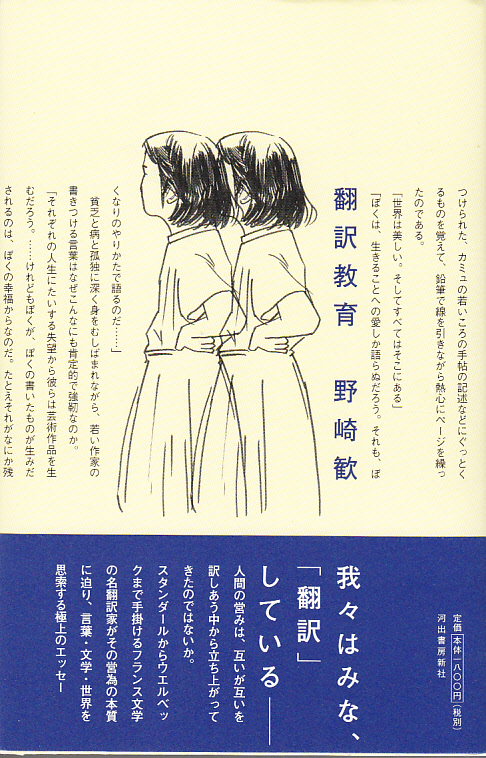

仏文学の野崎歓さんの新著『翻訳教育』(河出書房新社)を読み終わりました。胸にじーんときました。おもしろうてやがてかなしき、そんな笑いと驚き、痛快さと痛切さとが同居しています。翻訳文学という、絶滅危惧種(?)への深い愛情や消え去りそうな大切なものをいとおしむような深い感触もありますね。近年の快著でしょう。

個人的に著者の野崎歓さんを親しく知っているだけに、あぁ、あの時の苦しみはいかばかりだったろう、とか、あぁ、こんなに苦心惨憺して翻訳していたのか、とか、あぁこんな思いがこめられていたあの翻訳書せっかく贈ってもらったのに、まだ読んでないなぁ、などとつぎつぎに感想・感興・後悔がわき起こってきて、なかなか感涙なしには読み進められなかったですね。

野崎さんが学生にアンケートをとると「翻訳書は読まないようにしています」とか「翻訳は本物でないし、誤訳がつきもので、間違いがあると分かっている本を読むのはいやだから読まない」とか「自分は日本が好きなので外国のものは読まない」などという回答が返ってくるそうです。唖然としてしまいますが、私の周囲の学生たちも、ほぼ同意見かと思います。難しいから敬遠しているのでなく(ほんとうは分からないもの・分かりにくいものを敬遠しているところもあると思いますが)、外国のものや翻訳は不要だ、というような(とんでもない)意見を堂々と開陳する学生たちが出現してきたことに、ある種の「時代」(の病)を感じてしまいますね。おい、日本、大丈夫か。

Share →

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 392064総訪問者数:

- 27今日の訪問者数:

- 33昨日の訪問者数:

最近の記事

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- 「君たちはどう生きるか」──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

- 立命館大学・加藤周一文庫のこと

- 加藤周一の小さな机

- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」

- 私の原点──加藤周一その2

- 私の原点──加藤周一

- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード

- 名古屋のジブリパークに行きました

- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました

- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します

- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと

- マンガ版「君たちはどう生きるか」

- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集

- 「君たちはどう生きるか」という問い

- 「君たちはどう生きるか」もうすぐフランスでも公開だそうです

- 戦争の時代に宮崎アニメを読む

- プラネタリウムで「銀河鉄道の夜」体験

- 12月に愛知県名古屋市でセミナー講師をつとめます

- 中村学園大学で「社会福祉とボランティア」の授業をします

- 「記者ありき─六鼓・菊竹淳」を観ました

- 西日本新聞で『福祉の起原』が紹介されました

- 社会学、出会い直しの会

- 『福祉社会学研究』に私の著書『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』の書評が掲載

- 『共生社会学』Vol.12──退任記念号

- 市民協ミーティング2023 in 佐賀

- 8月、市民協が佐賀・熊本・鹿児島でフォーラム・キャラバン

- 「鈴木敏夫とジブリ展」に行きました

- 『福祉社会学研究』№20 での書評

- 京都の同志社大学で「福祉社会学会」設立20周年シンポジウム

- 大阪ボランティア協会の早瀬昇さんが『ボランティアと有償ボランティア』を書評して下さいました

- 『放送レポート』最新号で『福祉の起原』が紹介されています

- ブックトーク後のサイン会

- 新著『福祉の起原』のブックトーク

- 不思議なシンクロ──「鈴木敏夫とジブリ展」がスタート

- 『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生 トークセッション

- 『社会学評論』最新号に『ボランティアと有償ボランティア』の書評が掲載

- シンポジウム「見田宗介/真木悠介を継承する」

- UCLAのスティーブン・ウォーレス教授の逝去

- 超高齢社会に社会学からの解

- 九州大学からの海外発信

- 九州大学での最終講義を行いました(2023年2月6日)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。

- 研究の国際発信──『超高齢社会の乗り越え方』

- 最終講義日程(九州大学広報室)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)のカバーが決まりました

- 新年のご挨拶

- 見田宗介先生を偲ぶ会

- 戦争の乗り越えは可能か(西日本新聞・随筆喫茶)

- 「戦争の乗り越えは可能か」─「千と千尋の神隠し」から考える

- 佐藤忠男さんを偲んで(シネラ)

- 大阪・中之島の「大阪図書館」

- 北九州市立美術館の「祈り・藤原新也」

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』─香川県丸亀市でお話しをします

- 「コロナ禍のもとでのボランティアやNPO法人の活動の実態と課題──オンラインによる社会調査実習の試み」

- 「森田かずよ 世界に一つだけ、私の身体」を観ました

- 「伊豆の踊子」(1974)と「四季・奈津子」(1980)

- 名画座の打率

- 暗い眼をした女優─ミシェール・モルガン

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』

- 中井久夫さん追悼

- 見田宗介先生追悼─『社会学評論』№289編集後記

- 「ふたりのウルトラマン」とは何か

- 「ゴルバチョフ:老政治家の遺言」を観ました

- オンラインでの社会調査実習

- 村上春樹ライブラリーのジャズ

- 西日本社会学会年報に私の書評が掲載されました

- 西日本社会学会年報2022に、拙著『超高齢社会の乗り越え方』の書評が掲載されました

- 見田宗介先生、最後の年賀状

- 社会学者の見田宗介先生が亡くなられました

- NHK/IPC 国際共同制作「映像記録 東京2020パラリンピック」を見ました

- 「no art, no life」と「ツナガル・アートフェスティバル福岡」

- 九州大学文学部の卒業式

- 感慨も湧かないのか、かえって感慨深いのか──いよいよ卒業式です

- no art, no life 〜表現者たちの幻想曲

- 東京大学社会学の佐藤健二さんの最終講義

アーカイブ

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 471142総閲覧数:

- 87今日の閲覧数:

- 168昨日の閲覧数:

- 「無法松の一生」を観る

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- まさかのどしゃぶりの雨の中の柳川川下り

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- 松茸、有マス

- 著書・論文・報告書など

- 長崎・浦上の山里小学校と黒澤明の「八月の狂詩曲」

- Chat GPTに論争をふっかける

- 「宅老所よりあい」の下村恵美子さん引退。「よりあいの森」にて(8/31)

- 小津安二郎 の世界-北鎌倉の旧小津安二郎邸

- 小林秀雄の「山の上の家」

- 「君たちはどう生きるか」──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家

- アール・ヌーボーの町、パサージュの町

- 「京都人の密かな愉しみ」製作統括の牧野さんがゲスト・スピーカーに

- プロフィール

- あはがり と「新日本風土記」

- 建築における人間工学はどうなっているのか

- ユリの季節は短くて・・・大濠公園の風景

カテゴリー

- トップ (1,643)