年末年始に沢木耕太郎の新著『銀河を渡る』と『作家との遭遇』を読んでいて、そうだビデオで出ている「深夜特急」も観てみようかと思い立った。ところが第一巻の「劇的紀行 深夜特急’96〜熱風アジア編」からして「なんだこれ、全然違うんじゃないの」と疑問符連発。第二巻「深夜特急’97〜西へ!ユーラシア編」や第三巻「深夜特急’98〜飛光よ!ヨーロッパ編」では少し持ち直したものの、結局、これは沢木耕太郎の原作とは似ても似つかない別物と考えたほうが良いようだ。そういえば年末に村上春樹の「納屋を焼く」が韓国で「バーニング」としてドラマ化されたのをNHKが放映していたが、いきなり全然違うテイストで、途中で観るのをやめてしまった。評判をみると韓国版をNHKがだいぶ切り縮めてしまったとあるようだが…いずれ原作と映画とは全然違うものになるのですね。最初に観たものの「刷り込み」効果が大きいから、あとで原作や映画化されたものを観ると「ええっ」となる。ブレードランナーもそうだった。フィリップ・K・ディックの原作を読み始めたら、あまりに違う世界観なので読み続けられなかった……

新年のご挨拶

認定NPO法人・市民福祉団体全国協議会の研修会

ソーニャ・カトーと加藤周一の『最終講義』

岩波の『図書』最新号にソーニャ・カトーの文章が掲載されていて驚いた。加藤周一の養女となった人だ。養父の思い出を描いた短いエッセイだが、初めて知るようなエピソードが多かった。加藤周一も没後10年、来年2019年で生誕百年となる。高校時代から読んでいたが、いつのまにか、どれを読んでも、同じ論旨のような既視感を覚えるようになって、遠ざかっていた。ソーニャ・カトーを読んだので、久しぶりに思い立って『加藤周一最終講義』も読んでみた。いくつかの新しい発見があった。論旨は昔から変わらず一貫している。それが読者には魅力的に映ったり、限界効用を感じさせたりする。しかし本人は、その筋に何かひとつでも新しく加えたいと最晩年まで苦心していたのだ。収められたいくつかの最終講義は2000年から2006年くらいまで。80歳を超えた「最終講義」だ。その時点でまださらに何か付け加えようと努力して講義している。これはすごいことだ。またそういう努力と熱意が衰えなかったということが、またすごい。

『ブレードランナー』(1982)のメイキング映像を観る

『ブレードランナー』(1982)の舞台設定は2019年のロサンゼルスだったんですね。一昨日NHK-BSで放映された『デンジャラス・デイズ:メイキング・オブ・ブレードランナー』(2007)を観ましたがじつに興味深かった。こんなにも詳しく舞台裏が記録されていたとは知りませんでした。とりわけ興味深かったのは、当初からタイレル博士はすでに死んでいて、レプリカントと対したのはレプリカントの博士だったという設定も検討されていたこと。リドリー・スコット監督はデッカードも、じつはレプリカントだったという設定にしたかったようだ。こうなると誰が人間で誰がレプリカントか、決定不可能になる自己言及のパラドクスですね。それではひねりすぎてかえって面白くない。続編の『ブレードランナー2049』はそこにこだわったあげく善と悪の二元論の平凡な話になってしまった。1982版『ブレードランナー』はシンプルにレプリカントと人間の対決になっているのですが、クライマックスで大きなどんでん返しがあり、あっと驚く結末になっています。レプリカント・ロイの最期の瞬間、悪が善に昇華する。そして善なるものがじつは悪だったのかもしれないことを観客も理解する。そこでもういちど善なるものへ向けての脱出と逃避行がはじまる、というところが何度観てもこの映画のハイライトですね。だから監督や制作者の意図を超えて、この映画が生き延びていくのではないでしょうか。それにしても最後の逃避行の映像は、スタンリー・キューブリックの「シャイニング」のために撮られた映像の「アウトテイクス」だったとは!

追伸

NHKで放映された「ファイナルカット」版だと、ユニコーン映像などが入って、1982版のラストの逃避行シーン(キューブリックのシャイニングのアウトテイクス)がカットされています。ハリソン・フォードのオフの声もなくなっています。なんということだ。ちょっとこれはどうなんだろう。監督が手を入れたものより、1982年の最初の版のほうが、いいですね。

「熊本地震での外部からの支援に関するアンケート調査」

先日、毎日新聞の熊本・宮崎・鹿児島の地域総合版に、私たちが今年行った「熊本地震での外部からの支援に関するアンケート調査」の結果が取り上げられ、報道されました。これは、熊本県老人福祉施設協議会と私たちとが共同で行った調査で、熊本県の老施協加盟の全施設対象に行った調査の結果です。さらに詳細については、年度内に刊行される予定の、九州大学大学院人間環境学研究院の紀要『共生社会学』に発表予定です。

毎日新聞の記事はこちら

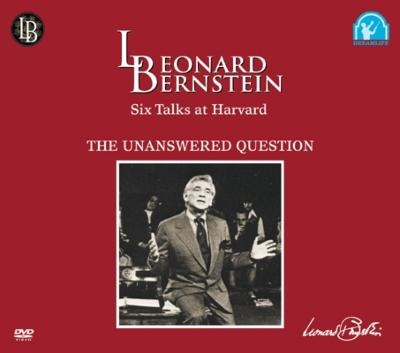

レナード・バーンスタイン生誕100年と「答えのない質問」

今年はレナード・バーンスタインの生誕100年にあたるそうです。そういうこととはつゆ知らず、今年の夏には「答えのない質問」という6枚組のDVDを観ていました。1973年にハーバード大学で行った特別講義を収めたものだそうですが、長時間の講義にもかかわらず圧倒的なものでした。音符も読めず楽理に疎い私でも、なるほど、と感心するほど的確で論理的な講義。あふれる才気と音楽力。これは凄い。マイケル・サンデルの講義が「はじめてハーバード大学の講義を公開」などと紹介されていましたが、バーンスタインのほうがはやかったのですね。

さて、先日はNHK-BSで『レナード・バーンスタイン 天才の光と影』(2018年 ドイツ)というドキュメンタリーも放映されていました。これまた真逆に凄い番組でした。圧倒的な成功と名声のうらで、バーンスタインは、火宅の人のような人生を送っていたのですね。それを子どもたち3人がそろって出演して、証言する。指揮者と作曲家との間でも、引き裂かれ、結局、ミュージカル「ウェスト・サイド・ストーリー」を超える作品を書けなかった(というのは微妙だが)、少なくとも好評を博すことはなかった人生。そして指揮者にもどって……修羅のような人生だったんですね。

現代社会はどこへ向かうか─「千と千尋の神隠し」を解読する

旦過市場の「ぬか炊き」

小倉・鳥町食堂街の中華料理店

北九州のNPO法人「抱樸」を訪問しました

昨日は科研のプロジェクトの一環で、大阪府立大学の関川芳孝教授とその大学院生さんたちとともに、北九州のNPO法人「抱樸」を訪問しました。「抱樸館北九州」を見学し、そのあと専務理事の森松さんに3時間にわたる濃厚なレクチャーを受けてきました。あらためて「抱樸」は凄いと思いました。かつては「北九州ホームレス支援機構」でした。こうした団体の尽力によって現在はホームレスの野宿者は激減したそうです。そこで「ホームレス」の支援でなく、生活困窮者や孤立者の住宅確保と生活支援のためのNPO法人に拡大発展しています。ホームレスの一時支援のシェルター運営だけでなく、自前の「生活支援付き共同居住施設」の「抱樸館北九州」を建てて運営しています。さらに協力する不動産業者も多数でてきたという話にもびっくりでした(空き家を埋めて家賃保証をするという意味で、抱樸と不動産業者にはWin-Win関係が成り立つそうです)。さらにびっくりなのは、抱樸が保証人バンク会社とも連携して「借り上げ型支援付き」として100室あるマンションの中の42室を一括して借り上げ(プラザ抱樸)して、そこを「就労支援付き共生型住宅」として運営していることです。このモデルは、さらに発展展開しそうですね。このように次々に繰り出されてくるアイデアあふれる事業展開に圧倒されました。なるほど、行政の措置施設「救護院」よりもはるかに低コストではるかに多彩かつダイナミックな支援が出来ているのだなぁと参加者全員感心しきりでした。これこそ民間主導の「地域包括ケア」かもしれません。でも、このような抱樸でも、かかえている課題や直面している問題が山積だそうです。その一端を聞くだけでも、大変さが実感できました。

ウィリアム・モリスと英国の壁紙展(久留米市美術館)

久留米市美術館で開催されている「サンダーソンアーカイブ──ウィリアム・モリスと英国の壁紙」展に行ってみた。リバティー柄のようなものとしてモリスの作品を知っている人は多いだろう。今回は壁紙に焦点を当てたものだが、これはなかなかの展覧会だった。ウィリアム・モリスという人の伝記をみるときわめて興味深い人物だったようだ。芸術家でありながらモリス商会をおこして高級壁紙を制作販売したり、マルクスを読み、アーツ&クラフト運動を起こしてマルクスの娘と行動をともにしたともいう。今回の展覧会ではモリス商会の壁紙を中心に展示されているのだが、たかが壁紙、されど壁紙である。じっくり観ていくとじつに興味深い。そこに芸術の発展や起承転結がうかがえるのだ。モリスの作品は、ほかのデザイナーの作品と比べるとやはり違うものがある。やや暗くて難解なのだ。そしてその壁紙の制作は19歳で店員見習いとして入社したヘンリー・ダールに見事に受け継がれていく。時代的には、やや暗くて難解なモリスよりも、はるかに明瞭で明るいダールの作品のほうが、おそらく世に受け入れられていっただろう。そういうドラマまで見えてきて、じつに面白い。壁紙の世界に、これほどのドラマを読み取ることが出来るとは。

「川口道子さんとお別れする会」がありました

先日、天神のスカイホールで、NPO法人「はかた夢松原の会」名誉理事長だった「川口道子さんとお別れする会」がありました。今年9月に、97歳で亡くなられた川口道子さんですが、平日の昼間にもかかわらず100名を超える参加者がありました。皆さん30年を超えるお付き合いのあった方々ばかりで、様々な思い出話に花が咲いておりました。その長寿だけでなく、そのアイデアや発想力、そして強引でもあったその実行力や突破力、多くの人びとを引きつけて仲間にしていったその包容力、多くの方々が、驚きと尊敬をもって、川口道子さんの思い出を語っておられました。私も福岡にきて、すぐにひっぱりこまれたくちですが、以来、すごいなぁ、まねできないなぁ、といつも賛嘆しておりました。

特定非営利活動促進法(NPO法)が出来て20年、そろそろ第1世代の方々が、一線を退いていかれて、NPO法人も、曲がり角に来ている現在、川口道子さんの足跡から、改めて学び直すことがありそうですね。

サタジット・レイの「大地のうた」を観ました

福岡市総合図書館・シネラで「インド映画特集」が始まりました。インド映画といえば「踊るマハラジャ」くらいしか観たことのない私ですが、その名も高きサタジット・レイの「大地のうた」が上映されるので観にいきました。2時間あまりの映画なのですが、暗く・寒い映画です。じっさい館内の暖房に不具合があったのでしょうか。上映中ずっと寒かった。でも、なかなかに力のある映画でした。貧困が生み出す様々な悲劇が主題なのでしょうが、それだけではないようです。身分的に最上位のバラモンの家族なのに極貧にあえいでいる。父親はその状況を客観的に認識できない。それが悲劇の原因だというストーリーですが、それだけ観てもつまらない。むしろインドの圧倒的な異世界ぶりが、この映画のエッセンスにあると思います。子どもたちの世界と大人たちの世界との乖離、生き生きとした子どもの眼光。なかでも心に残ったのは「銀河鉄道」のシーンです。正確には「銀河鉄道」ではなくて、近代化の象徴として貧困地帯を駆け抜けていく蒸気機関車を、子どもたちが見に行くシーンですが。しかしこれは、貧困という「現実」を脱出していく夢が託された「銀河鉄道」そのものに見えました。先日、京都で話しをした時に、「千と千尋の神隠し」を題材にして、現在の閉塞感からの脱出を象徴するものとして、沼の底の銭婆に会いに行くために「水中鉄道」に乗るシーンを解説してきたばかりだったので、よけいにこの映画の「蒸気機関車」の象徴的シーンに関心をひかれました。(映画では、さいご、村を出て行くのに牛車に乗っていくので、鉄道にのって脱出していくわけではありません。が、亡くなった姉が最後に弟に、またあの鉄道を見に行こうね、という美しいシーンがあるのです)。

三島由紀夫、ふたつの謎

今日は三島由紀夫事件のあった命日です。48年前のあの事件は、いまだにそのインパクトと謎が残存しています。つい先日に出版された、大澤真幸『三島由紀夫 ふたつの謎』(集英社新書)は、この二つの謎(三島由紀夫は、なぜあのような事件を起こして死んでいったのか、なぜ最後の小説『豊饒の海』はまるで小説世界を自己否定するような大破綻の結末となって終わったのか)を解明すべく挑んだ、これまでにない三島由紀夫論であり、傑作だと思います。雑誌『すばる』に連載されたころに一度読んでいるのですが、新書となって再読し、あらためてこの徹底的な究明ぶりに感服しました。これまでにない画期的な三島由紀夫論だと思います。読後感として感じること。それは、このように徹底的に解明されてしまうと……あとは、もう、三島由紀夫を読み返したいという気持ちが起こらなくなってしまうということです。

新キャンパスでの「卒論題目検討会」

伊都キャンパスに引っ越してから初めての文学部社会学科4年生の「卒論題目検討会」がありました。いよいよ各自の卒論題目も決定し、1月10日の卒論提出に向けて4年生はラストスパートですね。題目について皆さんいろいろと迷っているところもありました。教員もそれぞれに意見をだして、この時期の「卒論題目検討会」は、毎回、盛り上がります。

さて、今度の新キャンパス、敷地や建物は広大になったのですが、どうも教室の使い勝手がよろしくないです。すぐに気づくのは、黒板と教壇との間がとても狭いこと。なんだかとても圧迫感があって授業しにくい。今回、「卒論題目検討会」があった「コミュニティ・ラーニング・スペース」は、なんとガラス張り。開放的でいいんですが、ブラインドが整備されてないので夕方になると西陽が直射してきてまぶしくていられない。

映画「無能の人」(竹中直人 1991)を観る

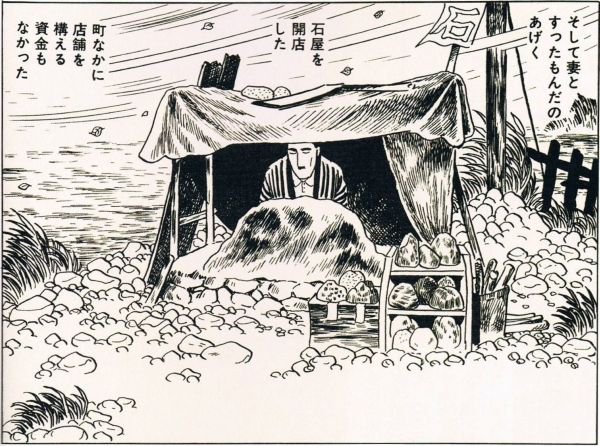

つげ義春という漫画家がいる(いた)。寡作で貧乏、孤立して鬱屈した精神世界を描いたり、田舎の温泉の最底辺にいる人たちを描いたり、とにかく不思議な人だ。今の若い人からすると、何なんだ、この真っ暗なマンガは、ということだろう。ひどく暗い、ひどくマイナー、おまけに不条理、とも評される。しかし、だからこそ、コアで熱烈なファンも多いようなのだ。この映画、そういうつげ義春ファンが大挙して出演している。つげ義春本人や奥さん(藤原マキ)が出てくるのも見所だが、井上陽水、原田芳雄、神代辰巳、井上陽水、蛭子能収、周防正行、鈴木清順……等など盛大に出てくる。友情出演した人たちにとって、自分はこういうマイナーな世界に共振する人であると自覚することが、密かな楽しみなのだろう。マニアの間の目配せみたいなものか。

さて、映画のほうは、もうちょっとかなぁ。仕事はしたくない、でも家族を食べさせなくてはならない、そこで河原で石をひろって河原の掘っ立て小屋で売ろう、という常人にはちょっと発想できない方法で生活しようとする「無能の人」の淡々とした孤絶感が原作の魅力のひとつだが、そのあたりの不気味さや不思議さが、この映画では、ホームドラマの中にはめ込まれて薄まっているように思える。でも、それも仕方ないことだろう。映画は、あくまで見物としてドラマとして成立しなければならないのだから。

つげ義春の絵は、内面世界の暗さ、不気味さ、不条理さへとどんどん導かれていくところに特質がある。映画で描けるのは、こうした不気味さではなくて、無能の人たちの、外面上は淡々としている、不思議なおかしさ、だったのだから。

伊丹十三「静かな生活」(1995)を観る

大江健三郎原作の障害をもった子どもの話、福祉とボランティアの話かな等と思って観ると、とんでもないのである。予想は大きく裏切られる。

これは「静かな生活」というタイトルとは対極の「静かであることを侵犯された生活」だ。むしろ「邪悪なものに満ちている世界」を描こうとしているのだ。静かであろうと願う二人が、侵入され、暴力的におかされていく世界こそ、描こうとしている。成功しているかどうかはべつとして。

前半は、障害をもつイーヨーと不思議な妹まーちゃんの静かな生活そのもの。脳に障害をもったイーヨーを抱えて大変だ、というのではなく、むしろ、障害があるけれど音楽に才能をもつイーヨーを深く理解する妹のまーちゃんというのではなく、ユニークな世界を描いていて成功している。なるほど、こういう受け入れ方があるのだ。

ところが後半は、この静かな世界の中に、ボランティアの外見をもってちん入してくる者たちが描かれる。家の門に水のボトルを置いていく宗教がかかった人たち。イーヨーに水泳を教えるボランティアを装いながら暴力的に乱入してくる「アライ」なる怪人物。まさに健康な身体に狂気がやどる恐ろしさを描いて秀逸。後半全体が、邪悪な意図にみちたこの世界のゆがみが、ゆがみを超えて暴力に拡大して静かな世界を破壊していくさまが描かれる。常に死と破壊とを意識していた伊丹十三の潜在意識の現れだとも言いうるのだろうか。

近刊書の紹介:野崎歓編著『フランス文学を旅する60章』(明石書店)

フランス文学者野崎歓さんの編著で、フランス文学を旅する60のエピソードが紹介されています。じつに楽しい本です(ちょっと専門的なところもありますが)。じつは私の撮影した写真も小さいですがカバー裏にカラーで使われています。パリ大学のすぐ近くにあるレストラン「メディテラネ」の店内写真です。ここはジャン・コクトーとジャン・ジュネのゆかりのレストランだそうです。ジャン・ルイ・バロー劇団などが活躍した「オデオン座」前の広場に面しています。カルチェ・ラタンの中心部ですね。

このレストラン、数年前に、パリ大学に滞在していたおりに野崎歓さんに紹介されて行きました。その時に撮影した写真が今回、表紙裏と、ジャン・ジュネの章に使われています。ここは地中海料理の店。値段は高くなくリーゾナブルなうえ、内装がじつにすばらしい。本物かどうか分かりませんがジャン・コクトーが描いたのではないかと思わせるみごとな絵が壁一面に描かれているのです。夏のランチにいったせいでしょうか、客はすべて店外のテラスか、もしくは店内でも窓際に席をとるのでした。日本人にとって、パリジャンのこのテラス好きは不思議なものです。だってこのレストラン、みごとな店内こそ味わうべきなのですから。広い店内の夢のように美しい空間を、われわれだけで占有できたのは、すばらしい経験でした。トイレが2階にあり、その階段ぞいには、この店に来店したセレブたちの写真が飾ってありました。退位した英国王エドワード8世とシンプソン夫人、ジャン・マレーやコクトー、シャーロット・ランプリング、チャールズ・チャプリンなど。ミシュランの星があるわけでないし、有名な高級店でもないですが、じつにパリのレストランだと感じさせるものがあります。ちなみに9ユーロのグラスワインは、わざわざ新しいボトルを抜いて注いでくれました。香り高い赤とすっきりした白のシャブリ。これも堪能できました。

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 443176総訪問者数:

- 4今日の訪問者数:

- 47昨日の訪問者数:

最近の記事

- noteに「宅老所よりあい」における『介護のドラマツルギー』を投稿しました

- 熱中小学校10周年

- ドラマツルギーとは何か(『介護のドラマツルギー』解説)

- 日本農業新聞が『介護のドラマツルギー』を紹介してくれました

- 『介護のドラマツルギー』のブックトークを行いました

- 村瀨孝生さんと『介護のドラマツルギー』のブックトークを行います。

- 三好春樹さんを読む(その3) 「Nさんのロシア行き」

- 三好春樹さんを読む(その2)

- 三好春樹さんを読む(その1)

- 西成彦さんの「内村鑑三の『デンマルク国の話』を読む」

- 三好春樹さんが、村瀬さんと私の共著『介護のドラマツルギー』を高く評価してくださいました

- 共同通信による全国の地方新聞への『介護のドラマツルギー』の紹介の配信

- 芥川賞作家・村田喜代子さんが『介護のドラマツルギー』を取り上げてくれました

- noteで『介護のドラマツルギー』についての解説しました

- 西日本新聞のシニア欄で『介護のドラマツルギー』が紹介されました

- 村瀨孝生さんとブックトークをしました(9月27日、福岡ユネスコセミナー)

- 老いとぼけの自由な世界(村瀨孝生+安立清史)

- 「よりあいの森」訪問から10年

- 長湯温泉・ラムネ温泉

- 野崎歓さん「100分de名著」でサン=テグジュペリ『人間の大地』を解説

- ハンガリーのアニメ「名画泥棒ルーベン・ブラント」を観ました

- 村瀨孝生さんの「老人性アメイジング! 寿ぎと分解」YouTubeで公開中

- 村瀨孝生・安立清史『介護のドラマツルギー/老いとぼけの世界』(弦書房)

- 「老いとぼけの自由な世界」村瀨孝生さんの講演

- 村瀨孝生さんとの共著『介護のドラマツルギー』が出版されます。

- 在宅医療の新しい流れに学ぶ──在宅ホスピスの二ノ坂保喜先生との対話

- 二ノ坂保喜先生の講演と対談

- CS神戸の中村順子さんにお会いしてきました

- 日本NPO学会大会(関西学院大学)で報告

- 関西学院大学で開催される日本NPO学会に参加します

- 映画「ピロスマニ」(1969)を観ました

- 『福祉社会学研究』22号で拙著『福祉社会学の思考』が書評されました

- 日本NPO学会(関西学院大学)の企画パネルで討論者として登壇します

- ジブリ映画「君たちはどう生きるか」と花巻・大沢温泉

- 宮沢賢治の墓所と枝垂れ桜(花巻)

- 宮沢賢治ゆかりの大沢温泉(花巻)

- 小岩井農場の一本桜を見に行きました

- 藤の季節

- 『福祉社会学の思考』が『社会学評論』で書評されました

- 『社会学と社会システム』(ミネルヴァ書房)の12章を執筆しました

- 「ACAP 20周年」記念の「Active Aging Conference 2025」

- 「ことばの呪文からどう脱出するか」(香川県丸亀市講演)

- 30年ぶりに原宿を歩く

- ヴァーチャル坂本龍一

- 「坂本龍一 | 音を視る 時を聴く」を観に行く

- 香川県・丸亀市で講演します(2025/3/2)

- CareTEX福岡’24 専門セミナーの講演動画

- 頌春2025

- 中村学園大学で『ボランティアと有償ボランティア』の講義をします

- 「第一宅老所よりあい」をたずねてきました

- 山岡義典さんから『福祉社会学の思考』のご感想をいただきました

- 唐津小旅行

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 福岡の「第二宅老所よりあい」

- 『福祉社会学の思考』(弦書房)の書評

- 「CareTEX福岡‘24」で講演をしました

- 共同通信 の『福祉社会学の思考』書評

- 中日新聞にコメントが掲載されました(東京新聞、北陸中日新聞にも)

- ジャカランダの花

- 図書館奇譚

- 【CareTEX福岡’24】の専門セミナーに登壇します

- 『ボランティアと有償ボランティア』が入試問題に出題されました

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が新聞で書評されました

- 長湯温泉(その2)

- ラムネ温泉(大分県竹田市・長湯温泉)

- CareTEX福岡’24 (マリンメッセ福岡)専門セミナーで講演します

- ジブリ温泉(その2)岩手県花巻温泉

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- ジブリ温泉(その1)──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

- 立命館大学・加藤周一文庫のこと

- 加藤周一の小さな机

- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」

- 私の原点──加藤周一その2

- 私の原点──加藤周一

- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード

- 名古屋のジブリパークに行きました

アーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 560515総閲覧数:

- 5今日の閲覧数:

- 51昨日の閲覧数:

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- 小津安二郎 の世界-北鎌倉の旧小津安二郎邸

- 見田宗介著『現代社会はどこに向かうか-生きるリアリティの崩壊と再生』(弦書房)

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- noteに「宅老所よりあい」における『介護のドラマツルギー』を投稿しました

- 「宅老所よりあい」の下村恵美子さん引退。「よりあいの森」にて(8/31)

- 黒澤明の「醜聞(スキャンダル)」(1950)を観る

- 映画「無能の人」(竹中直人 1991)を観る

- あはがり と「新日本風土記」

- 過酷な暑さの中、箱崎町歩きフィールドワークへ

- プロフィール

- 小林秀雄の「山の上の家」

- 図書館奇譚

- 駿台時代を思い出す(2)─日本史の金本正之先生

- 「京都人の密かな愉しみ」製作統括の牧野さんがゲスト・スピーカーに

- 『介護のドラマツルギー』についての講演(日本保健医療社会学会・公開研究会)

- 最終講義のスタイル

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- ゴッホの命日─オーヴェール・シュル・オワーズ村訪問記

- 新年のご挨拶──驚きの「天井桟敷の人々」

カテゴリー

- トップ (1,710)