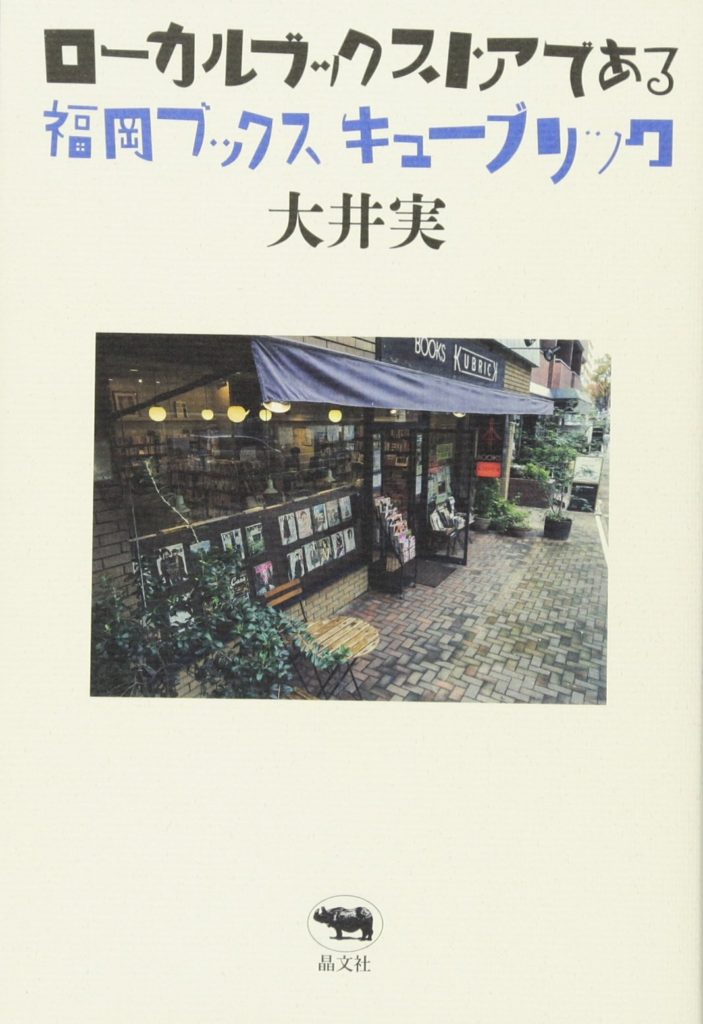

『ローカルブックストアである──福岡ブックスキューブリック』(大井実著、晶文社)

「小さな本屋がまちづくりの中心になる」と帯にある。「小さな」「本屋」さんのサクセスストーリーの中に「まちづくり」のヒントが隠されているという意味だろう。「小さな、町の、本屋さん」というキーワード。かつては平凡な見慣れた風景だったが、いまでは、それがいかに困難なことか、本文を読むと分かる。

東京や大阪や海外で広告やイベントの仕事をしてきた大井さんが、思い立って「町の本屋」をやろうと出身地の福岡にもどってきた。そしてけやき通りに小さな本屋を開業した。2001年開業なので、スタンリー・キューブリックの映画「2001年宇宙の旅」にちなんで「ブックスキューブリック」なのだそうだ。それから16年、様々な苦労や困難を乗り越えて、箱崎にも第2店舗を、そしてその2階にカフェやパン屋さんを併設。そこで様々なトークイベントも開催。「ブックオカ」その他のまちづくりイベントの中心にもなる、と一見したところ成功物語なのだが、その背景には、多くの問題提起がある。

町の小さな本屋さんの困難

その第一が、町で、小さな本屋さんを営むことがとても困難になっている、という現実だろう。都心部では巨大な本屋が林立するが、町中に、ひっそりとたたずむ「町の本屋」さんは、次々と姿を消している。商売上の問題だけではない。本の流通システム(本を出版社から本屋さんへ配本する取次システム)が、小さな本屋さんの独自性を許さない仕組み(並べる本は、取次会社が一方的に送ってくる、短期間に売れない本は置けない、独自の品揃えが難しい、などなど)になっているためらしい。大手取次は、都心部の巨大店舗に集中的に配本する。町の小さな本屋さんは、独自色を出そうにも取次システムがそれを許してくれないらしい。だから書店経営は「どこにもある品揃えの、無個性」になってしまう。それでは「大きな書店のほうがいいや」ということになる。さらには「ネットで注文したほうが早いし楽だ」となるのも当然だろう。悪循環になるのだ。そして地方の商店街によくある「シャッター通り化」や「後継者問題」。町の小さな本屋さんは「あってほしいが、ありえない」存在になりつつある。

「ブックスキューブリック」の戦略

そこで「ブックスキューブリック」の立てた戦略はこうだ。町中の小さな本屋であることの強みを最大限いかすこと。そのためには、小さいけれど魅力的なお店にすること。お客さんとの距離を近くすること。取次の言いなりにならず、本屋として本の品揃えに独自色をだしていくこと。そのためには取次ともシビアな交渉をすること。そして、何でもおいてる無個性の書店ではなく、特化したコアな本があること。書店にいくことがわくわくの「発見」になること。いわば「本のセレクトショップ」のようにしていくこと。さらに雑貨もおいて、いまはやりの「町カフェ」のようなくつろげる場所にしていくこと。本屋に行くことが楽しくなるように、本屋を経営することが楽しくなるように。これだった。ごくまっとうな特別なことではないようにも思える。でも、それが出来ないからこそ、多くの町の小さな本屋さんは店をたたんでいくのだ。

「ローカル・ブックストア」の人たち

町中の小さな本屋であることの強みを最大限いかすこと。これが結果的に「ブックスキューブリック」に成功を呼び込んだ。「成功」の定義にもよるだろうけれど、少なくとも大井さんの思いが実現できたということだろう。そして類は友を呼ぶということわざどおり、彼の周囲には、そういう志をもって地方の町の小さな本屋をやっている人たち、「ローカルブックストア」の人たちが集まってくる。福岡で行われている本好きの人たちのイベント「ブックオカ」も、こうした流れの中から出てきたようだ。この本をみると、そういう人たちが、各地に、少なからず点在していることが分かる。なるほど、こういう小さいけれど確実な波も来ているのだ。ひとつのスタイルが、はっきりとあるらしい。そういうことが見えてくる。

「まちづくり」へのヒント

レトロな「ふるカフェ」や路地裏にある「町カフェ」が若い人たちに人気だ(若い人たちに限らないかもしれないが)。福岡でも天神や博多より、大名や今泉のほうに、隠れ家的なセレクトショップや、古いアパートを改築したようなチープシックな小さな魅力的なお店が多くあって、感度のすぐれた若いひとたちが多く集まっている。「ローカル・ブックストア」も明らかにこの流れの中にある。

考えてみれば、これは、都心や駅周辺が、どこにもある同じ風景に変わってしまったことと関連しているに違いない。郊外の大規模なショッピングセンターも、どこでも同じようなものを売っている、どこも同じ大衆消費・大量消費の姿になっている。反対に、小さな町中の商店街が、どこも軒並み総崩れで「シャッター通り」化している。いつのまにか「いずこも同じ風景」だ。こういう切ない状況になればなるほど、それを逆手にとって「小さいことは良いことだ」、つまり「大規模になる」のと正反対の方向をめざす人たちも出て来る。大規模店やチェーン店ではできない手作り感ある何かをめざす人たちが出て来る。しかたなく小さいままでいるのでなく、積極的に小さくなる、そういう動きも出て来る。これこそ、「地元」づくり、ではないか。「地元」感あふれる「まちづくり」へのヒントが、この本の中には、あふれている。

箱崎への示唆

私たちの大学は「箱崎」にある。ブックスキューブリック箱崎店は、もちろん「箱崎」にある。徒歩10分くらいのところにある。しかし、ゼミで聞いてみたところ、ほとんどの学生は、この本屋さんの存在を知らなかった。これは考えさせられる。大学と箱崎、大学生と町の小さな本屋さんとの間には「近いけれど、近くない」「近いけど、遠い」距離があるのではないか。

「大学」はひとつの町である、と過日ゲスト・ティーチャーに来ていただいた柴田名誉教授[1]は言った。なるほど、大学もその中で閉じたひとつの町なのか。外にでる必要のない、閉じた町。ぎゃくに、町で出たい時には、天神や博多へと出て行ってしまう。そういう「近いけれど、遠い」構造が、この「地元」の箱崎という町にはある。

「近いから、遠い」というのは、若い人たちにとっての「地元」と同じ構造かもしれない。物理的な近距離が「近すぎて」、逆に「遠ざける」斥力をうみだす。「地元」には良い物がある、素晴らしいものも多い、といくら言ってもだめな時もある。いちど、遠ざかってみて、はじめて分かるものもある。物理的な距離、時間的な経過、心理的な遠隔化、関係性の距離、そういったものが、必要なのだろう。

「近いものほど見えにくい」。近くにあるものほど、マスキングされて、「見えているけれど、見えない」。

「地元」としての「箱崎」にも、そういうところがある。九州大学は全面移転をひかえている。離れていく、別れていく時こそ、あらためてその町の真価が、見えてくるのかもしれない。

[1] 柴田篤先生は、学生時代なら長く箱崎に住み、箱崎に愛着のある中国文学の先生で、箱崎九大記憶保存会の顧問的な先生で、ゼミにゲスト・スピーカーとしてきて箱崎における青春の思い出を語っていただいた。