From the monthly archives: "10月 2014"

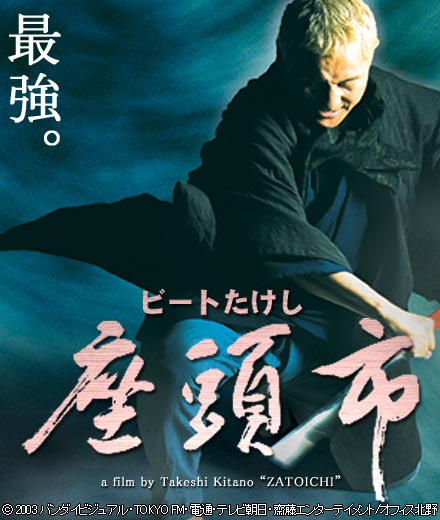

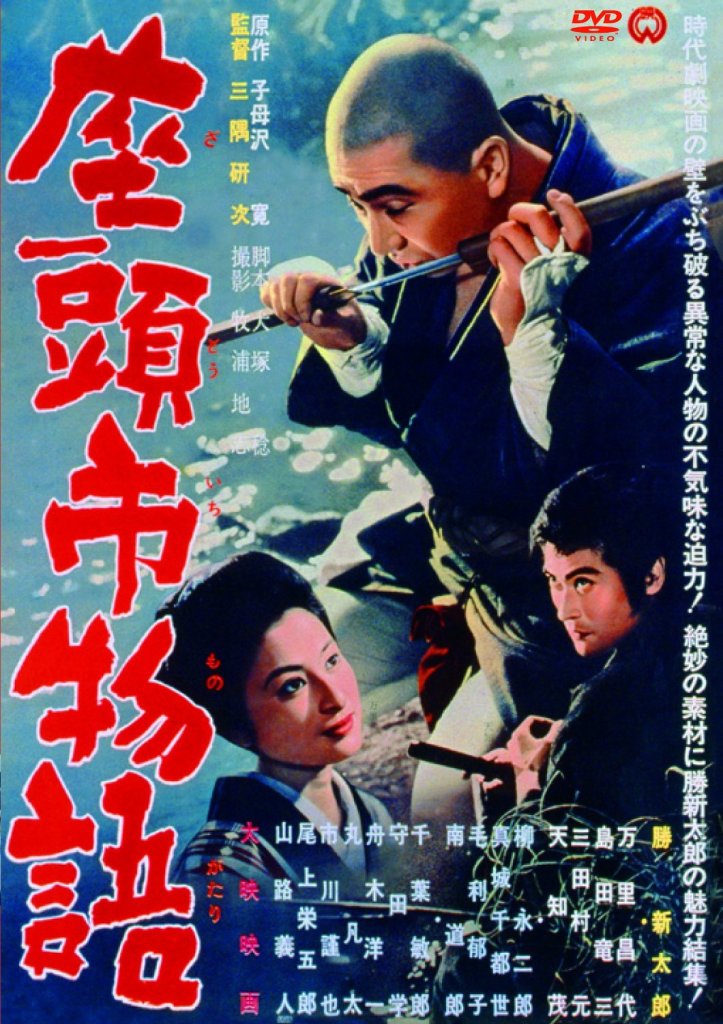

座頭市は日本の象徴か

今学期は1年生むけの「社会学入門」を担当して、新しい実験をしています。まず、毎回、15分から20分くらいに編集した映画やドキュメンタリー映像を見せること。そして、その見方、とらえ方、考え方、意外な視点、応用すると、などを解説すること。そのあとで15分くらい学生に自由に感想を意見や反論などを書いてもらうこと。これは準備がたいへんです。終わったあとの感想よみもたいへんです。でも、学生の反応が違います。毎回、びっちりと小さな字で意見や思いを書いてくる学生、反論をもって挑みかかってくるような学生、いろいろいます。授業をやったという「やりがい」感がありますね。

さて、初回は「あまちゃん」、二回目は加藤周一がジブリのスタッフを前に行った「座頭市は日本の象徴か」と題したレクチャーでした。三回目の先日は、それを受けて、勝新太郎の「座頭市物語」(わずか11分に編集)と北野たけしの「座頭市」(ほんの2分)。短すぎて分からないとぶうぶう言うのもいました。でも、大受け。みんな、いっぱい感想を書いてくれました。うれしいなぁ。

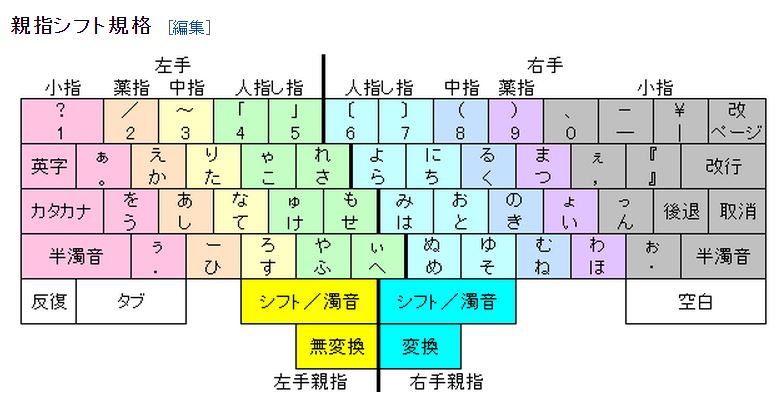

Mac OS X Yosemite と「親指シフト」

Mac OS X Yosemite と「親指シフト」

Mac OS X Yosemite がダウンロード開始になりました。さっそくマックにインストールしました。・・・してから急に不安になりました。

OSのアップデートで、いちばん気になるトラブル、それは、キーボードの配列が「親指シフト」になるかどうか、ということです。

一般の方々には、「親指シフト」、何それ、という感じでしょうが、私(たち)30年近い「親指シフト派」にとっては、死活問題。

もし新OSで、「親指シフト」が動かなくなったら、どうしよう。今さらローマ字入力なんて、かったるいし、フリック入力なんか、ぜんぜん出来ないし。

何しろ、比較しても、「親指シフト」入力は、効率の点でも、早さの点でも、ダントツに優秀な日本語入力方法だと思います。

しかし、かつて富士通のオアシスというワープロで開発され、その後「ガラパゴス化」してしまったので、いまでは、ほそぼそとコアな「親指シフト」派のプログラマーが、ふつうのノートパソコンを、オアシス入力(「親指シフト」入力)に変換するソフトを開発してくれていて、なんとか生き延びているところです。

新OSになったとたん、その「親指シフト」が効かなくなるという、苦い経験を、何度もしました。とくに、ウィンドウズのアップデートでは、何度も、危ないめにあいました。マックでも、「TESLA野良ビルド」などでそういうことがありました。

マックは、今、メインでは仕事には使っていないのですが(なにしろ、iMacなどの、あの軽くてペナペナなキーボードになじめない・・・)、MacBookなどが「親指シフト」になるかどうかは、じっくり確かめてから移行したい。しかし、はやく新OSにもしてみたい・・・

そこで、きょうは、まず、iMacを、Mac OS X Yosemiteにアップデート。ついで、KeyRemap4MacBook(おっと、今は、Karabiner という名前に変わっちゃっている。なぜなのかな。前の名前のほうがはるかに分かりやすいのに)をアップデートして起動。さて、文字入力・・・おや、何の問題もなく、「親指シフト」になっている。よかった、ほっとしました。

「親指シフト」、いいですよ。でも、「ガラパゴス化」した入力方法だから、この先、どうなるのか、いつも、はらはらどきどきですけれど。このように新OSになるたびに、「ガラパゴス化」したわが身の心細さを思います。

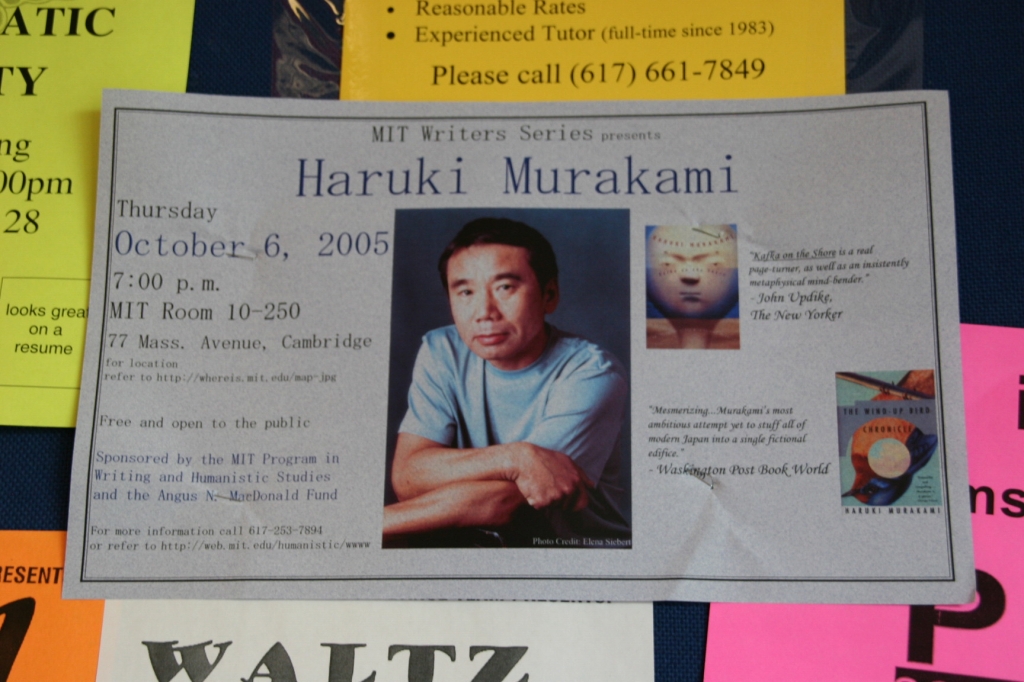

村上春樹さん、ノーベル文学賞、残念でしたね。

村上春樹さん、ノーベル文学賞、残念でしたね。

さて、事前に新聞社から依頼されていた、受賞についてのコメント、短時間で書いたもので、不出来ではありますが、お蔵入りさせてしまうのも、ちょっと心残りなので、新聞社エディット・バージョンでお目にかけることにいたします。(じっさいにはさらに縮小されたものが掲載される予定でした)。

「村上春樹さんの作品は、物語の力の復活を、私たちに確信させてくれた。それが全世界の若者たちの心をつかんだ理由でもあり、ノーベル文学賞受賞の大きな理由でもある」。そう語るのは九州大大学院教授の安立清史さん。村上作品が支持される理由について「外側の世界にドラマがあった冷戦までの時代から、私たちの内面にこそ深いドラマのある時代への転換を深くとらえたから」とみる。「『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』がその典型。不自由で抑圧された現実世界から脱出することに解決があるわけではなく、この現実の中にとどまりながら深く内面世界を潜水していくことが、これまでにない新しい世界への入口になるのではないか、というサプライズな結末を提示して大きな論議をよんだ」と分析する。

「『物語』に乗船していくと、いつのまにか潜水して、内面の隠れていた別世界へと導かれ、そこで、これまでになかった世界と自分との和解の糸口が与えられる。そういう不思議な肯定感のある物語を紡いできた。ノーベル文学賞に値する世界文学を、私たちは身近にもっていることを喜びたい」。

(写真は2005年、ボストンに暮らしていたときにマサチューセッツ工科大学で見かけた村上春樹の講演会のお知らせです。日本では人前にあらわれませんが、海外だと、けっこう人前で話しているようです)。

秋学期はじまる───伊都キャンパスでの「社会学入門」

秋学期が始まりました。今期は、週に一度、移転先の伊都キャンパスにでむいて、1年生の基幹教育・文系ディシプリン科目「社会学入門」を担当することになりました。

はたして新キャンパスまで、どれくらいかかるのか。渋滞していたらどうしようか、新キャンパスに着いても、どこが教室か分からなかったらどうしようか、いろいろ不安なので、早めにでました。都市高速を使うと、おやおや30分くらいで安着。教務課に立ち寄ると、キャパが256名の大教室ですから、多いかもしれませんとのこと。いってみると、ほぼ満員。200名くらいの学生が集まっていて壮観ですね。でも、今学期は、一方的な講義ではなく、映画をみて、社会を考える、日本社会の現在を考える、という趣旨にしたので、学生たちとのディスカッションや学生たちもプレゼンテーションを行うという、参加型のものにしたいということで、人数制限をすることにして、さっそく履修登録カードのウラに、自己アピールとか、いろいろ書いてもらいました。思いの外、みんな、熱心に書いてきてくれて、ひととおり読んで振り分けるのに30分以上かかりましたが、無事、160名くらい絞り込みました。文学部のみならず、法学部、経済学部、工学部、芸術工学部など、様々な学部から来ていますね。

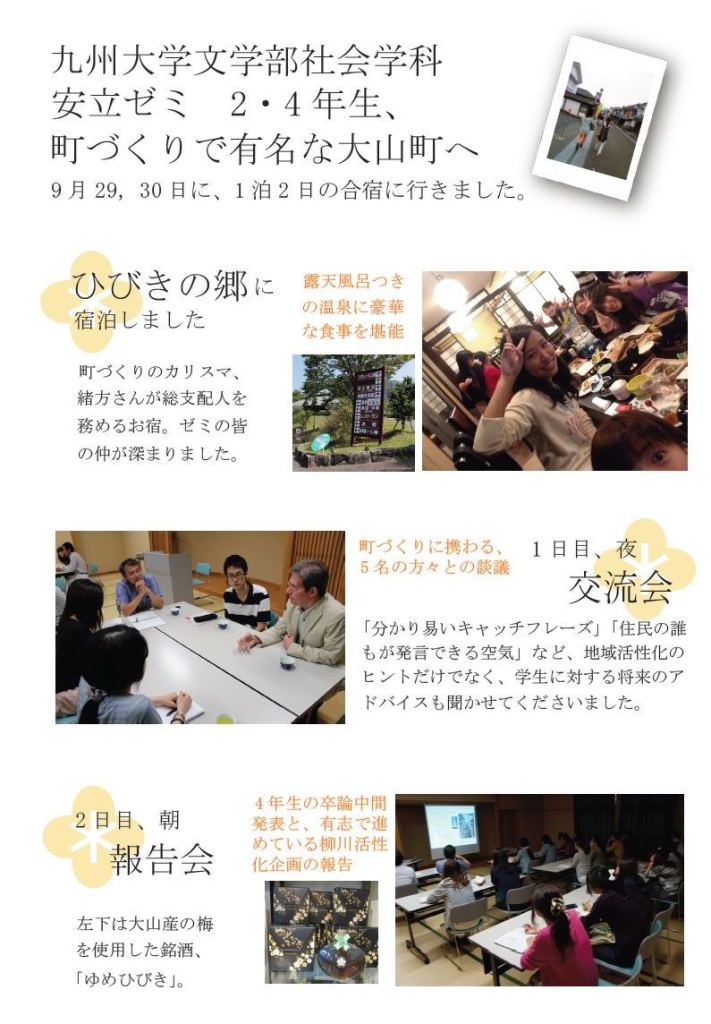

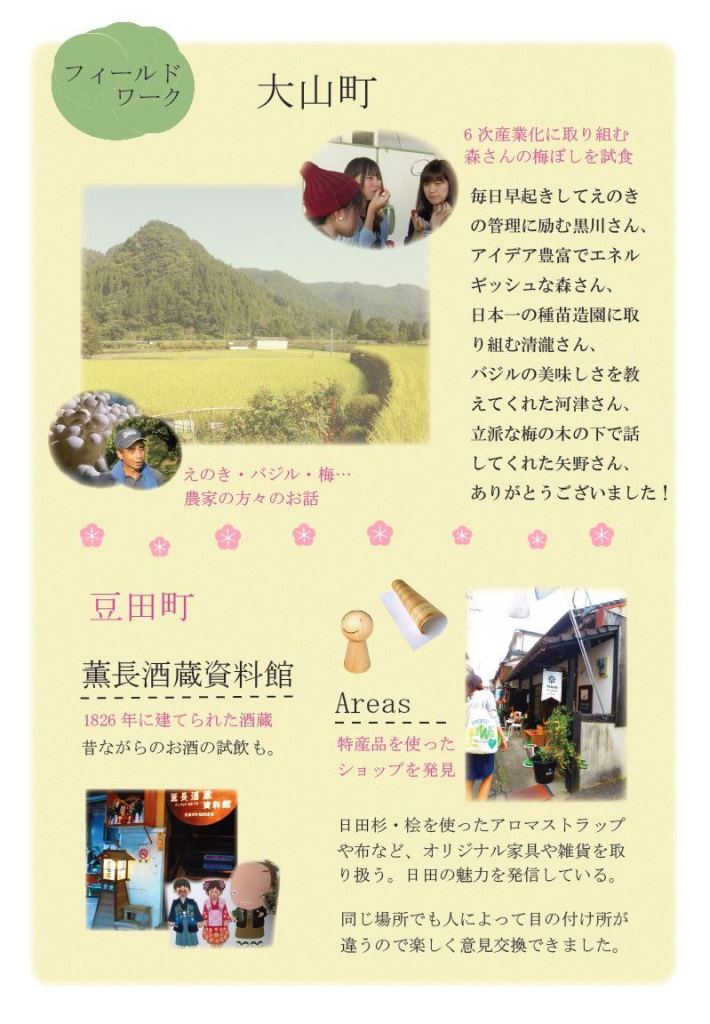

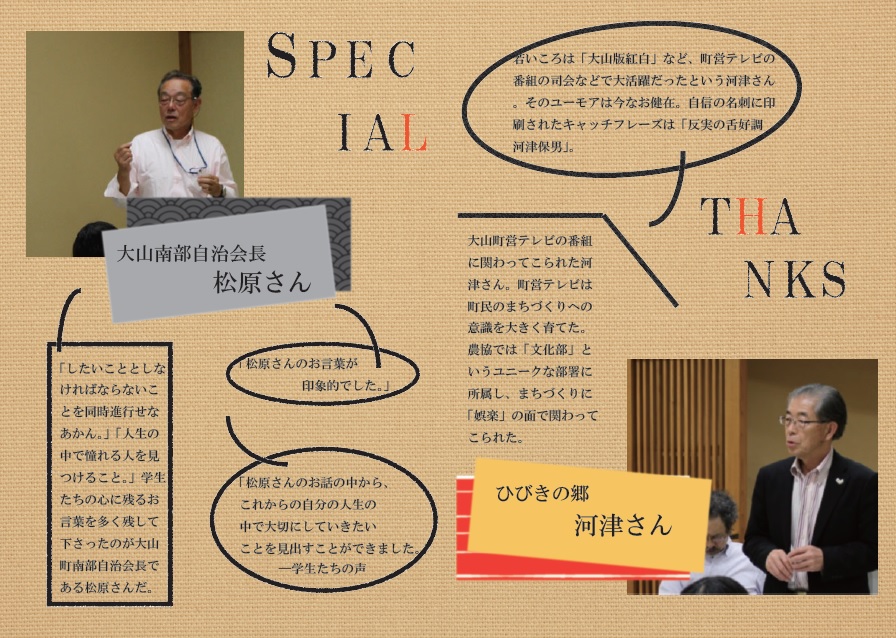

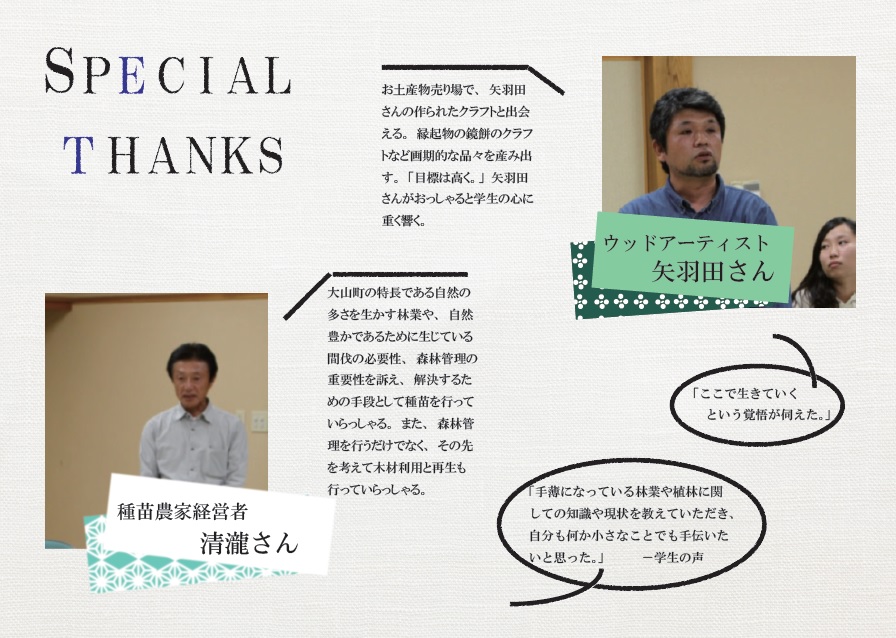

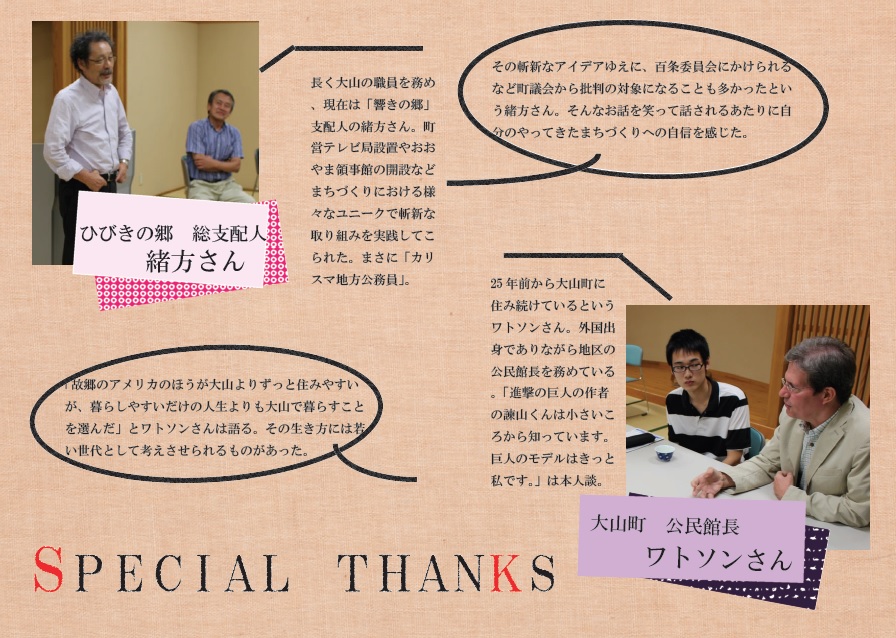

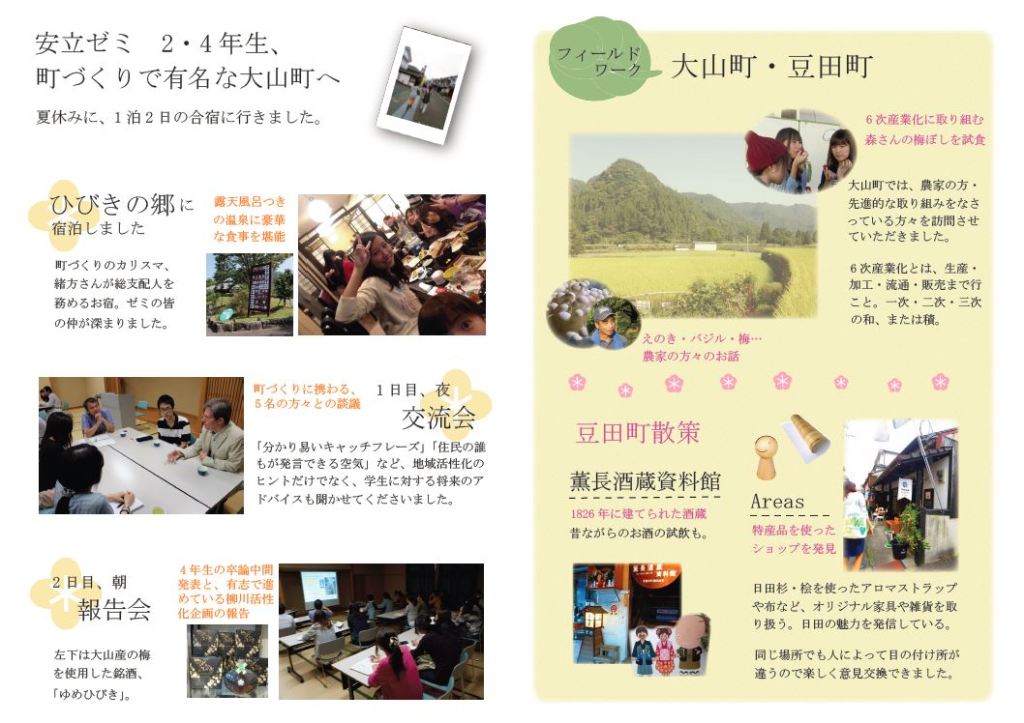

大山町での安立ゼミ合宿 その2 町づくり夜なべ談義

大山町では、ひびきの郷、という温泉・食事・宿泊施設で合宿しました。ここは絶景の温泉があり、食事も豪華で、学生たちも大満足したと思います。ひびきの郷総支配人の緒方英雄さんによる、大山町の町おこしの歴史レクチャーを聞くと、すごいところだなぁ、ものすごく先進的でアクティブな取り組みだったのだなぁと、あらためて感銘を受けました。また、夕食後の、町づくりキーパーソンとのグループディスカッションには、アイダホから来日25年で、大山町公民館長のロバート・ワトソンさんはじめ、ウッドアートのアーティスト矢羽田さん、大山南部自治会長の松原さん、種苗農家経営者の清瀧さん、ひびきの郷の河津さんなど、町づくりのコアメンバー5名の方々にご参加いただき、なんと夜10時まで、学生たちに熱く語っていただきました。

大山町での安立ゼミ合宿 その1

9月月末の二日間、2年生と4年生の安立ゼミ合宿に行ってきました。大分県日田市大山町です。ここは農業や地場産業への先進的な取り組みで有名なところです。

大山町でカリスマ的な町おこし行政マンとして活躍してきた緒方さんや、町づくりのコアメンバーの方々と、ゆっくりと懇談できました。学生たちも、フィールドワークや夜の懇親会で、大いに盛り上がりました。

大山町の歴史をふりかえると・・・

「大山町では、政府がまだ米の増産を推進していた1961年に、米作には不適な山地の地理的特性を生かして、作業負担が小さく収益性の高いウメやクリを栽培し、さらに梅干し等に加工して付加価値を高めるNPC(New Plum and Chestnut)運動を開始した。「梅栗植えてハワイに行こう!」というユニークなキャッチフレーズで知られるこの運動は、農家の収益の向上に寄与し、大山町は全国で最も住民のパスポート所持率が高い町になった。この運動は、後の一村一品運動の原点としても知られている。大山町ではその後も、2000年に地元産の有機農作物を使ったバイキング料理のレストラン「木の花ガルテン」を町内にオープンするなど、先進的な取り組みを続けている。」(ウィキペディア)

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 396214総訪問者数:

- 15今日の訪問者数:

- 33昨日の訪問者数:

最近の記事

- 唐津小旅行

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 福岡の「第二宅老所よりあい」

- 『福祉社会学の思考』(弦書房)の書評

- 「CareTEX福岡‘24」で講演をしました

- 共同通信 の『福祉社会学の思考』書評

- 中日新聞にコメントが掲載されました(東京新聞、北陸中日新聞にも)

- ジャカランダの花

- 図書館奇譚

- 【CareTEX福岡’24】の専門セミナーに登壇します

- 『ボランティアと有償ボランティア』が入試問題に出題されました

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が新聞で書評されました

- 長湯温泉(その2)

- ラムネ温泉(大分県竹田市・長湯温泉)

- CareTEX福岡’24 (マリンメッセ福岡)専門セミナーで講演します

- ジブリ温泉(その2)岩手県花巻温泉

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- ジブリ温泉(その1)──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

- 立命館大学・加藤周一文庫のこと

- 加藤周一の小さな机

- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」

- 私の原点──加藤周一その2

- 私の原点──加藤周一

- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード

- 名古屋のジブリパークに行きました

- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました

- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します

- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと

- マンガ版「君たちはどう生きるか」

- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集

- 「君たちはどう生きるか」という問い

- 「君たちはどう生きるか」もうすぐフランスでも公開だそうです

- 戦争の時代に宮崎アニメを読む

- プラネタリウムで「銀河鉄道の夜」体験

- 12月に愛知県名古屋市でセミナー講師をつとめます

- 中村学園大学で「社会福祉とボランティア」の授業をします

- 「記者ありき─六鼓・菊竹淳」を観ました

- 西日本新聞で『福祉の起原』が紹介されました

- 社会学、出会い直しの会

- 『福祉社会学研究』に私の著書『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』の書評が掲載

- 『共生社会学』Vol.12──退任記念号

- 市民協ミーティング2023 in 佐賀

- 8月、市民協が佐賀・熊本・鹿児島でフォーラム・キャラバン

- 「鈴木敏夫とジブリ展」に行きました

- 『福祉社会学研究』№20 での書評

- 京都の同志社大学で「福祉社会学会」設立20周年シンポジウム

- 大阪ボランティア協会の早瀬昇さんが『ボランティアと有償ボランティア』を書評して下さいました

- 『放送レポート』最新号で『福祉の起原』が紹介されています

- ブックトーク後のサイン会

- 新著『福祉の起原』のブックトーク

- 不思議なシンクロ──「鈴木敏夫とジブリ展」がスタート

- 『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生 トークセッション

- 『社会学評論』最新号に『ボランティアと有償ボランティア』の書評が掲載

- シンポジウム「見田宗介/真木悠介を継承する」

- UCLAのスティーブン・ウォーレス教授の逝去

- 超高齢社会に社会学からの解

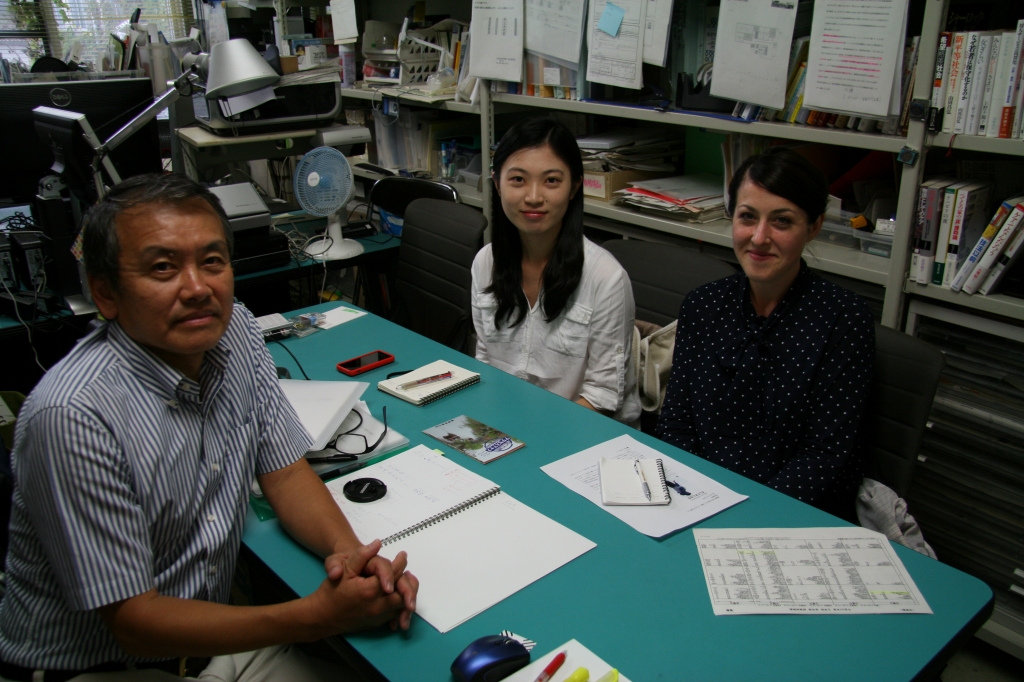

- 九州大学からの海外発信

- 九州大学での最終講義を行いました(2023年2月6日)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。

- 研究の国際発信──『超高齢社会の乗り越え方』

- 最終講義日程(九州大学広報室)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)のカバーが決まりました

- 新年のご挨拶

- 見田宗介先生を偲ぶ会

- 戦争の乗り越えは可能か(西日本新聞・随筆喫茶)

- 「戦争の乗り越えは可能か」─「千と千尋の神隠し」から考える

- 佐藤忠男さんを偲んで(シネラ)

- 大阪・中之島の「大阪図書館」

- 北九州市立美術館の「祈り・藤原新也」

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』─香川県丸亀市でお話しをします

- 「コロナ禍のもとでのボランティアやNPO法人の活動の実態と課題──オンラインによる社会調査実習の試み」

- 「森田かずよ 世界に一つだけ、私の身体」を観ました

- 「伊豆の踊子」(1974)と「四季・奈津子」(1980)

- 名画座の打率

- 暗い眼をした女優─ミシェール・モルガン

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』

アーカイブ

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 482852総閲覧数:

- 35今日の閲覧数:

- 409昨日の閲覧数:

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 小林秀雄の「山の上の家」

- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画

- 周防大島の上空

- 小津安二郎の世界-「東京物語」の尾道を歩く

- 柳川・地域づくり協力隊の阿部さん

- 著書・論文・報告書など

- 唐津小旅行

- 首里のあひる

- 信濃追分で、堀辰雄と加藤周一を歩く

- 2015年 「はかた夢松原の会」の「水と緑とまちづくり報告会」

- ベンツ6

- 九州大学社会学・安立ゼミの懇親会

- コレージュ・ド・フランス前のミシェル・フーコー広場

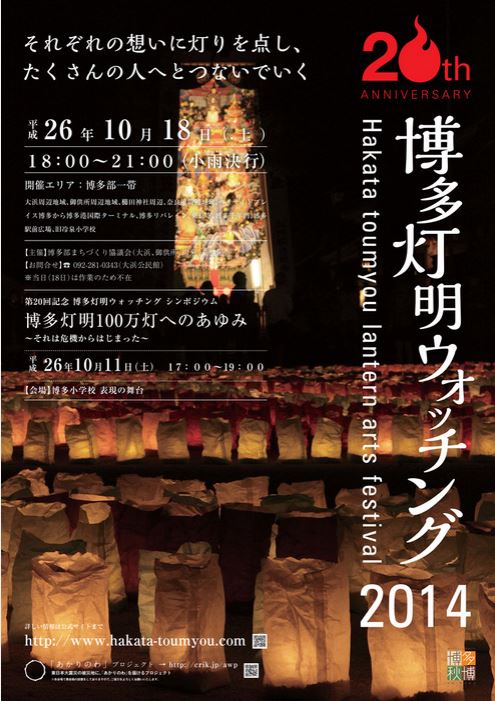

- 博多・灯明ウォッチングが始まります

- 今週の一押しポッドキャスト

カテゴリー

- トップ (1,659)