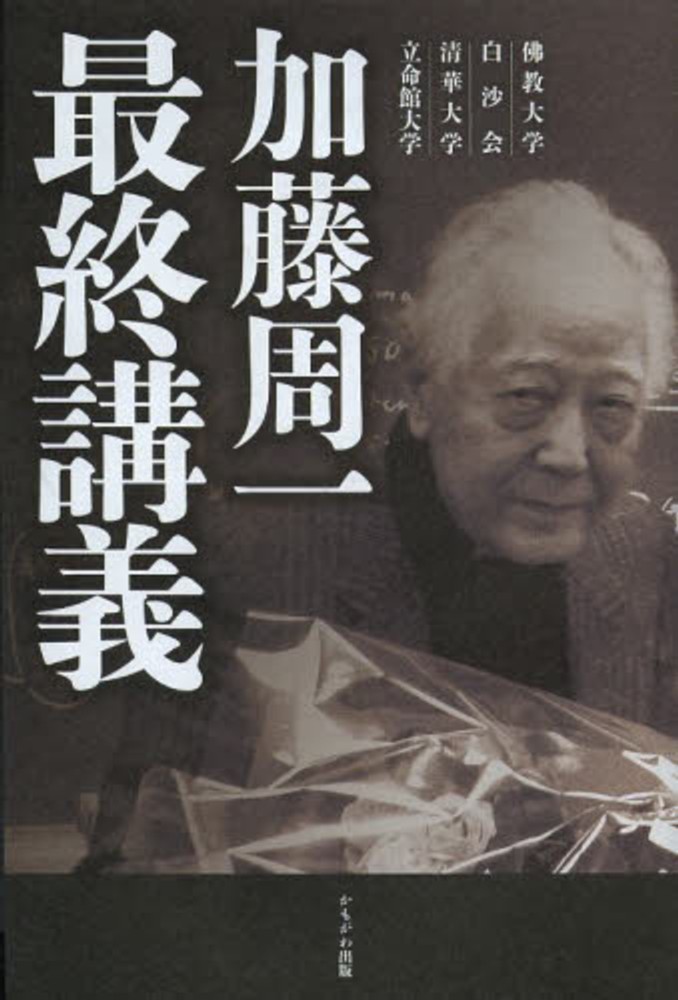

岩波の『図書』最新号にソーニャ・カトーの文章が掲載されていて驚いた。加藤周一の養女となった人だ。養父の思い出を描いた短いエッセイだが、初めて知るようなエピソードが多かった。加藤周一も没後10年、来年2019年で生誕百年となる。高校時代から読んでいたが、いつのまにか、どれを読んでも、同じ論旨のような既視感を覚えるようになって、遠ざかっていた。ソーニャ・カトーを読んだので、久しぶりに思い立って『加藤周一最終講義』も読んでみた。いくつかの新しい発見があった。論旨は昔から変わらず一貫している。それが読者には魅力的に映ったり、限界効用を感じさせたりする。しかし本人は、その筋に何かひとつでも新しく加えたいと最晩年まで苦心していたのだ。収められたいくつかの最終講義は2000年から2006年くらいまで。80歳を超えた「最終講義」だ。その時点でまださらに何か付け加えようと努力して講義している。これはすごいことだ。またそういう努力と熱意が衰えなかったということが、またすごい。

『ブレードランナー』(1982)のメイキング映像を観る

『ブレードランナー』(1982)の舞台設定は2019年のロサンゼルスだったんですね。一昨日NHK-BSで放映された『デンジャラス・デイズ:メイキング・オブ・ブレードランナー』(2007)を観ましたがじつに興味深かった。こんなにも詳しく舞台裏が記録されていたとは知りませんでした。とりわけ興味深かったのは、当初からタイレル博士はすでに死んでいて、レプリカントと対したのはレプリカントの博士だったという設定も検討されていたこと。リドリー・スコット監督はデッカードも、じつはレプリカントだったという設定にしたかったようだ。こうなると誰が人間で誰がレプリカントか、決定不可能になる自己言及のパラドクスですね。それではひねりすぎてかえって面白くない。続編の『ブレードランナー2049』はそこにこだわったあげく善と悪の二元論の平凡な話になってしまった。1982版『ブレードランナー』はシンプルにレプリカントと人間の対決になっているのですが、クライマックスで大きなどんでん返しがあり、あっと驚く結末になっています。レプリカント・ロイの最期の瞬間、悪が善に昇華する。そして善なるものがじつは悪だったのかもしれないことを観客も理解する。そこでもういちど善なるものへ向けての脱出と逃避行がはじまる、というところが何度観てもこの映画のハイライトですね。だから監督や制作者の意図を超えて、この映画が生き延びていくのではないでしょうか。それにしても最後の逃避行の映像は、スタンリー・キューブリックの「シャイニング」のために撮られた映像の「アウトテイクス」だったとは!

追伸

NHKで放映された「ファイナルカット」版だと、ユニコーン映像などが入って、1982版のラストの逃避行シーン(キューブリックのシャイニングのアウトテイクス)がカットされています。ハリソン・フォードのオフの声もなくなっています。なんということだ。ちょっとこれはどうなんだろう。監督が手を入れたものより、1982年の最初の版のほうが、いいですね。

「熊本地震での外部からの支援に関するアンケート調査」

先日、毎日新聞の熊本・宮崎・鹿児島の地域総合版に、私たちが今年行った「熊本地震での外部からの支援に関するアンケート調査」の結果が取り上げられ、報道されました。これは、熊本県老人福祉施設協議会と私たちとが共同で行った調査で、熊本県の老施協加盟の全施設対象に行った調査の結果です。さらに詳細については、年度内に刊行される予定の、九州大学大学院人間環境学研究院の紀要『共生社会学』に発表予定です。

毎日新聞の記事はこちら

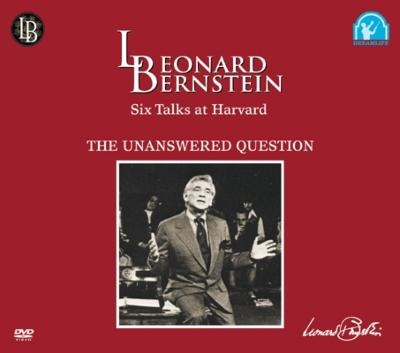

レナード・バーンスタイン生誕100年と「答えのない質問」

今年はレナード・バーンスタインの生誕100年にあたるそうです。そういうこととはつゆ知らず、今年の夏には「答えのない質問」という6枚組のDVDを観ていました。1973年にハーバード大学で行った特別講義を収めたものだそうですが、長時間の講義にもかかわらず圧倒的なものでした。音符も読めず楽理に疎い私でも、なるほど、と感心するほど的確で論理的な講義。あふれる才気と音楽力。これは凄い。マイケル・サンデルの講義が「はじめてハーバード大学の講義を公開」などと紹介されていましたが、バーンスタインのほうがはやかったのですね。

さて、先日はNHK-BSで『レナード・バーンスタイン 天才の光と影』(2018年 ドイツ)というドキュメンタリーも放映されていました。これまた真逆に凄い番組でした。圧倒的な成功と名声のうらで、バーンスタインは、火宅の人のような人生を送っていたのですね。それを子どもたち3人がそろって出演して、証言する。指揮者と作曲家との間でも、引き裂かれ、結局、ミュージカル「ウェスト・サイド・ストーリー」を超える作品を書けなかった(というのは微妙だが)、少なくとも好評を博すことはなかった人生。そして指揮者にもどって……修羅のような人生だったんですね。

現代社会はどこへ向かうか─「千と千尋の神隠し」を解読する

旦過市場の「ぬか炊き」

小倉・鳥町食堂街の中華料理店

北九州のNPO法人「抱樸」を訪問しました

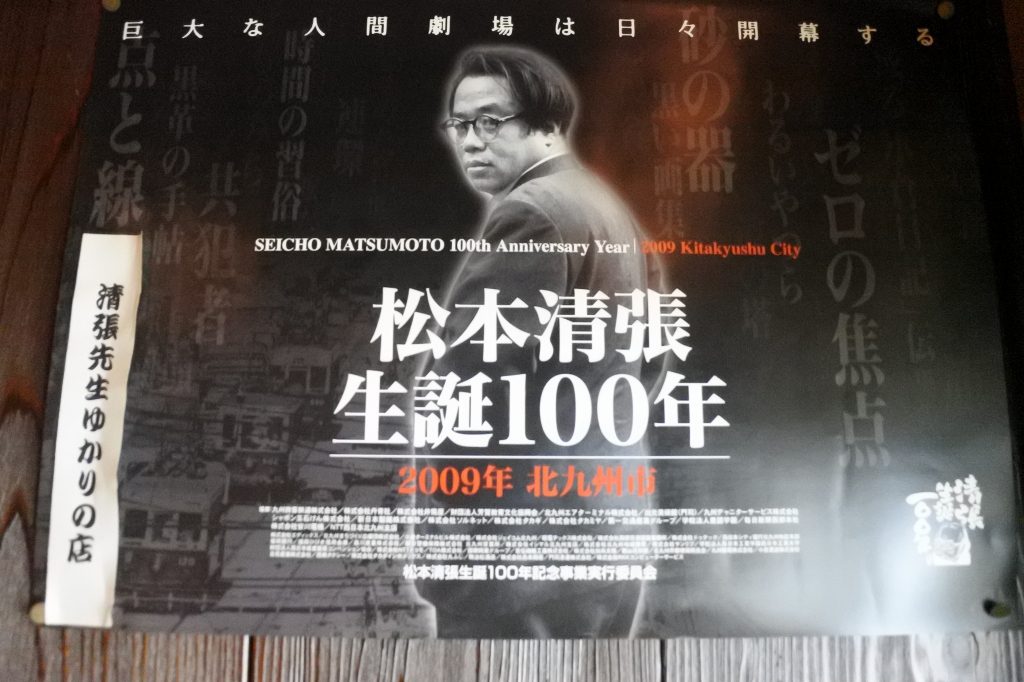

昨日は科研のプロジェクトの一環で、大阪府立大学の関川芳孝教授とその大学院生さんたちとともに、北九州のNPO法人「抱樸」を訪問しました。「抱樸館北九州」を見学し、そのあと専務理事の森松さんに3時間にわたる濃厚なレクチャーを受けてきました。あらためて「抱樸」は凄いと思いました。かつては「北九州ホームレス支援機構」でした。こうした団体の尽力によって現在はホームレスの野宿者は激減したそうです。そこで「ホームレス」の支援でなく、生活困窮者や孤立者の住宅確保と生活支援のためのNPO法人に拡大発展しています。ホームレスの一時支援のシェルター運営だけでなく、自前の「生活支援付き共同居住施設」の「抱樸館北九州」を建てて運営しています。さらに協力する不動産業者も多数でてきたという話にもびっくりでした(空き家を埋めて家賃保証をするという意味で、抱樸と不動産業者にはWin-Win関係が成り立つそうです)。さらにびっくりなのは、抱樸が保証人バンク会社とも連携して「借り上げ型支援付き」として100室あるマンションの中の42室を一括して借り上げ(プラザ抱樸)して、そこを「就労支援付き共生型住宅」として運営していることです。このモデルは、さらに発展展開しそうですね。このように次々に繰り出されてくるアイデアあふれる事業展開に圧倒されました。なるほど、行政の措置施設「救護院」よりもはるかに低コストではるかに多彩かつダイナミックな支援が出来ているのだなぁと参加者全員感心しきりでした。これこそ民間主導の「地域包括ケア」かもしれません。でも、このような抱樸でも、かかえている課題や直面している問題が山積だそうです。その一端を聞くだけでも、大変さが実感できました。

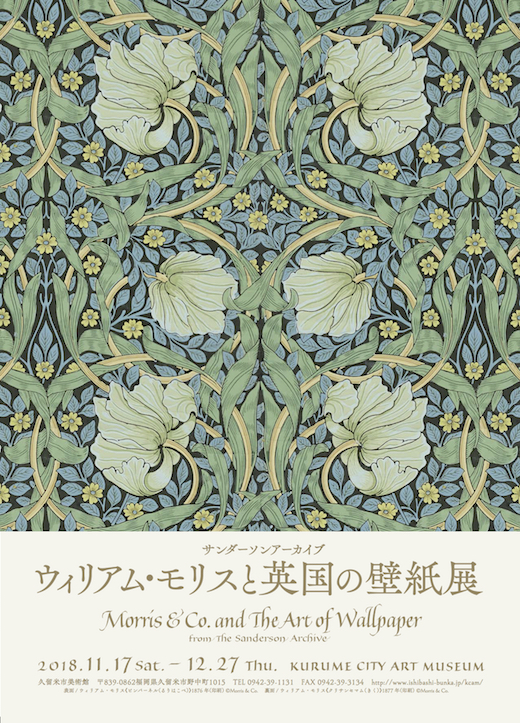

ウィリアム・モリスと英国の壁紙展(久留米市美術館)

久留米市美術館で開催されている「サンダーソンアーカイブ──ウィリアム・モリスと英国の壁紙」展に行ってみた。リバティー柄のようなものとしてモリスの作品を知っている人は多いだろう。今回は壁紙に焦点を当てたものだが、これはなかなかの展覧会だった。ウィリアム・モリスという人の伝記をみるときわめて興味深い人物だったようだ。芸術家でありながらモリス商会をおこして高級壁紙を制作販売したり、マルクスを読み、アーツ&クラフト運動を起こしてマルクスの娘と行動をともにしたともいう。今回の展覧会ではモリス商会の壁紙を中心に展示されているのだが、たかが壁紙、されど壁紙である。じっくり観ていくとじつに興味深い。そこに芸術の発展や起承転結がうかがえるのだ。モリスの作品は、ほかのデザイナーの作品と比べるとやはり違うものがある。やや暗くて難解なのだ。そしてその壁紙の制作は19歳で店員見習いとして入社したヘンリー・ダールに見事に受け継がれていく。時代的には、やや暗くて難解なモリスよりも、はるかに明瞭で明るいダールの作品のほうが、おそらく世に受け入れられていっただろう。そういうドラマまで見えてきて、じつに面白い。壁紙の世界に、これほどのドラマを読み取ることが出来るとは。

「川口道子さんとお別れする会」がありました

先日、天神のスカイホールで、NPO法人「はかた夢松原の会」名誉理事長だった「川口道子さんとお別れする会」がありました。今年9月に、97歳で亡くなられた川口道子さんですが、平日の昼間にもかかわらず100名を超える参加者がありました。皆さん30年を超えるお付き合いのあった方々ばかりで、様々な思い出話に花が咲いておりました。その長寿だけでなく、そのアイデアや発想力、そして強引でもあったその実行力や突破力、多くの人びとを引きつけて仲間にしていったその包容力、多くの方々が、驚きと尊敬をもって、川口道子さんの思い出を語っておられました。私も福岡にきて、すぐにひっぱりこまれたくちですが、以来、すごいなぁ、まねできないなぁ、といつも賛嘆しておりました。

特定非営利活動促進法(NPO法)が出来て20年、そろそろ第1世代の方々が、一線を退いていかれて、NPO法人も、曲がり角に来ている現在、川口道子さんの足跡から、改めて学び直すことがありそうですね。

サタジット・レイの「大地のうた」を観ました

福岡市総合図書館・シネラで「インド映画特集」が始まりました。インド映画といえば「踊るマハラジャ」くらいしか観たことのない私ですが、その名も高きサタジット・レイの「大地のうた」が上映されるので観にいきました。2時間あまりの映画なのですが、暗く・寒い映画です。じっさい館内の暖房に不具合があったのでしょうか。上映中ずっと寒かった。でも、なかなかに力のある映画でした。貧困が生み出す様々な悲劇が主題なのでしょうが、それだけではないようです。身分的に最上位のバラモンの家族なのに極貧にあえいでいる。父親はその状況を客観的に認識できない。それが悲劇の原因だというストーリーですが、それだけ観てもつまらない。むしろインドの圧倒的な異世界ぶりが、この映画のエッセンスにあると思います。子どもたちの世界と大人たちの世界との乖離、生き生きとした子どもの眼光。なかでも心に残ったのは「銀河鉄道」のシーンです。正確には「銀河鉄道」ではなくて、近代化の象徴として貧困地帯を駆け抜けていく蒸気機関車を、子どもたちが見に行くシーンですが。しかしこれは、貧困という「現実」を脱出していく夢が託された「銀河鉄道」そのものに見えました。先日、京都で話しをした時に、「千と千尋の神隠し」を題材にして、現在の閉塞感からの脱出を象徴するものとして、沼の底の銭婆に会いに行くために「水中鉄道」に乗るシーンを解説してきたばかりだったので、よけいにこの映画の「蒸気機関車」の象徴的シーンに関心をひかれました。(映画では、さいご、村を出て行くのに牛車に乗っていくので、鉄道にのって脱出していくわけではありません。が、亡くなった姉が最後に弟に、またあの鉄道を見に行こうね、という美しいシーンがあるのです)。

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 396215総訪問者数:

- 16今日の訪問者数:

- 33昨日の訪問者数:

最近の記事

- 唐津小旅行

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 福岡の「第二宅老所よりあい」

- 『福祉社会学の思考』(弦書房)の書評

- 「CareTEX福岡‘24」で講演をしました

- 共同通信 の『福祉社会学の思考』書評

- 中日新聞にコメントが掲載されました(東京新聞、北陸中日新聞にも)

- ジャカランダの花

- 図書館奇譚

- 【CareTEX福岡’24】の専門セミナーに登壇します

- 『ボランティアと有償ボランティア』が入試問題に出題されました

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が新聞で書評されました

- 長湯温泉(その2)

- ラムネ温泉(大分県竹田市・長湯温泉)

- CareTEX福岡’24 (マリンメッセ福岡)専門セミナーで講演します

- ジブリ温泉(その2)岩手県花巻温泉

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- ジブリ温泉(その1)──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

- 立命館大学・加藤周一文庫のこと

- 加藤周一の小さな机

- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」

- 私の原点──加藤周一その2

- 私の原点──加藤周一

- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード

- 名古屋のジブリパークに行きました

- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました

- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します

- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと

- マンガ版「君たちはどう生きるか」

- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集

- 「君たちはどう生きるか」という問い

- 「君たちはどう生きるか」もうすぐフランスでも公開だそうです

- 戦争の時代に宮崎アニメを読む

- プラネタリウムで「銀河鉄道の夜」体験

- 12月に愛知県名古屋市でセミナー講師をつとめます

- 中村学園大学で「社会福祉とボランティア」の授業をします

- 「記者ありき─六鼓・菊竹淳」を観ました

- 西日本新聞で『福祉の起原』が紹介されました

- 社会学、出会い直しの会

- 『福祉社会学研究』に私の著書『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』の書評が掲載

- 『共生社会学』Vol.12──退任記念号

- 市民協ミーティング2023 in 佐賀

- 8月、市民協が佐賀・熊本・鹿児島でフォーラム・キャラバン

- 「鈴木敏夫とジブリ展」に行きました

- 『福祉社会学研究』№20 での書評

- 京都の同志社大学で「福祉社会学会」設立20周年シンポジウム

- 大阪ボランティア協会の早瀬昇さんが『ボランティアと有償ボランティア』を書評して下さいました

- 『放送レポート』最新号で『福祉の起原』が紹介されています

- ブックトーク後のサイン会

- 新著『福祉の起原』のブックトーク

- 不思議なシンクロ──「鈴木敏夫とジブリ展」がスタート

- 『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生 トークセッション

- 『社会学評論』最新号に『ボランティアと有償ボランティア』の書評が掲載

- シンポジウム「見田宗介/真木悠介を継承する」

- UCLAのスティーブン・ウォーレス教授の逝去

- 超高齢社会に社会学からの解

- 九州大学からの海外発信

- 九州大学での最終講義を行いました(2023年2月6日)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。

- 研究の国際発信──『超高齢社会の乗り越え方』

- 最終講義日程(九州大学広報室)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)のカバーが決まりました

- 新年のご挨拶

- 見田宗介先生を偲ぶ会

- 戦争の乗り越えは可能か(西日本新聞・随筆喫茶)

- 「戦争の乗り越えは可能か」─「千と千尋の神隠し」から考える

- 佐藤忠男さんを偲んで(シネラ)

- 大阪・中之島の「大阪図書館」

- 北九州市立美術館の「祈り・藤原新也」

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』─香川県丸亀市でお話しをします

- 「コロナ禍のもとでのボランティアやNPO法人の活動の実態と課題──オンラインによる社会調査実習の試み」

- 「森田かずよ 世界に一つだけ、私の身体」を観ました

- 「伊豆の踊子」(1974)と「四季・奈津子」(1980)

- 名画座の打率

- 暗い眼をした女優─ミシェール・モルガン

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』

アーカイブ

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 482874総閲覧数:

- 57今日の閲覧数:

- 409昨日の閲覧数:

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 小林秀雄の「山の上の家」

- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- 九州大学社会学・安立ゼミの懇親会

- タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画

- 周防大島の上空

- 小津安二郎の世界-「東京物語」の尾道を歩く

- 柳川・地域づくり協力隊の阿部さん

- 著書・論文・報告書など

- 唐津小旅行

- 首里のあひる

- 信濃追分で、堀辰雄と加藤周一を歩く

- 2015年 「はかた夢松原の会」の「水と緑とまちづくり報告会」

- ベンツ6

- コレージュ・ド・フランス前のミシェル・フーコー広場

- 博多・灯明ウォッチングが始まります

- 今週の一押しポッドキャスト

カテゴリー

- トップ (1,659)