From the monthly archives: "8月 2014"

中井久夫著『臨床瑣談 続』(みすず書房)を読みました。

中井久夫著『臨床瑣談 続』(みすず書房)を読みました。

前著の『臨床瑣談』もじつに興味深い話でした。あちらは丸山ワクチンなど癌の話が主でしたが、この本では認知症の話、喫煙や飲酒との別れ方、そして中国医学やインフルエンザなど、もっと身近な医療と人生に関わる話が中心です。

厳密には医療や医学の話ではないのでしょう。むしろ診断や薬などの臨床からの知、洞察というものだと思います。

これを読むと、私たちが、病と、いかに表面的にしかつきあっていないのか。医療や医学も、ほんとうは病を深くは理解していないのではないか、などといろいろなことを考えさせられます。

認知症や、アルコール依存なども、表面的なイメージでしか理解していなかったかということが、分かります。

なかでも、認知症についてふれたところ。

「私は、病院で寝たきりの老人たちの列をみて、ああ、これは50年前の統合失調症の状態に相当するなと思いました。もう何も語らず、小さくなった身体をころんとベッドに横たえている人たちの群れ。」

・・・あと50年したら、認知症も、こんなふうにふり返ることができるようになるのだろうか。

沢木耕太郎『流星ひとつ』(新潮社)を読みました。

宮崎の家内の田舎に帰省しています。昨晩、沢木耕太郎『流星ひとつ』(新潮社)を読みました。

28歳で若くして引退する直前の演歌歌手・藤圭子へのインテンシブなインタビュー。長らくお蔵入りになっていたノンフィクションだそうです。沢木耕太郎や藤圭子のまだ若い時代の清新さがあって、芸能もの以上の深みもあって、読ませますね。

私は演歌や芸能界ものにほとんど関心はないのですが、藤圭子の自殺という不幸な事件をきっかけに世に出たこのノンフィクションによって・・・芸能界という喧噪と魑魅魍魎の世界のはずれに、ああ、こういう人もいたのだ、と気づかされます。残念ながら、藤圭子のその後の人生は必ずしもハッピー・エンドにはならなかったようですが。

柳川市・若者たちとのフィールドワーク

昨日は、九州大学ほかの学生諸君とともに、炎天下、柳川市でのフィールドワークでした。

午前中は柳川中心部のシャッター通り商店街をじっくり見学、商店街振興組合理事長にもヒアリング。空き家となった古いお店の中奥までじっくり見学させていただきました。柳川のお昼は、やっぱり「うなぎめし」。午後は、有明海研究所でノリの養殖その他の海産物の現状をきき、杏里ファームで新しい農業への取り組みを取材、さらに道守柳川ネットワーク代表の山田三代子さんにもインタビューしたあと、一日のふり返りのミーティング。さらにそのあと「柳川・夜の川下り」まで決行して、一日中全力疾走でした。学生たちはさらに市役所近くの「もえもん家」に泊まり込んで、きょうも朝から一日フィールドワークです。

「グレートトラバース -日本百名山一筆書き踏破」を見ました

録画しておいた「グレートトラバース -日本百名山一筆書き踏破-」(NHK BSプレミアム)を見た。これはまたなんと突出した番組であることか。何しろ、いきなり屋久島の最高峰・宮之浦岳を駆け上がり、屋久杉などさっと通り過ぎて、駆け下り、そこから何とカヤックで九州までこぎわたるのである。これだけで「ふつうありえないだろう」となる。以後、この調子で、一日何十キロも歩く、走る、とにかく日本全国に散らばる百名山を、人力だけで一筆書きで200日かけてめぐるのだという。唖然としながら、あぁ、これは日本百名山という名前をかりたトライアスロンなのだと得心した。歴史や風土や風情ではなく、アスリートの壮大なトライアスロン。7時間かけて登る登山でなく、3時間半で駆け上がり駆け下るタイムレース。それを200日続けるのだというから、これまたすさまじいものである。それでも面白くて第三集まで見ちゃいました。見ながら、家族ともども、はぁーっとため息。見ているだけで、とても疲れちゃったりする。でも、世の中、こんなに元気でこんなにパワフルな人もいるんだなぁ。http://www.nhk.or.jp/greattraverse/

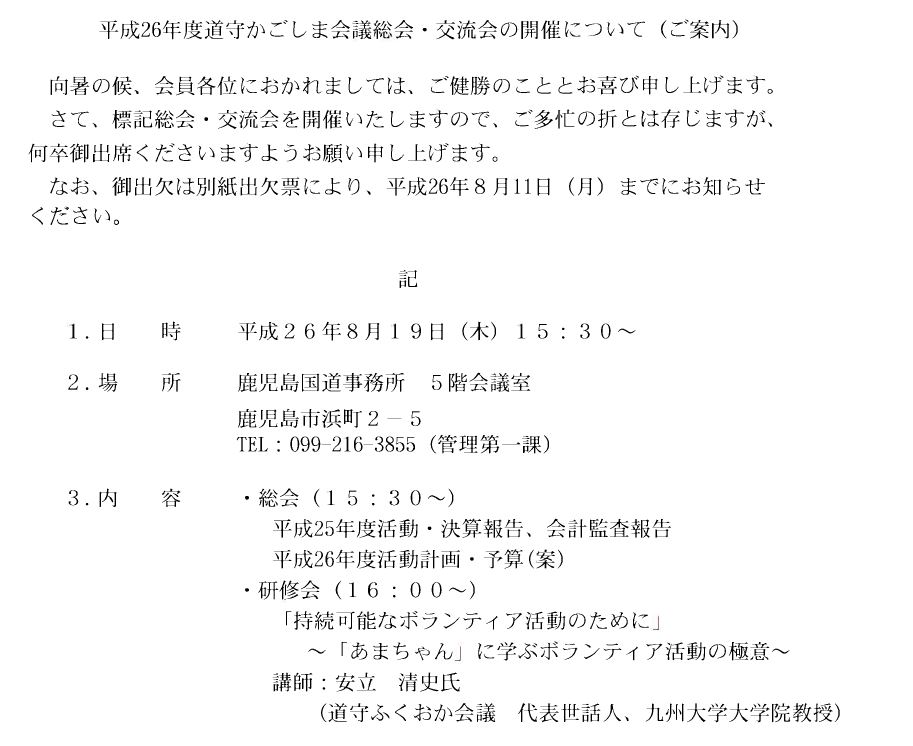

鹿児島で「あまちゃん」に学ぶボランティア活動の極意」と題した講演を行います。

国土交通省・鹿児島国道事務所にて、道守かごしま会議の総会のあとの研修会にて

「持続可能なボランティア活動のために──「あまちゃん」に学ぶボランティア活動の極意」と題した講演を行います。

詳細はここ

道守鹿児島会議 安立清史講演

消滅可能性集落はなぜ蘇ったか

新潟県十日町市池谷集落を訪問して現地の方々から様々なことをうかがいました。たった半日くらいのリサーチですぐに結論めいたことが分かるわけではないのですが、気づいたことをいくつか列挙しておきましょう。あくまで私の個人的な仮説あるいは感想です。

第一に、ここにはNPO法人「十日町市地域おこし実行委員会」があって、都市との交流や移住の窓口になっていることが大きいと思います。普通はなかなか外部の人間を受け入れない集落で、こうしたNPO法人が立ち上がった背景には、中越地震で集落が存亡の危機にたったことが大きいようです。この地震で道路は寸断され、集落を離れる人たちもでて、集落は存亡の危機に立たされました。こうしたインパクトがなければ、なかなか外の人間を求めることにはならなかったでしょう。地震というインパクトが、集落が動く原因のひとつになったようです。

第二に、じっさいに消滅した隣の集落にいた人が、現在のNPO法人の代表になったことも大きいでしょう。集落と東京とを媒介したのは、この集落にかよって農村風景を描いていたアーチストの方のようです。その人が世界的に活躍する大きなNGOの「JENジェン」を紹介し、こことつながったことによって、外部からボランティアがたくさんやってくるようになったようです。そしてJENを支援していた企業につとめていた若手の人が、関心を深めて、家族をつれてここに移住してきて、NPO法人の事務局長になったことも大きかったはずです。

第三に、総務省の「地域おこし協力隊」の制度が「移住」を後押ししたようです。3年間の任期付きで月16万円ほど(年間200万円)が保障されることが、都市から農村への移住に難色を示していた家族を説得する材料になったそうですし、独身の人たちからするとチャレンジするインフラとなったようです。

つまり、地震をきっかけに、都市のNGOが支援にはいり、このNGOの周辺にいた人たちが、ここでボランティアや体験をはじめ、それが「地域おこし協力隊」の制度などとあいまって移住の動きにつながったこと。そしてイベントごとにボランティアで来ていた人たち(女性)の中から、農村を「体験」し、やがて「交流」が深まり、「移住」につながる人たちが出てきたこと、こうしたことが大きな要因のように思いました。……都市からやってきた若い女性たちは、農村に住むということを、新しくおしゃれなライフスタイルにすることを提案し始めています。そして、ウェブの上でも「移住女子」の会をつくって、農村暮らしのプラスのイメージを様々にアピールしていますし、実際にピアサポートグループを作って、移住女子の人たちが、互いに励まし合い、連帯しながら住んでいることが、「奇跡の集落」などと言われる秘密の一部なのかなと思います。

新潟県の「移住女子」に大注目

今回の新潟県でのフィールドワークでは「奇跡の集落」と言われている十日町の池谷集落に行ってきました。新潟にもたくさんある「限界集落」「消滅可能性都市」に「地域おこし協力隊」が入っていったり、そして若い女性が移住してきたり、子どもたちが生まれ育っていったり・・・奥地の棚田の集落に「移住女子」たちが入ってきていることには本当にびっくりしました。すごいことですね。たしかに「奇跡」かもしれない。こういうのは、若者の「地元」志向の、ひとつのモデルになってるんじゃないだろうか。

http://inacollege.jp/iju-joshi/

NPO法人・十日町市地域おこし実行委員会

http://www.iketani.org/

ここにも、注目。

新潟の若手社協マンに感心しました

7月の終わりから8月初旬にかけて、関西学院大学の牧里毎治教授の科研研究チーム十数名とともに、新潟県胎内市、十日町、南魚沼町、六日町などを4日間かけてへめぐってきました。まずは初日の「地域福祉フォーラムinたいない」で新潟県の様々な市町村や県の社会福祉協議会の人たちの、底知れぬパワーに圧倒されました。こんなに若くて生き生きとした社協職員さんたちが、地域をこえて有機的な連帯をしているというのは、私としては、はじめて見たことでした。NPO研究をしてくると、つい社協さんについては見聞が少なくなる傾向がありました。びっくりしました。ちょっと感動しましたね。その後の新潟でのフィールドワークでも社協の方々のお世話になりました。

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 438468総訪問者数:

- 19今日の訪問者数:

- 36昨日の訪問者数:

最近の記事

- 三好春樹さんを読む(その3) 「Nさんのロシア行き」

- 三好春樹さんを読む(その2)

- 三好春樹さんを読む(その1)

- 西成彦さんの「内村鑑三の『デンマルク国の話』を読む」

- 三好春樹さんが、村瀬さんと私の共著『介護のドラマツルギー』を高く評価してくださいました

- 共同通信による全国の地方新聞への『介護のドラマツルギー』の紹介の配信

- 芥川賞作家・村田喜代子さんが『介護のドラマツルギー』を取り上げてくれました

- noteで『介護のドラマツルギー』についての解説しました

- 西日本新聞のシニア欄で『介護のドラマツルギー』が紹介されました

- 村瀨孝生さんとブックトークをしました(9月27日、福岡ユネスコセミナー)

- 老いとぼけの自由な世界(村瀨孝生+安立清史)

- 「よりあいの森」訪問から10年

- 長湯温泉・ラムネ温泉

- 野崎歓さん「100分de名著」でサン=テグジュペリ『人間の大地』を解説

- ハンガリーのアニメ「名画泥棒ルーベン・ブラント」を観ました

- 村瀨孝生さんの「老人性アメイジング! 寿ぎと分解」YouTubeで公開中

- 村瀨孝生・安立清史『介護のドラマツルギー/老いとぼけの世界』(弦書房)

- 「老いとぼけの自由な世界」村瀨孝生さんの講演

- 村瀨孝生さんとの共著『介護のドラマツルギー』が出版されます。

- 在宅医療の新しい流れに学ぶ──在宅ホスピスの二ノ坂保喜先生との対話

- 二ノ坂保喜先生の講演と対談

- CS神戸の中村順子さんにお会いしてきました

- 日本NPO学会大会(関西学院大学)で報告

- 関西学院大学で開催される日本NPO学会に参加します

- 映画「ピロスマニ」(1969)を観ました

- 『福祉社会学研究』22号で拙著『福祉社会学の思考』が書評されました

- 日本NPO学会(関西学院大学)の企画パネルで討論者として登壇します

- ジブリ映画「君たちはどう生きるか」と花巻・大沢温泉

- 宮沢賢治の墓所と枝垂れ桜(花巻)

- 宮沢賢治ゆかりの大沢温泉(花巻)

- 小岩井農場の一本桜を見に行きました

- 藤の季節

- 『福祉社会学の思考』が『社会学評論』で書評されました

- 『社会学と社会システム』(ミネルヴァ書房)の12章を執筆しました

- 「ACAP 20周年」記念の「Active Aging Conference 2025」

- 「ことばの呪文からどう脱出するか」(香川県丸亀市講演)

- 30年ぶりに原宿を歩く

- ヴァーチャル坂本龍一

- 「坂本龍一 | 音を視る 時を聴く」を観に行く

- 香川県・丸亀市で講演します(2025/3/2)

- CareTEX福岡’24 専門セミナーの講演動画

- 頌春2025

- 中村学園大学で『ボランティアと有償ボランティア』の講義をします

- 「第一宅老所よりあい」をたずねてきました

- 山岡義典さんから『福祉社会学の思考』のご感想をいただきました

- 唐津小旅行

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 福岡の「第二宅老所よりあい」

- 『福祉社会学の思考』(弦書房)の書評

- 「CareTEX福岡‘24」で講演をしました

- 共同通信 の『福祉社会学の思考』書評

- 中日新聞にコメントが掲載されました(東京新聞、北陸中日新聞にも)

- ジャカランダの花

- 図書館奇譚

- 【CareTEX福岡’24】の専門セミナーに登壇します

- 『ボランティアと有償ボランティア』が入試問題に出題されました

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が新聞で書評されました

- 長湯温泉(その2)

- ラムネ温泉(大分県竹田市・長湯温泉)

- CareTEX福岡’24 (マリンメッセ福岡)専門セミナーで講演します

- ジブリ温泉(その2)岩手県花巻温泉

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- ジブリ温泉(その1)──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

- 立命館大学・加藤周一文庫のこと

- 加藤周一の小さな机

- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」

- 私の原点──加藤周一その2

- 私の原点──加藤周一

- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード

- 名古屋のジブリパークに行きました

- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました

- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します

- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと

- マンガ版「君たちはどう生きるか」

- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集

- 「君たちはどう生きるか」という問い

アーカイブ

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 550020総閲覧数:

- 19今日の閲覧数:

- 42昨日の閲覧数:

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- あはがり と「新日本風土記」

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- 小津安二郎 の世界-北鎌倉の旧小津安二郎邸

- 「宅老所よりあい」の下村恵美子さん引退。「よりあいの森」にて(8/31)

- 「京都人の密かな愉しみ」製作統括の牧野さんがゲスト・スピーカーに

- 親指シフト・キーボードとThinkPad、MacBook

- 三好春樹さんを読む(その1)

- 学期末、卒論相談

- 宮澤賢治の「シグナルとシグナレス」

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- プロフィール

- 映画「無能の人」(竹中直人 1991)を観る

- 駿台時代を思い出す─数学の長岡亮介先生

- 最終講義のスタイル

- 見田宗介著『現代社会はどこに向かうか-生きるリアリティの崩壊と再生』(弦書房)

- 浅川マキ、新宿ピットインでの大晦日公演を思い出す・・・

- 「銀河鉄道の夜」と「千と千尋の神隠し」

- 鈴木清順の「陽炎座」(1981)を観る

- 宮澤賢治の「圖書館幻想」(ダルゲとダルケ)

カテゴリー

- トップ (1,704)