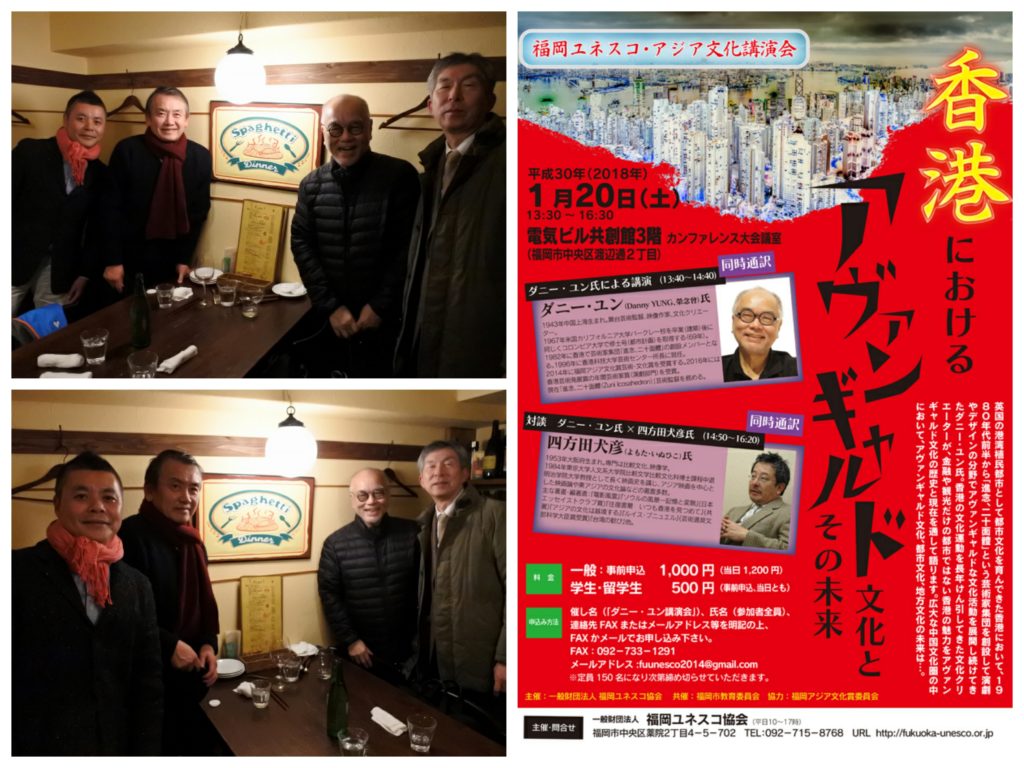

「香港におけるアヴァンギャルド文化とその未来」

福岡ユネスコ・アジア文化講演会におけるダニー・ユンさんの「香港におけるアヴァンギャルド文化とその未来」に参加しました。面白かったですね。2000年代のユンさんの実験的な演劇パフォーマンスを、次々と映像として提示されて、それが何を意図していたのか、詳しく解説されました。演劇的なパフォーマンスの動画を見ただけでは、おそらく分からなかったであろう制作意図が、くっきりと見えてきました。また、講演後の、四方田犬彦氏との対談では、80年代や90年代のユンさんの活動の話へとつながり、四方田氏からちょっと挑発的なコメントが披瀝されました。ユンさんが、晩年の寺山修司に会って「百年の孤独」というテーマに触発されたという話から、四方田氏がその頃、寺山修司の劇団のオーディションを受けて2度落とされたという話にとび、さらに、ユンさんがその話にコメントされて、興味深いやりとりでした。

最後は、中国本土と香港との関係は、じつは、日本国と福岡との関係に似ている、というような話にまで飛躍しました。四方田氏は、福岡こそ日本における難民受け入れの最前線であった、福岡と香港は似ている、というような多少エキセントリックな、面目躍如?のコメントが飛び出して、これも面白かったですね。

NPO法人「はかた夢松原の会」30周年

NPO法人「はかた夢松原の会」が30周年を迎えました。埋め立て地の百道浜の海岸、そこに松苗を植えて「白砂青松」の風景を実現したいと念願した川口道子さんたちが始めた活動です。寄附を募り、株券を発行。「配当は松ぼっくり」。これがアピールしたようです。これまでに植樹した数、およそ5万本。近年では、植える場所を見つけるのが困難なほど。全国の様々な「松林」を守る活動と連携。東日本大震災の後、海岸の松林がなくなってしまった陸前高田へも募金を届けました。創設者の川口道子さん、一月に97歳になられたそうです。最近は入院されていて、新年会にはお見えになれませんでしたが、お孫さんに「功労賞」の贈呈がありました。私もずいぶん前から活動を見ているのですが、みなさんパワフル。

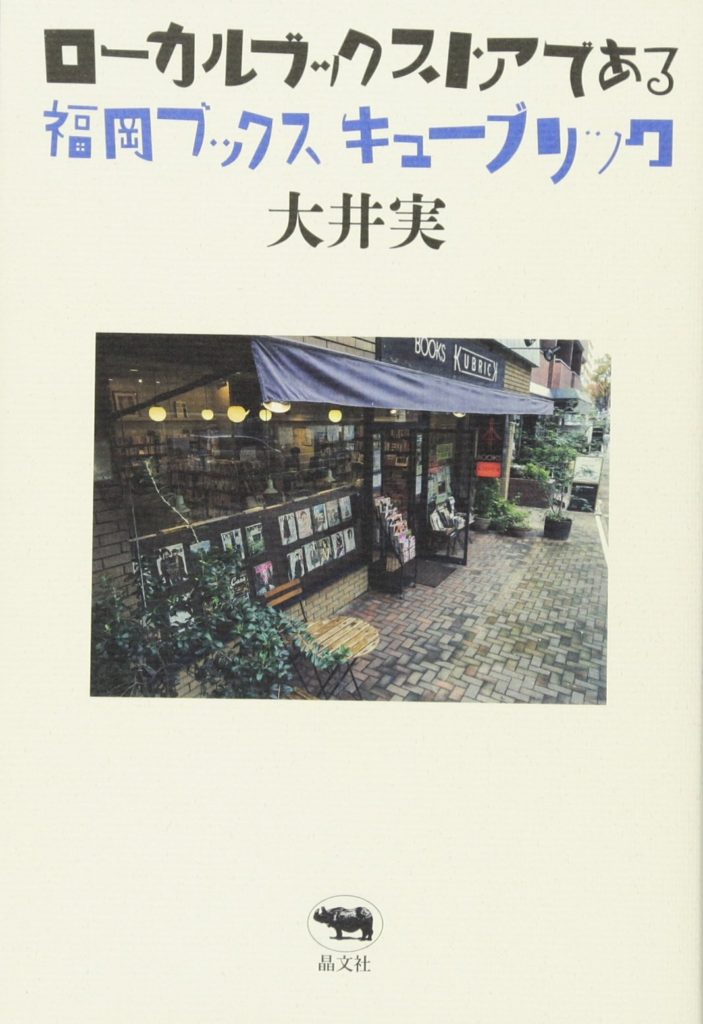

書評『ローカルブックストアである─福岡ブックスキューブリック』(大井実著)

『ローカルブックストアである──福岡ブックスキューブリック』(大井実著、晶文社)

「小さな本屋がまちづくりの中心になる」と帯にある。「小さな」「本屋」さんのサクセスストーリーの中に「まちづくり」のヒントが隠されているという意味だろう。「小さな、町の、本屋さん」というキーワード。かつては平凡な見慣れた風景だったが、いまでは、それがいかに困難なことか、本文を読むと分かる。

東京や大阪や海外で広告やイベントの仕事をしてきた大井さんが、思い立って「町の本屋」をやろうと出身地の福岡にもどってきた。そしてけやき通りに小さな本屋を開業した。2001年開業なので、スタンリー・キューブリックの映画「2001年宇宙の旅」にちなんで「ブックスキューブリック」なのだそうだ。それから16年、様々な苦労や困難を乗り越えて、箱崎にも第2店舗を、そしてその2階にカフェやパン屋さんを併設。そこで様々なトークイベントも開催。「ブックオカ」その他のまちづくりイベントの中心にもなる、と一見したところ成功物語なのだが、その背景には、多くの問題提起がある。

町の小さな本屋さんの困難

その第一が、町で、小さな本屋さんを営むことがとても困難になっている、という現実だろう。都心部では巨大な本屋が林立するが、町中に、ひっそりとたたずむ「町の本屋」さんは、次々と姿を消している。商売上の問題だけではない。本の流通システム(本を出版社から本屋さんへ配本する取次システム)が、小さな本屋さんの独自性を許さない仕組み(並べる本は、取次会社が一方的に送ってくる、短期間に売れない本は置けない、独自の品揃えが難しい、などなど)になっているためらしい。大手取次は、都心部の巨大店舗に集中的に配本する。町の小さな本屋さんは、独自色を出そうにも取次システムがそれを許してくれないらしい。だから書店経営は「どこにもある品揃えの、無個性」になってしまう。それでは「大きな書店のほうがいいや」ということになる。さらには「ネットで注文したほうが早いし楽だ」となるのも当然だろう。悪循環になるのだ。そして地方の商店街によくある「シャッター通り化」や「後継者問題」。町の小さな本屋さんは「あってほしいが、ありえない」存在になりつつある。

「ブックスキューブリック」の戦略

そこで「ブックスキューブリック」の立てた戦略はこうだ。町中の小さな本屋であることの強みを最大限いかすこと。そのためには、小さいけれど魅力的なお店にすること。お客さんとの距離を近くすること。取次の言いなりにならず、本屋として本の品揃えに独自色をだしていくこと。そのためには取次ともシビアな交渉をすること。そして、何でもおいてる無個性の書店ではなく、特化したコアな本があること。書店にいくことがわくわくの「発見」になること。いわば「本のセレクトショップ」のようにしていくこと。さらに雑貨もおいて、いまはやりの「町カフェ」のようなくつろげる場所にしていくこと。本屋に行くことが楽しくなるように、本屋を経営することが楽しくなるように。これだった。ごくまっとうな特別なことではないようにも思える。でも、それが出来ないからこそ、多くの町の小さな本屋さんは店をたたんでいくのだ。

「ローカル・ブックストア」の人たち

町中の小さな本屋であることの強みを最大限いかすこと。これが結果的に「ブックスキューブリック」に成功を呼び込んだ。「成功」の定義にもよるだろうけれど、少なくとも大井さんの思いが実現できたということだろう。そして類は友を呼ぶということわざどおり、彼の周囲には、そういう志をもって地方の町の小さな本屋をやっている人たち、「ローカルブックストア」の人たちが集まってくる。福岡で行われている本好きの人たちのイベント「ブックオカ」も、こうした流れの中から出てきたようだ。この本をみると、そういう人たちが、各地に、少なからず点在していることが分かる。なるほど、こういう小さいけれど確実な波も来ているのだ。ひとつのスタイルが、はっきりとあるらしい。そういうことが見えてくる。

「まちづくり」へのヒント

レトロな「ふるカフェ」や路地裏にある「町カフェ」が若い人たちに人気だ(若い人たちに限らないかもしれないが)。福岡でも天神や博多より、大名や今泉のほうに、隠れ家的なセレクトショップや、古いアパートを改築したようなチープシックな小さな魅力的なお店が多くあって、感度のすぐれた若いひとたちが多く集まっている。「ローカル・ブックストア」も明らかにこの流れの中にある。

考えてみれば、これは、都心や駅周辺が、どこにもある同じ風景に変わってしまったことと関連しているに違いない。郊外の大規模なショッピングセンターも、どこでも同じようなものを売っている、どこも同じ大衆消費・大量消費の姿になっている。反対に、小さな町中の商店街が、どこも軒並み総崩れで「シャッター通り」化している。いつのまにか「いずこも同じ風景」だ。こういう切ない状況になればなるほど、それを逆手にとって「小さいことは良いことだ」、つまり「大規模になる」のと正反対の方向をめざす人たちも出て来る。大規模店やチェーン店ではできない手作り感ある何かをめざす人たちが出て来る。しかたなく小さいままでいるのでなく、積極的に小さくなる、そういう動きも出て来る。これこそ、「地元」づくり、ではないか。「地元」感あふれる「まちづくり」へのヒントが、この本の中には、あふれている。

箱崎への示唆

私たちの大学は「箱崎」にある。ブックスキューブリック箱崎店は、もちろん「箱崎」にある。徒歩10分くらいのところにある。しかし、ゼミで聞いてみたところ、ほとんどの学生は、この本屋さんの存在を知らなかった。これは考えさせられる。大学と箱崎、大学生と町の小さな本屋さんとの間には「近いけれど、近くない」「近いけど、遠い」距離があるのではないか。

「大学」はひとつの町である、と過日ゲスト・ティーチャーに来ていただいた柴田名誉教授[1]は言った。なるほど、大学もその中で閉じたひとつの町なのか。外にでる必要のない、閉じた町。ぎゃくに、町で出たい時には、天神や博多へと出て行ってしまう。そういう「近いけれど、遠い」構造が、この「地元」の箱崎という町にはある。

「近いから、遠い」というのは、若い人たちにとっての「地元」と同じ構造かもしれない。物理的な近距離が「近すぎて」、逆に「遠ざける」斥力をうみだす。「地元」には良い物がある、素晴らしいものも多い、といくら言ってもだめな時もある。いちど、遠ざかってみて、はじめて分かるものもある。物理的な距離、時間的な経過、心理的な遠隔化、関係性の距離、そういったものが、必要なのだろう。

「近いものほど見えにくい」。近くにあるものほど、マスキングされて、「見えているけれど、見えない」。

「地元」としての「箱崎」にも、そういうところがある。九州大学は全面移転をひかえている。離れていく、別れていく時こそ、あらためてその町の真価が、見えてくるのかもしれない。

[1] 柴田篤先生は、学生時代なら長く箱崎に住み、箱崎に愛着のある中国文学の先生で、箱崎九大記憶保存会の顧問的な先生で、ゼミにゲスト・スピーカーとしてきて箱崎における青春の思い出を語っていただいた。

駿台時代を思い出す(2)─日本史の金本正之先生

年の瀬に駿台時代を思いだしました。その続きです。「師走」にはかつての「師」について思い出す時期でもあるのでしょうか。

いまだにその授業風景をありありと思い出せる駿台時代の先生といえば、私にとってそれはなんと言っても日本史の金本正之先生です。それまでに出会ったどの先生よりも、授業に気迫とエネルギーと迫真力がありました。一回一回の授業が全力投球。授業するたびにへとへとになっておられたのではないでしょうか。

内容も普通の予備校授業とはまったく違っていました。もし「日本史」が、過去にあったこと、事実として起こったことを、記憶させていく科目であったなら、それは記憶力をためす難行苦行以外のなにものでもない。でも金本先生の授業は違いました。日本の歴史上に起こったことを、ひとつのドラマとして、そこに生きた人間のドラマツルギーを再現しようとするものだったと思います。事実だけではなくおそらく脚色や思いも込められていたでしょう。でも、それは歴史を、TVドラマのように、やさしく分かりやすく解説するのとは全く違っていました。むしろ、事実の客観的な列挙では浮かび上がってこない「歴史」そのものへと肉薄しようとしているようだったのです。授業がそれこそ「歴史的事実以上の事実」へと突破していこうとする、ひとつの学問的情熱、のようなものを感じさせてくれたのです。

それは「日本史」という科目の特徴であったのかもしれません。事実を事実として提示するだけでは、今、こうなっている現在、から過去を正当化するようなことになりかねない。それはとても保守的な作業で、現在の視点からすべてを肯定しようとするナショナリズムになりがちだ。事実だけだと、そうなってしまいそうです。

でも、ベンヤミンも言っているように、「いわゆる「歴史」から〈歴史〉を叩き出す」ような作業が必要だ。ありえたかもしれない〈歴史〉があり、なぜそうならなかったのか、も含めて考えるような〈日本史〉があってもよい、いや、あるべきだ、そう考えられていたのではないでしょうか。

だからこそ、金本先生の授業は、歴史的な事件や事実の中へ、まるでその中に私たちがいるかのようにな場感をかもしだして引き込んでいってしまうのでした。劇的というか歴史上の人物に憑依したかのように。

真似して真似できるものではありませんが、私にとって未だに到達できないひとつの理想的な授業スタイルです。

*さてネットから金本先生を探しても、ほとんど情報は出てきません。かつて茨城大学で教えられていたこと、1994年に亡くなられていたことくらいが分かりました。合掌です。

……と書きましたが、さらに探すと、いくつか、金本先生の駿台予備校時代の授業について感想や資料が見つかるようです。

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 396215総訪問者数:

- 16今日の訪問者数:

- 33昨日の訪問者数:

最近の記事

- 唐津小旅行

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 福岡の「第二宅老所よりあい」

- 『福祉社会学の思考』(弦書房)の書評

- 「CareTEX福岡‘24」で講演をしました

- 共同通信 の『福祉社会学の思考』書評

- 中日新聞にコメントが掲載されました(東京新聞、北陸中日新聞にも)

- ジャカランダの花

- 図書館奇譚

- 【CareTEX福岡’24】の専門セミナーに登壇します

- 『ボランティアと有償ボランティア』が入試問題に出題されました

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が新聞で書評されました

- 長湯温泉(その2)

- ラムネ温泉(大分県竹田市・長湯温泉)

- CareTEX福岡’24 (マリンメッセ福岡)専門セミナーで講演します

- ジブリ温泉(その2)岩手県花巻温泉

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- ジブリ温泉(その1)──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

- 立命館大学・加藤周一文庫のこと

- 加藤周一の小さな机

- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」

- 私の原点──加藤周一その2

- 私の原点──加藤周一

- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード

- 名古屋のジブリパークに行きました

- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました

- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します

- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと

- マンガ版「君たちはどう生きるか」

- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集

- 「君たちはどう生きるか」という問い

- 「君たちはどう生きるか」もうすぐフランスでも公開だそうです

- 戦争の時代に宮崎アニメを読む

- プラネタリウムで「銀河鉄道の夜」体験

- 12月に愛知県名古屋市でセミナー講師をつとめます

- 中村学園大学で「社会福祉とボランティア」の授業をします

- 「記者ありき─六鼓・菊竹淳」を観ました

- 西日本新聞で『福祉の起原』が紹介されました

- 社会学、出会い直しの会

- 『福祉社会学研究』に私の著書『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』の書評が掲載

- 『共生社会学』Vol.12──退任記念号

- 市民協ミーティング2023 in 佐賀

- 8月、市民協が佐賀・熊本・鹿児島でフォーラム・キャラバン

- 「鈴木敏夫とジブリ展」に行きました

- 『福祉社会学研究』№20 での書評

- 京都の同志社大学で「福祉社会学会」設立20周年シンポジウム

- 大阪ボランティア協会の早瀬昇さんが『ボランティアと有償ボランティア』を書評して下さいました

- 『放送レポート』最新号で『福祉の起原』が紹介されています

- ブックトーク後のサイン会

- 新著『福祉の起原』のブックトーク

- 不思議なシンクロ──「鈴木敏夫とジブリ展」がスタート

- 『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生 トークセッション

- 『社会学評論』最新号に『ボランティアと有償ボランティア』の書評が掲載

- シンポジウム「見田宗介/真木悠介を継承する」

- UCLAのスティーブン・ウォーレス教授の逝去

- 超高齢社会に社会学からの解

- 九州大学からの海外発信

- 九州大学での最終講義を行いました(2023年2月6日)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。

- 研究の国際発信──『超高齢社会の乗り越え方』

- 最終講義日程(九州大学広報室)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)のカバーが決まりました

- 新年のご挨拶

- 見田宗介先生を偲ぶ会

- 戦争の乗り越えは可能か(西日本新聞・随筆喫茶)

- 「戦争の乗り越えは可能か」─「千と千尋の神隠し」から考える

- 佐藤忠男さんを偲んで(シネラ)

- 大阪・中之島の「大阪図書館」

- 北九州市立美術館の「祈り・藤原新也」

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』─香川県丸亀市でお話しをします

- 「コロナ禍のもとでのボランティアやNPO法人の活動の実態と課題──オンラインによる社会調査実習の試み」

- 「森田かずよ 世界に一つだけ、私の身体」を観ました

- 「伊豆の踊子」(1974)と「四季・奈津子」(1980)

- 名画座の打率

- 暗い眼をした女優─ミシェール・モルガン

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』

アーカイブ

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 482873総閲覧数:

- 56今日の閲覧数:

- 409昨日の閲覧数:

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 小林秀雄の「山の上の家」

- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- 九州大学社会学・安立ゼミの懇親会

- タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画

- 周防大島の上空

- 小津安二郎の世界-「東京物語」の尾道を歩く

- 柳川・地域づくり協力隊の阿部さん

- 著書・論文・報告書など

- 唐津小旅行

- 首里のあひる

- 信濃追分で、堀辰雄と加藤周一を歩く

- 2015年 「はかた夢松原の会」の「水と緑とまちづくり報告会」

- ベンツ6

- コレージュ・ド・フランス前のミシェル・フーコー広場

- 博多・灯明ウォッチングが始まります

- 今週の一押しポッドキャスト

カテゴリー

- トップ (1,659)