JTW留学生のジョイス・ウォンさん、香港のテレビ局で活躍中

3年ほど前、交換留学生として香港から九州大学にやってきて、私のところで「日本のワイドショーと香港のワイドショーとの比較研究」というテーマで、フィールドワークや研究をしていったJTW留学生のジョイス・ウォンさんからメールがあり、香港のテレビ局でアナウンサーとして活躍中だそうです。

以下、そのメール

「私大学卒業してずっとテレビ局でアナウンサーとして働いてます。

最初は簡単なニュース報道してばかりですけど、最近、株価情報番組も挑戦してみました。

毎日マーケットや個別株の動向をみて、分析速報をたくさん作って、視聴者に伝えてます。

気楽な仕事ではないけど、充実して幸せだと思います。

All the best,

Joyce」

以下は、彼女の出演番組です。

王載儀 2012年5月23日 1330午間新聞

http://www.youtube.com/watch?v=51PjvvPY-_M&feature=youtu.be

バリ島から一年、巨大マンタとの遭遇

バリ島から一年、巨大マンタとの遭遇

昨年の10月には、アジア太平洋アクティブ・エイジング会議で、インドネシア・バリ島にいました。会議の最中、震度6の地震があり、ホテルの天井からぱらぱらと破片が落ちてきたのを覚えています。会議はパニックに陥り、みんなホテル外に避難しました。ちょうどオックスフォード大学の先生が興味深い報告をしていたところだったのですが・・・おかげで話の内容はすっとんでしまいました。

さて、会議の休日に、スノーケリング・ツアーに参加してみました。これはダイビングのコースに、同船させてもらって、ダイバーたちが潜る海をスノーケリングするツアーでしたが、通常のスノーケリングと異なり、けっこう深い海をスノーケリングするのでした。また、バリ島ではなく、ちかくの「ヌサ・ペニダ」(ヌサは島の意味です)まで高速艇で突っ走って、そこからダイブインするのでした。小さな高速艇は波に揺られて、初心者たちは船酔いしていました。ついた先のダイビングポイントで、先行していたダイバーたちが「いるぞ」というのでみんな一気に海に入ったのですが、いました。巨大なマンタがたくさんいました。なかには、ダイバーには有名な、ブラック・マンタもいました。しかも、近くまで寄ってきます。すごい。しかし、寒い。赤道直下の海なのですが、海底深くからわき上がってくる深海流が、マンタのえさとなるプランクトンを発生させるのだそうで、マンタが集まるのは、こうした深くから水がわきあがってくるような、したがって、冷たい海なのでした。5分に入っていられないような冷たさ(それでも20度くらいでしょうか)なので、短時間、マンタと遭遇できただけでした。船にあがると、みんなぶるぶると震えていました。(ダイバーに聞くと、同じく人気のマンボウも9月にくるそうですが、やはり深くて寒い海にでるそうです)

巨大ストーム

巨大ストーム

アメリカには百年に一度というような巨大ストームが襲来していて、大統領選挙直前でニューヨーク証券取引所が閉鎖とか、大混乱を引き起こしています。BSニュースをみると、アメリカだけでなくヨーロッパで異常気象が続いているようですね。今回のハリケーン・サンディの報道では、7年前にルイジアナをおそった「巨大ハリケーン・カトリーナ」のことが比較されています。7年前、カトリーナが襲来したとき、私は、ちょうどアメリカに暮らしていたのですよ。ボストンでしたから、そんなに直接の影響はなかったのですが、ちょうどハリケーンがルイジアナを襲った時、レンタカーをしてボストンから北上し、メイン州を旅していました。メイン州のアカディア国立公園でみた、風景がこれです。はるか遠く、北のカナダ国境に近いメイン州でも、ハリケーンの影響があったのでしょうか。

沈思黙考が必要だ

◆沈思黙考とメインテーマ

学生たちが、社会調査実習で、インタビューに出かけるので、どう準備したら良いか、どんな質問をしたら良いか、と尋ねてきた。

どういうことを聞いたら良いか、それをじっくりと「沈思黙考」しようよと、と答えた。

社会調査実習は、いわば「社会」に出かけて、「社会」の中で人に出会って、「社会」に関する様々な問題や課題を、手探りしながら「発見」していく実習だ。事前に、いろいろ不安になって、準備したい気持ちは、分かる。

でも、今回のインタビューは、日程が決まったのが直前で、ほとんど時間的な余裕がない。

だったら、いまから、本を調べて読んで・・・としている時間的余裕はない。

こういうときこそ、沈思黙考、だ。

ふだん、われわれは、忙しく、じっとだまって考えることが少ない。

でも、どうしたら良いか分からない時、重要な案件がせまっていて、自分の考えを作らなければならないとき、大切なことが何なのか分からなくなってきた時こそ、「沈思黙考」が必要なのだ。

学生を見ていると(学生でなくてもそうだが)、みんな忙しさを口実に、自分で考えるという苦しい作業を、逃げてしまいがちだ(自戒を込めて、こう言う)。忙しい時は、じつは、楽なのである。やるべきことが明確で、時間は足りないが、何をしたら良いかで思い迷うことはない。ただ目前の作業をすれば良いのだから、ほんとうは、たいへんではない。

ところが、やるべきことが不明確な場合、でも何かしなければならない時、これこそ大変なのである。何をすべきか、じっくりと「自分で考えなければならない」。そして「その結果は、自分で引き受けなければならない」。これは、じつは、困難な作業なんだ。

今回の、インタビューをする、ということは決まったけれど、何を聞いたら良いか分からない、という状況が、まさに、それだ。

そういう時に、人は、誰かに「どうしたら良いでしょうか」と頼ってしまう。誰かが「こういうことを、こういうふうに、聞いたら良いよ」と答えてくれることを期待してしまう。でも、こんな風に「教えてもらう」ことから、いつかは脱却しなければならない。社会調査実習は、そういう、またとない機会なのだ。

そのためにも、沈思黙考から始めることが、大切だ。

「聞く」まえに、まず、考えること。「調べる」まえに考えてみること。

しかし気をつけよう、1分で考えつくことは、1分で消え去るような「思いつき」かもしれない。

でも、1時間考えたこと、1週間考え続けたことは、そうかんたんに消え去るような思いつきではないはずだ。

一ヶ月や何年も、考えてきたこと、それは、自分の本当の問題関心ではないだろうか。

自分の本当のテーマ、自分の深いところからわき起こる関心、そうかんたんには消え去らないような、思いつきとは違った、人生に関わるようなテーマ・・・ちょっと大袈裟になってしまうが、大切なこと、後まで残ることって、そういうことなんだと思う。

いっときの思いつき、一時のひらめき、たんなる関心、ではだめです。持ちません。耕すことも、深めることも、熟成させることもできません。

だからこそ、時々、沈思黙考が必要なのです。

でも、やってみなさい。

沈思黙考、じつに難しいことなのだ。

かんたんなものじゃない。

たったの5分でも、無念無想、自分にとっての根本的なメインテーマとはなにか、考え続けられるだろうか。

やってみてほしい。

異次元空間への入り口──伏見稲荷

異次元空間への入り口

京都・伏見稲荷神社に行った。ここは外人さんにも大人気の異次元スポット。たしかに、奥千本という奉納鳥居の郡立はちょっとみものだ(千本どころか万本あるという)。みんなふらふらと吸い込まれるようにこの異次元空間をくぐってゆく。赤というよりオレンジ色であって、やはり非日常的な色彩だ。そこを支配しているのは狐さんであって人間ではない。しかも急な坂を上るようにして万以上もあるというオレンジ色の鳥居をくぐっていく。これは脱日常へむけた、自己をむなしゅうしていく修行でもあるのか・・・そんなことはないか。稲荷は異次元空間へ入っていく門なんだが、たどり着いた先は、商売繁盛・入試合格といったこれはまたきわめてというか、あまりに現世的なナマの利益願望なんだから。修行を通じて現世を超越するのでなく、かえってどぎついまでの現世利益にまみれた自分を発見する。これもまた、修行、なのかな。

京都での超高齢社会シンポジウム

京都での超高齢社会シンポジウム

京都女子大学で開催された「近未来・超高齢化する都市部の生活セーフティネット」に参加してきました。当日は、京都女子大学学生だけでなく、地域の人たち、京都市役所の方々、そして京都市長の門川大作さんまで聞きにきていただきました。北九州市立大学の楢原先生が綿密な公営住宅のフィールドワーク結果をもとに、地域の自治会の重要さを論じられ、京都女子大学の山田先生が地域のひきこもり高齢者へのねばりづよい働きかけの実践を報告されました。私は、高齢社会を危機と考えすぎ「上から目線で将来を憂う」モードに染まりがちになりがちなことの問題点を指摘し、これまでの地域の自治会組織だけでなく、女性・若者なども参加できるNPOや、市民団体など、単層でない「重層的な地域のつながり」こそが超高齢社会を支える鍵になるのではないかと論じました。シンポジウムの後、京都市長も議論に加わっていただき、たいへん有意義なシンポジウムになったと思います。

九州大学 ホームカミングデー&アラムナイフェス

九州大学 ホームカミングデー&アラムナイフェス

”分野と世代を超えた、九大人のつどい”

当日のご参加も歓迎いたしますので、

在学生・卒業生・教員・地域の皆様お気軽に遊びにきてください!

本年は、九州大学が卒業生・

ミングデーと昨年発足し、全学を対象とした卒業生・修了生、

在学生の親睦、

の九大アラムナイフェスを合同開催し、相互の連携を深め、

大学の発展に寄与することを目指します。

・日 時:平成24年10月20日(土) 10:30~16:00

・場 所:箱崎キャンパス (福岡市東区箱崎6-10-1)

・対 象:卒業生、在学生、教職員、一般市民

・参加費:500円(会場環境整理・交歓会参加費)

・詳細はこちら

◇ホームカミングデーホームページ

http://www.kyushu-u.ac.jp/

◇Facebook(「九大アラムナイ:九州大学福岡同窓会」

http://www.facebook.com/

梅棹忠夫の『知的生産の技術』

梅棹忠夫の『知的生産の技術』

とうとうこういう時代になったのだ。

きょう、社会調査実習に関する授業の中で、私にとってはサプライズがあった。

梅棹忠夫の『知的生産の技術』(岩波新書)の紹介をしたら、誰ひとり、読んだことのある学生がいなかった。大学院生のティーチング・アシスタントですら、読んだことも聞いたこともないという。

があーん。そういう時代になったのかなぁ。そういえば、村上春樹も、みんな、読んだことがないと言っていたし。

でもなぁ、35年くらい前、私が高校生だった頃は、みんな高校生で、この本は読んでいたぞ・・・てなことを言っても、まったくの「おじさん言説」になってしまう今日このごろ、秋の夕暮れであった。

さて、この流れは、どこまでいくのか。

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 396216総訪問者数:

- 17今日の訪問者数:

- 33昨日の訪問者数:

最近の記事

- 唐津小旅行

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 福岡の「第二宅老所よりあい」

- 『福祉社会学の思考』(弦書房)の書評

- 「CareTEX福岡‘24」で講演をしました

- 共同通信 の『福祉社会学の思考』書評

- 中日新聞にコメントが掲載されました(東京新聞、北陸中日新聞にも)

- ジャカランダの花

- 図書館奇譚

- 【CareTEX福岡’24】の専門セミナーに登壇します

- 『ボランティアと有償ボランティア』が入試問題に出題されました

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が新聞で書評されました

- 長湯温泉(その2)

- ラムネ温泉(大分県竹田市・長湯温泉)

- CareTEX福岡’24 (マリンメッセ福岡)専門セミナーで講演します

- ジブリ温泉(その2)岩手県花巻温泉

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- ジブリ温泉(その1)──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

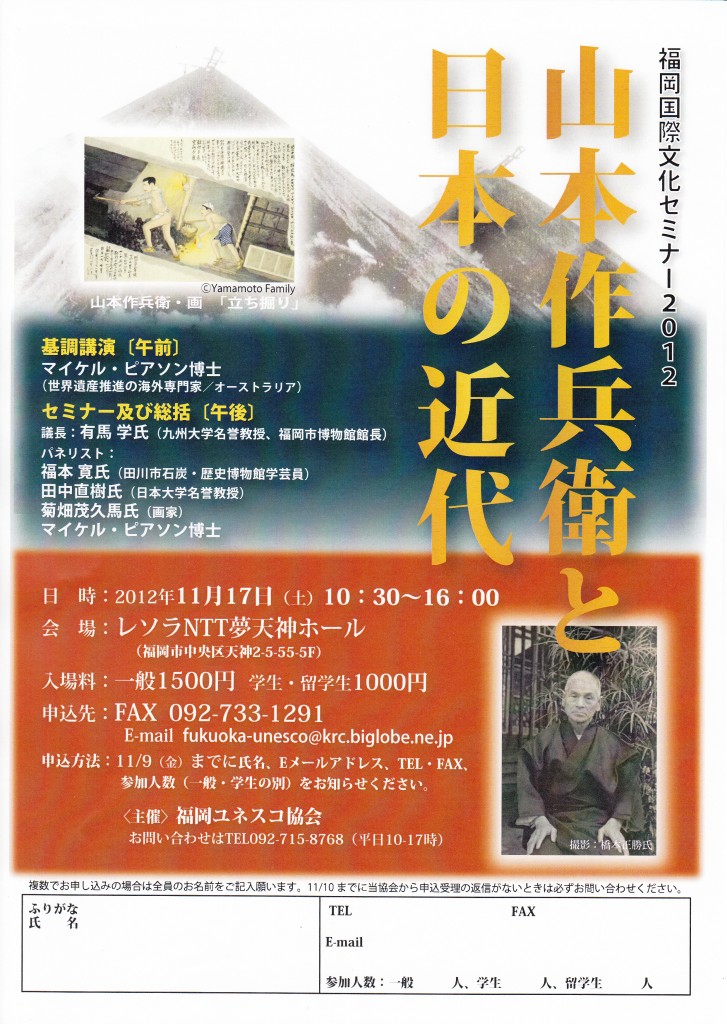

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

- 立命館大学・加藤周一文庫のこと

- 加藤周一の小さな机

- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」

- 私の原点──加藤周一その2

- 私の原点──加藤周一

- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード

- 名古屋のジブリパークに行きました

- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました

- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します

- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと

- マンガ版「君たちはどう生きるか」

- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集

- 「君たちはどう生きるか」という問い

- 「君たちはどう生きるか」もうすぐフランスでも公開だそうです

- 戦争の時代に宮崎アニメを読む

- プラネタリウムで「銀河鉄道の夜」体験

- 12月に愛知県名古屋市でセミナー講師をつとめます

- 中村学園大学で「社会福祉とボランティア」の授業をします

- 「記者ありき─六鼓・菊竹淳」を観ました

- 西日本新聞で『福祉の起原』が紹介されました

- 社会学、出会い直しの会

- 『福祉社会学研究』に私の著書『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』の書評が掲載

- 『共生社会学』Vol.12──退任記念号

- 市民協ミーティング2023 in 佐賀

- 8月、市民協が佐賀・熊本・鹿児島でフォーラム・キャラバン

- 「鈴木敏夫とジブリ展」に行きました

- 『福祉社会学研究』№20 での書評

- 京都の同志社大学で「福祉社会学会」設立20周年シンポジウム

- 大阪ボランティア協会の早瀬昇さんが『ボランティアと有償ボランティア』を書評して下さいました

- 『放送レポート』最新号で『福祉の起原』が紹介されています

- ブックトーク後のサイン会

- 新著『福祉の起原』のブックトーク

- 不思議なシンクロ──「鈴木敏夫とジブリ展」がスタート

- 『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生 トークセッション

- 『社会学評論』最新号に『ボランティアと有償ボランティア』の書評が掲載

- シンポジウム「見田宗介/真木悠介を継承する」

- UCLAのスティーブン・ウォーレス教授の逝去

- 超高齢社会に社会学からの解

- 九州大学からの海外発信

- 九州大学での最終講義を行いました(2023年2月6日)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。

- 研究の国際発信──『超高齢社会の乗り越え方』

- 最終講義日程(九州大学広報室)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)のカバーが決まりました

- 新年のご挨拶

- 見田宗介先生を偲ぶ会

- 戦争の乗り越えは可能か(西日本新聞・随筆喫茶)

- 「戦争の乗り越えは可能か」─「千と千尋の神隠し」から考える

- 佐藤忠男さんを偲んで(シネラ)

- 大阪・中之島の「大阪図書館」

- 北九州市立美術館の「祈り・藤原新也」

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』─香川県丸亀市でお話しをします

- 「コロナ禍のもとでのボランティアやNPO法人の活動の実態と課題──オンラインによる社会調査実習の試み」

- 「森田かずよ 世界に一つだけ、私の身体」を観ました

- 「伊豆の踊子」(1974)と「四季・奈津子」(1980)

- 名画座の打率

- 暗い眼をした女優─ミシェール・モルガン

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』

アーカイブ

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 482937総閲覧数:

- 120今日の閲覧数:

- 409昨日の閲覧数:

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- 周防大島の上空

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- 小津安二郎の世界-「東京物語」の尾道を歩く

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 小林秀雄の「山の上の家」

- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- 九州大学社会学・安立ゼミの懇親会

- タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画

- 柳川・地域づくり協力隊の阿部さん

- 著書・論文・報告書など

- 唐津小旅行

- 首里のあひる

- 信濃追分で、堀辰雄と加藤周一を歩く

- 2015年 「はかた夢松原の会」の「水と緑とまちづくり報告会」

- ベンツ6

- 駿台時代を思い出す(2)─日本史の金本正之先生

- コレージュ・ド・フランス前のミシェル・フーコー広場

- 博多・灯明ウォッチングが始まります

カテゴリー

- トップ (1,659)