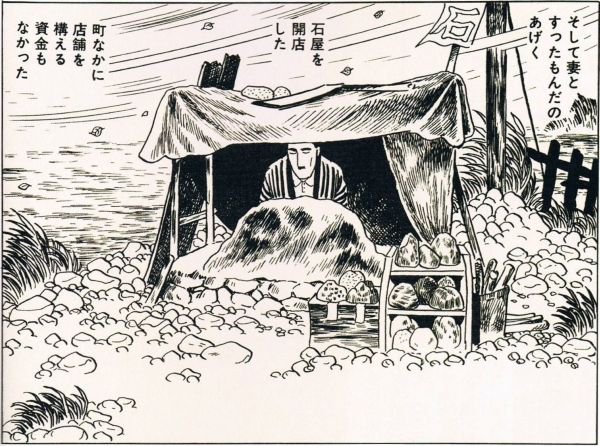

つげ義春という漫画家がいる(いた)。寡作で貧乏、孤立して鬱屈した精神世界を描いたり、田舎の温泉の最底辺にいる人たちを描いたり、とにかく不思議な人だ。今の若い人からすると、何なんだ、この真っ暗なマンガは、ということだろう。ひどく暗い、ひどくマイナー、おまけに不条理、とも評される。しかし、だからこそ、コアで熱烈なファンも多いようなのだ。この映画、そういうつげ義春ファンが大挙して出演している。つげ義春本人や奥さん(藤原マキ)が出てくるのも見所だが、井上陽水、原田芳雄、神代辰巳、井上陽水、蛭子能収、周防正行、鈴木清順……等など盛大に出てくる。友情出演した人たちにとって、自分はこういうマイナーな世界に共振する人であると自覚することが、密かな楽しみなのだろう。マニアの間の目配せみたいなものか。

さて、映画のほうは、もうちょっとかなぁ。仕事はしたくない、でも家族を食べさせなくてはならない、そこで河原で石をひろって河原の掘っ立て小屋で売ろう、という常人にはちょっと発想できない方法で生活しようとする「無能の人」の淡々とした孤絶感が原作の魅力のひとつだが、そのあたりの不気味さや不思議さが、この映画では、ホームドラマの中にはめ込まれて薄まっているように思える。でも、それも仕方ないことだろう。映画は、あくまで見物としてドラマとして成立しなければならないのだから。

つげ義春の絵は、内面世界の暗さ、不気味さ、不条理さへとどんどん導かれていくところに特質がある。映画で描けるのは、こうした不気味さではなくて、無能の人たちの、外面上は淡々としている、不思議なおかしさ、だったのだから。

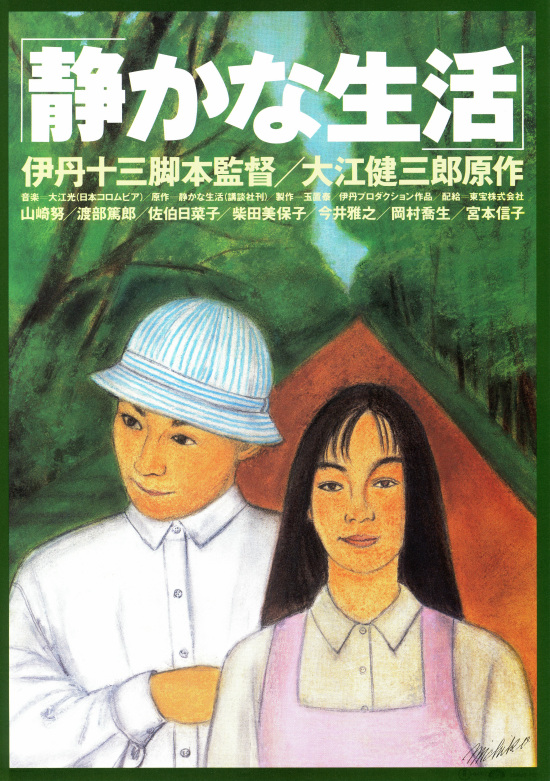

伊丹十三「静かな生活」(1995)を観る

大江健三郎原作の障害をもった子どもの話、福祉とボランティアの話かな等と思って観ると、とんでもないのである。予想は大きく裏切られる。

これは「静かな生活」というタイトルとは対極の「静かであることを侵犯された生活」だ。むしろ「邪悪なものに満ちている世界」を描こうとしているのだ。静かであろうと願う二人が、侵入され、暴力的におかされていく世界こそ、描こうとしている。成功しているかどうかはべつとして。

前半は、障害をもつイーヨーと不思議な妹まーちゃんの静かな生活そのもの。脳に障害をもったイーヨーを抱えて大変だ、というのではなく、むしろ、障害があるけれど音楽に才能をもつイーヨーを深く理解する妹のまーちゃんというのではなく、ユニークな世界を描いていて成功している。なるほど、こういう受け入れ方があるのだ。

ところが後半は、この静かな世界の中に、ボランティアの外見をもってちん入してくる者たちが描かれる。家の門に水のボトルを置いていく宗教がかかった人たち。イーヨーに水泳を教えるボランティアを装いながら暴力的に乱入してくる「アライ」なる怪人物。まさに健康な身体に狂気がやどる恐ろしさを描いて秀逸。後半全体が、邪悪な意図にみちたこの世界のゆがみが、ゆがみを超えて暴力に拡大して静かな世界を破壊していくさまが描かれる。常に死と破壊とを意識していた伊丹十三の潜在意識の現れだとも言いうるのだろうか。

近刊書の紹介:野崎歓編著『フランス文学を旅する60章』(明石書店)

フランス文学者野崎歓さんの編著で、フランス文学を旅する60のエピソードが紹介されています。じつに楽しい本です(ちょっと専門的なところもありますが)。じつは私の撮影した写真も小さいですがカバー裏にカラーで使われています。パリ大学のすぐ近くにあるレストラン「メディテラネ」の店内写真です。ここはジャン・コクトーとジャン・ジュネのゆかりのレストランだそうです。ジャン・ルイ・バロー劇団などが活躍した「オデオン座」前の広場に面しています。カルチェ・ラタンの中心部ですね。

このレストラン、数年前に、パリ大学に滞在していたおりに野崎歓さんに紹介されて行きました。その時に撮影した写真が今回、表紙裏と、ジャン・ジュネの章に使われています。ここは地中海料理の店。値段は高くなくリーゾナブルなうえ、内装がじつにすばらしい。本物かどうか分かりませんがジャン・コクトーが描いたのではないかと思わせるみごとな絵が壁一面に描かれているのです。夏のランチにいったせいでしょうか、客はすべて店外のテラスか、もしくは店内でも窓際に席をとるのでした。日本人にとって、パリジャンのこのテラス好きは不思議なものです。だってこのレストラン、みごとな店内こそ味わうべきなのですから。広い店内の夢のように美しい空間を、われわれだけで占有できたのは、すばらしい経験でした。トイレが2階にあり、その階段ぞいには、この店に来店したセレブたちの写真が飾ってありました。退位した英国王エドワード8世とシンプソン夫人、ジャン・マレーやコクトー、シャーロット・ランプリング、チャールズ・チャプリンなど。ミシュランの星があるわけでないし、有名な高級店でもないですが、じつにパリのレストランだと感じさせるものがあります。ちなみに9ユーロのグラスワインは、わざわざ新しいボトルを抜いて注いでくれました。香り高い赤とすっきりした白のシャブリ。これも堪能できました。

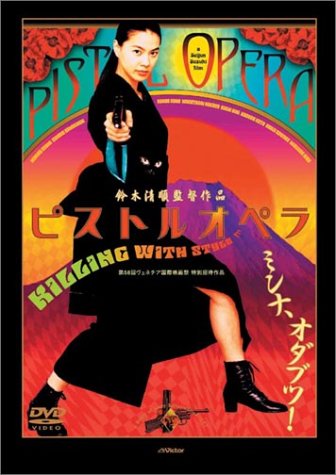

鈴木清順「ピストルオペラ」を観る

樹木希林さん追悼という棚に、意外なことに鈴木清順の「ピストルオペラ」(2001)のDVDが並べられていた。さっそく借りてきて観ると、たしかに、江角マキコと山口小夜子の映画なのだが、2001年当時にはまだ10歳だった韓英恵(「菊とギロチン」の十勝川)とともに樹木希林も出演していたのだ。

さて鈴木清順にとっては遺作となる「オペレッタ狸御殿」のひとつ前の作品がこれなのだ。清順オペラからオペレッタへ。しかしオペラやオペレッタとは清順にとって何か、洋風の歌舞伎のことだろう。初期から清順の映画は「歌舞伎じたて」をひとつの特徴にしていた。その極みが「陽炎座」である。もうひとつが「ピストル」で、これも任侠やノワール映画(白黒時代のギャング映画)からキャリアを始めた鈴木清順の一貫したテーマだった。おまけに主人公が男を超える女、男を操る女以上の女というスーパーヒロイン、つまり「ピストルオペラ」は鈴木清順の特徴の集約された映画なのだ。

この映画は「殺しの烙印」の続編として構想されたという。なるほど「殺しの烙印」とはすべてが裏返っている。殺し屋ナンバーワンをめぐる物語というところは共通だが、そのほかはすべて逆転している。殺し屋もエージェントも中心はかっこいい女性である。男の影はきわめて薄い。はっきりいって殺しの世界でも徹底して男の影が薄いところに特徴がある。これを観ると村上春樹の「1Q84」を想い出すだろう。男以上の殺人者「青豆」。あのイメージを先取りしているのである。

主人公の江角マキコは、これがピークの作品だったのではないか。その後、いろいろあって、メディアからは消えてしまった。しかしこの映画をみると、それは惜しい。この映画は江角マキコ、山口小夜子、韓英恵という3人の女性によって組み立てられているノワール歌舞伎なのである。ノワール(白黒)だけど極彩色、オペラだけど歌舞伎、女だけど男(女らしい役はあまりない)、すべてを反転させて面白がる趣向、これまた清順の歌舞伎趣味なんだろう。

で、この映画、傑作とは言えないが、意外に成功している。一般的な評価はあまり高くないようだが面白い。メーキングを見ると、スタッフも口を揃えて「監督は何を考えているか分からない」と言っている。だからこそ成功したのだ。分かりやすいストーリーを脱臼させて、山口小夜子も言うように「まるで写真を並べたような」、つながりの切断されたシークエンス。これは、歌舞伎役者を見せる映画なのだ。男が女を演じる歌舞伎でなく、女が男を演じるオペラ歌舞伎。リアルであることをあざ笑うかのような美術や背景。派手なアクションと桜吹雪。思いっきり歌舞伎オペラで遊んだ様子だ。ああこれが鈴木清順であり、こういうことをずっとやってきた人なんだなぁと納得する。

(平幹二朗がこの作品と遺作となった「オペレッタ狸御殿」に出演しているのだが、この役を原田芳雄がやったら、みごとにフィニッシュしたろうに、惜しいことである。)

瀬々敬久「菊とギロチン」を観る

「菊とギロチン」─夢以上の夢、そして、現実以下の現実

「頭でっかち」なアナーキスト革命家たちと「体でっかち」の女相撲力士たちの奇妙な連帯が時代の閉塞状況の中で「革命」の可能性。

この両極端の意外な連帯が奇跡的に成就する(したかに見える)夢のような軽快な楽しさに満ちた前半部と、革命や連帯の夢が「現実」に翻弄されて崩れ去っていく過程をリアル以上にリアルに描いたしんどい後半部。観ることの楽しさと、見続けることが拷問のようになる後半との落差がすごい。

前半は、「ギロチン社」と女相撲という「現実」に存在した両極端の邂逅を、構想30年という監督の着想がみごとに展開していって、なるほどこういう連帯がありえたか、という空想上の驚きと楽しさに満ちて成功している。ところが一転して後半は30年間考え続けた結果が、何でこういう終わり方になるのか、という釈然としない結末になる。なぜ、こういう終わり方になってしまうのか。そこを考えたい。

そもそも、この映画の急所は、どこだろうか。

女力士・十勝川が、その朝鮮人という出自のため農民や在郷軍人から理不尽なリンチを受ける場面だろう。助けにいったアナーキスト革命家と女相撲力士十勝川と農民・在郷軍人との鋭く対立する三角形があらわれ、戦いがあって、そしてすわ殺人かという寸前で農民の側から奇妙な共感が出現する。すると3者の奇跡的な連帯が、一瞬成立したかに見える。ここが前半と後半を分ける分岐点なのだ。

問題はここからだ。「ギロチン社」のメンバーと「女相撲力士」と「農民・在郷軍人」との三者の「連帯」が、一時的な感情的な連帯に終わるのか、それとも実のあるリアルな連帯に変わるかどうか。そこがこの物語の前後を分岐させる分かれ道で、もっとも重要な場面だ。異なる属性や階級間の連帯が可能か、という社会学的な課題といってもいい。

ところが、この重大な問いにたいして、この映画は答えない。アナーキスト革命家と女相撲力士十勝川は船で外部に逃れ、「農民・在郷軍人」たちは警察に連行されていく。このシークエンスからは、三者の奇跡的な融合と連帯が、あっけなく崩れ、夢が再び虚構の言葉の上だけのものに帰していった……というストーリー展開になったことが読みとれる。

なんでこうなるのだろう。わざわざ虚実入り交じった「映画」として撮影されながら、どうして後半部にやりきれない「現実」をこれでもかというほど偽悪的に映し出すのだろうか。前半の夢の世界と、後半の現実の世界とを、対比したつもりなのだろうか。

しかしこれは「現実」ではないだろう。むしろ「現実以下の現実」を描き出したのだ。前半部では、夢というか「夢以上の夢」を描きだしながら、後半部では「現実以下の現実」を描き出す。この対比が生み出す効果は大きい。しかし見終わったあと、とても陰惨な、やるせない疑問だけが残る。このように夢を持ち上げておいて、落として破壊するような映画に、いったいどんな「意図」があるのだろうか、と。意図せざる意図、なのか。それともたんなる失敗なのか。30年もかけたというからにはたんなる失敗ではない。考え抜いたあげくの夢の放棄、そして「現実以下の現実」の描写に新たな何かを賭けたのか。成功なのに失敗という、何か逆説的な思いをいだかせる問題作である。

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 396214総訪問者数:

- 15今日の訪問者数:

- 33昨日の訪問者数:

最近の記事

- 唐津小旅行

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 福岡の「第二宅老所よりあい」

- 『福祉社会学の思考』(弦書房)の書評

- 「CareTEX福岡‘24」で講演をしました

- 共同通信 の『福祉社会学の思考』書評

- 中日新聞にコメントが掲載されました(東京新聞、北陸中日新聞にも)

- ジャカランダの花

- 図書館奇譚

- 【CareTEX福岡’24】の専門セミナーに登壇します

- 『ボランティアと有償ボランティア』が入試問題に出題されました

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が新聞で書評されました

- 長湯温泉(その2)

- ラムネ温泉(大分県竹田市・長湯温泉)

- CareTEX福岡’24 (マリンメッセ福岡)専門セミナーで講演します

- ジブリ温泉(その2)岩手県花巻温泉

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- ジブリ温泉(その1)──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

- 立命館大学・加藤周一文庫のこと

- 加藤周一の小さな机

- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」

- 私の原点──加藤周一その2

- 私の原点──加藤周一

- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード

- 名古屋のジブリパークに行きました

- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました

- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します

- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと

- マンガ版「君たちはどう生きるか」

- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集

- 「君たちはどう生きるか」という問い

- 「君たちはどう生きるか」もうすぐフランスでも公開だそうです

- 戦争の時代に宮崎アニメを読む

- プラネタリウムで「銀河鉄道の夜」体験

- 12月に愛知県名古屋市でセミナー講師をつとめます

- 中村学園大学で「社会福祉とボランティア」の授業をします

- 「記者ありき─六鼓・菊竹淳」を観ました

- 西日本新聞で『福祉の起原』が紹介されました

- 社会学、出会い直しの会

- 『福祉社会学研究』に私の著書『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』の書評が掲載

- 『共生社会学』Vol.12──退任記念号

- 市民協ミーティング2023 in 佐賀

- 8月、市民協が佐賀・熊本・鹿児島でフォーラム・キャラバン

- 「鈴木敏夫とジブリ展」に行きました

- 『福祉社会学研究』№20 での書評

- 京都の同志社大学で「福祉社会学会」設立20周年シンポジウム

- 大阪ボランティア協会の早瀬昇さんが『ボランティアと有償ボランティア』を書評して下さいました

- 『放送レポート』最新号で『福祉の起原』が紹介されています

- ブックトーク後のサイン会

- 新著『福祉の起原』のブックトーク

- 不思議なシンクロ──「鈴木敏夫とジブリ展」がスタート

- 『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生 トークセッション

- 『社会学評論』最新号に『ボランティアと有償ボランティア』の書評が掲載

- シンポジウム「見田宗介/真木悠介を継承する」

- UCLAのスティーブン・ウォーレス教授の逝去

- 超高齢社会に社会学からの解

- 九州大学からの海外発信

- 九州大学での最終講義を行いました(2023年2月6日)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。

- 研究の国際発信──『超高齢社会の乗り越え方』

- 最終講義日程(九州大学広報室)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)のカバーが決まりました

- 新年のご挨拶

- 見田宗介先生を偲ぶ会

- 戦争の乗り越えは可能か(西日本新聞・随筆喫茶)

- 「戦争の乗り越えは可能か」─「千と千尋の神隠し」から考える

- 佐藤忠男さんを偲んで(シネラ)

- 大阪・中之島の「大阪図書館」

- 北九州市立美術館の「祈り・藤原新也」

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』─香川県丸亀市でお話しをします

- 「コロナ禍のもとでのボランティアやNPO法人の活動の実態と課題──オンラインによる社会調査実習の試み」

- 「森田かずよ 世界に一つだけ、私の身体」を観ました

- 「伊豆の踊子」(1974)と「四季・奈津子」(1980)

- 名画座の打率

- 暗い眼をした女優─ミシェール・モルガン

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』

アーカイブ

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 482872総閲覧数:

- 55今日の閲覧数:

- 409昨日の閲覧数:

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 小林秀雄の「山の上の家」

- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- 九州大学社会学・安立ゼミの懇親会

- タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画

- 周防大島の上空

- 小津安二郎の世界-「東京物語」の尾道を歩く

- 柳川・地域づくり協力隊の阿部さん

- 著書・論文・報告書など

- 唐津小旅行

- 首里のあひる

- 信濃追分で、堀辰雄と加藤周一を歩く

- 2015年 「はかた夢松原の会」の「水と緑とまちづくり報告会」

- ベンツ6

- コレージュ・ド・フランス前のミシェル・フーコー広場

- 博多・灯明ウォッチングが始まります

- 今週の一押しポッドキャスト

カテゴリー

- トップ (1,659)