2019年は加藤典洋さんが亡くなられた年でもあった。

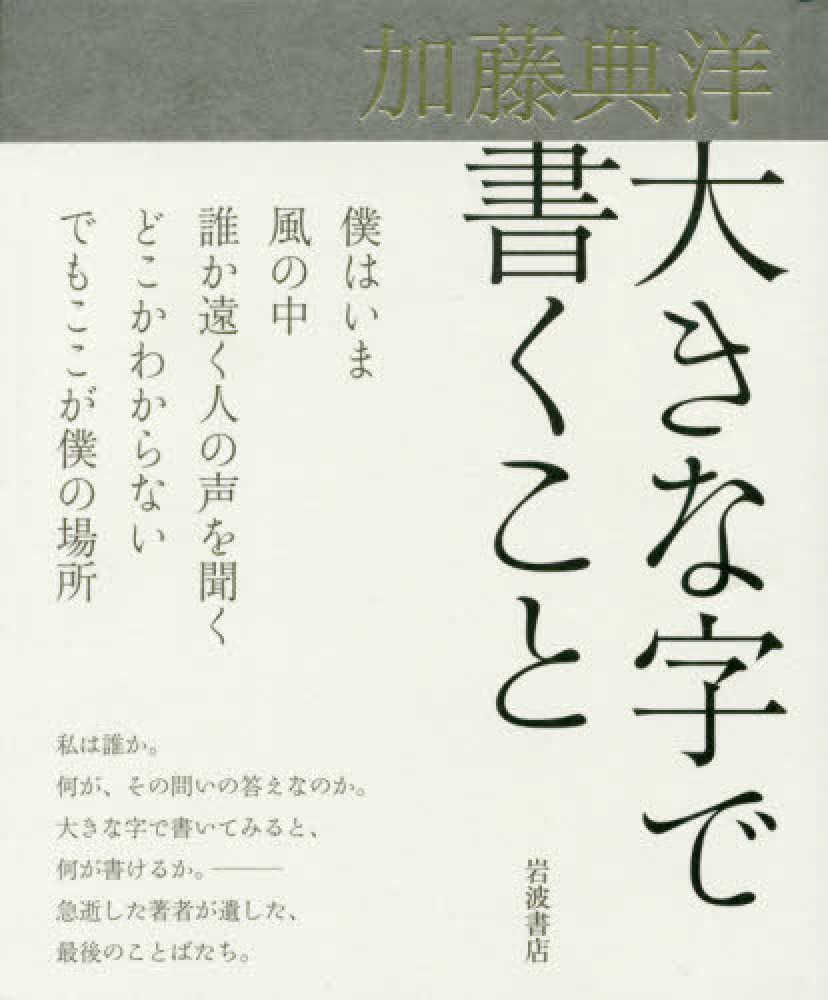

年末に、遺著というか、おそらく最後の本だろう『大きな字で書くこと』(岩波書店)が出たので、それを読んでいる。

これは、なんという本であろうか。潜在的に、自分の死を予感しながら書いていたのではないだろうか。どれも心にしみるエピソードが、短く、印象的に記されている。

加藤典洋さんには、福岡で、一度だけ、ご一緒したことがある。授業に打ち込んで、打ち込みすぎて、片方の耳が聞こえなくなった、ということをさらりと語られていた。

そういえば『言語表現法講義』は、まさに教室での真剣勝負のやりとりだった。その他に、『さようなら、ゴジラたち』も授業でのヒントに使わせてもらっている。ずいぶんと学恩をいただいていたのだ。

50年ぶりの万博記念公園

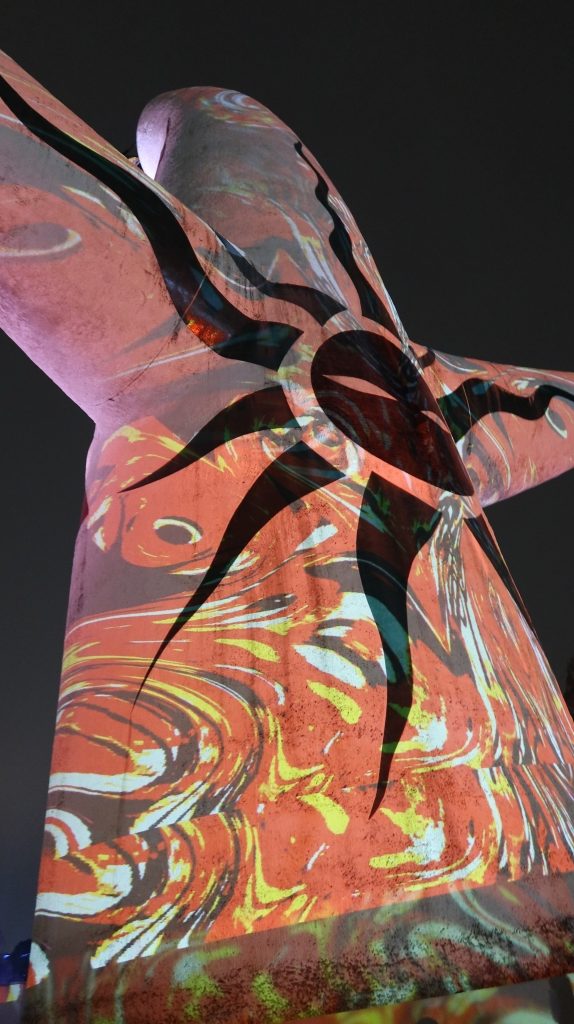

先週、国立民族学博物館の出口正之教授の主催による松原明さん(シーズ・市民活動を支える制度をつくる会創業者)の「伝説の研究会」に参加してきました。その話題は出口さんはじめ、多くの方々の報告があるので、ここではさておき。この会場となった国立民族学博物館は「万博記念公園」の中にあります。そう1970年の大阪万博の開催跡地なのです。私は小学校6年生の時、家族でこの万博に行きました。ですから約50年ぶりの万博会場の再訪です。いきなり「太陽の塔」が見えます。当時はシェードのようなものがあって、これほどすっくと立った太陽の塔は見えなかったはずです。当時、入場するといきなりテンションがあがって、舞い上がって、何を見たのか、よく覚えていません。ひとつだけくっきりと覚えているのは、当時からわがままだった私は、かってにいろいろ動き回ったあげく、迷子になってしまったことです。そして、その迷子と迷子の親を捜すマッチングシステムが、子ども心にも「うまくできてないなぁ」と思ったことです。迷子のほうは、親の名前を伝えて探してもらうのです。親のほうは、子どもの名前を登録します。マッチングできません。で、結局、帰りの新幹線に間に合わず、ようやく会えた父親とふたり、家族は帰ったあと、しょんぼりして居残りで関西に宿泊したことを覚えています(私の当時の実家は群馬県でした)。そして翌日、帰りの駅で「よど号ハイジャック事件」を知ったのでした。

後からみるとペンギンそっくり

こんなに大きかったのか

熊野古道を(ほんの少し)歩く

南方熊楠旧居を訪問しました

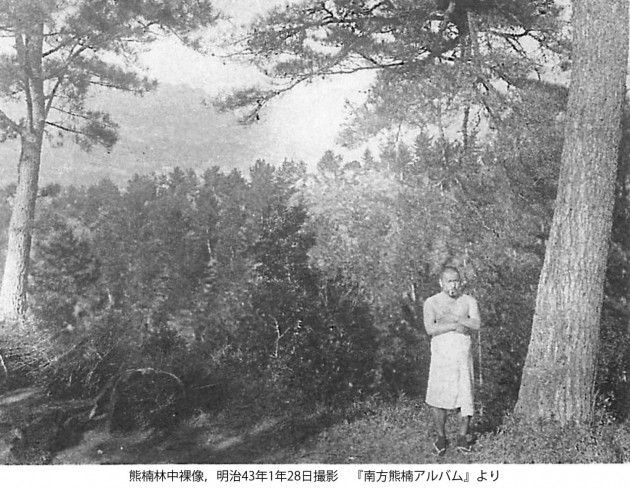

今回「くちくまの」を訪問するにあたって、熊野古道も魅力的だったのですが、それ以上に関心をもっていたのは南方熊楠でした。紀伊田辺に到着後、まっさきに訪れたのも南方熊楠旧居でした。ここは予想以上でした。旧居がほぼそのまま残っているのです。熊楠が、晩年の25年を過ごした家がここだそうです。2000年までは娘の文枝さんが住んでおられたそうですが田辺市に遺贈されたそうです。文枝さんの「熊楠が生活していた当時の姿に戻してほしい」という遺志があり、大正年間の姿に2006年復元・改修されたそうです。

ここは、すごい。ぜひ訪れるべきところです。

(この前日、和歌山市を自転車で巡った時、苦労してようやく「南方熊楠生誕の地」を発見しました。でも駐車場の片隅に胸像がひとつあるだけでした。)

「紀州くちくまの熱中小学校」でお話しをしました

ナウシカと中村哲さんとの共通点

今日から社会学入門で年内の3回ぶんは「ゴジラ」の社会学の話をすることになります。その前ふりとして、今回は、中村哲さんのご逝去のことに関連してお話しをしました。中村哲さんは、現代にあらわれた「ナウシカ」です。

どういうことでしょうか。

中村哲さんが用水路を作っていた場所は、まるで山脈に囲まれた「砂漠の谷」のようなところでした。この砂漠は「風の谷のナウシカ」 の「腐海」のようです。アフガンの人びとに愛されながらも、アフガンの人によって殺されてしまうところは、まるでキリストのようです。

「風の谷のナウシカ」の最後のシーン、ナウシカが王蟲の触手によって生き返るシーン、それはまるでキリストの復活のようです。中村哲さんの思い出は、その死によって、さらにのちのち意味が深まっていくことでしょう。「ゴジラ」が日本社会に何を問いかけているのか、それとも関連するところです。

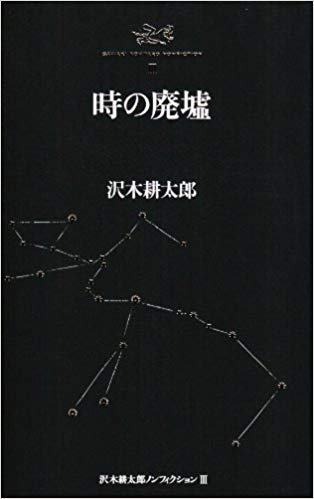

沢木耕太郎の社会調査法講義

紀州くちくまの熱中小学校で、お話しをします。

今度の週末、12月14日には、和歌山の「紀州くちくまの熱中小学校」で『「千と千尋の神隠し」の解読から考える──地域の新しい社会資源──』というお話しをすることになっています。準備中のパワーポイントのスライド、すでに50枚を超えてしまいました。

https://www.necchu-kuchikumano.com/2019/12/07/adachi/

中村哲さんは現代のナウシカです

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 396218総訪問者数:

- 19今日の訪問者数:

- 33昨日の訪問者数:

最近の記事

- 唐津小旅行

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 福岡の「第二宅老所よりあい」

- 『福祉社会学の思考』(弦書房)の書評

- 「CareTEX福岡‘24」で講演をしました

- 共同通信 の『福祉社会学の思考』書評

- 中日新聞にコメントが掲載されました(東京新聞、北陸中日新聞にも)

- ジャカランダの花

- 図書館奇譚

- 【CareTEX福岡’24】の専門セミナーに登壇します

- 『ボランティアと有償ボランティア』が入試問題に出題されました

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が新聞で書評されました

- 長湯温泉(その2)

- ラムネ温泉(大分県竹田市・長湯温泉)

- CareTEX福岡’24 (マリンメッセ福岡)専門セミナーで講演します

- ジブリ温泉(その2)岩手県花巻温泉

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- ジブリ温泉(その1)──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

- 立命館大学・加藤周一文庫のこと

- 加藤周一の小さな机

- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」

- 私の原点──加藤周一その2

- 私の原点──加藤周一

- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード

- 名古屋のジブリパークに行きました

- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました

- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します

- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと

- マンガ版「君たちはどう生きるか」

- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集

- 「君たちはどう生きるか」という問い

- 「君たちはどう生きるか」もうすぐフランスでも公開だそうです

- 戦争の時代に宮崎アニメを読む

- プラネタリウムで「銀河鉄道の夜」体験

- 12月に愛知県名古屋市でセミナー講師をつとめます

- 中村学園大学で「社会福祉とボランティア」の授業をします

- 「記者ありき─六鼓・菊竹淳」を観ました

- 西日本新聞で『福祉の起原』が紹介されました

- 社会学、出会い直しの会

- 『福祉社会学研究』に私の著書『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』の書評が掲載

- 『共生社会学』Vol.12──退任記念号

- 市民協ミーティング2023 in 佐賀

- 8月、市民協が佐賀・熊本・鹿児島でフォーラム・キャラバン

- 「鈴木敏夫とジブリ展」に行きました

- 『福祉社会学研究』№20 での書評

- 京都の同志社大学で「福祉社会学会」設立20周年シンポジウム

- 大阪ボランティア協会の早瀬昇さんが『ボランティアと有償ボランティア』を書評して下さいました

- 『放送レポート』最新号で『福祉の起原』が紹介されています

- ブックトーク後のサイン会

- 新著『福祉の起原』のブックトーク

- 不思議なシンクロ──「鈴木敏夫とジブリ展」がスタート

- 『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生 トークセッション

- 『社会学評論』最新号に『ボランティアと有償ボランティア』の書評が掲載

- シンポジウム「見田宗介/真木悠介を継承する」

- UCLAのスティーブン・ウォーレス教授の逝去

- 超高齢社会に社会学からの解

- 九州大学からの海外発信

- 九州大学での最終講義を行いました(2023年2月6日)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。

- 研究の国際発信──『超高齢社会の乗り越え方』

- 最終講義日程(九州大学広報室)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)のカバーが決まりました

- 新年のご挨拶

- 見田宗介先生を偲ぶ会

- 戦争の乗り越えは可能か(西日本新聞・随筆喫茶)

- 「戦争の乗り越えは可能か」─「千と千尋の神隠し」から考える

- 佐藤忠男さんを偲んで(シネラ)

- 大阪・中之島の「大阪図書館」

- 北九州市立美術館の「祈り・藤原新也」

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』─香川県丸亀市でお話しをします

- 「コロナ禍のもとでのボランティアやNPO法人の活動の実態と課題──オンラインによる社会調査実習の試み」

- 「森田かずよ 世界に一つだけ、私の身体」を観ました

- 「伊豆の踊子」(1974)と「四季・奈津子」(1980)

- 名画座の打率

- 暗い眼をした女優─ミシェール・モルガン

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』

アーカイブ

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 483005総閲覧数:

- 188今日の閲覧数:

- 409昨日の閲覧数:

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- 唐津小旅行

- 周防大島の上空

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- 小津安二郎の世界-「東京物語」の尾道を歩く

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 小林秀雄の「山の上の家」

- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- 九州大学社会学・安立ゼミの懇親会

- タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画

- 「風立ちぬ」と「ノルウェイの森」

- 柳川・地域づくり協力隊の阿部さん

- 著書・論文・報告書など

- 首里のあひる

- 長湯温泉(その2)

- 信濃追分で、堀辰雄と加藤周一を歩く

- 2015年 「はかた夢松原の会」の「水と緑とまちづくり報告会」

- ベンツ6

- 駿台時代を思い出す(2)─日本史の金本正之先生

カテゴリー

- トップ (1,659)