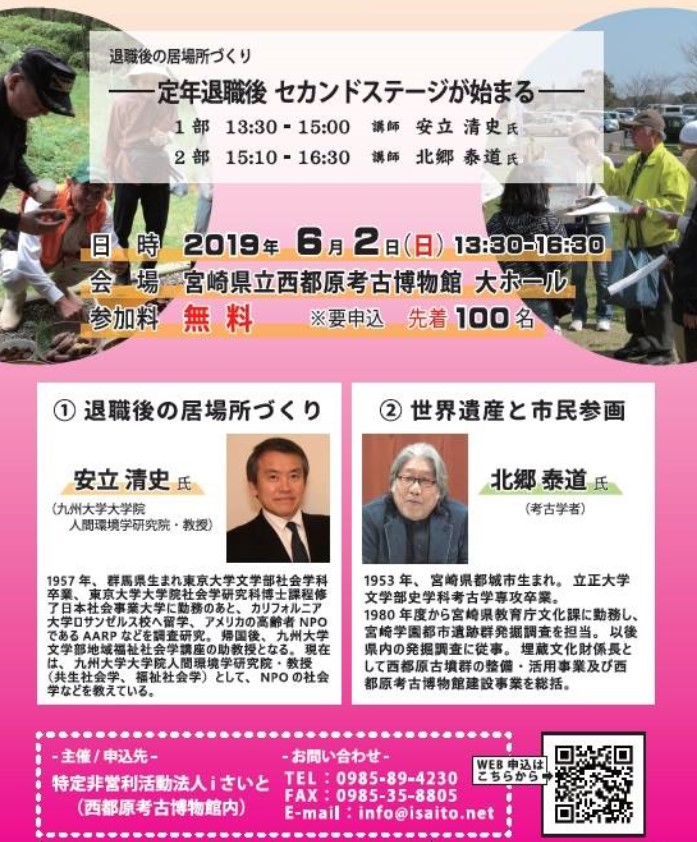

東京大学で「高齢社会の国際比較─アメリカ」の講義を行いました

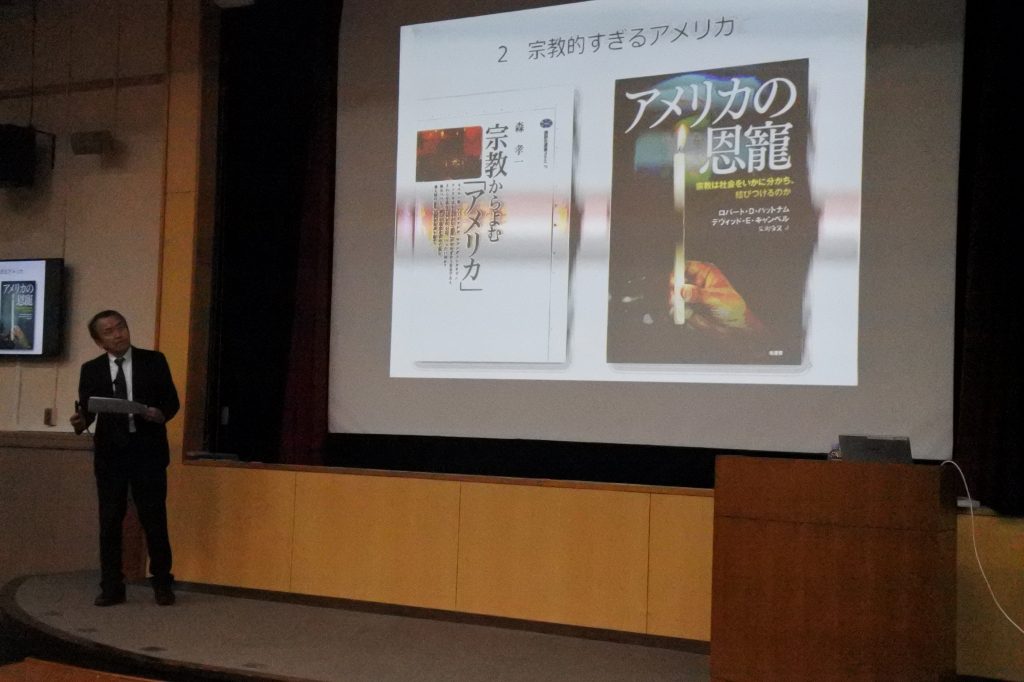

今年も東京大学・本郷キャンパスで「高齢社会総合研究学」の一回分として「高齢社会の国際比較─アメリカの高齢社会」の講義を行いました。今年の教室は法文2号館の1番大教室でした。この大教室は、この3月に仏文の野崎歓さんが最終講義を行った大教室でしたので、感慨深いものがありました。今年の学生さんたちは、社会学の学生のみならず、医療・看護系や工学系の院生さんたちもいたそうです。講義のあとに、活発に質問に来られる学生さんが何人もいて、うれしいことでした。

東京大学での講義の要旨は以下のようなものでした。

・先進国の中でもっとも「宗教的な国家」アメリカ、それなのに/それゆえに?「半福祉国家」「反福祉国家」なのはなぜか

・「高福祉・高負担」の北欧、「低福祉・低負担」の米国。この違いを、エスピン=アンデルセンの「福祉レジーム論」だけでは解き明かせない。

・そこで北欧の「ルター派」と米国の「カルヴァン派」という宗教原理の違いから解き明かそうとする研究が近年数多くでるようになった。

・アメリカで「政府による福祉」が好まれない理由、そのひとつが「カルヴァン派的な信仰」にあるのではないか

・Dパットナムらの『アメリカの恩寵』が、その解明の糸口を与える

・米国のNPO、とりわけAARPは、ある意味で「教会のような協会」となっていて、福祉政府の代替的な役割を果たしているのではないか。

・米国のNPOが、日本のNPOと大きく違うところ、それはレスターM.サラモンのいう「第三者による政府」あるいは「バーチャル政府」を形成しているところにある。

・政府とNPOの関係に関して、「二者関係」と「三者関係」の理論を導入してみる。すると見えてくるものがある。

・最後に、高齢社会の意味づけを考えてみる。日本の超高齢社会は、緩慢な「日本消滅」論になっていく。そしてこの「消滅」が「定年のような諦念」をもって受け入れられているのではないか。ある意味、無常感とともに。

・しかし、米国や西欧で、高齢社会のその先が社会の「消滅」である、というとらえ方は受け入れられるのだろうか。ありえないのではないか。「終末」ではなく「終末」としてとらえられることだろう。キリスト教的な「最後の審判」へ向けた「終末」論として。

・「消滅」対「終末」。こう対比すると、高齢社会の意味づけが、大きく違うことが分かる。高齢社会論は、たんに人口構造論ではない。高齢社会をどう社会が意味づけるか、それとも大きく関わるものである。(関心のある方は、私の著作のいくつかをご参照下さい。)

市川雷蔵の「陸軍中野学校」を観る

増村保造監督の「陸軍中野学校」を観ました。これで、今回のシネラの特集で上映された映画をほとんど観たことになります。この映画、なかなか……いや、すごく良かったです。市川雷蔵がすばらしい。冷酷・非情なスパイ、中野学校の第一期生を演じていました。内面なんかない、心なんか、ない。情など不要だ、そういう時代、そういう軍国主義のはじまりの時代の「空気」が、あつく、かつ、ひんやりと描かれていて、すばらしい。それにしても増村保造監督の軍隊の描き方は、思うところ相当あったのだと思います。軍人のダークでブラックな面を、これでもかというほどに、どぎつく、毒々しく描いています。心底からの軍隊憎悪が感じられます。あぁ、日本の軍隊って、こういうところだったのか、こんなに徹底的に嫌な世界だったのか、こんな浅いビジョンをもって世界と戦うつもりだったのか、などといろいろなことを考えさせます。中野学校の秀才たちが、上官のうそ寒いビジョンに共鳴していって、教官以上にその「空気」に染まっていくところも怖ろしい。そういう意味で、これはみごとな、反戦映画、反軍隊映画、反暴力映画なのでしょうね。それにしても、小川真由美の描き方などもふくめて、この映画は、見所満載でした。しかもテンポよく、へたな心理説明なし、理由説明なし。非常に非情。クールで冷酷。これは増村保造と市川雷蔵の一二を争う名作だ。

九州大学シリーズ人間環境学での「千と千尋の神隠し」講義

5月22日、九州大学大学院人間環境学府の「シリーズ人間環境学」というリレー・レクチャーで、私は「千と千尋の神隠し」講義を行いました。ほぼ満員の教室でした。講義は、みんな熱心に聞いてくれたようです。ちょっと教室が狭かったですね。

大学院人間環境学府では、かなり留学生が多いのですが、「千と千尋の神隠し」を観たことがない学生は、わずか2名だけでした。さすが日本を代表する映画なのですね。みんな観ているんだ。

講義のポイントは「グローバル化で変調した日本をどう考えるか」、とりわけ「ブラック企業の世界をいかに脱出するか」。そのための対抗策として「銀河鉄道と水中鉄道」を解読する。なぜ「銀河鉄道」や水中鉄道は、解決の糸口を与えてくれるのか。いや、宮崎監督は、「銀河鉄道」を相当意識していて「銀河鉄道」とは真逆の発想で「水中鉄道」を考えたにちがいない。そのポイントはどこか、そのあたりを話しました。後半部は、現代の世界の対立図式を「ハリウッド映画やアメリカ的世界観への対抗」ととらえてみました。ハリウッド的、アメリカ的な問題対決の図式を超えようとする意図がこの映画に込められていたにちがいありません。この世界の歪んだ象徴として「湯屋」を考えると、「湯屋の世界をなぜ革命しないのか」という問いが出てくるでしょう。なぜ千は湯屋を変革しなかったのか。当然予想されるその問いへの宮崎監督の渾身の「解答」が、最後のシーンに込められているのではないか、と話しました。「正解のない世界をどう生きるか」。そういう深いメッセージのある映画なのではないか、そう問いかけて講義を終わりました。

講義のあと、何人かの留学生が質問にきました。「ハクは、どうなったんですか」。そう、学部生への講義の時にも、いちばん質問がでたのは、ハクの件。みんなハクにすごく親近感をもっているんだね。うーん、正直、私はハクのこと、あんまり考えたことなくて……次回までにもういちど考えてみよう……

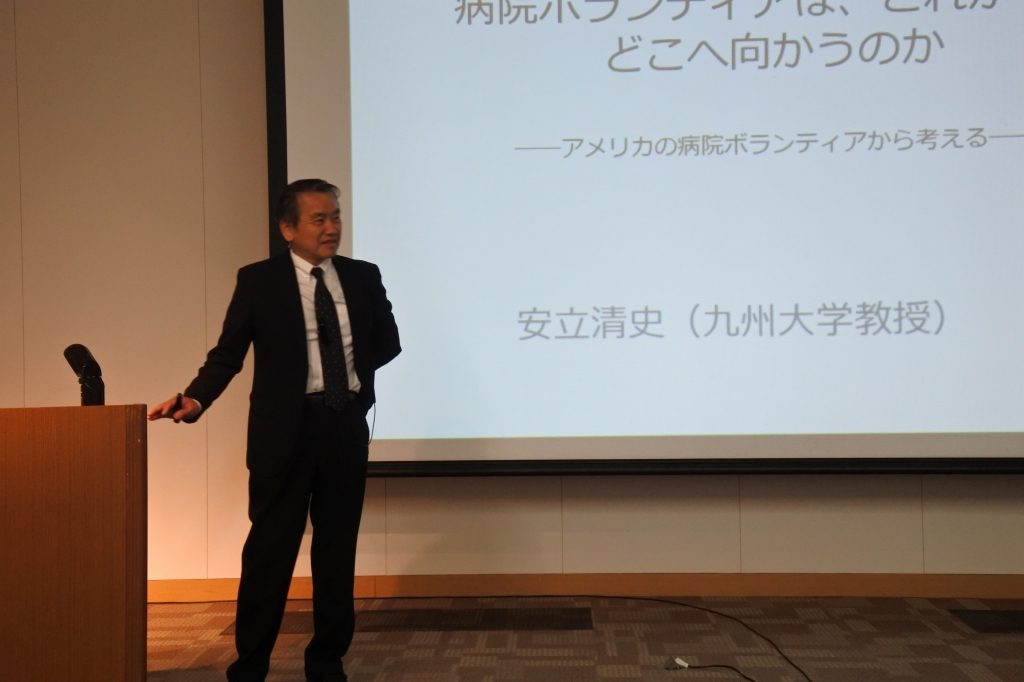

日本病院ボランティア協会・福岡研修会でお話しをしました

5月21日、福岡国際会議場で開かれた「日本病院ボランティア協会・福岡研修会」で午前の部の講演を行い、その後の病院での事例報告や全体ディスカッションに参加しました。約30名の参加でしたが、皆さんたいへん熱心でした。参加者全員が、それぞれの現場での問題や課題を具体的にご報告くださったので、午後の部もたいへん有意義なものになりました。こういう機会が、もっとあると良いですね。

日本病院ボランティア協会のウェブサイト

加藤典洋さんの逝去

愕然としました。加藤典洋さんが亡くなられました。昨年秋から体調を崩されていたそうですが、知りませんでした。ここ数年、猛烈な勢いで著書を出されていましたから、絶好調なのかと思っていましたが、迫り来る最後を見据えてのことだったのでしょうか。

加藤典洋さんに初めてお目にかかったのは、福岡ユネスコ協会の文化講演会に来ていただいて、黒川創さんとともに鶴見俊輔についてお話しいただいた時のことでした。その時の言「鶴見俊輔という人は、ある種のきちがいなんですよ(もちろん肯定的な意味で)」。その含意については、ほかのところでも書かれていますが、そう語る加藤さんもただならぬ人でした。それはつい数年前のことのように思っていましたが、記録をたどってみると、なんと今から7年も前、2012年9月のことでした。

加藤典洋さんの著書に初めてふれたのは、忘れもしません『アメリカの影』(1985) です。今から30年以上前のことです。それ以来、加藤典洋さんの著書は、すべてではありませんが、かなりフォローし、かなり影響を受けてきました。ここ数年の加藤典洋さんの著作には、あらためて注目していて、今年の大学での演習にはちょっと昔のものですが、いまだにその精彩を失わない『言語表現法講義』(1996)の一部を使わせていただいたりしているところでした。

加藤典洋さんの文章は、読めばすぐに分かりますが、まねできないような突出したひらめきとただならぬ文才を感じさせるものです。しかもその才を、表面的な鋭さのままでなく、さらに容易ならざるところまで深めていく、すさまじいまでのこだわりや執念のようなものがあったと思います。彼の『敗戦後論』を批判した人たちと比べても、その深さには、断然の違いがあったと思います。

もっと言えば、彼のそういうとことんつき合い、とことん突きつめていく態度は、若くして大江健三郎のおっかけになり、やがて大江さんと大げんかになったことや、村上春樹の著作を、ちょっと他に例を見ないほど詳細につきつめていった『村上春樹イエローブック』などに現れていると思います。彼のそういうこだわりは、ほとんどストーカーにまで近づいていくような危うさをもっていました。それがまた、独特のえもいわれぬ魅力をもっていたのでした。ご冥福をお祈りいたします。まだまだやり残した仕事があったのだろうと思います。

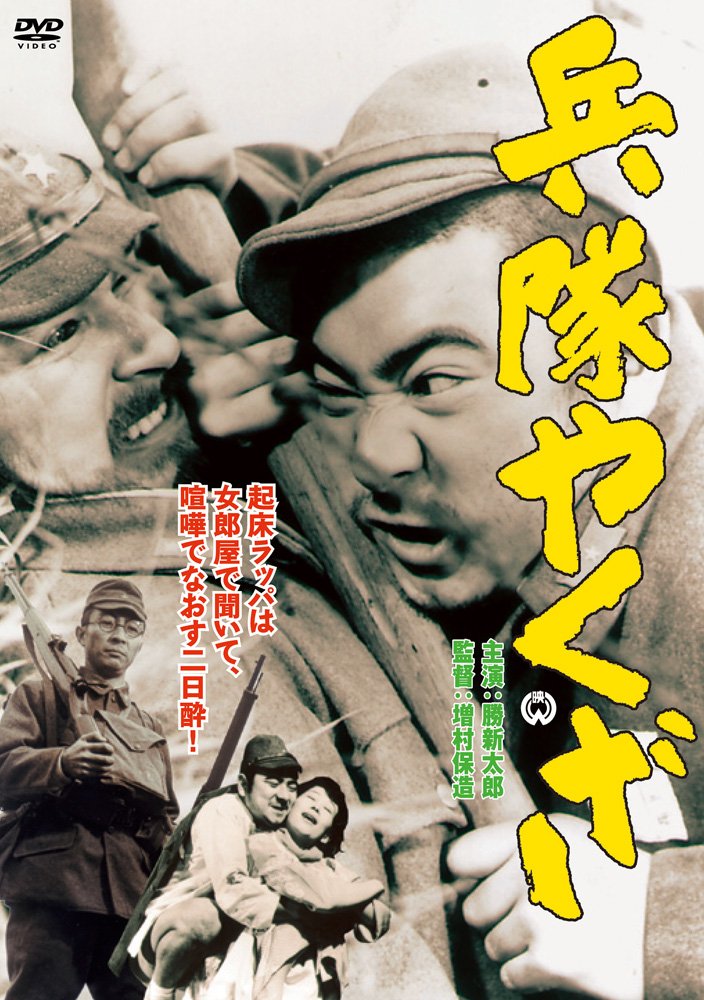

勝新太郎主演の「兵隊やくざ」

「シネラ」の増村保造監督特集でこれまで10本の映画を観ました。一昨日には勝新太郎主演の「兵隊やくざ」。これもユニークな映画でしたね。ヤクザが陸軍の初年兵になると、いったいどうなるか、ヤクザが軍隊のしごきにどう対処するのか、という不思議で痛快な設定の映画でした。これだけ集中的に観ると、増村保造という監督のある種の「業」のようなものが見えてくるように思います。それは日本の組織がもっている暗い「暴力」を描き出すことへのこだわりです。初期の「青空娘」では妾から生まれた子への家族メンバーによるサディスティックな徹底的な「いじめ」でした。それが「からっ風野郎」「兵隊やくざ」「曽根崎心中」になると、もはや見続けることが出来ないくらい陰惨・残忍で執拗な暴力になります。「曽根崎心中」など、もう、これだけ殴るけるをやれば主人公はとうの昔に死んでるじゃん、というくらい執拗な暴力の暴走です。勝新太郎で人気がでたという「兵隊やくざ」も、そのむき出しの残忍で執拗な暴力の噴出は過剰すぎます。どこかどす黒いものを感じさせて見終わってとても後味が悪いのです。この非合理な暴力こそ、日本の軍隊の抜きがたい黒歴史だと糾弾しているのかもしれません。この世代の戦争体験がそうさせたのかもしれないと思います。見終わると「これが日本の現実だ」と暴力的に叩きつけられる感じなのです。後味は悪いですが、考えさせられます。

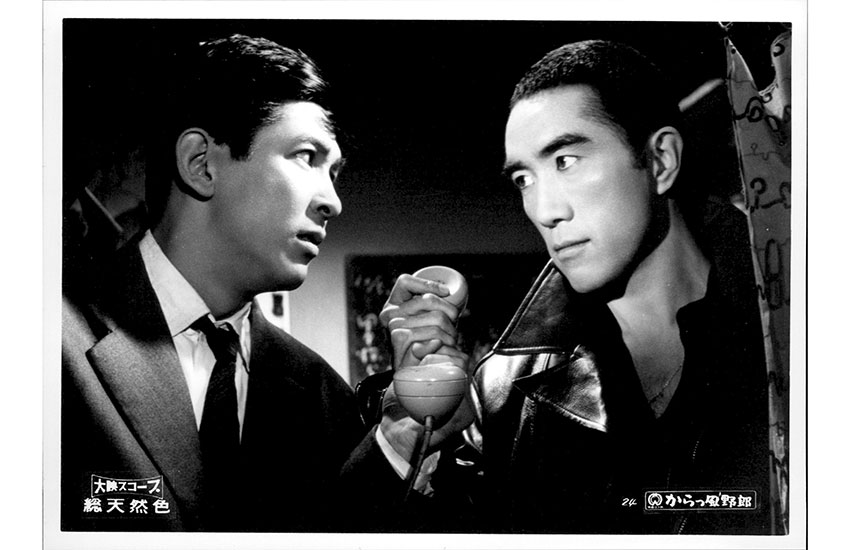

三島由紀夫主演の映画「からっ風野郎」を観る

ちょっと他ではなかなか観る機会がないような珍品的な映画です。福岡市総合図書館「シネラ」で、増村保造監督の「からっ風野郎」(1960)を観ました。どんな映画かと言うと、三島由紀夫が粋がった青二才の愚かな「やくざの二代目親分」を演じているのです。しかもヒロインは若尾文子です。堂々の主役。しかしなんとも不思議なミスマッチ映画です。三島由紀夫と増村保造監督とは東京大学法学部時代の同級生だというのですが、何というぶっ飛んだキャスティングでしょうか。頭の悪いヤクザとしてしか生きていけない血気盛んで愚かな若親分を、あの三島由紀夫が演じているのです。しかも、けっこうはまり役なんです。若尾文子に惚れ込まれて、最後、ヤクザから足を洗おうとする間際に殺し屋に射殺される。映画的には、もうちょっとなんとかならないのか、というところもありました。あまりにも、ストレートなヤクザ映画すぎる。三島由紀夫が若尾文子を殴るけるの暴力映画で、その点もいまからすると後味悪い。増村保造という監督はのちの「曽根崎心中」でもそうでしたが、生のままの暴力を、これでもかこれでもかと延々描くところがあって、見終わったあとげっそりするところがあります。この映画も、三島由紀夫が、すっかりヤクザにはまって暴力的な世界を生きて、そして死んでいく映画。いわゆる「ノワール」映画なんですが……今となっては三島由紀夫が主演した映画としてのみ、映画史に残るものなんでしょうか。

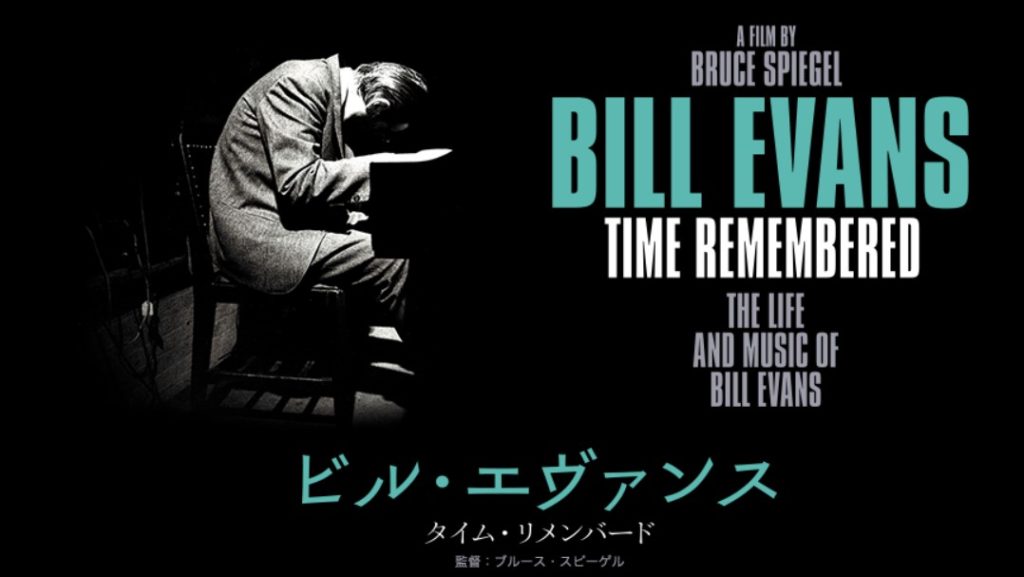

ビル・エヴァンスとは何者か─「タイム・リメンバード」を観る

ビル・エヴァンスの伝記的映画「タイム・リメンバード」を観ました。とても興味深い映画なのですが、これで「ビル・エヴァンスとは何者だったのか」が分かるかと言えば、そうとは言えません。

見終わった感じは、ちょうど村上春樹の『ノルウェイの森』の読後感に似ています。「ノルウェイの森」における「直子」がいったいどんな人なのか、読めば読むほど分からなくなるように。ビル・エヴァンスのピアノも美しいのですが、その奥の心が、読み取れません。おもてに現れた美しさと、その奥にあるはずの心とが、シンクロしていない。いや、心がそこにあるのかも定かでない……そういう感じです。ピアノの美しい演奏と、それを演奏している人とが、どこか切り離され、途絶しているとでも言うべきでしょうか。

また、人生ストーリーとしても、彼の周囲の大切な人たちがどんどん亡くなっていくところも「ノルウェイの森」に似ています。スコット・ラファロ、最初の妻、最愛の兄、などなど。しかもその多くが自殺で……

悪魔に魅入られたように最後までドラッグから抜けられなかった彼の最期がこのようであったというのも、初めて知りました。緩慢な自殺だったといいます。

登場する人たちは口を極めて彼のピアノを激賞するのですが、最後まで、彼の暗闇のことは、映画からは解き明かされません……解き明かせないというべきでしょうか。

(追伸1─日本では「ビル・エヴァンス」ですが、この発音が正しいのでしょうか。登場する人たちは、スとズとの中間、むしろエヴァンズのように発音していました。マイルス・デイビスと同じですね。マイルズ・デイビスなんでしょうね)

(追伸2─もう10年以上前に訪れたニューヨークのジャズクラブ「ビレッジ・ヴァンガード」を懐かしく思い出しました。ああそうだった、こういうところだったと懐かしく思い出しました。しかも、その時、ここで、この映画にも出演しているポール・モチアンのバンドを聞いたのでした。彼も2011年に亡くなったそうです。)

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 396216総訪問者数:

- 17今日の訪問者数:

- 33昨日の訪問者数:

最近の記事

- 唐津小旅行

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 福岡の「第二宅老所よりあい」

- 『福祉社会学の思考』(弦書房)の書評

- 「CareTEX福岡‘24」で講演をしました

- 共同通信 の『福祉社会学の思考』書評

- 中日新聞にコメントが掲載されました(東京新聞、北陸中日新聞にも)

- ジャカランダの花

- 図書館奇譚

- 【CareTEX福岡’24】の専門セミナーに登壇します

- 『ボランティアと有償ボランティア』が入試問題に出題されました

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が新聞で書評されました

- 長湯温泉(その2)

- ラムネ温泉(大分県竹田市・長湯温泉)

- CareTEX福岡’24 (マリンメッセ福岡)専門セミナーで講演します

- ジブリ温泉(その2)岩手県花巻温泉

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- ジブリ温泉(その1)──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

- 立命館大学・加藤周一文庫のこと

- 加藤周一の小さな机

- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」

- 私の原点──加藤周一その2

- 私の原点──加藤周一

- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード

- 名古屋のジブリパークに行きました

- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました

- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します

- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと

- マンガ版「君たちはどう生きるか」

- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集

- 「君たちはどう生きるか」という問い

- 「君たちはどう生きるか」もうすぐフランスでも公開だそうです

- 戦争の時代に宮崎アニメを読む

- プラネタリウムで「銀河鉄道の夜」体験

- 12月に愛知県名古屋市でセミナー講師をつとめます

- 中村学園大学で「社会福祉とボランティア」の授業をします

- 「記者ありき─六鼓・菊竹淳」を観ました

- 西日本新聞で『福祉の起原』が紹介されました

- 社会学、出会い直しの会

- 『福祉社会学研究』に私の著書『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』の書評が掲載

- 『共生社会学』Vol.12──退任記念号

- 市民協ミーティング2023 in 佐賀

- 8月、市民協が佐賀・熊本・鹿児島でフォーラム・キャラバン

- 「鈴木敏夫とジブリ展」に行きました

- 『福祉社会学研究』№20 での書評

- 京都の同志社大学で「福祉社会学会」設立20周年シンポジウム

- 大阪ボランティア協会の早瀬昇さんが『ボランティアと有償ボランティア』を書評して下さいました

- 『放送レポート』最新号で『福祉の起原』が紹介されています

- ブックトーク後のサイン会

- 新著『福祉の起原』のブックトーク

- 不思議なシンクロ──「鈴木敏夫とジブリ展」がスタート

- 『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生 トークセッション

- 『社会学評論』最新号に『ボランティアと有償ボランティア』の書評が掲載

- シンポジウム「見田宗介/真木悠介を継承する」

- UCLAのスティーブン・ウォーレス教授の逝去

- 超高齢社会に社会学からの解

- 九州大学からの海外発信

- 九州大学での最終講義を行いました(2023年2月6日)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。

- 研究の国際発信──『超高齢社会の乗り越え方』

- 最終講義日程(九州大学広報室)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)のカバーが決まりました

- 新年のご挨拶

- 見田宗介先生を偲ぶ会

- 戦争の乗り越えは可能か(西日本新聞・随筆喫茶)

- 「戦争の乗り越えは可能か」─「千と千尋の神隠し」から考える

- 佐藤忠男さんを偲んで(シネラ)

- 大阪・中之島の「大阪図書館」

- 北九州市立美術館の「祈り・藤原新也」

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』─香川県丸亀市でお話しをします

- 「コロナ禍のもとでのボランティアやNPO法人の活動の実態と課題──オンラインによる社会調査実習の試み」

- 「森田かずよ 世界に一つだけ、私の身体」を観ました

- 「伊豆の踊子」(1974)と「四季・奈津子」(1980)

- 名画座の打率

- 暗い眼をした女優─ミシェール・モルガン

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』

アーカイブ

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 482928総閲覧数:

- 111今日の閲覧数:

- 409昨日の閲覧数:

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- 周防大島の上空

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- 小津安二郎の世界-「東京物語」の尾道を歩く

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 小林秀雄の「山の上の家」

- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- 九州大学社会学・安立ゼミの懇親会

- タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画

- 柳川・地域づくり協力隊の阿部さん

- 著書・論文・報告書など

- 唐津小旅行

- 首里のあひる

- 信濃追分で、堀辰雄と加藤周一を歩く

- 2015年 「はかた夢松原の会」の「水と緑とまちづくり報告会」

- ベンツ6

- 駿台時代を思い出す(2)─日本史の金本正之先生

- コレージュ・ド・フランス前のミシェル・フーコー広場

- 博多・灯明ウォッチングが始まります

カテゴリー

- トップ (1,659)