エイゼンシュテイン「戦艦ポチョムキン」を観る

エイゼンシュテインの有名な映画「戦艦ポチョムキン」(1925)(1976再編集のショスタコーヴィチの音楽つきの版)を初めて観ました。なかなか興味深い映画です。たいへんに有名な映画なので内容について言及する必要はないでしょう。観て思った感想だけを短く述べます。この映画の成功は、戦艦の内部という「閉空間」ゆえのドラマの密度と、オデッサという外の「開空間」での悲劇との対照が理由でしょう。この映画のドラマツルギーの構造はここです。戦艦内部の階級対立と葛藤と革命へのエネルギーの奔流。そして連帯や共同性の成就と勝利、というシンプルなドラマ。オデッサでは、市民の革命への自然な連帯(というにはあまりに過剰に演出された革命への連帯)と悲劇の殺戮という対比。これらが、この映画のシンプルなドラマ構造を作りだしているのですね。オデッサで、ひとりの水兵の死にこれほど多数の市民が連帯するか⁉という過剰すぎる演出もありました。たしかに「革命讃歌」というソ連のプロパガンダ映画のひとつでしょう。ですが、今からみるとじつに興味深いですね。専制国家にたいして立ち上がった人たちが、のちには専制国家を作っていったという歴史の皮肉をわれわれは知っているわけです。当時のエイゼンシュテインは、後世に自分がどう見られるかなど、考えていなかったでしょうね。それにしても、「ひとりはみんなのため、みんなはひとりのため」という前半で繰りかえされる、なんだか道徳の教科書を見ているようで、しかしメッセージ性ある挿話。いろんなことを考えさせてくれますね。

ジガ・ヴェルトフ「レーニンの3つの歌」を観る

ソ連の監督ジガ・ヴェルトフの「レーニンの3つの歌」(1934→1970再編集版)を観た。1930年代のソ連、のちにスターリンによって抑圧されることになるジガ・ヴェルトフ監督による「すごく興味深い」プロパガンダ映画だった。レーニン没後10周年記念に作られたらしい。たしかに革命の祖レーニンをひたすら賛美し神話化することを目的とした「単純な」プロパガンダ映画なのだが、であるがゆえに非常に興味深いのだ。そもそもレーニンの後継者スターリンの姿がどこにも見えない。レーニンは晩年に、スターリンとの確執で、すでに実権を失っていたらしい。その死後10年してスターリンの権力基盤は盤石だったからだろう。何の心配もなくレーニンを神話化したのではないか。そして、この映画を撮ったジガ・ヴェルトフも、やがてスターリンの反ユダヤ主義で映画を撮れなくなっていたという。

映画の冒頭、ロシア時代の中央アジアの「遅れて封建的な宗教に支配された」ムスリム信徒たちが、レーニンと革命によって「解放される」姿を嬉々として撮影しているのも、のちの冬の時代(たとえばアンドレイ・タルコフスキーの「鏡」などに出てくる恐怖政治)を思うと胸が突かれる思いがする。

それにしても、これでもかと、レーニンのデスマスクをたった60分の映画の中に、これほど何度も映し出すというのも、私たちの感覚から並外れている。レーニンの遺体をいまだに保存しているというのも、ロシアならではのメンタリティなのだろうか。

「旅愁」(1950 )を観る

往年の名画「旅愁」を観ました。70年近く前の映画です。シネラでみたフィルムはかなり劣化していて音も割れ、字幕もほとんど読めないほど。でも、いい。ジョーン・フォンテインがじつに美しく撮られています。終わったあと、後の席のおばあちゃんたちが一斉に「ほーっ」とため息をつきました。「きれいだったわねー、あの頃の映画はいいわねー」としきりに感嘆していました。たしかに、映画らしい映画を観たという満足感を味わえる「名画」ですね。

でも、内容を見るといろいろと考えさせられます。この映画「September Affair」という原題が示すとおり、言ってみれば豊かなアメリカ人たちの不倫と情事の夢物語です。逃避行先のイタリアでも豪華な邸宅を借りて何不自由なく暮らしているが……やがて男性は「大きな仕事」がしたくなる、女性はピアニストとしての芸術家の夢を実現したくなる。そう、これ、一昨年ヒットした「ララランド」の筋書きにそっくり。ララランドでは貧しい二人が愛し合い、やがてそれぞれの夢を実現するために別れていく、というストーリーでした。「旅愁」では、富裕だがそれに満足しきれず旅先で出会って愛し合った二人が夢のような暮らしを送るが、やっぱり二人だけの世界には収まりきれず、大きな仕事や芸術家としての夢のために再び別れていく、というストーリーです。そっくりですね。昨年、社会学入門の授業で「ララランド」を題材にして、なぜ、二人だけでは満足できないのか、なぜ<社会>が必要とされるのか……社会学からそのメカニズムを説明してみたのですが、この「旅愁」にも、このテーマが響いていますね。

「犯罪都市」(1931)を観る

ハワード・ヒューズが制作した映画「犯罪都市(The Front Page)」(1931)を福岡市総合図書館シネラで観た。これ題名などから一見ギャング映画に思えるが、中身は全然ちがった。これは新聞の第一面のスクープを取ろうとする1930年代の新聞記者たちと新聞経営者のどたばた喜劇だ。ストーリーは荒唐無稽だが、当時のアメリカのジャーナリズムのひとつの姿を描いていて、とんでもなくてあっけにとられる。とくに主人公の敏腕記者を、はるか上手にあやつり翻弄する上司の新聞経営者のバーンズがすごい。これはまさにメディア王ハワード・ヒューズその人ではないだろうか。破廉恥なまでに自己中のどぎつい経営者。彼の牛耳るセンセーショナリズム時代の新聞を描いている。そもそもこの映画の原題は「The Front Page」新聞の第一面のことをさしている。90年程前のアメリカの新聞業界は、まさに、この第一面のセンセーションで、巨大な産業になっていたのだなぁ。今日、新聞の第一面が、これほどの巨大な影響力をもっているとはとても思えないだけに、時代の移り変わりを思う。

(写真は制作者のハワード・ヒューズ。オーソン・ウェルズの名作「市民ケーン」のモデルとして有名だ。毀誉褒貶というより褒貶のほうが多いようだが怪物的な人物だったのだろう。)

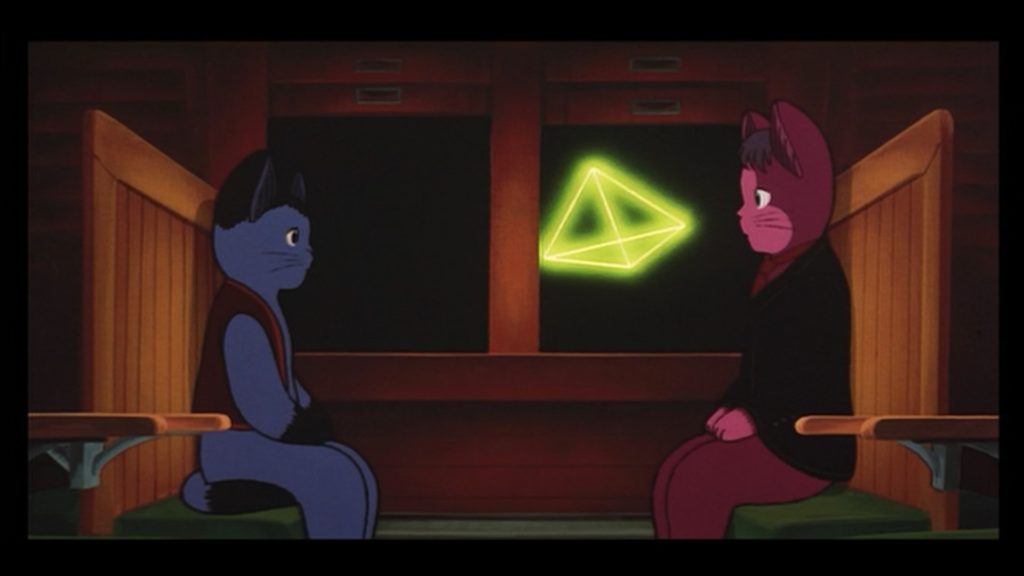

「銀河鉄道の夜」と「千と千尋の神隠し」

文学部学生向けのオムニバス講義として話す機会があったので「銀河鉄道の夜」と「千と千尋の神隠し」との類似と相違についてのお話しをしました。思いっきり縮めていえば、宮澤賢治の銀河鉄道を、宮崎駿は相当意識して、あえて宇宙に飛び出さない、逆方向である地の中に入っていく、水の中に潜っていくという水中鉄道を設定したのではないか。この鉄道に乗ることの意味は何か。銀河鉄道でも水中鉄道でも、その乗客たちは死者なのはなぜか。その乗客の中に混じって旅する中で、ジョバンニも千尋も、何かをつかんだのではないか。何をつかんだのか。それは……という話をしました。

講義が終わったあと、話にくる学生がいて、「じつは、私、宮澤賢治の銀河鉄道、読んだことないんです」というのです。ええっ、まさか。しかも、その学生だけでなく、けっこうたくさんの学生が「千と千尋の神隠し」は見たことがあるが「銀河鉄道の夜」は知らない、ということが分かって、ちょっとショックでした。

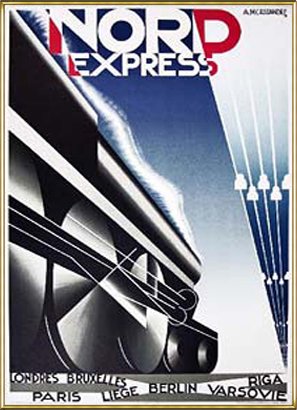

「上海特急」(マレーネ・ディートリッヒ主演)を観る

マレーネ・ディートリッヒ主演で有名な「上海特急」(1932)を観ました。なるほどこれがディートリッヒか。ディートリッヒと言えばヒッチコックの「舞台恐怖症」(1950)しか観たことはなかった。この映画でもたいした貫禄ではあったけれど最盛期はすぎていた(そこがいいとも言える)。「上海特急」はまさにディートリッヒらしさのひとつの頂点を極めた映画なのかもしれない(ただし相手役が弱い。とても平凡な男にしか見えない)。ストーリーはいわばアガサ・クリスティの「オリエント急行」そっくりですね(上海特急のほうが早いみたいだけど)。北京から上海に向かう列車が中国の政府軍と反政府軍との間でスパイや捕虜の交換のために何度も止められる。人質交換の間に挟まって「上海リリー」なる良くない噂の立っている女性がじつは……といいささか浅いハッピーエンドで終わる映画。内容的にはアガサ・クリスティには到底およびませんね。

さて真っ先にくる感想。これはなんという「嫌中国映画」なのかということ。中国にたいする敵対的な蔑視が色濃い。中国からあれほど搾取したのにさらにこの態度だ。アジアにたいする無理解というか、何という「上から目線」の映画なのか。今日からみるとあまりにその「西欧中心主義」が鼻につく。「オリエンタリズム」ふんぷんの映画なのですね。でも、人のことは言えない。このあと、日本がまさに、こうしたオリエンタリズムの視線をそのまんま受け継いで上海を占領したのだ。なんだか苦い感想になってしまいますね。

「深夜特急」を観る

年末年始に沢木耕太郎の新著『銀河を渡る』と『作家との遭遇』を読んでいて、そうだビデオで出ている「深夜特急」も観てみようかと思い立った。ところが第一巻の「劇的紀行 深夜特急’96〜熱風アジア編」からして「なんだこれ、全然違うんじゃないの」と疑問符連発。第二巻「深夜特急’97〜西へ!ユーラシア編」や第三巻「深夜特急’98〜飛光よ!ヨーロッパ編」では少し持ち直したものの、結局、これは沢木耕太郎の原作とは似ても似つかない別物と考えたほうが良いようだ。そういえば年末に村上春樹の「納屋を焼く」が韓国で「バーニング」としてドラマ化されたのをNHKが放映していたが、いきなり全然違うテイストで、途中で観るのをやめてしまった。評判をみると韓国版をNHKがだいぶ切り縮めてしまったとあるようだが…いずれ原作と映画とは全然違うものになるのですね。最初に観たものの「刷り込み」効果が大きいから、あとで原作や映画化されたものを観ると「ええっ」となる。ブレードランナーもそうだった。フィリップ・K・ディックの原作を読み始めたら、あまりに違う世界観なので読み続けられなかった……

新年のご挨拶

認定NPO法人・市民福祉団体全国協議会の研修会

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 475467総訪問者数:

- 60今日の訪問者数:

- 225昨日の訪問者数:

最近の記事

- 3月14日に広尾の日本赤十字看護大学で『介護のドラマツルギー』について話します

- 立命館大学・加藤周一現代思想センターの鷲巣力さんにお会いしてきました

- 世直しと立て直し(中井久夫)

- 「京都人の密かな愉しみ」を見る

- 3月に日本赤十字看護大学で『介護のドラマツルギー』について講演をします

- 「クレヨンハウス通信」の「落合恵子のBook Club」で『介護のドラマツルギー』が取り上げられました

- 「超高齢社会研究所」のサイトは1月末で閉鎖する予定です

- noteに「宅老所よりあい」における『介護のドラマツルギー』を投稿しました

- 熱中小学校10周年

- ドラマツルギーとは何か(『介護のドラマツルギー』解説)

- 日本農業新聞が『介護のドラマツルギー』を紹介してくれました

- 『介護のドラマツルギー』のブックトークを行いました

- 村瀨孝生さんと『介護のドラマツルギー』のブックトークを行います。

- 三好春樹さんを読む(その3) 「Nさんのロシア行き」

- 三好春樹さんを読む(その2)

- 三好春樹さんを読む(その1)

- 西成彦さんの「内村鑑三の『デンマルク国の話』を読む」

- 三好春樹さんが、村瀬さんと私の共著『介護のドラマツルギー』を高く評価してくださいました

- 共同通信による全国の地方新聞への『介護のドラマツルギー』の紹介の配信

- 芥川賞作家・村田喜代子さんが『介護のドラマツルギー』を取り上げてくれました

- noteで『介護のドラマツルギー』についての解説しました

- 西日本新聞のシニア欄で『介護のドラマツルギー』が紹介されました

- 村瀨孝生さんとブックトークをしました(9月27日、福岡ユネスコセミナー)

- 老いとぼけの自由な世界(村瀨孝生+安立清史)

- 「よりあいの森」訪問から10年

- 長湯温泉・ラムネ温泉

- 野崎歓さん「100分de名著」でサン=テグジュペリ『人間の大地』を解説

- ハンガリーのアニメ「名画泥棒ルーベン・ブラント」を観ました

- 村瀨孝生さんの「老人性アメイジング! 寿ぎと分解」YouTubeで公開中

- 村瀨孝生・安立清史『介護のドラマツルギー/老いとぼけの世界』(弦書房)

- 「老いとぼけの自由な世界」村瀨孝生さんの講演

- 村瀨孝生さんとの共著『介護のドラマツルギー』が出版されます。

- 在宅医療の新しい流れに学ぶ──在宅ホスピスの二ノ坂保喜先生との対話

- 二ノ坂保喜先生の講演と対談

- CS神戸の中村順子さんにお会いしてきました

- 日本NPO学会大会(関西学院大学)で報告

- 関西学院大学で開催される日本NPO学会に参加します

- 映画「ピロスマニ」(1969)を観ました

- 『福祉社会学研究』22号で拙著『福祉社会学の思考』が書評されました

- 日本NPO学会(関西学院大学)の企画パネルで討論者として登壇します

- ジブリ映画「君たちはどう生きるか」と花巻・大沢温泉

- 宮沢賢治の墓所と枝垂れ桜(花巻)

- 宮沢賢治ゆかりの大沢温泉(花巻)

- 小岩井農場の一本桜を見に行きました

- 藤の季節

- 『福祉社会学の思考』が『社会学評論』で書評されました

- 『社会学と社会システム』(ミネルヴァ書房)の12章を執筆しました

- 「ACAP 20周年」記念の「Active Aging Conference 2025」

- 「ことばの呪文からどう脱出するか」(香川県丸亀市講演)

- 30年ぶりに原宿を歩く

- ヴァーチャル坂本龍一

- 「坂本龍一 | 音を視る 時を聴く」を観に行く

- 香川県・丸亀市で講演します(2025/3/2)

- CareTEX福岡’24 専門セミナーの講演動画

- 頌春2025

- 中村学園大学で『ボランティアと有償ボランティア』の講義をします

- 「第一宅老所よりあい」をたずねてきました

- 山岡義典さんから『福祉社会学の思考』のご感想をいただきました

- 唐津小旅行

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 福岡の「第二宅老所よりあい」

- 『福祉社会学の思考』(弦書房)の書評

- 「CareTEX福岡‘24」で講演をしました

- 共同通信 の『福祉社会学の思考』書評

- 中日新聞にコメントが掲載されました(東京新聞、北陸中日新聞にも)

- ジャカランダの花

- 図書館奇譚

- 【CareTEX福岡’24】の専門セミナーに登壇します

- 『ボランティアと有償ボランティア』が入試問題に出題されました

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が新聞で書評されました

- 長湯温泉(その2)

- ラムネ温泉(大分県竹田市・長湯温泉)

- CareTEX福岡’24 (マリンメッセ福岡)専門セミナーで講演します

- ジブリ温泉(その2)岩手県花巻温泉

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- ジブリ温泉(その1)──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

アーカイブ

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 597821総閲覧数:

- 60今日の閲覧数:

- 238昨日の閲覧数:

- 「銀河鉄道の夜」と「千と千尋の神隠し」

- プロフィール

- 「宅老所よりあい」の下村恵美子さん引退。「よりあいの森」にて(8/31)

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- 「京都人の密かな愉しみ」製作統括の牧野さんがゲスト・スピーカーに

- 三島由紀夫主演の映画「からっ風野郎」を観る

- 沢木耕太郎の社会調査法講義

- 鈴木清順の「陽炎座」(1981)を観る

- 「生きる」と「ゴジラ」と三島由紀夫

- 最終講義のスタイル

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- 著書、共著など

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 宮沢賢治の墓所と枝垂れ桜(花巻)

- 『風立ちぬ』の家-夏目漱石の旧居

- 西日本新聞のシニア欄で『介護のドラマツルギー』が紹介されました

- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家

- 日本社会事業大学(旧・原宿キャンパス)

- 村瀨孝生さんとブックトークをしました(9月27日、福岡ユネスコセミナー)

カテゴリー

- トップ (1,717)