ニッポンがお亡くなりに……

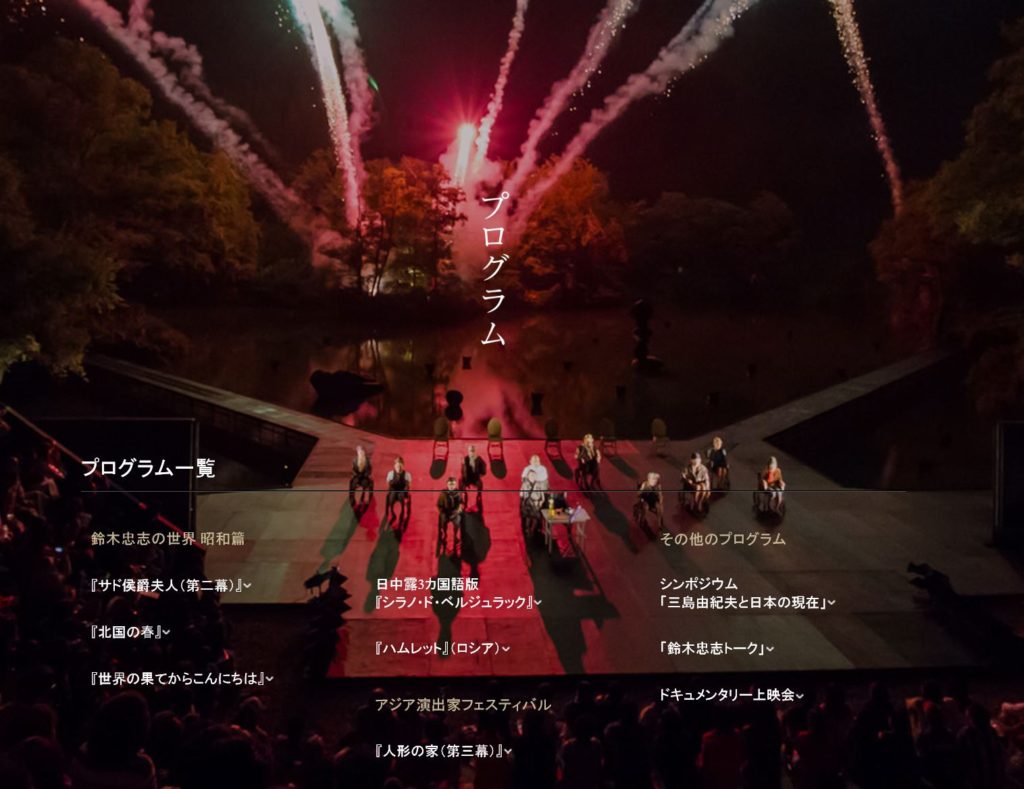

利賀村では、フェスティバルの最中、野外劇場が祝祭的な花火演劇「世界の果てからこんにちは」が上演されます。これは、他のどこでも見られないもので、まさに、利賀村に来た者だけの特権的な経験ですね。野外演劇の真上に、花火がつぎつぎに炸裂するのです。舞台では「海ゆかば」が流れ、大東亜戦争の経験が語られているのです。このときほど、花火と戦火とが近似して見えてくることはありませんね。

さて、舞台では、「女たちがさわいでいる」、何なんだ、「おとう、ニッポンがお亡くなりに……」という有名なセリフが語られることになります。これは、シェイクスピアの「マクベス」で、マクベス夫人が亡くなったという報を聴いたマクベスのセリフのパロディなのですが、毎年毎年、ほんとうだなぁ、ニッポンがお亡くなりになりつつあるなぁ、と観客に深く思い至らせるところでしょう。

今年は、それに加えて、「EUがお亡くなりに……」などというセリフもよぎりました。

夏の利賀村で「SCOTサマーシーズン」が始まりました

今年も、夏の利賀村で「SCOTサマーシーズン」が始まりました。

九州からだと、途方もなく遠い(行きにくい)富山の山中にある「利賀芸術公園」ですが、今年も数千人の観客であふれています。

鈴木忠志とSCOT(Suzuki Company of Toga)は、もう30年以上にわたって過疎地の合掌集落に拠点をかまえて演劇に打ち込んできました。夏のサマーシーズンには世界中から人びとが集まります。いわば過疎地における村おこしの原型のひとつです。

ところで、鈴木忠志さんのトークで驚かされたことがありました。このサマーシーズンが始まった当初、利賀村の村民は1700人、そこに日本や世界から1万人以上がやってきていたそうです。現在も、集客力に変わりはありませんが(むしろ国際化が進んでいて海外からの客がふえている)、村民は500人にまで減少しました。数年内には170人ほどになるということです。たしかに利賀村には民宿も少なくなって、宿泊には苦労します。これを聞くと、日本における都市と地方との格差や「限界集落」問題の深刻さに、あらためて胸ふさがれる思いです。「地方」からみると、人口減少で「ニッポンがお亡くなりに」なりはじめているのです。

ブレイディみかこ『ヨーロッパ・コーリング』(2016)『This is Japan』(2016)『子どもたちの階級闘争』(2017)

ブレイディみかこさんの講演会で質問者の役割を果たすことになったため、ブレイディみかこさんの著作を何冊か読みました。『ヨーロッパ・コーリング』(2016)『This is Japan』(2016)『子どもたちの階級闘争』(2017)などです。どれも勢いがあってぐぐっと読ませます。すごいですね。どこから、このチカラがやって来るのか、考えてみました。

まず前提として感じるのが、英国の「地べた」、最底辺の世界と、日本の現状とが、おそろしいほど類似しているということです。ブレイディみかこさんが描く英国の最底辺の保育は、日本とかけ離れているどころではない。まさにシンクロしている、ということです。福祉を切り捨て、緊縮財政のもとで社会サービスを切り下げている英国の最底辺部はひどいことになっているけれど、それは、現在の日本とそっくりなのだ、そう感じます。しかしそこから先が違う。英国が、その貧困や問題や最底辺を直視している(とりわけブレイディみかこさんは)のにたいし、日本は、それを直視することができない、いわば、見て見ぬふりをしてきた、いまだにしている、ということです。

たとえば、是枝裕和の映画「誰も知らない」は、まさに、日本の最底辺の児童の貧困、家族の崩壊を取り上げていました。実話にもとづくとされているこの映画では、最底辺の子どもたちの生活を、まさに「誰もしらない」、つまり、誰も知ろうとしない、見ようとしない、誰も助けようとしない、そういう残酷な「現実」を描いていました。

ブレイディみかこさんの著作を読みながら、この映画のことをしきりと思いだしていました。

日本だと、このような現実は、あったとしても、なかったことにする。つまり「誰も知らない」。ところが、ブレイディみかこさんは、まさに、この現実を具体的に描いて、そこにコトバを与えようとする。コトバを与えるということは、残酷な現実を伝えるということ以上のことです。現実を現実として放り投げるのではなく、むしろ、そのような最底辺の、皆が見たくない現実の中にこそ、救いがある、希望がある、という導きを見つけ出す、ということです。そのようなことが果たして可能なのか。可能なのだ、ということを、まさにブレイディみかこさんの著作は、伝えているのだと思います。

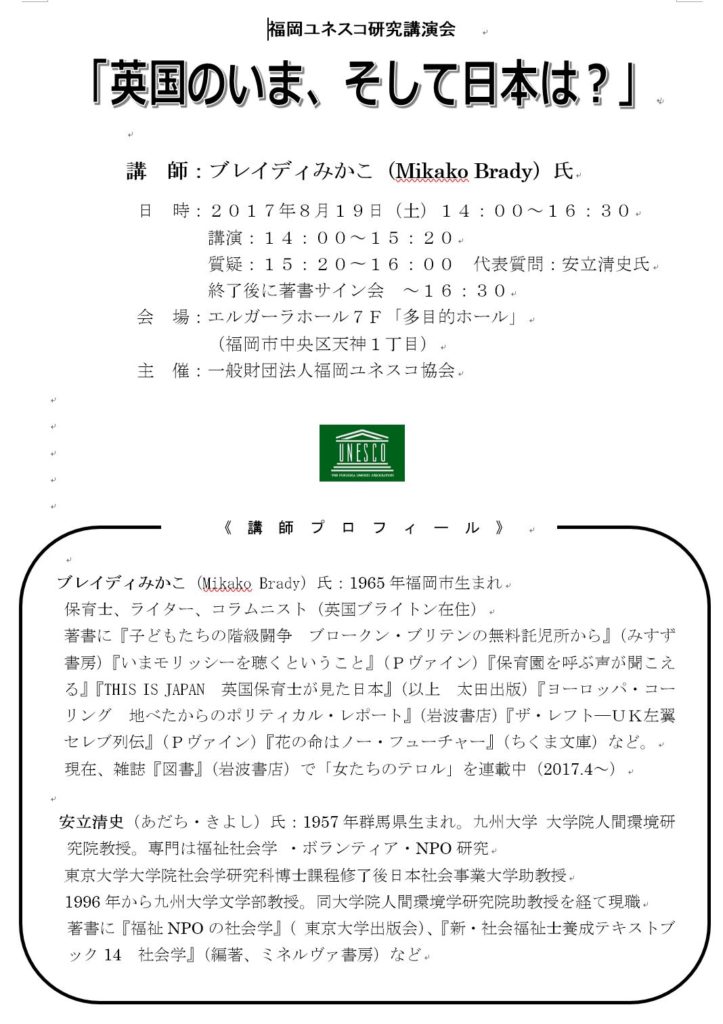

ブレイディみかこ氏による福岡ユネスコ講演会(8月19日)

福岡ユネスコ講演会が開催されます。講師は、いま注目のブレイディみかこ氏(保育士、ライター、英国在住)、演題は「英国のいま、そして日本は?」、会場は、エルガーラホール7F・多目的ホール、2017年8月19日(土) 14:00からです。

私も、質問担当として、参加します。詳しくはここ。

灼熱の気温の中での九州大学オープンキャンパス

今年最高気温38度超という中で実施された九州大学オープンキャンパス。満員御礼の盛況でした。文学部の説明会など、3回にわけないと、大教室に入りきれなかったほどです。私は入試委員として、午後の模擬授業の司会進行などを担当しました。教室の外にでると生命の危険すら感じるような、すさまじい暑さ。熱中症なでは起こらなかったでしょうか。この異常高温、毎年のこととも思えません。昔はこんなではなかった。年を追うごとに熱くなってきているように思います。そんな中、たくさんの高校生に来ていただきました。冷房がきいている教室の中も熱くなるような感じでした。

研究室訪問では、学生たちが高校生に応対しています。こちらのほうでも、たくさんの高校生が来てくれました。

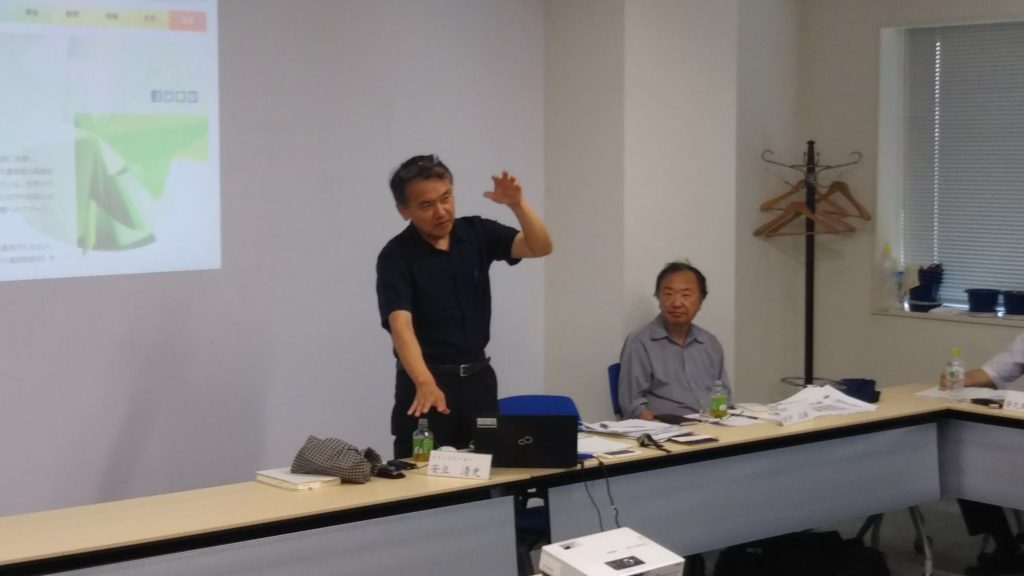

市民福祉団体全国協議会の研究会で報告をしました

東京の全労済協会の会議室にて開催された、NPO法人・市民福祉団体全国協議会の「社会政策問題研究会」にて、メンバーの方々を前に「グローバル資本主義の中の「非営利」─その意外な可能性」と題した講演を行いました。主として、ウェブマガジン「シノドス」に発表した2つの論文「グローバル資本主義の中の非営利─バーチャル政府の意外な可能性」と「介護保険のパラドクス─成功なのに失敗?」をベースにした報告です。そして、日本のNPO法人や非営利セクターの課題を、私なりに考えて、ひとつの提案を行ったものです。報告が2時間、質疑応答が2時間という濃密な会議でした。多くの質問をいただき、質疑応答も充実したものになった思います。

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 396214総訪問者数:

- 15今日の訪問者数:

- 33昨日の訪問者数:

最近の記事

- 唐津小旅行

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 福岡の「第二宅老所よりあい」

- 『福祉社会学の思考』(弦書房)の書評

- 「CareTEX福岡‘24」で講演をしました

- 共同通信 の『福祉社会学の思考』書評

- 中日新聞にコメントが掲載されました(東京新聞、北陸中日新聞にも)

- ジャカランダの花

- 図書館奇譚

- 【CareTEX福岡’24】の専門セミナーに登壇します

- 『ボランティアと有償ボランティア』が入試問題に出題されました

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が新聞で書評されました

- 長湯温泉(その2)

- ラムネ温泉(大分県竹田市・長湯温泉)

- CareTEX福岡’24 (マリンメッセ福岡)専門セミナーで講演します

- ジブリ温泉(その2)岩手県花巻温泉

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- ジブリ温泉(その1)──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

- 立命館大学・加藤周一文庫のこと

- 加藤周一の小さな机

- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」

- 私の原点──加藤周一その2

- 私の原点──加藤周一

- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード

- 名古屋のジブリパークに行きました

- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました

- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します

- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと

- マンガ版「君たちはどう生きるか」

- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集

- 「君たちはどう生きるか」という問い

- 「君たちはどう生きるか」もうすぐフランスでも公開だそうです

- 戦争の時代に宮崎アニメを読む

- プラネタリウムで「銀河鉄道の夜」体験

- 12月に愛知県名古屋市でセミナー講師をつとめます

- 中村学園大学で「社会福祉とボランティア」の授業をします

- 「記者ありき─六鼓・菊竹淳」を観ました

- 西日本新聞で『福祉の起原』が紹介されました

- 社会学、出会い直しの会

- 『福祉社会学研究』に私の著書『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』の書評が掲載

- 『共生社会学』Vol.12──退任記念号

- 市民協ミーティング2023 in 佐賀

- 8月、市民協が佐賀・熊本・鹿児島でフォーラム・キャラバン

- 「鈴木敏夫とジブリ展」に行きました

- 『福祉社会学研究』№20 での書評

- 京都の同志社大学で「福祉社会学会」設立20周年シンポジウム

- 大阪ボランティア協会の早瀬昇さんが『ボランティアと有償ボランティア』を書評して下さいました

- 『放送レポート』最新号で『福祉の起原』が紹介されています

- ブックトーク後のサイン会

- 新著『福祉の起原』のブックトーク

- 不思議なシンクロ──「鈴木敏夫とジブリ展」がスタート

- 『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生 トークセッション

- 『社会学評論』最新号に『ボランティアと有償ボランティア』の書評が掲載

- シンポジウム「見田宗介/真木悠介を継承する」

- UCLAのスティーブン・ウォーレス教授の逝去

- 超高齢社会に社会学からの解

- 九州大学からの海外発信

- 九州大学での最終講義を行いました(2023年2月6日)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。

- 研究の国際発信──『超高齢社会の乗り越え方』

- 最終講義日程(九州大学広報室)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)のカバーが決まりました

- 新年のご挨拶

- 見田宗介先生を偲ぶ会

- 戦争の乗り越えは可能か(西日本新聞・随筆喫茶)

- 「戦争の乗り越えは可能か」─「千と千尋の神隠し」から考える

- 佐藤忠男さんを偲んで(シネラ)

- 大阪・中之島の「大阪図書館」

- 北九州市立美術館の「祈り・藤原新也」

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』─香川県丸亀市でお話しをします

- 「コロナ禍のもとでのボランティアやNPO法人の活動の実態と課題──オンラインによる社会調査実習の試み」

- 「森田かずよ 世界に一つだけ、私の身体」を観ました

- 「伊豆の踊子」(1974)と「四季・奈津子」(1980)

- 名画座の打率

- 暗い眼をした女優─ミシェール・モルガン

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』

アーカイブ

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 482852総閲覧数:

- 35今日の閲覧数:

- 409昨日の閲覧数:

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 小林秀雄の「山の上の家」

- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画

- 周防大島の上空

- 小津安二郎の世界-「東京物語」の尾道を歩く

- 柳川・地域づくり協力隊の阿部さん

- 著書・論文・報告書など

- 唐津小旅行

- 首里のあひる

- 信濃追分で、堀辰雄と加藤周一を歩く

- 2015年 「はかた夢松原の会」の「水と緑とまちづくり報告会」

- ベンツ6

- 九州大学社会学・安立ゼミの懇親会

- コレージュ・ド・フランス前のミシェル・フーコー広場

- 博多・灯明ウォッチングが始まります

- 今週の一押しポッドキャスト

カテゴリー

- トップ (1,659)