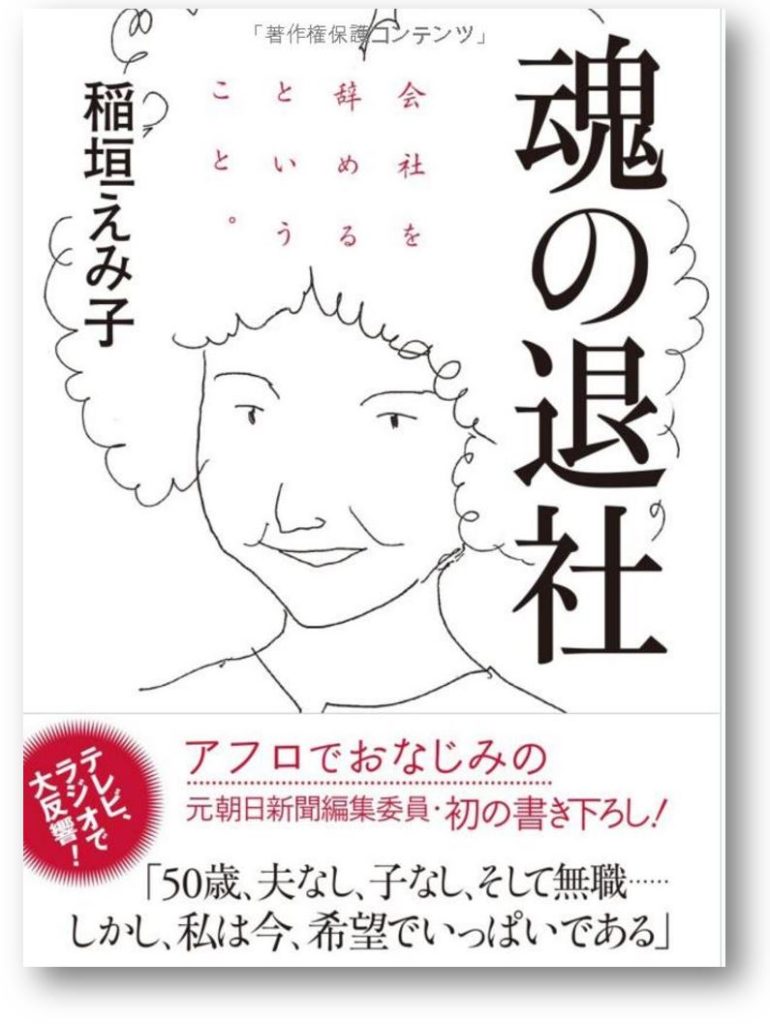

稲垣えみ子さんの著書、2冊めを読みました。なんと『魂の退社』(東洋経済新報社)です。すごいタイトルですね。

一見したところ「会社に対して、いろいろ言いたいことがあるので、魂をこめて、退社した」という激しい抗議ものかなと思ってしまうのですが、そうではありませんでした。

あまりに人生すべてを「会社」に吸い取られてしまっていた、それが「退社」して初めて分かった、退社して魂を回復する、という本なのだと思います。じつにリアルで、じつに根源的な問題提起がたくさんあります。

内容については、読んでいただくことにして、考えたことをひとつふたつ。

この本の問題提起力は、どこから来ているか。

それは「できない、ことは、できる」と行動によって、ひっくり返してみせたところでしょう。

退社や節電(暖房、洗濯機、冷蔵庫、掃除機、すべてなし)など、私たちが無条件に「できない」と思ってしまっていることを、「じつは、できるのだ」と実証してみせているからです。それが、案外かんたんにできる(節電)こともあるし、じつは考えていた以上にたいへんだった(退社)にしても。

すごいなぁ。同時に、読む人に、ゆっくり突きつけてくるものがあります。ざわざわざわと、心が揺らぎます。

文章はとてもソフトですが、底のほうから聞こえてくる声は、「あなたは、できない、ではなく、しない・したくない、という言い訳をしているのではないか」という問いだからです。これはけっこうハードな問いかけですね。

「できるのに、できない」というのは、私たちみんながかかえている根源的な問題でもあります。「ほんとうは、できるかもしれないのに、できない、と心を遮断していることが、この会社社会の心の壁ではないか」と問いかけているからです。

うーん、と深く考え込んでしまいました。

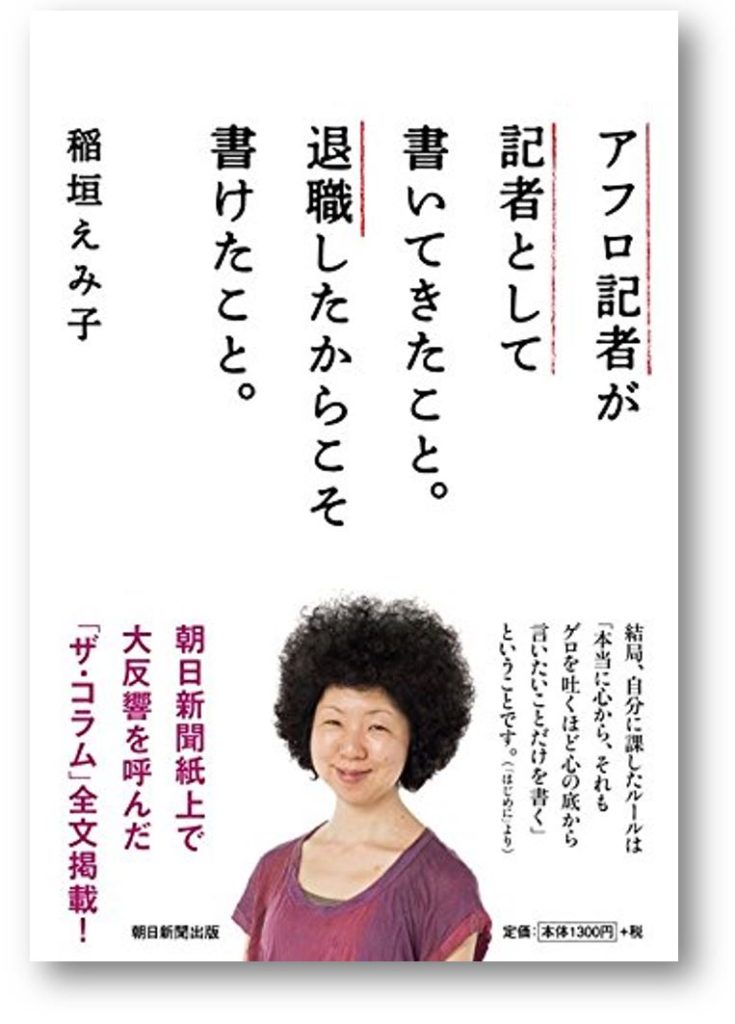

『アフロ記者が記者として書いてきたこと。退職したからこそ書けたこと。』を読みました

稲垣えみ子さんという元朝日新聞の記者さんが書かれた『アフロ記者が記者として書いてきたこと。退職したからこそ書けたこと。』(朝日新聞社)を読みました。これは一気に読みました。じつに深い、じつに考えさせられる、そのうえ、出来そうで出来ないことをやっておられる。いや「出来そうで」どころではない、とうてい出来そうもないことを、あっさり(本当はあっさりでないことは書かれているとおりだが)行動として乗り越えている。これは、すごい。ジャーナリスト志望者だけでなく、誰もが読んでみる価値がある。

大きなストーリーを見ると、東日本大震災と原発事故をきっかけに、節電生活をはじめて、暖房も冷蔵庫も洗濯機も使わなくなった生活を縦軸に、髪型をアフロにしたとたん、時ならぬ「モテ期」がやってきたり、新しく見えてきたことがたくさんあったということを、自分のメセンで考え、書かれているのです。そのきっかけになったのが、朝日新聞・大阪社会部時代に経験した「橋下現象」にあったことも書かれています。

橋下知事やがて橋下市長の時代の大阪の社会部デスクとして、たいへんな苦労をしてこられたことがしのばれます。しかもその対決が朝日新聞にとって連戦連敗だったという時代です。正しいと信じてやっていることが、世間からまったく逆の反応を引き出していってしまう。その意味で連戦連敗だったのです。「負けているのに負けていない」そう考えてしまう新聞社の流れにたいして、当事者としての社会部デスクが、じつに率直に負けを認め、深く考えて反省しながら、でも、どうして橋下が支持されるんだ、なぜ橋下に勝てないんだ、という叫びんでいるのす。

これは、ある意味、現在の私たちに共通の、社会に対する問い、社会に対する質問ではないでしょうか。

なぜ、正しかったことが正しくなくなってしまうのか。なぜ、こうなのか、なぜ、こうなってしまうのか。

しかも、もうひとひねりがあります。いわゆる朝日の誤報問題やさらなる逆風の中で、会社は検証と反省にたって、正しい報道へと社をあげて取り組む。すると、ますます、大文字の「正しさ」からはずれて、小文字の「正しさ」へと萎縮していってしまう……

その後にもいろいろあって稲垣えみ子さんは、50歳にして退職されるのですが、その退職も、受動的な退職でなく、前々から準備して計画していたことのようです。

考えている以上のことを行動が示している。そう感じました。

考えての行動もあるかもしれませんが、行動がラディカルで、そのあとを思考が追っていくタイプの方なのかもしれません。すごいですね。だから私たちも、書かれている以上のことを読むことができる。

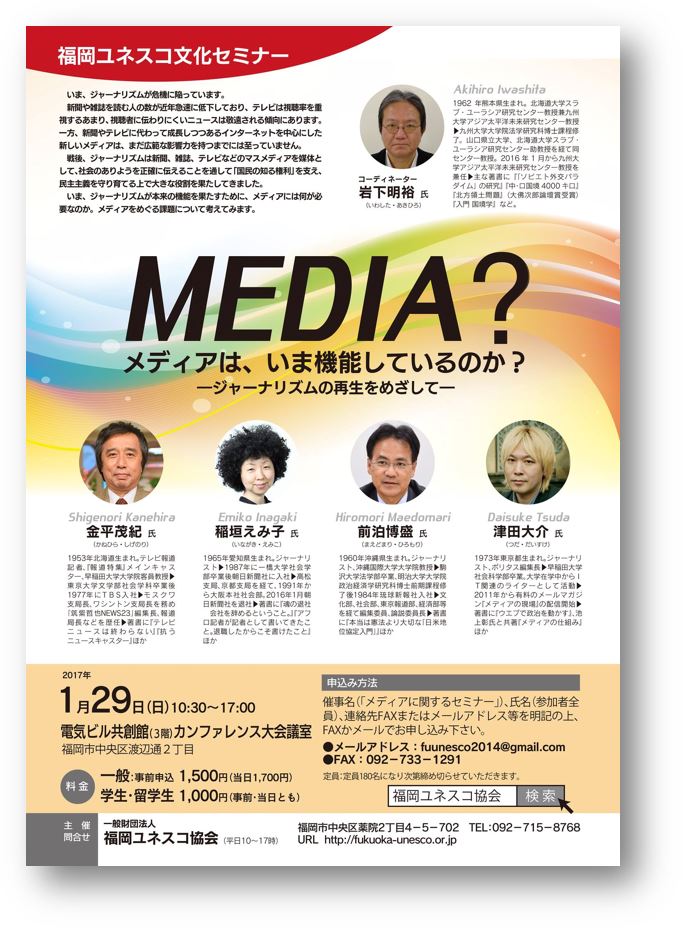

この稲垣えみ子さん、この週末、29日に福岡にいらっしゃいます。天神で開催される福岡ユネスコ文化セミナーに登壇されます。今から、お会いするのが楽しみです。

タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画

タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画

イタリア・トスカナ地方のサン・ガルガノ修道院の廃墟で撮影された、映画『ノスタルジア』における印象的なラストシーン。何度見ても、素晴らしい。まさに望郷の思いのつまったノスタルジアの映像です。背後に聞こえる歌が、また、いい。

この映像、YouTubeで探すとけっこうたくさん出てきます。

なるほど、廃墟の中に、ロシア(というよりタルコフスキーの故郷であるウクライナなのか)の家がミニチュア再現されて、その上に雪が降ってくるのですね。雪が舞って、降らせる雪が足りなくなってきている。この雪、鈴木清順なら、もっと派手に、もっとうまく降らせたのではないか。このあたりで、映画館だとスクリーンのカーテンが閉じていったものだ。イタリア・トスカナ地方のサン・ガルガノ修道院の廃墟で撮影された、映画『ノスタルジア』におけるラストシーン。YouTubeで探すとけっこうたくさん出てきます。なるほど、廃墟の中に、ロシア(というよりタルコフスキーの故郷であるウクライナなのか)の家がミニチュア再現されて、その上に雪が降ってくるのですね。雪が舞って、降らせる雪が足りなくなってきている。この雪、鈴木清順なら、もっと派手に、もっとうまく降らせたのではないか。このあたりで、映画館だとスクリーンのカーテンが閉じていったものだ。

福岡ユネスコ文化セミナー「メディアは、いま機能しているのか」

イタリア・ボローニャの野外シネマ

昨年夏に、ほんの数日、滞在しただけなのですが、写真を見返すと、なぜか懐かしい感じが、もう漂ってきます。日本から遠く離れたイタリアのボローニャです。ここは、ヨーロッパでもっとも古い大学(ボローニャ大学)があるところです。今は懐かしの「羽仁五郎」が、この大学を猛烈に気に入っていたそうです。これまた今では知る人も少なくなった「林達夫」が晩年、何度かイタリアを旅行した時に同行した人のエッセイに、このことが書かれていました。林達夫は敬してボローニャをさけたようです。そして、村上春樹のイタリア滞在記『遠い太鼓』にもボローニャは出てきます。こじんまりしていて、とても買物がしやすいということと、名物のニョッキのことが書かれていたと思います。

さて、ボローニャ。昨年、ミラノから特急電車にのって訪れました。かつて、イタリアの電車は、まず、まともに時刻表どおりに動くことはない、などと言われていました。いまや、ミラノからフィレンツェまでは、複数の競合する会社が運行していて、スピードの速さと時間の正確さサービスを競っています。時代は変わるのです。

ボローニャは、夏のバカンスシーズンで、大学には人影はありませんでした。その代わり、中心部の広場で、夜の野外シネマが毎晩開催されていました。マルチェロ・マストロヤンニの粋な姿がポスター写真になっています。夕食後、行ってみました。広大な広場に、たいへんな観客が集まっています。これはまさに『ニュー・シネマ・パラダイス』の世界ですね。

夏の夜の、天井のない野外の広場での、映画。はじめての経験でしたが、映画というものの、祝祭的な本質をかいま見た気がしました。映画が、閉じられた暗い空間のものであると同時に、広く開放的に多くの人に開かれたものであることを改めて感じさせるものでした。

タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

懐かしさが蘇ってきます。昨年の夏、20数年ぶりに、イタリアのトスカナ地方を旅しました。

一週間ほどレンタカーして、トスカナの中でもキャンティ地方を中心に旅したのですが、その途上で、一日かけて、アンドレイ・タルコフスキーの1983年の映画『ノスタルジア』の印象的な舞台となった「サン・ガルガノ大聖堂の廃墟」を再訪しました。そう・・・20年ほど前にも、いちど、苦労して訪ねたことがあるのです。今回は、カーナビがあったからなんとか行き着けたわけですが、「前回は、なんで、こんなところに、カーナビもなしに、行きつけたのだろう」と、われながら不思議な思いに襲われました。周囲はただひたすら、ずうっとトスカナの平原です。人家もまばらで何も目印になるものはありません。今回も、はたしてこの道で良いのだろうか、と何度も思いました。前回は、きっと、まだ、若かったということなんでしょうか。はるばるこんなところに一人で到達したことは奇跡的なことのようにも思われます。

20数年まえ、フィレンツェでレンタカーをしたときは、石畳の一方通行だらけの街を出るのに大汗をかいたことを思い出します。フィレンツェをでたあとは、シエナ、サンジミニャーノ、ペルージャ、アッシジなど、夢のイタリアの街々を巡りました。その途中、サンガルガノを訪問したのです。

それは、とにかくアンドレイ・タルコフスキーの『ノスタルジア』の映像が強烈だったからです。夏の終わりに訪ねたサンガルガノの廃墟は、観光客がちらほらの、ただひたすら廃墟でした。今回、訪問してみると、ややや、駐車場は満杯でクルマがとおくまであふれています。しかもなんと、近くには農協経営のレストランやアグリ・ツーリズモのホテルまで出来ているではありませんか。サンガルガノ大聖堂は、かつての荒れ果てた姿とはまったく別物の観光地になっていたのでした。したがって、タルコフスキーの映画のような、しっとりとした侘しさのようなものは、もはやありません。そもそも、あの映画は霧のたちこめるトスカナの風景から始まっていました。真夏の、バカンス客のあふれる、トスカナではありません。

こぎれいになってしまって、かつての寂れた風景の思い出の残骸のようなところを歩きながら、あぁ、変わったのだ、時がたったのだと思いました。この20年の間に起こったことは、EUの出現とイタリアの現在ということでしょうか。でも、ここを訪れる人たちは、いったい、なぜ、ここに来たのでしょう。いぶかしくも思わざるをえませんでした。ここは、アンドレイ・タルコフスキーの映画を思い出すこと以外に何があるというのだろう。でも、おおぜいの若い訪問客たちは、まさか、タルコフスキーの『ノスタルジア』を見たから、ここに来ているわけでもないでしょう。ほとんど誰もタルコフスキーなんか知らないじゃないか。いや、ひょっとして・・・などと思いはめぐるのでした。

さて、映画のラストシーン。じつに印象的なラストシーンは、映画史に残るものと思います。この、サンガルガノの廃墟の中に、ロシアの古里が出現して、そこにたたずむ主人公と愛犬の上に、しずしずと、やがて本格的に、雪がふりはじめるのです。メイキング映像を見たことがありますが、大勢のスタッフが、廃墟の上から、雪を降らせたのです。それは、まるで、鈴木清順の映画のラストシーンで、満開の桜の花びらが散り始めるのと同種の感動を与えるものでした。その中で、愛犬とともに、懐かしいロシアの故郷のノスタルジアに包まれながら意識を失って亡くなっていく主人公の姿は、今、考えても鳥肌が立ってきます。それは、村上春樹の『世界の終わりとハードボイルドワンダーランド』の終わり方と、響き合っているように思います。

*

20数年前には、その後、南下してローマのレオナルド・ダ・ビンチ空港まで走りました。空港でレンタカーを返却する前夜には、『ノスタルジア』のもうひとつのロケ地、トゥスカニアにも滞在したはずです。小さな村の唯一の小さなホテルに宿泊しました。当時、インターネットもなかった時代です。なんでこんなところにまで行けたのか、今考えても不思議な気がします。帰国は午前中のローマ発の便だったので、朝方5時まえに宿を出発して、間に合うかどうかドキドキしながらクルマを走らせたのを懐かしく思い出しました。

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 396218総訪問者数:

- 19今日の訪問者数:

- 33昨日の訪問者数:

最近の記事

- 唐津小旅行

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 福岡の「第二宅老所よりあい」

- 『福祉社会学の思考』(弦書房)の書評

- 「CareTEX福岡‘24」で講演をしました

- 共同通信 の『福祉社会学の思考』書評

- 中日新聞にコメントが掲載されました(東京新聞、北陸中日新聞にも)

- ジャカランダの花

- 図書館奇譚

- 【CareTEX福岡’24】の専門セミナーに登壇します

- 『ボランティアと有償ボランティア』が入試問題に出題されました

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が新聞で書評されました

- 長湯温泉(その2)

- ラムネ温泉(大分県竹田市・長湯温泉)

- CareTEX福岡’24 (マリンメッセ福岡)専門セミナーで講演します

- ジブリ温泉(その2)岩手県花巻温泉

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- ジブリ温泉(その1)──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

- 立命館大学・加藤周一文庫のこと

- 加藤周一の小さな机

- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」

- 私の原点──加藤周一その2

- 私の原点──加藤周一

- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード

- 名古屋のジブリパークに行きました

- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました

- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します

- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと

- マンガ版「君たちはどう生きるか」

- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集

- 「君たちはどう生きるか」という問い

- 「君たちはどう生きるか」もうすぐフランスでも公開だそうです

- 戦争の時代に宮崎アニメを読む

- プラネタリウムで「銀河鉄道の夜」体験

- 12月に愛知県名古屋市でセミナー講師をつとめます

- 中村学園大学で「社会福祉とボランティア」の授業をします

- 「記者ありき─六鼓・菊竹淳」を観ました

- 西日本新聞で『福祉の起原』が紹介されました

- 社会学、出会い直しの会

- 『福祉社会学研究』に私の著書『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』の書評が掲載

- 『共生社会学』Vol.12──退任記念号

- 市民協ミーティング2023 in 佐賀

- 8月、市民協が佐賀・熊本・鹿児島でフォーラム・キャラバン

- 「鈴木敏夫とジブリ展」に行きました

- 『福祉社会学研究』№20 での書評

- 京都の同志社大学で「福祉社会学会」設立20周年シンポジウム

- 大阪ボランティア協会の早瀬昇さんが『ボランティアと有償ボランティア』を書評して下さいました

- 『放送レポート』最新号で『福祉の起原』が紹介されています

- ブックトーク後のサイン会

- 新著『福祉の起原』のブックトーク

- 不思議なシンクロ──「鈴木敏夫とジブリ展」がスタート

- 『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生 トークセッション

- 『社会学評論』最新号に『ボランティアと有償ボランティア』の書評が掲載

- シンポジウム「見田宗介/真木悠介を継承する」

- UCLAのスティーブン・ウォーレス教授の逝去

- 超高齢社会に社会学からの解

- 九州大学からの海外発信

- 九州大学での最終講義を行いました(2023年2月6日)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。

- 研究の国際発信──『超高齢社会の乗り越え方』

- 最終講義日程(九州大学広報室)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)のカバーが決まりました

- 新年のご挨拶

- 見田宗介先生を偲ぶ会

- 戦争の乗り越えは可能か(西日本新聞・随筆喫茶)

- 「戦争の乗り越えは可能か」─「千と千尋の神隠し」から考える

- 佐藤忠男さんを偲んで(シネラ)

- 大阪・中之島の「大阪図書館」

- 北九州市立美術館の「祈り・藤原新也」

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』─香川県丸亀市でお話しをします

- 「コロナ禍のもとでのボランティアやNPO法人の活動の実態と課題──オンラインによる社会調査実習の試み」

- 「森田かずよ 世界に一つだけ、私の身体」を観ました

- 「伊豆の踊子」(1974)と「四季・奈津子」(1980)

- 名画座の打率

- 暗い眼をした女優─ミシェール・モルガン

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』

アーカイブ

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 482999総閲覧数:

- 182今日の閲覧数:

- 409昨日の閲覧数:

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- 周防大島の上空

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- 小津安二郎の世界-「東京物語」の尾道を歩く

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 唐津小旅行

- 小林秀雄の「山の上の家」

- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- 九州大学社会学・安立ゼミの懇親会

- タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画

- 「風立ちぬ」と「ノルウェイの森」

- 柳川・地域づくり協力隊の阿部さん

- 著書・論文・報告書など

- 首里のあひる

- 長湯温泉(その2)

- 信濃追分で、堀辰雄と加藤周一を歩く

- 2015年 「はかた夢松原の会」の「水と緑とまちづくり報告会」

- ベンツ6

- 駿台時代を思い出す(2)─日本史の金本正之先生

カテゴリー

- トップ (1,659)