From the monthly archives: "7月 2014"

中井久夫『「昭和」を送る』を読む

中井久夫『「昭和」を送る』(みすず書房)を読んだ。

複雑で微妙な本である。臨床家としての氏の特質がよく現れているのであろう。理論や枠組みで考える以上に、人間の心と行動の複雑な機微、微妙なところから奥深くへと分け入っていくような手法、精神病の臨床家の名人芸のような論じかたである。それが天皇の話になると、さらに一段と微妙さが加わって、読後感はかならずしもすっきりとはいかない。そういうふうに書かれているのである。そもそも「天皇」は名人や達人が描くと別様なものになるのか。

「土居健郎先生と私」という一文などもその典型で、あっと驚くようなエピソードがさりげなく書かれてある。それを大きく強く論じるのでなく、さりげなくおいて「弁護者の立場に徹してそれを書いた」と記す。この辺り、理論やビジョンでなく、染みるようなエピソードを素材として考えを書くスタイルは、たしかに臨床家に徹した書き方なのだろうなぁ。

でも、われわれに直接は関係ない患者さんのエピソードとはちがって、昭和や平成の問題は、この世界に住むわれわれみんなに強く影響する問題である。なんだか、そのあたり、まだ茫漠として微妙でうまく了解しきれない。

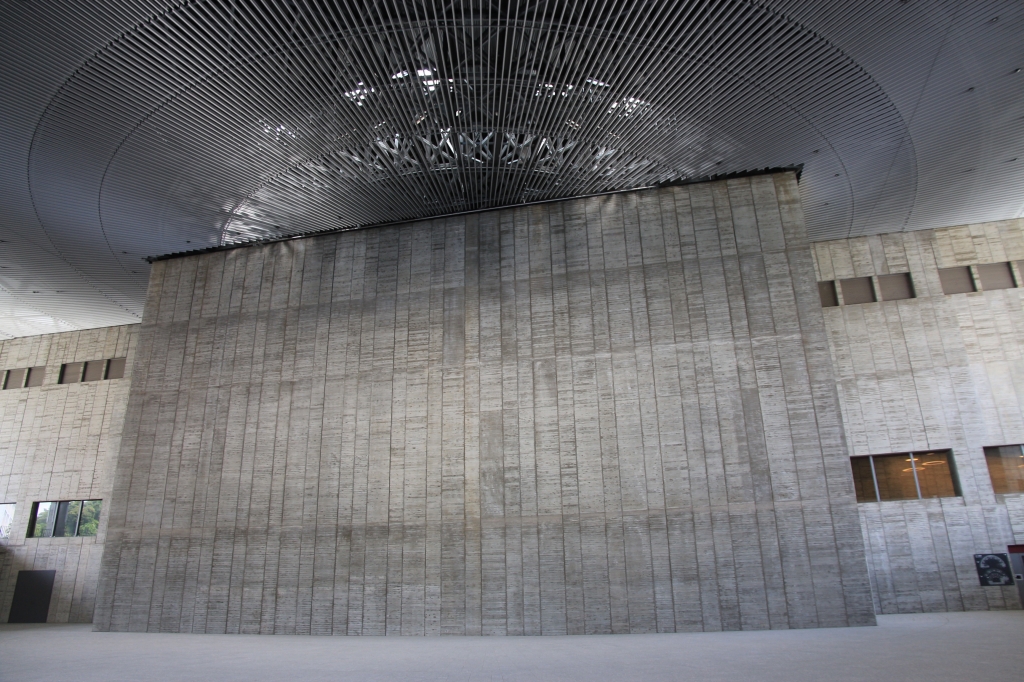

丹下健三 ー理想の時代の建築

録画しておいた「丹下健三-いにしえから天へ地平へ」(NHKハイビジョン特集)をみました。

建築というのはその時代の特徴を非常に体現するものだということを、あらためて強く感じました。彼の作品の、広島の原爆記念公園、高度経済成長に入るころの香川県庁、そして東京オリンピックの代々木体育館、そして最後の東京都庁など。それぞれの時代精神を体現するかのような建築で、その解説を聞きながら、ああ、丹下健三というのは見田宗介や大澤真幸のいう日本の「理想の時代」を体現している建築家なのだということが、ようく分かりました。日本人が「理想」を信じてそれに向かっていた時代。「戦争を二度と繰り返しません」という「理想」(まさに「理想の時代」の「理想」であったことが、現在、日々確認されつつある…)。戦前の重々しい権威の象徴としての役所ではなく、戦後の開かれた民主主義の場としての県庁という「理想」。さらにオリンピックという世界への場で、近代的な建築でありながら日本の伝統的な様式美の粋を示すという世界に差し出された日本の「理想」。あぁ、日本の建築を世界に知らしめた「理想の時代」の人が丹下健三だったのだ。それは時代がそうだったからなのだ。(だからこそ、すでに理想の時代が去っていた頃に作られた東京都庁舎は、どうにも収まりのわるい時代錯誤的なものに見えてしまうのだな)。

後続する建築家の磯崎新などは、すでに「理想」を信じたり、「理想の時代」に生きることができなくなっていたから、それゆえに「虚構の時代」(言い換えればポストモダン)に生きざるをえなくなっていたのだな。さて、そうなるとその次の安藤忠雄などは、さしづめ「不可能性の時代」の建築家なのか……などなど、いろいろ考えてしまいますね。

夏の利賀村、SCOT

夏のイベント、どれに行くか、わくわくしてきますね。毎年8月末に開催される富山県利賀村での演劇フェスティバル(鈴木忠志のSCOT)。今年もいよいよ演目が発表され予約受付が始まりました。私も初日に電話して、ずっとつながらず、ようやく40分後につながりました。しかしすでに宿泊のほうは近場が満室で、なかなかきびしいようですね。昨年は、会場から一山こえた別の集落にある民宿でしたから、行きも帰りもけっこう大変でした(しかしそのぶん絶美な山中の農家民宿でした)。今年はもっと近くをと思っていたのですが、一人だと民宿の相部屋らしいです。まぁ仕方ないか。

ところで利賀村、ここには全国各地からたくさんの人が集まりますが、どこから行っても遠い。なかなかたいへんな山深い山中です。昨年は名古屋からバス4時間以上かけて行きました。今年は富山から入ろうかと思っています。

白土三平の社会学

今年の5月に福岡ユネスコ協会で講演してもらった四方田犬彦さんの旧著『白土三平論』(ちくま文庫)、大冊ですが、ようやく読み終わりました。白土三平といっても今の若者で知る人はほとんどいないでしょう。でも白土三平の『忍者武芸帳』や『カムイ伝』『カムイ外伝』など、ほんのちょこちょことつまみ食い的にしか読んでこなかった私としては、はじめて白土三平の全貌に触れたような感じです。白土三平は、よく「唯物史観にもとづいた忍者漫画」などと言われますが、そんな図式的な薄っぺらなものでなく、もっと奥行きのある波瀾万丈のドラマなんですね。でも、忍者はどこから来たのか、忍者がなぜあらわれるのか。忍者が「抜け忍」となって、忍者から追われるのはなぜなのか。そのあたりになると、差別と非差別、体制と反体制、反体制の中のさらなる争い、などとなって、あぁ、これはたしかに1960年代の時代状況にあった大人気マンガだったのだなぁ、と納得しました。表にでてこない反体制の忍者という存在に、ある意味、ゲリラのような、社会に対抗する少数者あるいは「革命者・工作者」のイメージが重ね合わされて、しかもそういう忍者への肯定的な感情移入が可能だった時代のものなのだなぁ、とあらためて感じました。忍者は、いまだったら「テロリスト」として一蹴されてしまうでしょう。とんでもない「反社会的存在」としてレッテルを貼られて、カムイのようなヒーローになりにくいのではないでしょうか。でも、わずか30数年前には大ヒーローだったのです。その忍者が、いまや正反対のテロリストとして読まれてしまう。しかし……ということはあと30数年すると、ふたたび価値転換、イメージ転換がおこって、カムイのようなヒーローが再登場してくることもありうるかもしれない。マルクスだっていま読み直されはじめているし……そういうことも考えさせられました。

「柳川市定住促進若者会議」のスタート

春学期は終わりかけていますが、逆に、調査や研究プロジェクトはこれから発足したり、動きだします。

授業の中から育ってきた学生たちとともに「若者目線で考える少子化や地元づくり」を考えています。それがふくらんで、福岡県柳川市とコラボレーションして「柳川市定住促進若者会議」の議論のたたき台プランを学生たちと一緒に作ることになりました。その立ち上げもかねて、学生の中心人物・中村くんのシェアハウスで、関係者が一堂に会しました。今年の夏はちょっとすごいことになりそうだ。

そしてパーティの後の2次会へ。柳川出身の学生たちや柳川市の職員の方々、今回のプロジェクトに参加する学生さんたちとの2次会。柳川出身者は地元愛が強いですね。みんな真剣に柳川の将来を考えています。

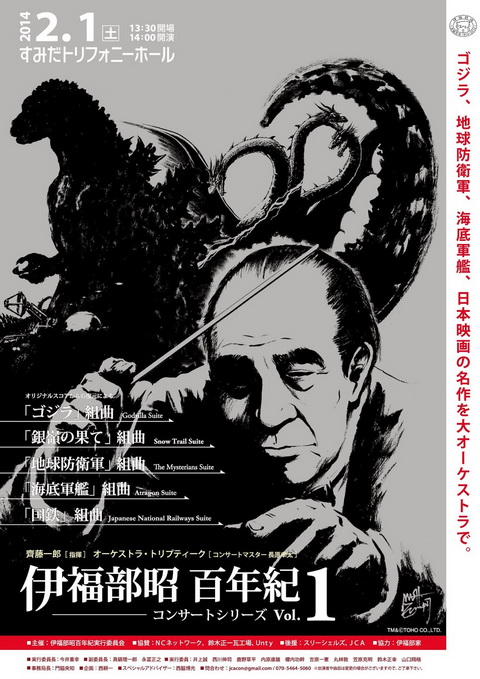

音で怪獣を描いた男~ゴジラVS伊福部昭~

ゴジラ関連のTV番組を見ています。今回は、「音で怪獣を描いた男~ゴジラVS伊福部昭~」(NHK BSプレミアム)を見ました。

あの印象的なゴジラのテーマ音楽を作曲した伊福部さん、もとは鳥取の神官の家系なんですね。明治維新で神官の仕事を剥奪されて、北海道・釧路に流れていったとか。戦時には苦労して、軍の兵器開発で被爆して、それだけに「ゴジラ」にふくまれている反戦・反核のメッセージに強く共鳴して、ゴジラの音楽を必死で作曲したとか。なるほど、だからこそ、第一作目には魂が込められているわけだ。私の記憶は、キングギドラあたりからなんですが、あのあたりになると、怪獣対怪獣のW杯トーナメント戦みたいになっちゃってるからなぁ。

昆虫標本異聞

昆虫標本異聞

九州大学中央図書館の展示スペースに「烏山邦夫氏寄贈の昆虫標本」が展示されていました。

思わず「鳩山邦夫」さんから昆虫標本が寄贈されたのか、と思ってしまった。あの邦夫さん、有名なチョウチョのコレクターですからね。

でも、良くみると、「烏山」さんで、長崎の田平カトリック教会の神父さんらしい。長年かけてコレクションした珍しい標本をまとめて九州大学に寄贈したんですね。もともと九州大学は昆虫学でも有名です。最近では、不思議な形をした「ツノゼミ」の研究者がいるはずです。

昔は、私もよく昆虫採集をしたものです。でも、今でもよく覚えているのですが、小学校の同級生で、夏休みの課題で見事な蝶の標本を作ってきたのがいました。すごいなぁ、きれいだなぁ、とは思ったけれど、自分が作りたいとは思わなかった。

自然の中での「採集」が好きな人と、採集したあとの「標本づくり」(やその後にじっくりと調べたり比較したりすること)が好きな人とがいるんですね。養老孟司さんなどは、両方好きなようですが、どちらかと言えば、標本づくりのほうが楽しそうですもんね。私は、やっぱり「昆虫学」には向いてなかったんでしょうね。

図書館異聞

図書館異聞。

土曜日の図書館、期末試験が近いからなのか、ずいぶんと学生で混雑している。それは良いことだが、さてさて騒がしい。どうやらリーディングルームが模様替えされてから、静かに読書する空間ではなく、学生たちが発表したりディスカッションしたりする場になっているようなのだ。ふうーん、図書館はたんに本を読む場所ではなくて、友だちとだべったり、ディスカッションしたり、ゼミ報告の企画をともに練ったりする居場所空間になったのか、それが大学図書館の新しいトレンドなのか・・・。まぁ、多少の疑問なしとはしないが、図書館に学生が集まってくるのは、その反対よりはずっといい。

さて、さらにリーディングルームの奥のほうにいくと、しずかに読んでいる人も多い。でも、よく見ると、公務員試験勉強やら、司法試験勉強やら、何らかの試験勉強をしている人が大多数ですね。ううーむ、図書館の中の静かな場所は、受験勉強空間化しているのか(でも、まぁ、これは何十年も前から、そうだったよなぁ)。

梅雨の日曜日

梅雨の日曜日

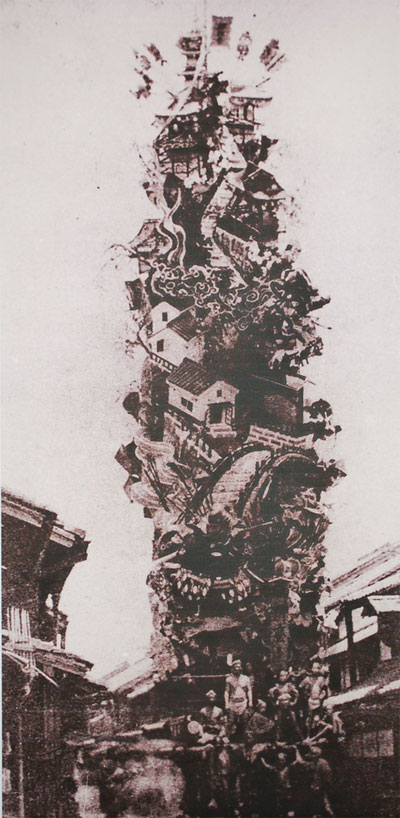

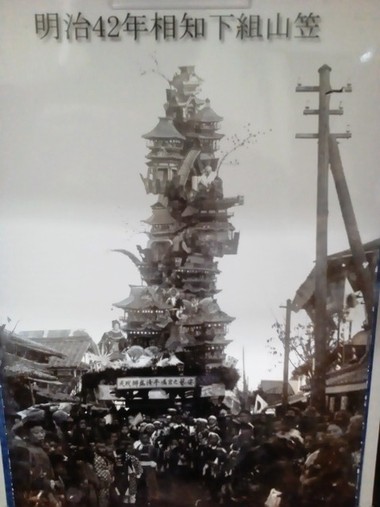

山笠も終盤、梅雨空も本番ですね。梅雨時って、体も気分も重たいですね。ごろごろしていてもどんどん沈んで行くようなので、夕方、公園に出かけると……いろんなものが見つかります。まず、カメ。この時期、産卵期なんでしょうか。カメが陸にあがってきて、のそのそしていますね。けっこういたるところで見かけますよ。

ついで、セミ。朝にはクマゼミが鳴き始めています。夕方はジーッという梅雨のような声で鳴いているセミがいます。見つけにくいですが「ニイニイゼミ」でしょう。ようやくその姿をキャッチしました。

そしてキノコです。梅雨時にもこもこ生えてきて、あっというまに大きくなって、あっというまにしぼんでいきます。面白いですね。

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 392335総訪問者数:

- 28今日の訪問者数:

- 27昨日の訪問者数:

最近の記事

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- 「君たちはどう生きるか」──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

- 立命館大学・加藤周一文庫のこと

- 加藤周一の小さな机

- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」

- 私の原点──加藤周一その2

- 私の原点──加藤周一

- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード

- 名古屋のジブリパークに行きました

- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました

- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します

- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと

- マンガ版「君たちはどう生きるか」

- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集

- 「君たちはどう生きるか」という問い

- 「君たちはどう生きるか」もうすぐフランスでも公開だそうです

- 戦争の時代に宮崎アニメを読む

- プラネタリウムで「銀河鉄道の夜」体験

- 12月に愛知県名古屋市でセミナー講師をつとめます

- 中村学園大学で「社会福祉とボランティア」の授業をします

- 「記者ありき─六鼓・菊竹淳」を観ました

- 西日本新聞で『福祉の起原』が紹介されました

- 社会学、出会い直しの会

- 『福祉社会学研究』に私の著書『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』の書評が掲載

- 『共生社会学』Vol.12──退任記念号

- 市民協ミーティング2023 in 佐賀

- 8月、市民協が佐賀・熊本・鹿児島でフォーラム・キャラバン

- 「鈴木敏夫とジブリ展」に行きました

- 『福祉社会学研究』№20 での書評

- 京都の同志社大学で「福祉社会学会」設立20周年シンポジウム

- 大阪ボランティア協会の早瀬昇さんが『ボランティアと有償ボランティア』を書評して下さいました

- 『放送レポート』最新号で『福祉の起原』が紹介されています

- ブックトーク後のサイン会

- 新著『福祉の起原』のブックトーク

- 不思議なシンクロ──「鈴木敏夫とジブリ展」がスタート

- 『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生 トークセッション

- 『社会学評論』最新号に『ボランティアと有償ボランティア』の書評が掲載

- シンポジウム「見田宗介/真木悠介を継承する」

- UCLAのスティーブン・ウォーレス教授の逝去

- 超高齢社会に社会学からの解

- 九州大学からの海外発信

- 九州大学での最終講義を行いました(2023年2月6日)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。

- 研究の国際発信──『超高齢社会の乗り越え方』

- 最終講義日程(九州大学広報室)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)のカバーが決まりました

- 新年のご挨拶

- 見田宗介先生を偲ぶ会

- 戦争の乗り越えは可能か(西日本新聞・随筆喫茶)

- 「戦争の乗り越えは可能か」─「千と千尋の神隠し」から考える

- 佐藤忠男さんを偲んで(シネラ)

- 大阪・中之島の「大阪図書館」

- 北九州市立美術館の「祈り・藤原新也」

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』─香川県丸亀市でお話しをします

- 「コロナ禍のもとでのボランティアやNPO法人の活動の実態と課題──オンラインによる社会調査実習の試み」

- 「森田かずよ 世界に一つだけ、私の身体」を観ました

- 「伊豆の踊子」(1974)と「四季・奈津子」(1980)

- 名画座の打率

- 暗い眼をした女優─ミシェール・モルガン

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』

- 中井久夫さん追悼

- 見田宗介先生追悼─『社会学評論』№289編集後記

- 「ふたりのウルトラマン」とは何か

- 「ゴルバチョフ:老政治家の遺言」を観ました

- オンラインでの社会調査実習

- 村上春樹ライブラリーのジャズ

- 西日本社会学会年報に私の書評が掲載されました

- 西日本社会学会年報2022に、拙著『超高齢社会の乗り越え方』の書評が掲載されました

- 見田宗介先生、最後の年賀状

- 社会学者の見田宗介先生が亡くなられました

- NHK/IPC 国際共同制作「映像記録 東京2020パラリンピック」を見ました

- 「no art, no life」と「ツナガル・アートフェスティバル福岡」

- 九州大学文学部の卒業式

- 感慨も湧かないのか、かえって感慨深いのか──いよいよ卒業式です

- no art, no life 〜表現者たちの幻想曲

- 東京大学社会学の佐藤健二さんの最終講義

アーカイブ

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 472020総閲覧数:

- 93今日の閲覧数:

- 88昨日の閲覧数:

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- まさかのどしゃぶりの雨の中の柳川川下り

- 小林秀雄の「山の上の家」

- タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画

- 「君たちはどう生きるか」──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 松茸、有マス

- プロフィール

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- かふか2

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- 「無法松の一生」を観る

- 「讃岐・超ディープうどん紀行」(村上春樹)を追いかける

- 建築における人間工学はどうなっているのか

- 京都の漬物

- 駅5

- 宮澤賢治の「圖書館幻想」(ダルゲとダルケ)

- 映画「ローザ・ルクセンブルク」を観ました

- 夢の本屋紀行─中国・南京の先鋒書店

- ルチェルナ3

カテゴリー

- トップ (1,643)