福岡で初雪 九州にも冬到来

福岡で初雪 九州にも冬到来

ウェザーマップ 11月28日(木)8時51分配信

きょう28日は西日本を中心に強い寒気が入り、福岡では今シーズン九州では初となる「初雪」が観測された。

28日は冬型の気圧配置で、強い寒気が流れ込んでいる影響で、福岡では午前8時までに気温が5.9℃まで下がり、今季一番の冷え込みとなっている。日本海側の地域には、寒気に伴う雨雲が流れ込んでいて、福岡では気温の低下に伴い「初雪」となった。福岡での「初雪」は、平年より17日、昨年よりは8日早く、観測史上7番目に早い観測だ。

このあとも福岡をはじめ、日本海側の地域では断続的に冷たい雨や雪が降る予想で、晴れる太平洋側でもほとんどの所で、平年を下回る寒さとなる見込みだ。

新聞に福岡ユネスコ協会セミナーの報告記事が掲載されました

N日本新聞の11月25日付朝刊に、11月16日の福岡ユネスコ協会セミナーの報告記事が載りました。

大分県・長湯温泉にある「ラムネ温泉」

秋晴れだと、紅葉がりにあわせて温泉に行きたくなりますね。

九州は、紅葉狩りにぴったりの温泉も多いので、この時期、楽しみです(そんなに行けないけれど)。

11月初旬、臼杵の竹宵にいった帰り、長湯温泉に立ち寄りました。

ここは某温泉教授が「三つ星」をつけている大丸旅館があるところで、黒川温泉につづいてブレイクしそうだ、とあります。

ちょっと遠い(大分の湯布院からさらに1時間くらいいった山奥にある)ので、これまでいく機会がなかったのです。

さて、長湯の温泉街そのものは、日本全国どこの温泉街にも見られるような、バブル崩壊あとの行き場のない衰退、いわば崩壊寸前の、かわいそうな風情もただよってはいました。その中で、大丸旅館が運営する「ラムネ温泉」は面白かった。すごく良いです。ここは、建築探偵として有名な藤森教授が、その遊び心を発揮して設計した楽しい建物。ギャラリーまで併設されていて、旅館のもつ「お宝」が展示されていて興味深いし、温泉も濁り湯と「炭酸湯」と二種類が楽しめます。とくに露天の炭酸温泉は、32度とぬるいので、えんえんと入り続けることができるうえ、しだいに全身に炭酸のバブル(これがラムネそっくり)がびっしりついてきて、これが子どもに大受け。バブルをつぶしたり、また湧き上がってくる泡をたのしんだり、はしゃいで、楽しい時間を過ごすことができました。

- ラムネ温泉

【社会調査実習】天神でのアンケート調査のアイデア

【社会調査実習】アンケート調査のアイデア

社会調査実習の皆さん

アンケート調査の設計と実施は、かんたんに考えていたところ、じつは、とっても奥深く、なかなか難しいものであることが、だんだんに分かったきたことと思います。そうです、かんたんに見えて、じつはとっても難しいのだと実感することも、【社会調査実習】の重要なポイント、それこそが社会調査実習の教育効果でもあります。

さて、ここがふんばりどころだ。

ここで、ああ、難しい、と諦めてしまっては、残念なことになる。

難しさを分かりつつも、最後までふんばりつづけてこそ、学ぶことも多いというものです。

とは言っても茫然自失でも困るので、いくつかヒントを。

1.選択として「一般人」調査と「専門家」調査とがありうると思います。ごくふつうの一般人に、ごくふつうの一般的なことをきく。新聞やテレビ、マスコミのアンケート調査は、だいたいこれでしょう。ものすごく数が多いと、意外な発見があることもあるが(たとえばNHK調査)、だいたいは、平凡なことが平凡に分かるだけに終わります。「専門家」調査は、ひとつのテーマや事象にずっと関わりつづけてきた人たちへの調査です。天神の「無縁社会」化について、何年も何十年も見続けてきた人たちですから、いろいろな事例やいろいろな変化をしっており、いろいろなことを考え、いろいろな解決策や対策についても考えてきたに違いない。まさに、素材の宝の山だと思います。

2.ところが、こうした専門家へはアプローチが難しい。たとえば「守秘義務がある」というのでおじけづいてしまったのが、先日のパターンだと思います。しかし、これは乗り越えられない壁ではない。まずは、どんな内容だと答えても守秘義務にふれないのか、という範囲を聞き出すことから始める必要があります。それが分かったら、その範囲内で、かんたんな質問項目を設定するればよい。たとえば「この5年間くらいの間に、天神では「無縁社会」が進んでいると思いますか」とか、「活動の中で、「無縁社会」的な事例に出会われたことがありますか」など。

「無縁社会についての事実」(見たことがあるか、直面したことがあるか、聞いたことがあるか、などと婉曲にきく)、「無縁社会についての認知」(増大しているのか、横ばいなのか、へっているのか)、「無縁社会についての意見」(これは、住民の意識のしからしむところで、いかんとかもがたい、とか、いや行政がもっと介入すべきだとか対策すべきだとか、町内会がもっとがんばるべきだとか・・・いろいろと提案もあるだろう)という3つの柱だけでもじゅうぶんに発見価値のあるアンケートになるはず。

3.専門家の中には、民生委員だけでなく、町内会長さん、自治会長さん、老人会長さん、公民館長さんなども、調査対象に入れて、対比させると面白い。さらに拡大して、ボランティアやNPOの人、公民館にきている人にも、聞いてもよい。

4.そもそも、「無縁社会についての事実」「無縁社会についての認知」「無縁社会についての意見」ということなら、いっぱんの人(ふれあいサロン、公民館利用者など)に聞いても、専門家と対比できるから面白い。

5.というわけで、事実、認知、意見ということだけ聞いても、じゅうぶんに発見力のある、おもしろいアンケートが出来ると思うよ。地域別、居住形態

居住年数、家族構成、年齢や職業(前職だったりするかもしれない)などは、入れても良いが、どんどんふくらんでいってしまう。まして、おそらく因果関係まで分析していくのは、難しいだろうから、まずは、インパクトのある発見力のある項目にしぼって、実現しているのが、必要ではないだろうか。かんたんなクロス集計でも、じゅうぶんに、おもしろい結果がでると思う。

6.そのうえで、天神の「無縁社会」化について、行政や関係者は、どう対処しているのか、どんな対策や対応が行われているのか、その事実の把握をしていくことも、分析のうえでも報告書のうえでも、とても大切なポイントになると思う。

福岡ユネスコ協会シンポジウムのふり返り(その2)

そもそも学生は、大学生になっても「学ぶ」ことが「答えを教えてもらうことだ」と思っているふしがある。

でも高校までとは違って、世の中にはそう簡単な答えはない、いや正解なんかない(かもしれない)なかで、自分で考えて決断していかなくちゃならない状況が、どんどん押し寄せてくるのが実社会だろう。だから「教えてもらう」のではぜんぜん足りなくて、自分で考えていかなくちゃならなくなる。そのために、考えるための方法論だとか、考えるための素材だとか、より深く考えるための理論だとか、良く考えている人の本や著作の探し方とか、そういう方法論に関わる部分を、大学では提供しているのではないか(あまりにも当たり前の話なんだけど)。

ところが、これまた考えるのと行うのとでは大違いで、じっさいには出来ない。ついつい人の答えを待ってしまう、人の答えを聞こうとしてしまう、正解を他人のコトバのなかに、求めてしまう。単純で明快なメッセージにころりと参ってしまう。そこまで単純ではないにしても、やがては、裏切られた、失望した、だめだだめだ、ということになったりする。大学や教育内容も、だんだん「消費対象」になってきて、できるだけ安く、安楽に知識や単位が得られると、それが大学の授業評価、となっていくのだろうか・・・

授業で、先日の福岡ユネスコ協会シンポジウムのふり返りを行いました

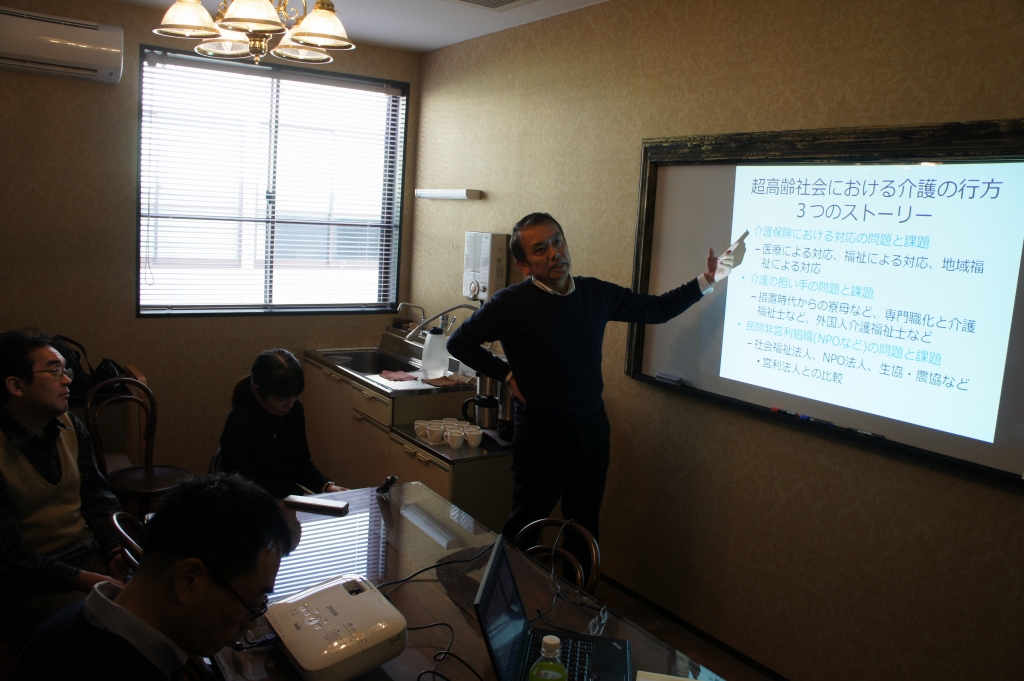

先日の授業では、2013年11月16日の福岡ユネスコ協会のシンポジウムに参加した学生ひとりひとりの感想をききながら、シンポジウム内容の振り返りを行った。

まず第一にびっくりしてしまったことは、学生たちの少なからぬ人数のものが、シンポジウムに参加して、「自分たちの生き方を反省した」「自分の考え方が浅かったことを反省した」「私たちはこれから・・・しなくてはいけないと思った」とか、自分の生き方の反省と指針を、読み取ろうとしていたことでした。

これにはちょっと驚いてしまった。シンポジウムでは様々なことが語られ、様々な問題提起があり、多様なことを考えさせられたはずなのに、その中から、自分への倫理的なメッセージ、実践的な教えに限定して、くみ取ろうとした人が多かったようなのだ。

これは小学校以来の、国語の授業や、受験のための小論文のセオリーに縛られてきたからでしょうか・・・

シンポジウム冒頭における大澤真幸さんの問題提起「私たちは、いま嵐のなかで沈没していきそうな船に乗っている、しかし、乗り換えるべきほかの船が見当たらない、だから、このままでは確実に沈没することが分かっているこの船に、みんなでしがみついているのではないか」というメッセージが強烈すぎたのだろうか・・・そこで学生たちも「たしかにそうだ、これではいかん、いったいどうしたら良いのか、教えてほしい」という助けを求めるモードになってしまったのだろうか・・・でもそれはシンポジウムの目指していた方向とはちょっと違うのではないか。そういう荒海の中で行方を見失った人たちこそ、「アベノミクス」なるものに助けを求めてしがみついているのだから・・・

【卒論指導】ショー&テル

【卒論指導】「ショー&トーク」

アメリカの小学校では「ショー&トーク」という授業をするそうです。

これは、生徒が、自宅から、何か自分の好きなもの何かをもってきて、クラスで皆に見せて、そのことについていろいろ話す、という授業だそうです。

先日、ラジオの教育番組で、これをきいて、なるほど、これは、良い、これは卒論の原点になる、と思いました。

これまで、卒論は、「シーク&ファインド」だと言ってきました。自分が問題を探偵のようになって解明していく、というのは、まさに卒論そのものだと思うのですが、じつは、これは、なかなか難しい課題だということは、先日の卒論題目検討会で、4年生を見ていても思いました。みんな、探偵になりたがってはいるが、肝心の問題を発見していない。犯人どころか、そもそも、どこに問題があるか、それを発見できていない。

問題や課題を設定し、探偵のように、それを追求していく、というのは、なかなか、そうかんたんに出来るものではない、ということが良く分かりました。

でも、これは、本当に大切だが、難しいことなんですね。

そこで、そこまで一挙にいくのは無理、という人には「ショー&トーク」というのはどうだろうかと思いました。

これは、まず、自分の好きなモノについて、自由に語ることから始まります。

ショーするためには、モノ(素材)を、眼前に示さなくてはなりません。ここは小学校らしく、具体的なモノを持ってきて、クラスの皆に示す、ということですすねね。抽象的なコトバやガイネンでは小学校では「ショー&トーク」になりませんからね。

モノをまず示すこと。ついで、それについて語ること。

これは、卒論や研究でも当てはまることではないでしょうか。

モノとは、素材や材料です。現象や社会的事実やデータや組織や人でもかまいません。つまり社会学の対象となる「素材」です。

語るとは、なぜ、このモノ(素材)に興味を惹かれるのか、このモノとの出会いのきっかけや経緯は何か、このモノのどこが好きなのか、どこが良いのか悪いのか、私はここが好きだが、みなさんはどうか、とか、モノ(素材)を媒介として、背景を説明したり、意見を述べたり、その原因や結果を考えたりと、いろいろな展開がある、ということです。しかも、独り言でなく、みんなに向けた問題提起のように発展していきます。そして回りのみんなが、またそれにたいして反応したり意見を言ったりするでしょう。それがまた、そのモノの解釈や分析にも参考になっていく・・・

これは、まさに、卒論の「はじまり」(さらに言えば「研究」のはじまり、探求の始まり)のような姿ではないでしょうか。

(考えてみると、学会での発表なんかも、基本的にはこの「ショー&トーク」なんですね。さらにいうと記者会見なんかも、この「ショー&トーク」かもしれない。奥深いですね)

もし、卒論で考えあぐねていたり、行き詰まっていたら、まずこの「ショー&トーク」という原点に立ち戻ってみて下さい。

自分のテーマについて、それをモノや事実やデータといった「素材を示す」ことから始めて下さい。ついで、それについて語る。語る部分を、次第に展開していくと(つまり掘り下げていくと)、底には、不思議さや疑問や問題や課題が、浮かび上がってくるかもしれない。

ついで、そこに浮かび上がってきたテーマを次の段階では「シーク&ファインド」していく・・・。

どうでしょうか。

悩んでいる人がいたら、まずは、原点の「ショー&トーク」に立ち返ってみたら。

追伸

ちょっと訂正します。「ショー&トーク」ではなくて正しくは「「ショー&テル」というらしい。

ウィキペディアによると

ショー・アンド・テル(英語:show and tell)は、聴衆に対して、何事かを示すプロセスであり、その話題について話すことである。主に北米で行われる教育科目の一つで、オーストラリアでも一般的である。普通は、小学校の低学年の授業で実施され、小さな児童にパブリック・スピーキングのスキルを教えるための技術である。たいてい、児童はなにか家からひとつ道具を持って行き、みんなに「なぜその道具を特に選んだか、どこで手に入れたか、その他、関連する情報」について説明する。日本の義務教育には存在しない教育科目である。

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 392328総訪問者数:

- 21今日の訪問者数:

- 27昨日の訪問者数:

最近の記事

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- 「君たちはどう生きるか」──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

- 立命館大学・加藤周一文庫のこと

- 加藤周一の小さな机

- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」

- 私の原点──加藤周一その2

- 私の原点──加藤周一

- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード

- 名古屋のジブリパークに行きました

- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました

- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します

- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと

- マンガ版「君たちはどう生きるか」

- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集

- 「君たちはどう生きるか」という問い

- 「君たちはどう生きるか」もうすぐフランスでも公開だそうです

- 戦争の時代に宮崎アニメを読む

- プラネタリウムで「銀河鉄道の夜」体験

- 12月に愛知県名古屋市でセミナー講師をつとめます

- 中村学園大学で「社会福祉とボランティア」の授業をします

- 「記者ありき─六鼓・菊竹淳」を観ました

- 西日本新聞で『福祉の起原』が紹介されました

- 社会学、出会い直しの会

- 『福祉社会学研究』に私の著書『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』の書評が掲載

- 『共生社会学』Vol.12──退任記念号

- 市民協ミーティング2023 in 佐賀

- 8月、市民協が佐賀・熊本・鹿児島でフォーラム・キャラバン

- 「鈴木敏夫とジブリ展」に行きました

- 『福祉社会学研究』№20 での書評

- 京都の同志社大学で「福祉社会学会」設立20周年シンポジウム

- 大阪ボランティア協会の早瀬昇さんが『ボランティアと有償ボランティア』を書評して下さいました

- 『放送レポート』最新号で『福祉の起原』が紹介されています

- ブックトーク後のサイン会

- 新著『福祉の起原』のブックトーク

- 不思議なシンクロ──「鈴木敏夫とジブリ展」がスタート

- 『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生 トークセッション

- 『社会学評論』最新号に『ボランティアと有償ボランティア』の書評が掲載

- シンポジウム「見田宗介/真木悠介を継承する」

- UCLAのスティーブン・ウォーレス教授の逝去

- 超高齢社会に社会学からの解

- 九州大学からの海外発信

- 九州大学での最終講義を行いました(2023年2月6日)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。

- 研究の国際発信──『超高齢社会の乗り越え方』

- 最終講義日程(九州大学広報室)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)のカバーが決まりました

- 新年のご挨拶

- 見田宗介先生を偲ぶ会

- 戦争の乗り越えは可能か(西日本新聞・随筆喫茶)

- 「戦争の乗り越えは可能か」─「千と千尋の神隠し」から考える

- 佐藤忠男さんを偲んで(シネラ)

- 大阪・中之島の「大阪図書館」

- 北九州市立美術館の「祈り・藤原新也」

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』─香川県丸亀市でお話しをします

- 「コロナ禍のもとでのボランティアやNPO法人の活動の実態と課題──オンラインによる社会調査実習の試み」

- 「森田かずよ 世界に一つだけ、私の身体」を観ました

- 「伊豆の踊子」(1974)と「四季・奈津子」(1980)

- 名画座の打率

- 暗い眼をした女優─ミシェール・モルガン

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』

- 中井久夫さん追悼

- 見田宗介先生追悼─『社会学評論』№289編集後記

- 「ふたりのウルトラマン」とは何か

- 「ゴルバチョフ:老政治家の遺言」を観ました

- オンラインでの社会調査実習

- 村上春樹ライブラリーのジャズ

- 西日本社会学会年報に私の書評が掲載されました

- 西日本社会学会年報2022に、拙著『超高齢社会の乗り越え方』の書評が掲載されました

- 見田宗介先生、最後の年賀状

- 社会学者の見田宗介先生が亡くなられました

- NHK/IPC 国際共同制作「映像記録 東京2020パラリンピック」を見ました

- 「no art, no life」と「ツナガル・アートフェスティバル福岡」

- 九州大学文学部の卒業式

- 感慨も湧かないのか、かえって感慨深いのか──いよいよ卒業式です

- no art, no life 〜表現者たちの幻想曲

- 東京大学社会学の佐藤健二さんの最終講義

アーカイブ

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 471956総閲覧数:

- 29今日の閲覧数:

- 88昨日の閲覧数:

- まさかのどしゃぶりの雨の中の柳川川下り

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- 小林秀雄の「山の上の家」

- 「君たちはどう生きるか」──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 松茸、有マス

- タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画

- プロフィール

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- 「無法松の一生」を観る

- 建築における人間工学はどうなっているのか

- かふか2

- 京都の漬物

- 宮澤賢治の「圖書館幻想」(ダルゲとダルケ)

- 「讃岐・超ディープうどん紀行」(村上春樹)を追いかける

- 映画「ローザ・ルクセンブルク」を観ました

- 夢の本屋紀行─中国・南京の先鋒書店

- 「なめとこ山の熊」鉛温泉・藤三旅館

- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家

カテゴリー

- トップ (1,643)