村上ラジオとロシアン・クラシック(その2)──その他にも意外な話が満載でした。つぎはプロコフィエフの「キージェ中尉」からの意外な展開。この曲にインスパイアされてスティングが歌っているというのもびっくりですが、もっとスゴイのがウェス・アンダーソン監督の犬ヶ島という映画の話。この映画の中で、犬たちが行進しながらプロコフィエフの曲を口笛で吹いていたと言うのです。本当なのか⁉ びっくり仰天ですね。犬がプロコフィエフを口笛で吹く──なんだかシュールな感じですね。でも、この映画、急に見たくなりました。

村上ラジオと「ストレンジャー・ザン・パラダイス」

FM番組の「村上ラジオ」が毎月放送されるようになりました。30年前には「TVもラジオにも一切出演しない人」でしたけれど。さて今回は「クラシック音楽が元ネタになっているポピュラー・ソング特集」でしたが……驚いた話がいくつもありました。まず、ボロディン歌劇からの「韃靼人の踊り」が英語では「Stranger in Paradise」だということ。そこまでならまだしも、この曲をもじってジム・ジャームッシュが「ストレンジャー・ザン・パラダイス」という映画を作りました、と言うのだけれど……本当なのかな⁉ この映画、観たことがありますが、まさかのボロディン発、ポピュラー・ソング経由、ジャームッシュ行きとは!

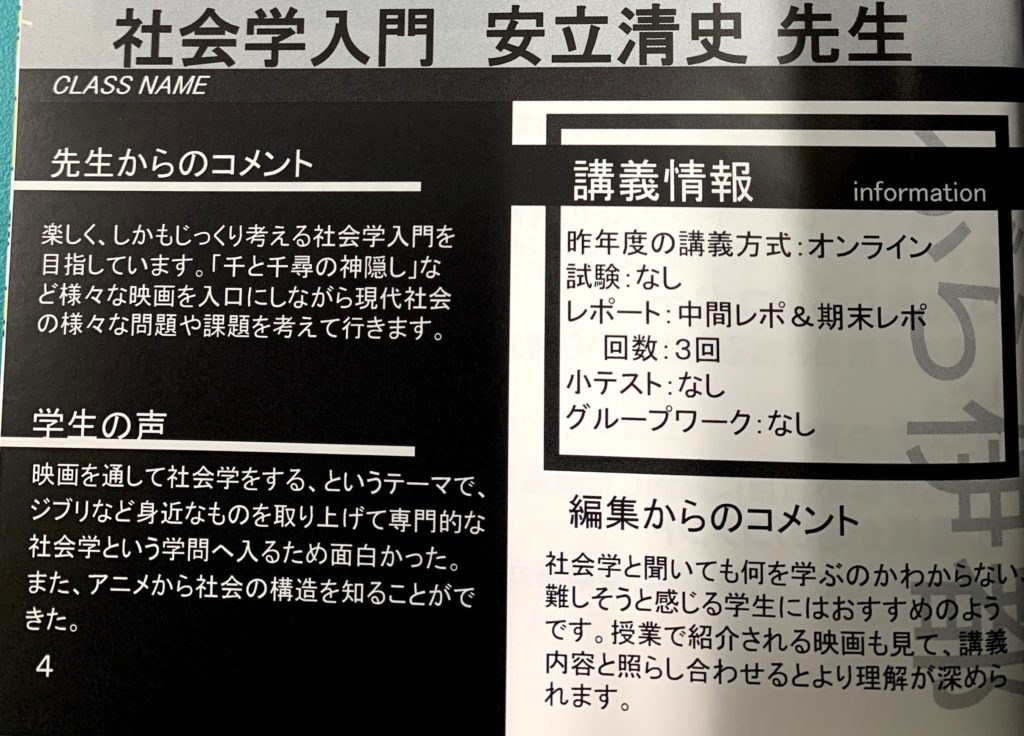

九州大学唯一の講義情報誌⁉

YouTuber世代の若い音楽家たちに瞠目

映画『紙屋悦子の青春』(2006)を観ました

沢木耕太郎がその映画評で激賞していたので、古い映画ですが、黒木和雄監督・原田知世主演の映画『紙屋悦子の青春』(2006)を観ました。いきなり冒頭、フケメイクの原田と永瀬が出てきたところで、なぜかひどくがっかりして、何回か、観るのを止めてしまいました。ようやく、何度目かのトライで、その回想シーンを全部飛ばしたので、終わりまで観ることができました(だから全部を観たとは言えないかもしれません)。凄い名作とは言いませんが、じーんとくる映画らしい映画です。最初、兄嫁役の水上まなみに押されて、原田知世の影がうすい。大丈夫かと思っていると、中途からどんどん存在感が増してきて、後半は、ほとんど原田知世の表情アップを観るための映画です。微妙な心理のあや、ちょっとしたどんでん返しなど、まるで「この世界の片隅で」を思わせます。というかこの映画を参照して「この世界の」が出来たに違いない。この映画は黒木監督の遺作だそうです。

(この映画撮影時、原田知世はすでに30歳を越えていた、というのもひとつの驚きです)

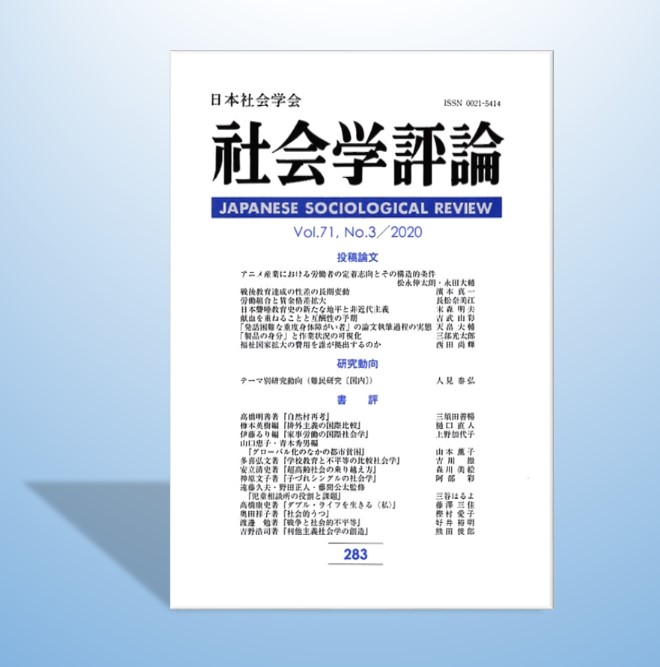

日本社会学会『社会学評論』283号の書評

日本社会学会『社会学評論』283(Vol.71, No.3, 2020)掲載

安立清史著『超高齢社会の乗り越え方一一日本の介護福祉は成功か失敗か』

(弦書房.2020年. A5判. 196頁. 1.800円+税)

評者・森川美絵 (津田塾大学総合政策学部教授)

本書は, 日本の福祉分野の非営利研究を牽引してきた著者が,未来に聞かれた社会の見方,論じ方の可能性を追究したものである.私たちが無自覚に受け入れてきた,もしくは囚われてきた未来社会の悲観的把握の枠組みを批判的に捉え,そこから一歩外に出るためのアプローチを論じている.

本書は.序章と3部構成の本編.総括,からなる.序章は,問題意識や主題,本書の構成の紹介である.主題は1つではない1つは「超高齢社会の謎と謀題」(15頁) であり, 日本の超高齢社会論に対する問題提起である人口構成・動態データを根拠に未来社会の危機と社会保障制度の持続可能性に焦点を当てた主流の議論が,財政の論理と制度の目線からの議論であり,個々の高齢者が置き去りにされていることを指摘する.本書のもう1つの主題が「超高齢社会と非営利」(16頁)である.「非営利とは反営利ではなく,むしろグローパル資本主義の中で,意外な可能性を発揮していくものではないか」(16頁) との認識から,超高齢社会の可能性をひらくものとして非営利が位置づけられる.

第I部「日本の介護福祉は成功か失敗か」は, 2つの主題へのアプローチについて.より具体的に論じている最初の主題にかかわり,介護保険制度を例に問題を提起した上で, 1人ひとりの高齢者の生き方を置き去りにしないオルタナテイブな社会や制度の展望について,高齢者への個別ケアを徹底した介護福祉実践からの示唆が提示される.もう1つの主題については, 「人びとの潜在的なキャパシティを引き出す組織」としての非営利組織,これからの社会における非営利の位置付けについて論考している.

第Ⅱ部「災害と福祉そして非営利の復元カ」は,前半において.非営利の捉え方,政府と非営利組織の協働が「行政の下請け」に転化する問題,などを考察し,第I部後半の議論を深掘りする形で問題克服を展望している後半は, 「災害時に頼れる福祉と非営利のカ」について.レジリエンスを鍵概念としながら,東北大震災からの復興過程に関する他の研究者の議論に,著者自身による熊本地震での非営利組織の調査結果の知見を接合させて論考を展開している.

第Ⅲ部「超高齢者社会の乗り越え方」は, 「社会保障のブレークスルーのために何が必要なのか」「介護保険をもっと利用者中心の制度にするために何が必要か」(17頁) について考察している.日本におけるエイジズムの蔓延という問題を指摘しその克服が悲観的な超高齢社会論の克服と重なると論じる.総括では.超高齢社会を生きていく上での発想転換として,「正解」ではなく「様々な解」を探すことの重要性を論じている.

このように.本書のテーマや議論は多岐にわたる.個人的には,非営利研究者としての著者が,どのように日本の非営利分野・組織の未来を展望するのかという関心から,第Ⅱ部を興味深く読んだ.サラモンの「第三者による政府」モデルにおける「第三者」の意味を掘り下げ, 「「政府でない政府」いわば『政府以上の政府」を作り出すこと」(88頁) を要諦とする論考の展開は秀逸である.後半の,災筈復興支援に取り組む非営利.NPOの実証的研究を基盤にした論考も,読みごたえがある.当事者が内包する力を引き出す基盤を社会に作り出す非営利の可能性と課題を.制度との関係から問い直している.制度依存・経路依存により「非営利」の力が削がれる問題を克服するために,いかなる視点・アプローチが可能かという,著者が考え抜いてきたであろう思考がうかがえる.

本書は,テーマが1つに収飲されていないが,それは,著者が長年追いかけてきたことが複層的であったことによるのだろう.著者には.各テーマや各部の議論の関連は,自明なのかもしれない. しかし,読者にとっては,それぞれのテーマ,各部各単元の議論について,単体の論理展開は理解できても,それらがどのように有機的に関連し全体として超高齢社会へのオルタナテイブなアプローチを提示するものなのか.わかりにくいようにも思われた.そこが序章と総括の部分でより明確にされることで.「非営利という観点をとりいれた,オルタナティブな超高齢社会論」としての本書のオリジナリティが,より説得的に読者に伝わるのではないか.著者は.「それでよいのだろうか」と問いかけ,読者に批判的思考を喚起する.しかも. (評者であれば)「それが問題だ,課題だ」という地平で思考停止しがちな議論を.2歩3歩と押し進める本書は,幅広い学びを自らの問題意識と融合させて課題を深堀りしていく知的思考とはどういうものか,という点においても示唆的な良書である.

ウッドストックとクォ・ヴァディス

私の著書『21世紀の《想像の共同体》』に、「ジョニ・ミッチェルのウッドストックを聞きながら」というコラムを書きました。映画「三島由紀夫 vs東大全共闘」を見た感想もふくめて、日本とアメリカの若者文化を対比して考えるにあたって、このウッドストックという歌が、とても示唆的だと思ったからです。これは我ながら、結構ストンと胸に落ちる話ではないかと自負していたのですが、あまり反響はありませんでした。

ウッドストックに詳しい友人のNくんなどは、いやぁ、あれはウッドストックへの挽歌なのだ、アイロニーを込めた歌なのだ、というのです。うーん、そうなのかな。でもライブの「Shadows and Light」でも、ライブの締めくくりには、ゴスペルシンガーのグループが出てきて、ゴスペルでライブを締めくくっているし、ジョニの「ウッドストック」は、意外にも挽歌でも皮肉でもなく、ストレートにああいう幻視をみたのではないか、と思うのです。

そしてつい最近ですが、これはポーランドの作家ヘンリク・シェンキェヴィチの『クォ・ヴァディス』を踏まえているのではないかと思うようになりました。ジョニが意識していたかは分かりませんが、本質的なところで、似ています。「クォ・ヴァディス」は暴君ネロの治世下のローマ帝国で、キリスト教徒への迫害に耐えかねて逃げ出したペテロが、アッピア街道で逆にローマに向かうキリストに出会う話です。「クォ・ヴァディス・ドミネ」(主よ、どこへ行かれるのですか)と問うたペテロに、イエスは「そなたが私の民を見捨てるなら、私はローマに行って今一度十字架にかかろう」と答えたという物語です。シェンキェヴィチという人は、かなり霊感の強い人だったらしいのですが、これも凄い幻視ですね。

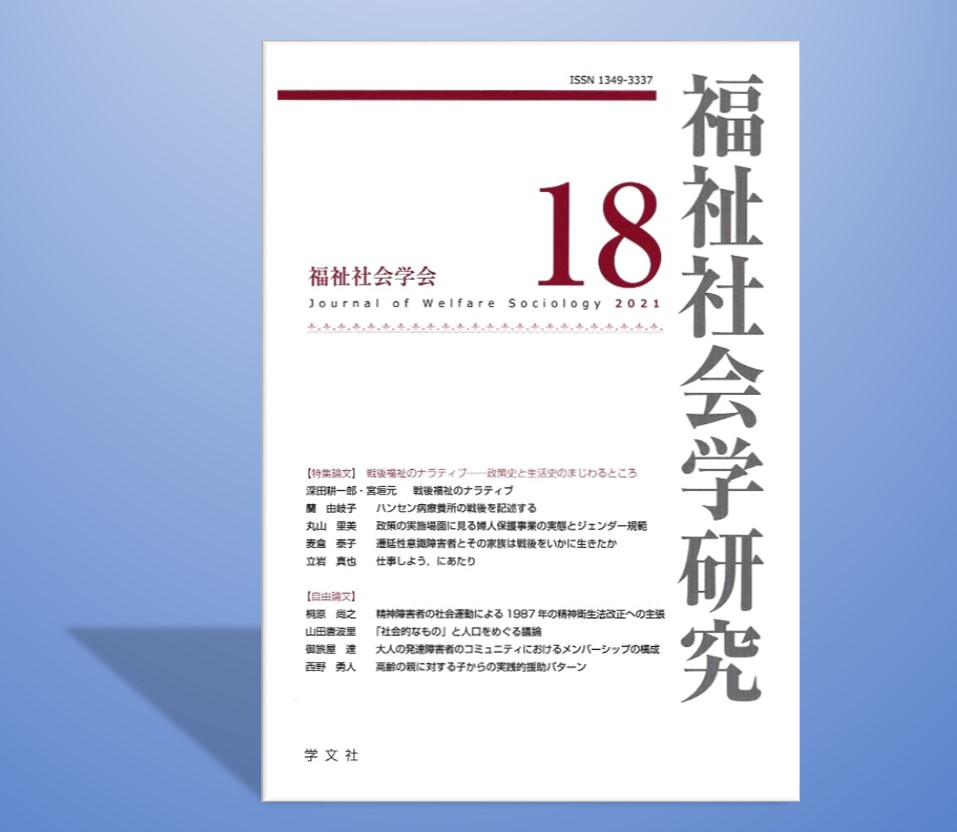

『福祉社会学研究』18号の書評

2020年3月に出版した私の著書『超高齢社会の乗り越え方』(弦書房)へのかなり本格的な書評が「福祉社会学会」の機関誌『福祉社会学研究』18号に掲載されました。詳細で丁寧なかなり長文の書評です。論点としては「第三者による政府」という理論モデルへの評価、アメリカの政府とNPOとの協働に関する中核部分で、評者は私と意見を異にするようですが、そのあたりも含めて、学会から、このような建設的な批評が出てくるのは嬉しいことです。たしかにあの部分(Third-Party Government)は、サラモンというよりは「第三者」という超越的なレベルが社会に現れないと、政府とNPOとの対等な協働ができないのでは、という、かなり私のオリジナルな発想を発展させたものなので、評価者の意見が分かれるところなのでしょうね。

『福祉社会学研究』18号の書評(評者・須田木綿子)

福祉社会学会『福祉社会学研究18』2021、書評(評者・須田木綿子)

安立清史著『超高齢社会の乗り越え方一日本の介護福祉は成功か失敗か』

本書は,宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』と,宮崎駿監督による映画「千と千尋の神隠し」の話題をもって始まり,その話題をもって終わるそれを著者は,超高齢社会の乗り越え方を求める「旅」であると位置づける.そしてその解は,「成功と失敗という二元論の世界を超えたところにあるはず」という(p.17).広範な知識をもとに自由自在に思考をめぐらせる本書の世界は,もはや詩的である.

本書に通底するのは,超高齢社会そのものは必ずしも危機ではないはずだという主張であるにもかかわらず,その危機的側面が強調されがちである風潮の背景にエイジズムが関わっている.さらに,高齢者のための支援制度が硬直的であることが事態を一層複雑化させており,その典型として介護保険制度がとりあげられる.そして超高齢社会にしなやかさをもって対応するにあたり,「NPO」が重要な役割を果たし得ることが強調される.

エイジズムは定年制度を軸に論じられ,年齢を理由とする不当な差別であり,人権侵害であるとする(p. 12). しかしその結果として,高齢者は「市場経済の外側」 (p. 13) の世界で生きることとなり,そのような立場にあってこそ意識される社会の風景がある.そこで,その風景を生きる当事者として高齢者が,不当な年齢差別の撤廃や硬直化した制度に対して声をあげることで,超高齢社会に内包されているはずの豊かさを実現することができる(p.180). 「NPO」は, こうした高齢者の組織化のための枠組みとして意義をもつ.

介護保険制度の硬直性については, 1980年代後半から1990年代にかけて注目された住民参加型福祉活動に遡つての議論が続く.この活動は1998年の特定非営利活動促進法施行の推進力となり,多くの住民参加型福祉組織が同法に基づいてNPO法人格を取得し2年後の2000年に導入された介護保険制度に介護保険指定事業者として参入した。こうして「市民福祉」 (p. 14) の実現に対する期待が高まったのだが,今日では,介護保険指定事業者全体に占めるNPO法人の数や参入領域は限られ,活動内容にもかつての自発性や柔軟性を見出しにくい.つまり,住民参加型福祉活動は,法人格の取得と介護保険調度への参入という点において成功したが,「市民福祉」の実現には至らず, 本書ではこれを「成功なのに失敗」 (p. 14) と総括する.このような中で,そもそも介護とは何かという問いが発せられる.そして,今日のデイ・サービスの原型とも思われる「宅老所」を,介護保険制度導入以前から運営してきた「よりあいの森」という非営利組織の事例をふまえ(pp.32-47) ,以下の提言がなされる.老いは人としての自然な営みである. したがって, これを対応すべき課題としてとらえるのではなく、介護する─されるの関係からも自由なところで寄り添う, という視点からの高齢者支援が必要である.

本書はさらに,より広範囲な制度の再編の必要性を唱える.介護保険制度においては,政府が「NPO」 を事業者として「使う」(p. 56)構造にある.これを,政府と「NPO」が協働して「第三者による政府」(p. 88) を構築し,制度の運営にあたることが有効であるとし,そのモデルを米国に求める.また,今日の我々の社会では,既存の制度が機能不全をおこしつつある.終身雇用機会の減少や既存の産業構造の転換など,労働者を取り囲む諸条件は不安定さを増し,社会保障の持続可能性について悲観的な議論が多くみられる.地域や家族といった中間組織も弱体化している. しかし「NPO」 は, このような局面においてこそ本領を発揮できるのであり混沌状況から新しい社会連帯を構築するための推進役として,その可能性が強調される.

とりわけ興味深く思われた論点、として,以下の三つをあげる政府と「NPO」が協働して構築する「第三者による政府」に“Third Party Government”という用語を適用し, ここに積極的な意義を求める本書の視点は新鮮である.“Third Party Government”はもともと,民営化された公共サービスにおける行政の役割を榔捻する表現である.民営化によって行政の主要な役割は,統治(governing) から,業務を委託した先の第三者の統括(governance) に転じた. こうして,第三者を通じてしか機能を発揮できない行政を“Third Party Government”という.同じ意味で,“Hollow State” (空っぽの政府)や“Shadow State” (裏方政府) (Mliward and Provan,2000; Provan and Milward,1994; Salamon,1995)といった用語もある.これに対して本書が論じる“Third Party Government”は,ハーバーマス的な市民的公共圏のイメージに近い.

また本書には「ボランティアやNPOは,ネオリベラリズム的な政策動向とマッチンクが良い」(p.70) という記述があり,そうであるからこそ「NPO」は,グローバル資本主義経済の論理とは適度な距離を保つことが重要であるとする. しかし本書の他の箇所では,「NPO」という枠組みを活用して定年制廃止に向けての活動を組織化したり, 高齢者が消費者として経済活動に貢献し得る存在であることをアピールすることが促される.つまり,高齢者がグローパル資本主義経済とのかかわりを維持することの意義が語られる. 一見すると矛盾に思われる議論展開なのだが,評者は次のように理解している.まず,本書における「ネオリベラリズム」とは,前述の民営化政策に伴う行政機能の変容と,行政が業務を委託する第三の組織を統括する原理としてのニュー・パブリツク・マネジメントを指していると思われる.すなわち,ここでの「ネオリベラリズム」の直接の源は,グローバル資本主義経済そのものよりも,それを背景として導入された民営化政策にある.したがって,民営化された公共サービス・システムとの距離感が論点を構成するだろう.そして本書では繰り返し,「NPO」 は制度化されたシステムの外にあってこそ,機能を十全に発揮し得ることが強調されている. こうして「NPO」 の本来の居場所とは,行政や制度とは一線を画し,経済活動とは比較的近いながらもやはり一定の距離を保ったところにあると推察される.このイメージは再び,ハーバーマス的な市民的公共固に近い.

最後に,わが国では,米国に比べてNPOセクターが小さかったり「NPO」が行政の下請けになるのはなぜか(p.17) という問いがある. この間いは,本書全体を通じて評者が感じた疑問に通じる.本書における「NPO」 とは, どの組織を指すのか? 多くは,いわゆるNPO法人のこととして読み取れるのだが,いっぽうで,本書が比較の対象とする米国のNPOセクター(501( c)3と501(c)4という税制コードを持つ組織から構成される)には,わが国の広義の公益法人(財団,社団,学校法人,宗教法人, 社会福祉法人,医療法人)にNPO法人を加えた総体が相当する.これをわが国のNPOセクターとするなら,その社会的影響力は決して小さくはない.以上から本書は各種の非営利組織の中でも, NPO法人のさらなる発展を志向したものと推察される.

さて,本書の官頭に提示された「成功と失敗という三元論の世界を超えたところにあるはず」の,超高齢社会を乗り越えるための解は, どのようなものなのかその答えは,本書の読者各位が探索されてこそのお楽しみとして,ここでは伏せさせていただく.

1990年代より30年近くにわたって,高齢社会におけるNPO法人の可能性と課題を追求してきた著者の思いがこめられている.同世代の研究者として,感慨をもって本書を拝読した

(A 5判・196頁・本体1800円・弦書房・2020年)

書評「非営利を救出、再活性化を」(評者・大澤真幸/西日本新聞2021年5月22日)

「非営利を救出、再活性化を」(西日本新聞、2021年5月22日)

ボランティアは本来、非営利の利他的活動であった。本書は、この「非営利」に注目する。今や消滅しつつある非営利に、なおポジティヴな可能性がある、と。前半では、現代の日本社会が抱える問題が3点、具体的に提示される。第一に、グローバル化Jに伴う雇用と労働環境の劣化。この文脈で、政治哲学者ハンナ・アーレントが、「労働」(生命維持活動の一種)に「仕事」(世界に有意味なものを残すこと)を対置したことの意義が強調される。第二に、「介護の社会化」の行き詰まり。第三に、超高齢社会の中で、地方が、トリアージ(命の選別)のやり方で見捨てられていること。ならばどうしたらよいのか。

本書は、非営利に解決の鍵があると示唆する。だが~純粋に非営利のボランティアは、「NPOへの経営論的転回」(仁平典宏)の中で消減しようとしている。ボランティアは、経営体と化したNPOに吸収され、資本主義の補完物になりつつあるのだ。この状況に対抗して、非営利を救出し、再活性化させるために、本書は二つの興味深いことを提案している。第一に、見田宗介の「交響圏とルール圏」という社会構想を応用すること。交響圏とは、友愛によって結ばれた共同体のことだ。己のような共同体は小さい。多様な交響圏が共存するためには、ルールが必要になる。たとえば交響圏の中であれば、純粋な非営利が活きるだろう。

第二に、非営利を、現実の組織や実体としてではなく、想像力として維持すること。「想像の共同体」は、B・アンダーソンがナショナリズムを記述するために導入した概念だが、本書は、これを換骨奪胎し、非営利が、理想や夢を失わずに生気を維持するための想像上の参照点という意味で使用している。その原型は、『ナウシカ』の「風の谷」である。

現代社会の問題を考えれば考えるほど、閉塞だけが見えてくる。しかし本書は、出口はある、と私たちを元気づける。「非営利」という道標を辿って行けば、そこに着く、と。

評・大津真幸(社会学者)

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 475640総訪問者数:

- 17今日の訪問者数:

- 216昨日の訪問者数:

最近の記事

- 3月14日に広尾の日本赤十字看護大学で『介護のドラマツルギー』について話します

- 立命館大学・加藤周一現代思想センターの鷲巣力さんにお会いしてきました

- 世直しと立て直し(中井久夫)

- 「京都人の密かな愉しみ」を見る

- 3月に日本赤十字看護大学で『介護のドラマツルギー』について講演をします

- 「クレヨンハウス通信」の「落合恵子のBook Club」で『介護のドラマツルギー』が取り上げられました

- 「超高齢社会研究所」のサイトは1月末で閉鎖する予定です

- noteに「宅老所よりあい」における『介護のドラマツルギー』を投稿しました

- 熱中小学校10周年

- ドラマツルギーとは何か(『介護のドラマツルギー』解説)

- 日本農業新聞が『介護のドラマツルギー』を紹介してくれました

- 『介護のドラマツルギー』のブックトークを行いました

- 村瀨孝生さんと『介護のドラマツルギー』のブックトークを行います。

- 三好春樹さんを読む(その3) 「Nさんのロシア行き」

- 三好春樹さんを読む(その2)

- 三好春樹さんを読む(その1)

- 西成彦さんの「内村鑑三の『デンマルク国の話』を読む」

- 三好春樹さんが、村瀬さんと私の共著『介護のドラマツルギー』を高く評価してくださいました

- 共同通信による全国の地方新聞への『介護のドラマツルギー』の紹介の配信

- 芥川賞作家・村田喜代子さんが『介護のドラマツルギー』を取り上げてくれました

- noteで『介護のドラマツルギー』についての解説しました

- 西日本新聞のシニア欄で『介護のドラマツルギー』が紹介されました

- 村瀨孝生さんとブックトークをしました(9月27日、福岡ユネスコセミナー)

- 老いとぼけの自由な世界(村瀨孝生+安立清史)

- 「よりあいの森」訪問から10年

- 長湯温泉・ラムネ温泉

- 野崎歓さん「100分de名著」でサン=テグジュペリ『人間の大地』を解説

- ハンガリーのアニメ「名画泥棒ルーベン・ブラント」を観ました

- 村瀨孝生さんの「老人性アメイジング! 寿ぎと分解」YouTubeで公開中

- 村瀨孝生・安立清史『介護のドラマツルギー/老いとぼけの世界』(弦書房)

- 「老いとぼけの自由な世界」村瀨孝生さんの講演

- 村瀨孝生さんとの共著『介護のドラマツルギー』が出版されます。

- 在宅医療の新しい流れに学ぶ──在宅ホスピスの二ノ坂保喜先生との対話

- 二ノ坂保喜先生の講演と対談

- CS神戸の中村順子さんにお会いしてきました

- 日本NPO学会大会(関西学院大学)で報告

- 関西学院大学で開催される日本NPO学会に参加します

- 映画「ピロスマニ」(1969)を観ました

- 『福祉社会学研究』22号で拙著『福祉社会学の思考』が書評されました

- 日本NPO学会(関西学院大学)の企画パネルで討論者として登壇します

- ジブリ映画「君たちはどう生きるか」と花巻・大沢温泉

- 宮沢賢治の墓所と枝垂れ桜(花巻)

- 宮沢賢治ゆかりの大沢温泉(花巻)

- 小岩井農場の一本桜を見に行きました

- 藤の季節

- 『福祉社会学の思考』が『社会学評論』で書評されました

- 『社会学と社会システム』(ミネルヴァ書房)の12章を執筆しました

- 「ACAP 20周年」記念の「Active Aging Conference 2025」

- 「ことばの呪文からどう脱出するか」(香川県丸亀市講演)

- 30年ぶりに原宿を歩く

- ヴァーチャル坂本龍一

- 「坂本龍一 | 音を視る 時を聴く」を観に行く

- 香川県・丸亀市で講演します(2025/3/2)

- CareTEX福岡’24 専門セミナーの講演動画

- 頌春2025

- 中村学園大学で『ボランティアと有償ボランティア』の講義をします

- 「第一宅老所よりあい」をたずねてきました

- 山岡義典さんから『福祉社会学の思考』のご感想をいただきました

- 唐津小旅行

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 福岡の「第二宅老所よりあい」

- 『福祉社会学の思考』(弦書房)の書評

- 「CareTEX福岡‘24」で講演をしました

- 共同通信 の『福祉社会学の思考』書評

- 中日新聞にコメントが掲載されました(東京新聞、北陸中日新聞にも)

- ジャカランダの花

- 図書館奇譚

- 【CareTEX福岡’24】の専門セミナーに登壇します

- 『ボランティアと有償ボランティア』が入試問題に出題されました

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が新聞で書評されました

- 長湯温泉(その2)

- ラムネ温泉(大分県竹田市・長湯温泉)

- CareTEX福岡’24 (マリンメッセ福岡)専門セミナーで講演します

- ジブリ温泉(その2)岩手県花巻温泉

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- ジブリ温泉(その1)──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

アーカイブ

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 598003総閲覧数:

- 17今日の閲覧数:

- 225昨日の閲覧数:

- 「銀河鉄道の夜」と「千と千尋の神隠し」

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- プロフィール

- 「宅老所よりあい」の下村恵美子さん引退。「よりあいの森」にて(8/31)

- 「京都人の密かな愉しみ」製作統括の牧野さんがゲスト・スピーカーに

- 鈴木清順の「陽炎座」(1981)を観る

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- 沢木耕太郎の社会調査法講義

- 小津安二郎の世界-「東京物語」の尾道を歩く

- 日本社会事業大学(旧・原宿キャンパス)

- 三島由紀夫主演の映画「からっ風野郎」を観る

- 最終講義のスタイル

- 著書、共著など

- 「生きる」と「ゴジラ」と三島由紀夫

- 村瀨孝生さんとブックトークをしました(9月27日、福岡ユネスコセミナー)

- 立命館大学・加藤周一文庫のこと

- 恒例の社会学BBQパーティをしました

- 福岡中州にある「イエスの方舟の店・シオンの娘」

- 宮沢賢治の墓所と枝垂れ桜(花巻)

- 駿台時代を思い出す(2)─日本史の金本正之先生

カテゴリー

- トップ (1,717)