ひょっこりひょうたん島に内蔵されていたドラマ

ひょっこりひょうたん島に内蔵されたドラマ

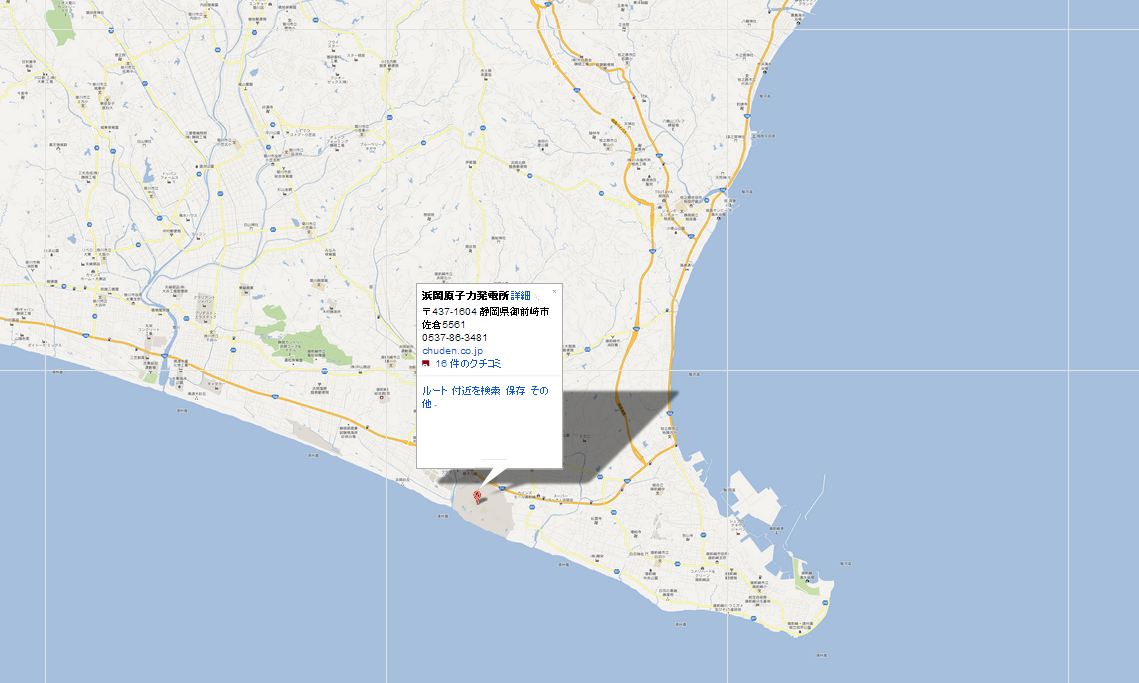

今年の5月、東北大震災被災地をめぐった時に、被災地に「ひょっこりひょうたん島」のモデルが存在することを知った。それは岩手県大槌町沖の蓬莱島であった。あとで、調べてみると、驚くようなことが分かってきた。この「ひょっこりひょうたん島」というのは、途方もないドラマを内蔵していたのである。

なんと・・・現実に起こりうる悲惨さにもかかわらず子どもたちが元気で明るく生きる姿を描くため、登場人物はすべて「死んだ子どもたち」として物語を作った・・・とある。えええっ。ほんとうなのか。そんなことは、まったく知らなかったし、想像もしていなかった。

脚本家だった井上ひさしの人生も調べてみると、これまた途方もない人生経験の人なのだった。「井上ともう一人の原作者である山元護久、そして担当ディレクターの3人が、ともに両親に頼ることのできない子供時代を送ったことから、「親」を登場させなかった」(ウィキペディア)というし、「物語の場において発生しうる食糧危機という現実的な問題を回避し、子供たちの親や大人に絶望したうえでもつ明るさを描くユートピアとするため、登場人物をすべて「死んだ子どもたち」として物語を作っており、サンデーと5人のこどもたちは最初にひょうたん島に遠足に行ったときの火山の噴火に巻き込まれて既に死亡した設定になっている」(ウィキペディア)というのだ。これは愕くべきことだが、ウィキペディアのことだから、慎重にその事実を判断しなければならない。しかし、ほんとうだとしたら、なるほどと納得できるところもあるし、この物語は、予想外の深さをもったドラマだったということが分かる。「ひょっこりひょうたん島」は奥が深いな。

蓬莱島ちかくの東京大学海洋研究所の施設。職員宿舎だったが、破壊された。

この一年、東北の東日本大震災あと

この一年

「今年」がもうすぐ終わって「去年」にかわっていこうとする「今日」である。この「今日」もまたすぐに「昨日」になっていってしまう。

むかしだったら「去年」とか「昨日」とは考えなかっただろう。

おそらく「明日」とか「来年」とか未来を考える志向のほうが強かったはずだ。

まぁ、それも良い。

未来を考えることに意味がある時もあるし、過去を考えることに意味がある時もあるさ。

で、静岡へ行くフライトの中で、今年、何があったかを、月ごとに列挙してみた。それは、これから数日、思い出しながら、いくつか考えていくことにしよう。

まずは、いろいろあるが、5月から6月にかけて6日間、東北の大震災被害地を巡ったことがあげられる。

遠野から入り、釜石、大船渡をめぐって吉里吉里まで北上したあと、南下して、陸前高田、水沢をへて、仙台、七ヶ浜、などをめぐった。

このような圧倒的な「現実」を目にして、おそらく誰も原発再稼働とか、考えられないだろう、と思ったのだが、そうではなかった。

現実は現実、それよりも現在と未来を見ましょう、電力必要ですよね、というような「現実への逃避」がわき起こってきて、今年の総選挙、いったい何の選挙だったのか、何を選んだのか、まったく訳がわからないままに過ぎ去っていってしまった。おまけに新首相は「希望を政策にするのではなく、責任あるエネルギー政策を進めていく」などと述べているらしい。この場合の「責任」というのは「今現在(のみ)」への責任らしい。典型的な「現実への逃避」言説だな。「将来」や「未来」への責任はどうなるんだ。でも、こうした言説が「圧倒的に悲惨な現実に直面したあと、どこかへ逃避していきたい」と思うようになってきた人びとの心に、しみ込んでいったのだろうなぁ。

(写真は、一年以上たってもこのような現実である東北・・・)

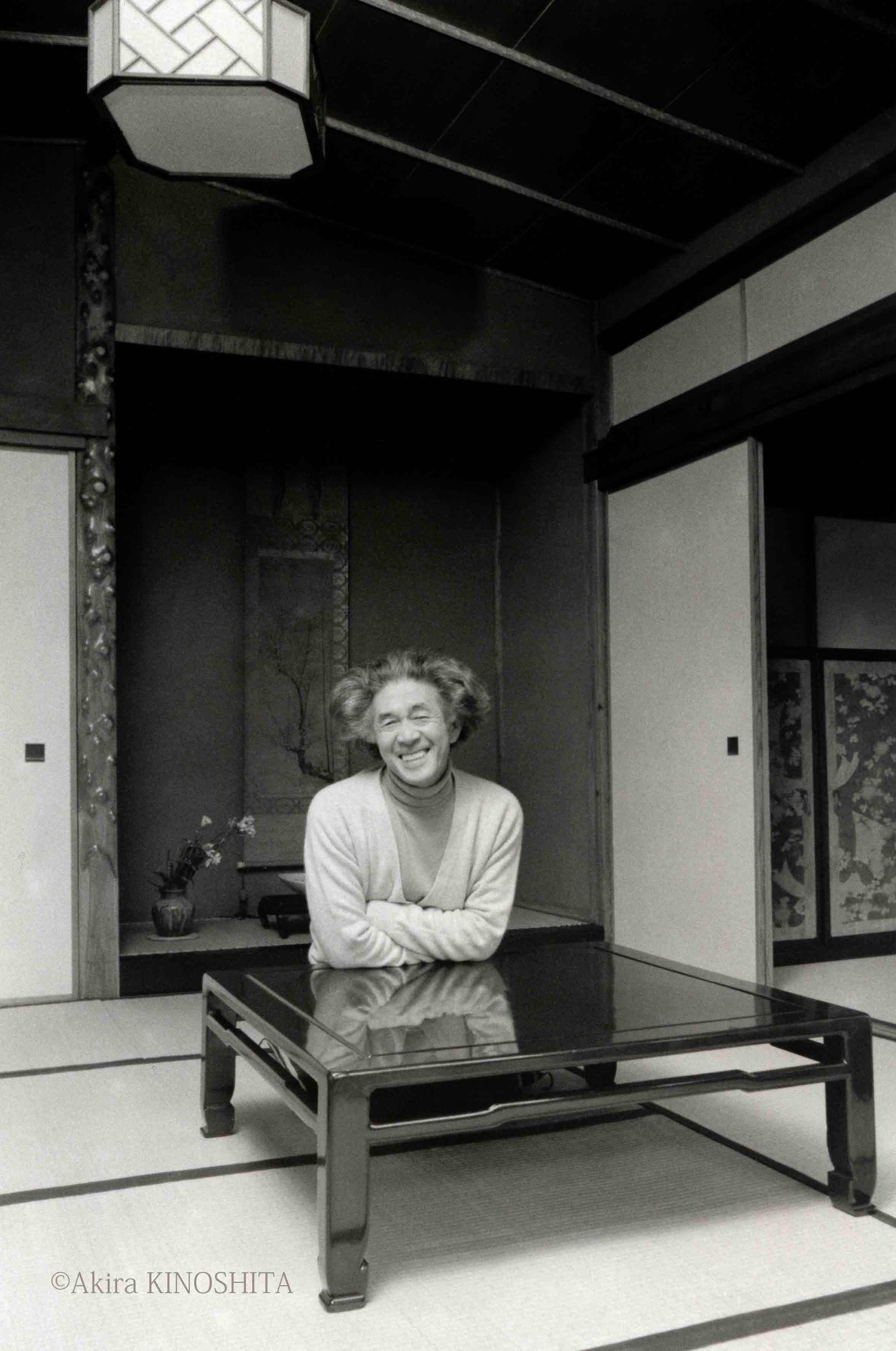

吉田秀和「名曲のたのしみ」最終回スペシャル

吉田秀和「名曲のたのしみ」最終回スペシャル

「吉田秀和、名曲のたのしみ、最終回スペシャル」。番組の冒頭、いきなり、おどろくべきことが語られていた。この番組の放送テープ、NHKにはなんと三分の一しか残っていないのだそうだ! こういうところ、日本なんだなぁ。記録とか残すとかに関心を持たないのだ。ただ今だけの現在至上主義、というやつだろうか。過去も未来もなく、ただ現在だけがある。われわれは、而今、ただ今だけを生きているのか。私たち日本人は刹那主義なのかなぁ。

そういえば今年、陸前高田あたりをめぐった時に、井上ひさしの出身地、吉里吉里の手前の大船渡あたりをめぐった。この周辺は、ツナミで大災害を受けたのだ。その中に「ひっこりひょうたん島」のモデルになった島があった。この日本TV史に名を残す番組も、今やほとんど何も映像が残ってないという。でも吉田秀和さんのは、映像じゃなくて音声録音なんだぞ。録音テープくらい、残せただろうに。なんということだ。NHKが全国のファンに呼びかけたところ、やっぱり録音している人がいて、集まってきたのだが、それでも全体の82%しか再現できないのだそうだ。残念な話だ。

大晦日、いろいろ片付けながら、今年を振り返りながら、吉田秀和「名曲のたのしみ」最終回スペシャルを聴きおえた。良かった。過去30年間の吉田秀和の音声がもたらしてくれる豊かな世界があった。声は、年齢によって、ずいぶん変わるものなのだ。晩年の声のイメージが強かったが、60代の吉田秀和さんの声も、なにか、こう、覇気があって、よかったなぁ。

静岡の富士山

静岡にきました。

福岡は朝からいつものようにどんより暗く曇っていて、そのうえ雨が降りましたから寒かったです。福岡空港を飛び立つと、上空は強いジェット気流の追い風でした。秒速80キロメートルとかいっていました。名古屋をすぎるころから雲はきれてきて、やがて富士山が美しくみえてきました。冬場は、いつもそうですが、西日本は雲に覆われ、名古屋あたりから晴天になりますね。冬は東日本がまぶしいほど晴天ですね。眼が痛いほど透き通った晴天になります。さて、福岡からは、フライトは1時間ちょっとで、あっというまに静岡空港に到着。静岡は快晴。しかし、快晴なれども風つよし。体感温度は、福岡よりもずっとて寒いですね。今年いちばんの寒さのようです。

東京自由大学

東京自由大学

東京神田に、NPO法人・東京自由大学というのがあります。

先日、神田の路地裏のビルの一室にあるこの小さな「大学」で、社会学者・大澤真幸さんのゼミ(というか講義)に出席してきました。

大澤真幸さんは、じつは、大学時代の同級生で親友です。現在、もっとも活発に言論活動をしている社会学者のひとりだと思います。

311後の日本社会についても活発に発言していますが『夢よりも深い覚醒へ―3・11後の哲学』(岩波新書)などは、私の演習でも取り上げてじっくりと読みましたが、じつに多くのことを考えさせてくれるものだったと思います。

小泉時代の郵政民営化選挙、前回の民主党政権奪取の総選挙とくらべて、今回の選挙でなぜ投票率がこれほどまでに低かったのかについて、じつに卓越した分析を話していました。前回2回の総選挙は、実質的に私たちの生活の根幹に関わる本質的な問題ではなかったので、安心してして「エレベーターの閉ボタン」をみんなが一所懸命押すように、投票した。それにたいして、今回の選挙は、実質的な選択ができる「自由」を与えられたにもかかわらず、私たちはこの「選択」のまえに「ひるんでしまった」。喩えていえば、生活習慣病にかかった私たちが「いずれ、生活を変えなければならない」ことは分かっていても、すぐに生活習慣を変えろと言われると、「きょうからなんて、いきなりできないよ」「いずれするよ、いずれ」とかえって猛反発したのではないか、と分析していました。ほんとうに、そのとおりですね。

子どものクリスマス

子どものクリスマス

今年は家の中にクリスマスツリーもデコレーションも出てこないので、奥さんに聞いてみた。すると「子どもが受験生ですから、今年は、クリスマスはありません」と言われた。そうだなぁ。クリスマスは、子どもたちのためだもんなぁ。つい先日も、子ども(小学6年生)に「今年は、サンタさんに何を頼んだの」と聞いてみたら「お父さんは、まだぼくがサンタを信じてると思っているの」と問い返された。がぁーん。ショックを受けてしまった。なんだかなぁ、そういうものなのかなぁ。子どもたちにとっても「夢」を持ち続けるのは、難しいことなのだなぁ。子どもたちは、夢みがちなんかじゃなくて「現実的」なんだなぁ。大人のほうが「子どもが子どもでありつづけているという夢をみつづけていたい」という意味で夢見がちなのかなぁ。

韓国の大統領選挙

韓国の大統領選挙

韓国の大統領選挙が始まった。BSニュースでKBSの報道を毎日みてきた。また大統領選挙については、韓国からの留学生と、毎週のように話し合ってきました。

韓国は、若い人たちが、政治に燃えている。「政治に燃える」というのは考えてみると不思議なことでもあり、日本でかつての「政治のシーズン」というのは、変えようなのない体制に「断固反対」というデモをしていくことだった。ところが、韓国では、選挙を通じて、大統領を直接かえることができ、一挙に大変革ができるシステムのせいか、「選挙」を通じて「政治」に関わる若者が、日本よりもだんぜん多いようだ。

反面、そのくらい政治に燃えないと、若い世代のかかえている問題が解決されないからではないか、とも考えられるのだが、そのあたりの解釈は微妙だ。

いずれにせよ、日本の若い世代とは大違いだ。

韓国には、若い、強烈なエネルギーを感じる。ときにそのエネルギーが奔流していくようなところがあるけれど・・・

(写真は2007年、シンポジウムに参加するためソウルを訪問した時のもの。街には屋台がでて、ソウル名物の「豚足」が山盛りにあった)

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 392325総訪問者数:

- 18今日の訪問者数:

- 27昨日の訪問者数:

最近の記事

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- 「君たちはどう生きるか」──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

- 立命館大学・加藤周一文庫のこと

- 加藤周一の小さな机

- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」

- 私の原点──加藤周一その2

- 私の原点──加藤周一

- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード

- 名古屋のジブリパークに行きました

- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました

- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します

- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと

- マンガ版「君たちはどう生きるか」

- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集

- 「君たちはどう生きるか」という問い

- 「君たちはどう生きるか」もうすぐフランスでも公開だそうです

- 戦争の時代に宮崎アニメを読む

- プラネタリウムで「銀河鉄道の夜」体験

- 12月に愛知県名古屋市でセミナー講師をつとめます

- 中村学園大学で「社会福祉とボランティア」の授業をします

- 「記者ありき─六鼓・菊竹淳」を観ました

- 西日本新聞で『福祉の起原』が紹介されました

- 社会学、出会い直しの会

- 『福祉社会学研究』に私の著書『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』の書評が掲載

- 『共生社会学』Vol.12──退任記念号

- 市民協ミーティング2023 in 佐賀

- 8月、市民協が佐賀・熊本・鹿児島でフォーラム・キャラバン

- 「鈴木敏夫とジブリ展」に行きました

- 『福祉社会学研究』№20 での書評

- 京都の同志社大学で「福祉社会学会」設立20周年シンポジウム

- 大阪ボランティア協会の早瀬昇さんが『ボランティアと有償ボランティア』を書評して下さいました

- 『放送レポート』最新号で『福祉の起原』が紹介されています

- ブックトーク後のサイン会

- 新著『福祉の起原』のブックトーク

- 不思議なシンクロ──「鈴木敏夫とジブリ展」がスタート

- 『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生 トークセッション

- 『社会学評論』最新号に『ボランティアと有償ボランティア』の書評が掲載

- シンポジウム「見田宗介/真木悠介を継承する」

- UCLAのスティーブン・ウォーレス教授の逝去

- 超高齢社会に社会学からの解

- 九州大学からの海外発信

- 九州大学での最終講義を行いました(2023年2月6日)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。

- 研究の国際発信──『超高齢社会の乗り越え方』

- 最終講義日程(九州大学広報室)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)のカバーが決まりました

- 新年のご挨拶

- 見田宗介先生を偲ぶ会

- 戦争の乗り越えは可能か(西日本新聞・随筆喫茶)

- 「戦争の乗り越えは可能か」─「千と千尋の神隠し」から考える

- 佐藤忠男さんを偲んで(シネラ)

- 大阪・中之島の「大阪図書館」

- 北九州市立美術館の「祈り・藤原新也」

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』─香川県丸亀市でお話しをします

- 「コロナ禍のもとでのボランティアやNPO法人の活動の実態と課題──オンラインによる社会調査実習の試み」

- 「森田かずよ 世界に一つだけ、私の身体」を観ました

- 「伊豆の踊子」(1974)と「四季・奈津子」(1980)

- 名画座の打率

- 暗い眼をした女優─ミシェール・モルガン

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』

- 中井久夫さん追悼

- 見田宗介先生追悼─『社会学評論』№289編集後記

- 「ふたりのウルトラマン」とは何か

- 「ゴルバチョフ:老政治家の遺言」を観ました

- オンラインでの社会調査実習

- 村上春樹ライブラリーのジャズ

- 西日本社会学会年報に私の書評が掲載されました

- 西日本社会学会年報2022に、拙著『超高齢社会の乗り越え方』の書評が掲載されました

- 見田宗介先生、最後の年賀状

- 社会学者の見田宗介先生が亡くなられました

- NHK/IPC 国際共同制作「映像記録 東京2020パラリンピック」を見ました

- 「no art, no life」と「ツナガル・アートフェスティバル福岡」

- 九州大学文学部の卒業式

- 感慨も湧かないのか、かえって感慨深いのか──いよいよ卒業式です

- no art, no life 〜表現者たちの幻想曲

- 東京大学社会学の佐藤健二さんの最終講義

アーカイブ

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 471952総閲覧数:

- 25今日の閲覧数:

- 88昨日の閲覧数:

- まさかのどしゃぶりの雨の中の柳川川下り

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- 小林秀雄の「山の上の家」

- 「君たちはどう生きるか」──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 松茸、有マス

- タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画

- プロフィール

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- 「無法松の一生」を観る

- 建築における人間工学はどうなっているのか

- かふか2

- 京都の漬物

- 宮澤賢治の「圖書館幻想」(ダルゲとダルケ)

- 「讃岐・超ディープうどん紀行」(村上春樹)を追いかける

- 映画「ローザ・ルクセンブルク」を観ました

- 夢の本屋紀行─中国・南京の先鋒書店

- 「なめとこ山の熊」鉛温泉・藤三旅館

- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家

カテゴリー

- トップ (1,643)