パリ大学・大学都市・日本館

パリでは学期末です。土曜日には、日本館で研究会があって、ここに滞在している留学生たちが研究発表をしていました。なるほどこういう研究テーマだったのかと納得。その後、学期末の「お別れパーティ」のようなものがあって日本館以外にも居住している人たちも含めて、50人以上が集まってきたでしょうか。深夜までわいわいがやがや、みんな楽しそうでした。そしてもっとフランス語が上達したい、もっとフランス文化や研究がしたい。それには学寮よりも外にでて、フランス人とふれあいたい、などと語っています。フランス愛というものでしょうか。フランス大好き、パリ最高という人たちが集っているのです。すごいですね。こういう情熱があれば、これからもどんどん伸びていくんでしょうね。ところで、私が滞在しているこの日本館は、戦前の大富豪・バロン薩摩の寄附によって出来たものですが、所有は「パリ大学」なんだそうです。それぞれの国々(の寄付者)がそれぞれの国の留学生のために学寮を作って、それをパリ大学に寄附した。そして、それぞれの国がそれぞれの予算でそれを運営している、というかなり変則的(というかフランスにとって好都合な)仕組みのようですね(詳しくは分かりませんが)。日本館の館長は日本人ですが、パリ大学の所有物である日本館に、日本政府が予算をつぎ込むという形になっている、それが日本の文科省にとってはいかに困難なことであるかと苦労を語っておられました。けれど、これがフランス式、これがパリ大学の力なんでしょうね。

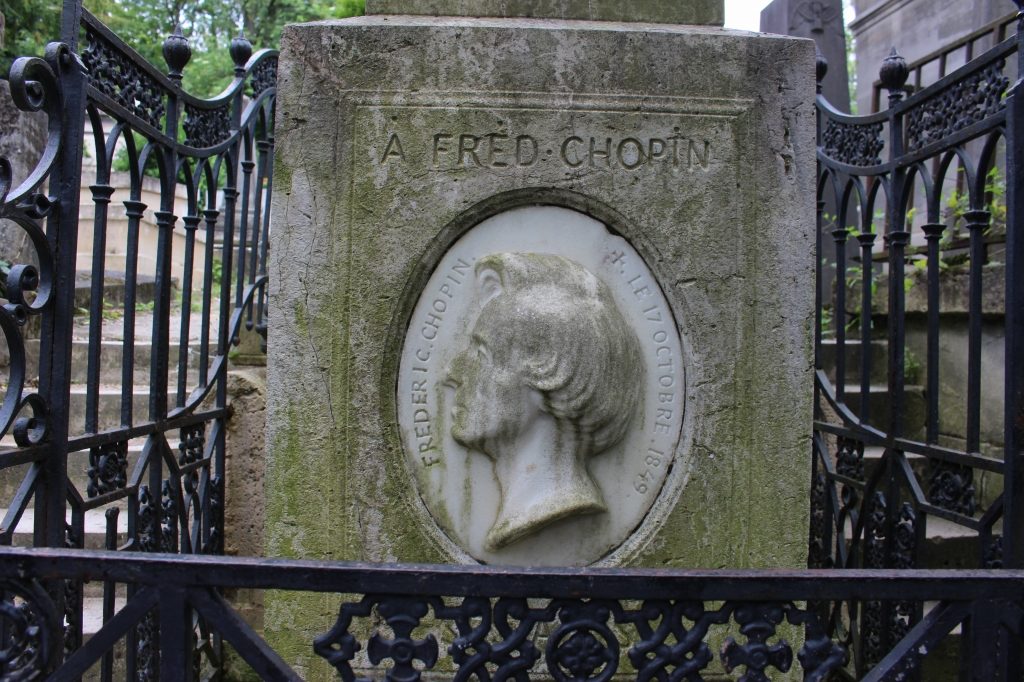

ショパンの墓

ペール・ラシェーズ墓地で、みんなが探そうとするのがフレデリック・ショパンの墓でしょう。けっこう分かりにくいところにありますが、みんなが探して群れているから、分かりました。小さいですね。でも、思うのですが、こういう人たちの墓って、誰がどう場所を決めるのだろう。とても恣意的にも思えますね。そして、誰が、どう守っていくのだろう。日本の墓なんか、すぐに無縁墓になって、墓石も撤去され集められて行方が分からなくなるんです。日本では、お墓がお寺さんの収入源(?)だから回転を早くしている・・・というのはうがった見方でしょうか。西洋の墓地は火葬でなかったから、そういうことが出来ないのでしょうか。しかしパリの墓地も、基本は「○○家の墓」様式が多いと見ました。こういう墓は、やがて埋もれて壊れてなかなかすさまじい雰囲気を出したりしています。

「パリ・コミューン」終焉の地

土曜日の午後、ペール・ラシェーズ墓地に行ってみた。予想をはるかに超えて広大で、彷徨い道に迷った。多くの有名人の墓があるのだが、ほとんど表示もなく、文字はうずもれ、判読しがたい。これは墓地というより、巨大なネクロポリス(死都)ではないか。日本でも、高野山に宿泊した時、奥の院までの道が、お墓ばかりがどこまでも延々とつづき、この世からあの世への道行きのようになっていることに驚いた。パリ市内にも、このような異空間があることに、あらためて仰天した。しかし考えれば、ここは史上名高い1871年の「パリ・コミューン」が終焉したところでもある。あの虐殺を記憶にとどめるためにも、このようなネクロポリスを残しているのかもしれない。

社会学の祖・ソルボンヌのオーギュスト・コント

パリ大学ソルボンヌ

サルトルとボーヴォワールのエコール・ノルマル

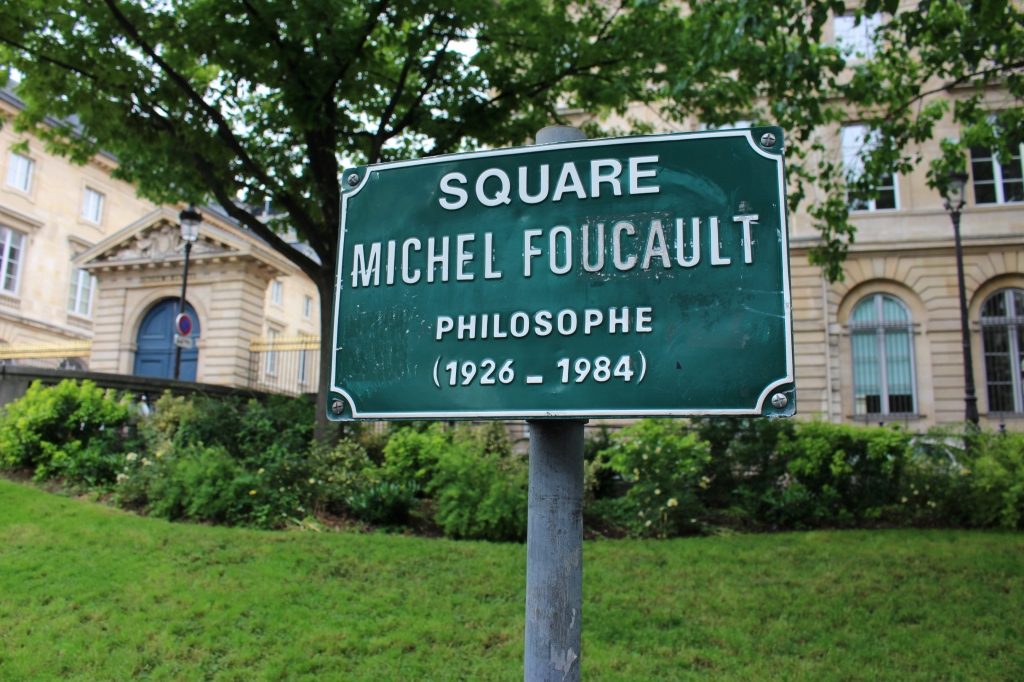

私たちの世代にとって、フランスといえば、まずサルトルとボーヴォワールでした。さっそうとした姿で、1968年の五月革命や反戦運動、当時の若者の正義感や倫理観にアピールしたのでしょう。その後、レヴィ-ストロースに批判され、フーコーやデリダが出て来ると、すっかり霞んでしまいました。いまや若い人はサルトルといっても誰も知らないのかな。いずれまた復活すると思うけれど。そのサルトルが出たことでも有名なフランスのグランゼコール(超難関校)の「エコール・ノルマル・シューペリエール(高等師範学校)」の中に入ってみました。同行したパリ大学に留学している若い知人ががんがん入っていくのについていったら、セキュリティを突破して、中に入れました。なんだかスリリングだった。

コレージュ・ド・フランス前のミシェル・フーコー広場

コレージュ・ド・フランスのジュリア・クリステヴァ

パリ大学・国際大学都市への滞在

今年はサバティカルなので、これまで執筆活動に専念してきました。これからはちょっと海外にもでかけます。まずは、テロリズムで大揺れになったフランスにやってきました。おっかなびっくりでしたが、パリもだいぶ落ち着いているようです。まずはパリ市の南にある「国際大学都市」にしばらく滞在します。ここは世界各国からの留学生が暮らす独立王国のような「大学都市」。駅をでると、まるで高原の避暑地のような空気が漂っています。広大な敷地に各国がそれぞれ留学生用の学舎を建てていて、ここだけでふつうの日本の大学より広いかもしれない。私の滞在する「日本館」は戦前のバロン薩摩さんの寄附で建てられたというもの。戦後に、フランスに留学した有名な方々が、みな暮らしたところですね。加藤周一の『羊の歌』にもでてきます。また日本人だけでなく様々な国々からの留学生もいます。原則、大学院生以上とのことで、みなさん落ち着いて勉学や研究にはげんでいるようです。中は、学生寮なので、食事はなし、トイレや調理場は共同、なんだか学生時代にもどったような感じです。

熊本地震 被災地支援大学間支援ネットワーク会議 第1回(6月15日)

杉本めぐみさんからの紹介です。「アクロス福岡(2階 セミナー室2)6月15日 水曜日 19:00 – 22:00」「九州大学は、熊本大学への支援を通じて被災地を支える国立大学幹事校に指定されており、その活動の一環として、大学の垣根を超えて支援の取り組みを企画・運営する場を創設し、またそれらの活動を通じて知り得た被災地の状況を広く報じる機会を設けます。その第1回の企画・運営会議を実施します。福岡の大学関係者の皆様、是非、ご参集ください。教員、職員、学生を問いません。また、この会議は大学外にも広く開いたものとしていきます。活動にご関心をお持ちの方は、どなたでもご参加いただけます。是非、この復興支援の輪に加わってください。第1回の今回、映像作家のKazuki Takeshitaさんが発災直後から現地に入り、1ヶ月余りにわたって撮りためた写真・映像を編集した短編作品『献花』を上映します。益城町の「現在」を実感してください。」

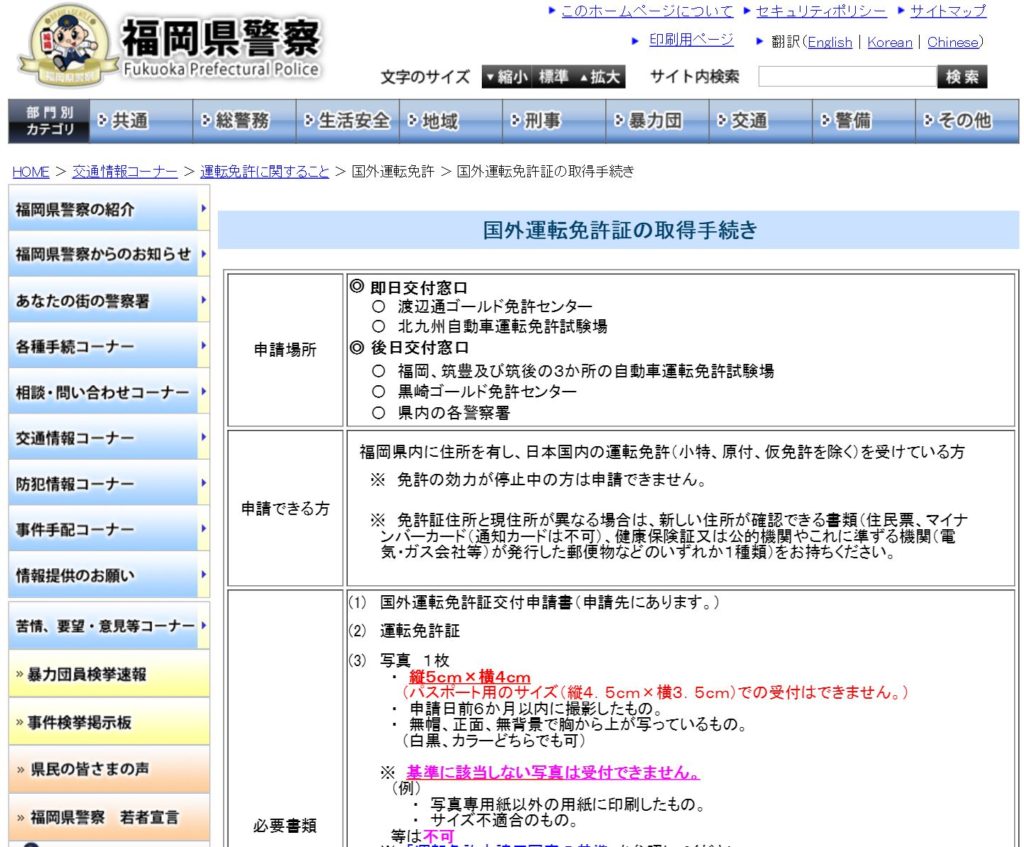

日本国の国際免許

毎回思うのだけれど、日本の国際免許って、もう少しなんとかならないものなのか。

かつてはわざわざ福岡県庁の横にある福岡県警の地下のいちばん奥まったところまででかけて申請していた(いまは天神のゴールドカードの申請所でできる)。申請書に添付する写真のサイズが微妙にパスポートサイズと違っていて、合わないと受理されない。そのうえ有効期限が1年間というのも、困ったものだ。毎年、申請しなくてはならない。これは、免許証と同じ有効期限でいいのではないか。毎回、2400円の申請料金と写真を持参せねばならない。有効期限が1年であることの根拠は、ほんとうは何もないはずだ。

そもそも、日本の免許証が「国際免許証」として通用すれば、もっと簡単なのだ。いちど、海外で、日本の免許証をだして、これでレンタカーをさせてくれ、と言ったら「生年月日や発行日、有効期限などが、平成になっていて、分からないからだめだ」と言われた(英語でほぼこのように言われた)。なるほど「平成」の壁があるから国際的に通用しないのだ。これらをすべて西暦にしたら、国際免許証として通用するのではないか。アメリカでとったドライバーズライセンスは、ヨーロッパで出したら、そのまますんなりレンタカーできた。残念ながら、すでにこのアメリカの免許証は失効してしまったのだが、国際化というのなら、まず免許証などの「西暦化」から始めるべきだろう。

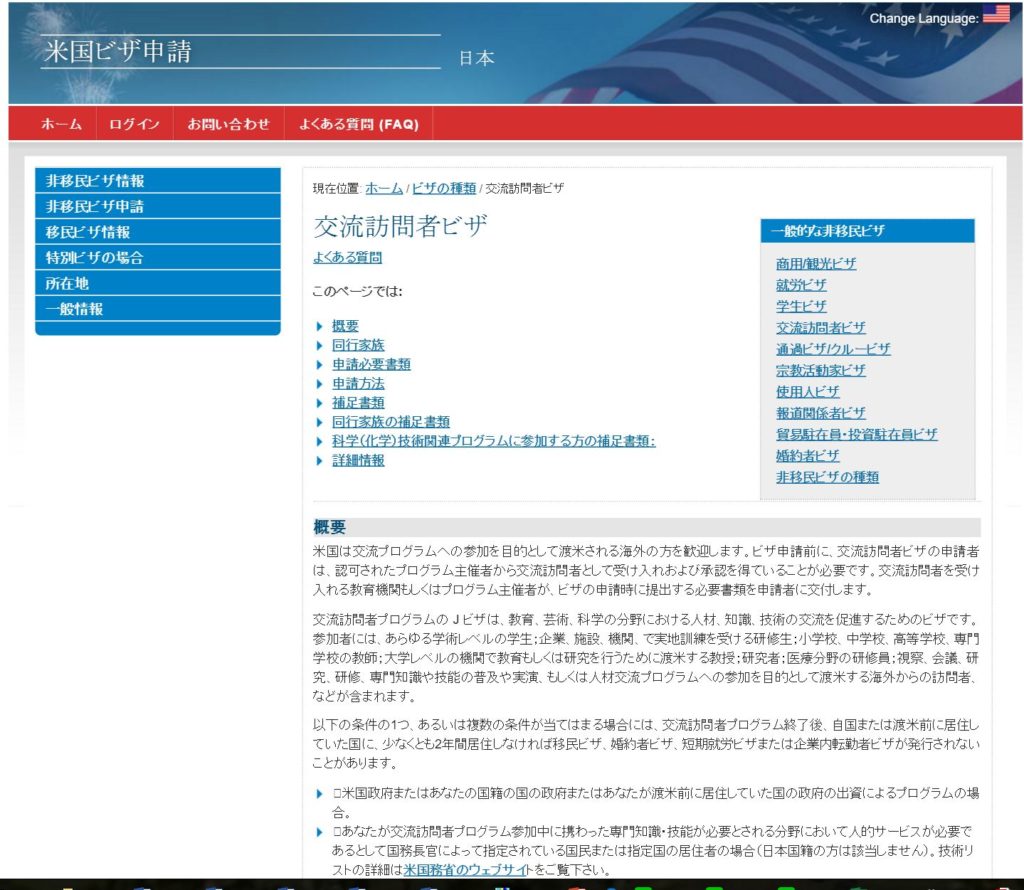

アメリカのビザ書類

10年ぶりに、しばらく海外に暮らすことになるので、まずはアメリカのJ-1ビザを申請している。これがまたややこしい。3月から申請をはじめたが、いろんな書類を用意せねばならない。所属機関長の許可、雇用の証明、銀行の残高証明、保険などなど。おまけに「English Proficiency Certification」も必要だという。そこで、わざわざハワイ大学の知人に、国際電話をかけてもらって、電話の会話で、そのテストをしてもらった。すると、その会話で、どのようなことを話したのか、トランスクリプトまで付けるらしい。やれやれ、たいへんですね。さて、こうして書類を整えても、まだクリアではない。まだアメリカの大学レベルの書類が整ったというにすぎない。これから国務省レベルでのテストがある。アメリカ大使館か領事館に出向いて面接を受けることになるのだ。前回は、たしか、東京のアメリカ大使館に、わざわざでかけて面接を受けた。今回は、福岡のおとなりさんの領事館で、なんとかならないかな。

「熊本地震 被災地支援大学間ネットワーク会議」

被災地支援ネットワーク会議

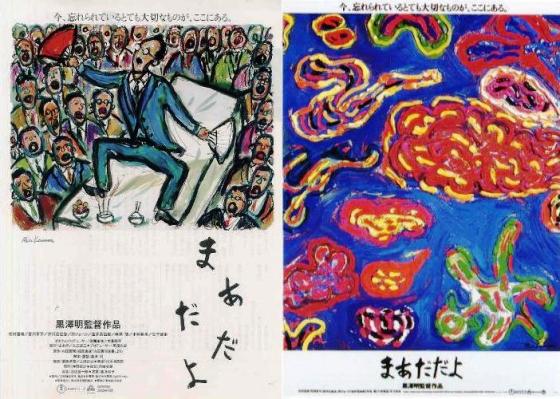

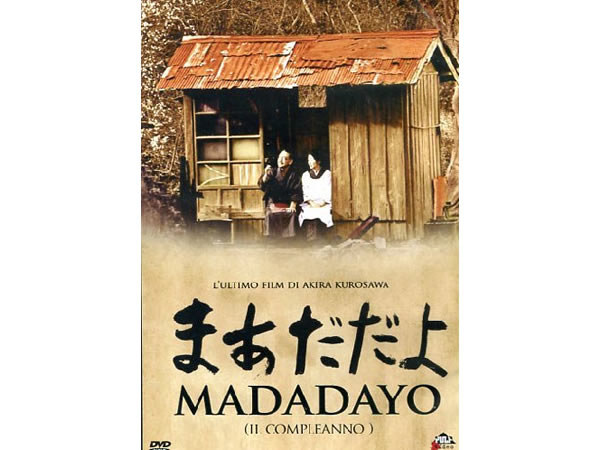

黒澤明の「まあだだよ」(1993)

これまで黒澤明の作品は、そのほとんどを観ききたように思います。でも、大学時代には、黒澤明の映画、何か、観たことあるのか、と問われて、当時は、ひとつも観ていなかったはずです。今の大学生が日本の3大巨匠「小津安二郎、溝口健二、黒澤明」といったって知らないのと同じようなものだったわけです。さて、この遺作は観ていませんでした。ところが、見始めると、ちょっと、つらい。展開が、かなり弛緩した感じは否めない。引退した先生を慕って集まってくれる教え子たちとの交流・・・まさに、これ、現実にはあり得ない「教師の幻想夢」なんじゃないだろうか。後半は「ノラや」に暗転。これまた常軌を逸した猫への異常な愛着・・・なんだか痛々しくて見続けられない・・・

映画「海街diary」を見ました

是枝監督の「海街diary」を見ました。是枝監督、これもいいですね。不在(というか愛憎をこめて亡くなった)の何人もの父母をめぐる4姉妹の物語です。複雑な家族背景、4人姉妹も複雑な異性関係をもっているという、谷崎潤一郎の「細雪」からの時代の離れを感じさせる設定。でも、本質は、これ、「細雪」なのではないかと思わせます。長女、次女、三女と見てくると、わが家の長女、次女に、どことなく似ているように思われてきます。さらに三女になると、もっと、あるあると言いたくなるような既視感が。そして四女ともなると、ちょっとよい子すぎるのですが、これもやはり、小さい頃から苦労してきたであろう、この四女への、観客の無意識的な共感が、自然と反映されているのでしょうね。

ところで、是枝監督の作品、問題設定からして「こうなるのでは」という観客の予想を、うまく裏切るところに、その演出のさえがあります。「あるいてもあるいても」の阿部寛、ぜったいこの次男をめぐって父母とのいさかいが・・・と予測させておいて、何も起こらない。その肩すかし感が新鮮でした。何もなかったのがかえって余韻となってひびいていく。今回の「すず」ちゃんもそうですね。きっとどろどろとしたドラマが起こるのでは、という予測を、すっとはずしていくそのさばきかたが見事。阿部寛もすずも、その問題が真正面から取り上げられたらと思うと、誰もがつらいし、結局「解決」はありえないですよね。そういうど真ん中の問題を、何食わぬ顔をしてはずしていく。しかも、問題から逃げているのでなく、時間に解決してもらいましょう、というスタンスなのでしょう。本当の「解決」をドラマの外の時間にゆだねるところが、また心憎いですね。

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 396214総訪問者数:

- 15今日の訪問者数:

- 33昨日の訪問者数:

最近の記事

- 唐津小旅行

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 福岡の「第二宅老所よりあい」

- 『福祉社会学の思考』(弦書房)の書評

- 「CareTEX福岡‘24」で講演をしました

- 共同通信 の『福祉社会学の思考』書評

- 中日新聞にコメントが掲載されました(東京新聞、北陸中日新聞にも)

- ジャカランダの花

- 図書館奇譚

- 【CareTEX福岡’24】の専門セミナーに登壇します

- 『ボランティアと有償ボランティア』が入試問題に出題されました

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が新聞で書評されました

- 長湯温泉(その2)

- ラムネ温泉(大分県竹田市・長湯温泉)

- CareTEX福岡’24 (マリンメッセ福岡)専門セミナーで講演します

- ジブリ温泉(その2)岩手県花巻温泉

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- ジブリ温泉(その1)──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

- 立命館大学・加藤周一文庫のこと

- 加藤周一の小さな机

- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」

- 私の原点──加藤周一その2

- 私の原点──加藤周一

- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード

- 名古屋のジブリパークに行きました

- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました

- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します

- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと

- マンガ版「君たちはどう生きるか」

- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集

- 「君たちはどう生きるか」という問い

- 「君たちはどう生きるか」もうすぐフランスでも公開だそうです

- 戦争の時代に宮崎アニメを読む

- プラネタリウムで「銀河鉄道の夜」体験

- 12月に愛知県名古屋市でセミナー講師をつとめます

- 中村学園大学で「社会福祉とボランティア」の授業をします

- 「記者ありき─六鼓・菊竹淳」を観ました

- 西日本新聞で『福祉の起原』が紹介されました

- 社会学、出会い直しの会

- 『福祉社会学研究』に私の著書『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』の書評が掲載

- 『共生社会学』Vol.12──退任記念号

- 市民協ミーティング2023 in 佐賀

- 8月、市民協が佐賀・熊本・鹿児島でフォーラム・キャラバン

- 「鈴木敏夫とジブリ展」に行きました

- 『福祉社会学研究』№20 での書評

- 京都の同志社大学で「福祉社会学会」設立20周年シンポジウム

- 大阪ボランティア協会の早瀬昇さんが『ボランティアと有償ボランティア』を書評して下さいました

- 『放送レポート』最新号で『福祉の起原』が紹介されています

- ブックトーク後のサイン会

- 新著『福祉の起原』のブックトーク

- 不思議なシンクロ──「鈴木敏夫とジブリ展」がスタート

- 『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生 トークセッション

- 『社会学評論』最新号に『ボランティアと有償ボランティア』の書評が掲載

- シンポジウム「見田宗介/真木悠介を継承する」

- UCLAのスティーブン・ウォーレス教授の逝去

- 超高齢社会に社会学からの解

- 九州大学からの海外発信

- 九州大学での最終講義を行いました(2023年2月6日)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。

- 研究の国際発信──『超高齢社会の乗り越え方』

- 最終講義日程(九州大学広報室)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)のカバーが決まりました

- 新年のご挨拶

- 見田宗介先生を偲ぶ会

- 戦争の乗り越えは可能か(西日本新聞・随筆喫茶)

- 「戦争の乗り越えは可能か」─「千と千尋の神隠し」から考える

- 佐藤忠男さんを偲んで(シネラ)

- 大阪・中之島の「大阪図書館」

- 北九州市立美術館の「祈り・藤原新也」

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』─香川県丸亀市でお話しをします

- 「コロナ禍のもとでのボランティアやNPO法人の活動の実態と課題──オンラインによる社会調査実習の試み」

- 「森田かずよ 世界に一つだけ、私の身体」を観ました

- 「伊豆の踊子」(1974)と「四季・奈津子」(1980)

- 名画座の打率

- 暗い眼をした女優─ミシェール・モルガン

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』

アーカイブ

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 482872総閲覧数:

- 55今日の閲覧数:

- 409昨日の閲覧数:

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 小林秀雄の「山の上の家」

- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- 九州大学社会学・安立ゼミの懇親会

- タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画

- 周防大島の上空

- 小津安二郎の世界-「東京物語」の尾道を歩く

- 柳川・地域づくり協力隊の阿部さん

- 著書・論文・報告書など

- 唐津小旅行

- 首里のあひる

- 信濃追分で、堀辰雄と加藤周一を歩く

- 2015年 「はかた夢松原の会」の「水と緑とまちづくり報告会」

- ベンツ6

- コレージュ・ド・フランス前のミシェル・フーコー広場

- 博多・灯明ウォッチングが始まります

- 今週の一押しポッドキャスト

カテゴリー

- トップ (1,659)