From the monthly archives: "4月 2014"

オックスフォードのパブ(その2)

トップ Tagged With: オックスフォード大学

オックスフォードのパブ

トップ Tagged With: イギリス, オックスフォード大学, パブ

ケンブリッジの伝説のパブ

イギリスは食事がまずいとか、いや、じつはおいしいとか、いろんなことが言われていますね。

今回イギリスでおいしいなと思ったのはパブですね。パブのエール(Ale)、これは文句なくうまいと思いました。

ビールは下面発酵だがエールは上面発酵なんだそうです。いろんな違いがあるようですが、よく分かりません。しかし味は確実に違いますね。私はふだんビールはほとんど飲みませんが(日本にいるときは日本酒です)、イギリスでは毎日エールをいただいておりました。それに加えて、パブの雰囲気が素晴らしい。伝統的なイギリスらしいインテリアなので敷居が高そうに思えるのですが、入ってみるとカウンターで支払って受け取り、あとはかってにテーブルに持って行けばいいのでした。みんなチップも置いてないし、これならマックと同じだ。1パイントのエールが、田舎で3,都会で4から5くらいでしょうか(もちろんポンド)。ここはケンブリッジで一番有名なパブの「Eagle」。DNAの発見者、ワトソンとクリックが最初にその発見の報告をしたという伝説のパブです。なんとそのプレートのある席でエールをいただきました。

大学そっくりさん巡り(オックスフォードやケンブリッジとハーバードやジョンズ・ホプキンス)

トップ Tagged With: オックスフォード大学, ケンブリッジ大学

大学そっくりさん

ケンブリッジの街でカレッジめぐりをしていると、いたるところで「あれ、これ、見たことあるな」という建物に出会います。たとえばハーバード大学やジョンズ・ホプキンス大学の建物のそっくりさんに出会うのです。正確にはハーバード大学やジョンズ・ホプキンス大学が、ケンブリッジのカレッジを真似たのだと思いますが。アメリカの大学は、ほんとうに、オックスフォードやケンブリッジをルーツにしているんですね。そしてオックスフォードやケンブリッジは、中世からのヨーロッパの僧院やら教会やらを受け継いでいるんですね。原型は、ゴシックの教会ですね。ホグワーツの魔法学校の原型は、ゴシックの教会ですからね。僧院だという意味は、そこで寝食をともにして、いっしょに祈る(いっしょに聖書を読む)空間、ということでしょうか。およそ日本の大学とはかけはなれたものですね。日本の大学は、僧や神職の伝統、鎌倉仏教とか伊勢神宮の伝統とはまったく無関係ですからね。むしろ近代になってから建築された「工場」が原型なのではないでしょうか。とくに工学部なんか、その典型ですね。群馬県の富岡市に富岡製糸工場があって、いま、世界遺産登録に熱心です。ここは女工哀史とはちょっと違って、良家の子女が近代的な工場で働くぴかぴかの近代施設だったようです(もっとも労働条件は今からみると女工哀史的だったのかもしれませんが)。日本の官立大学は、西欧(の工学技術)に追いつけ追い越せの機関として始まったところが多いので(もうひとつのミッションは国家官僚の養成でした)、今のような時代には、おのずと先祖返りして「工学的な発想によって運営される学生生産工場」になりつつあるのでは・・・?

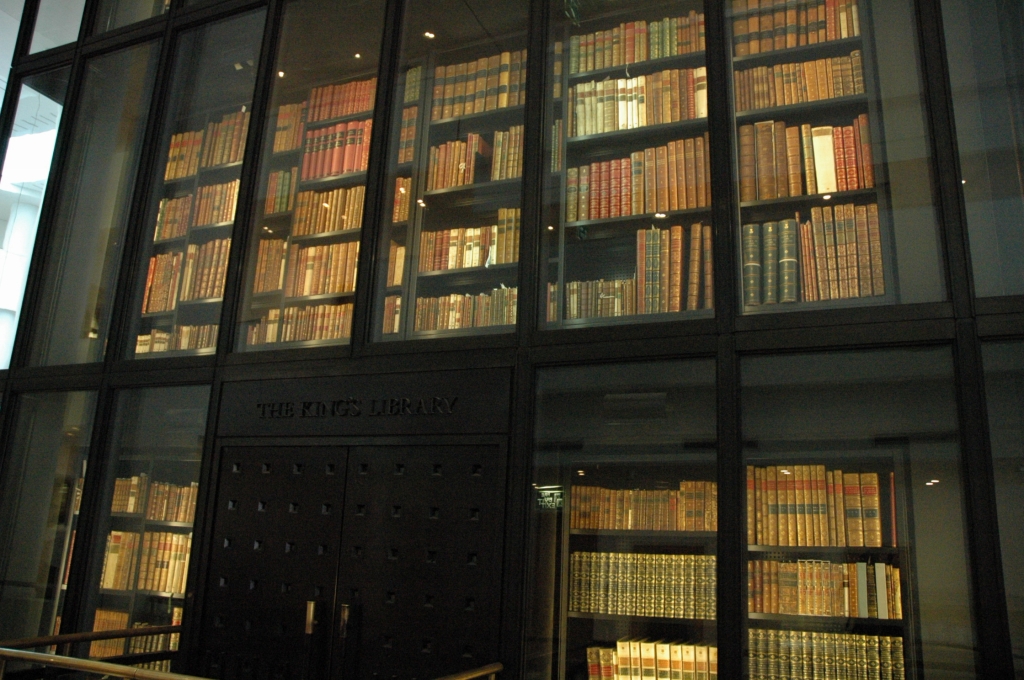

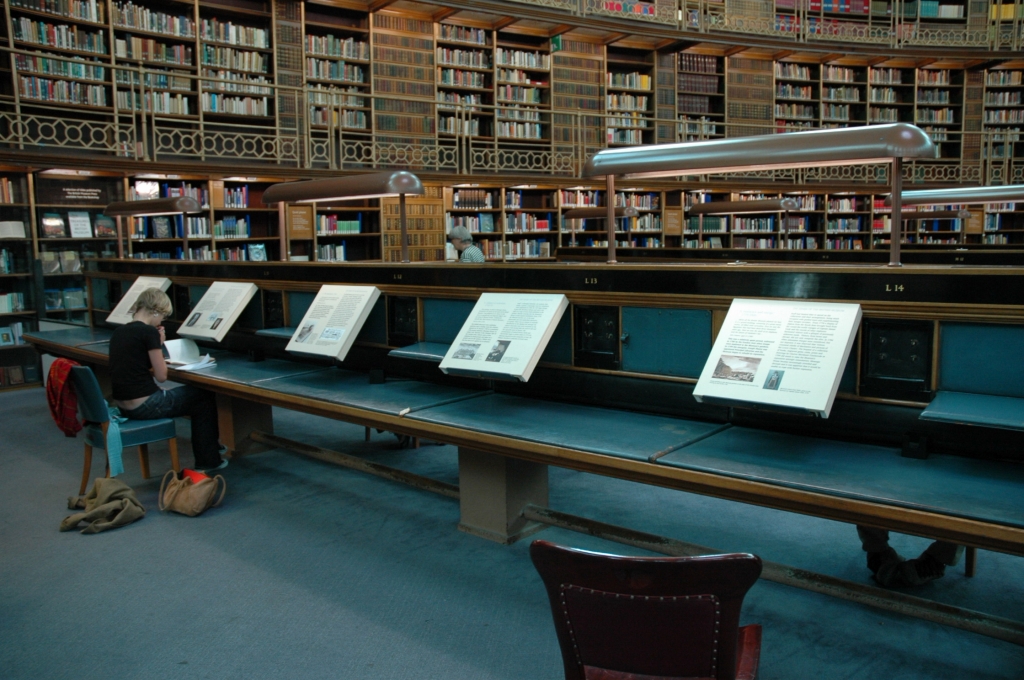

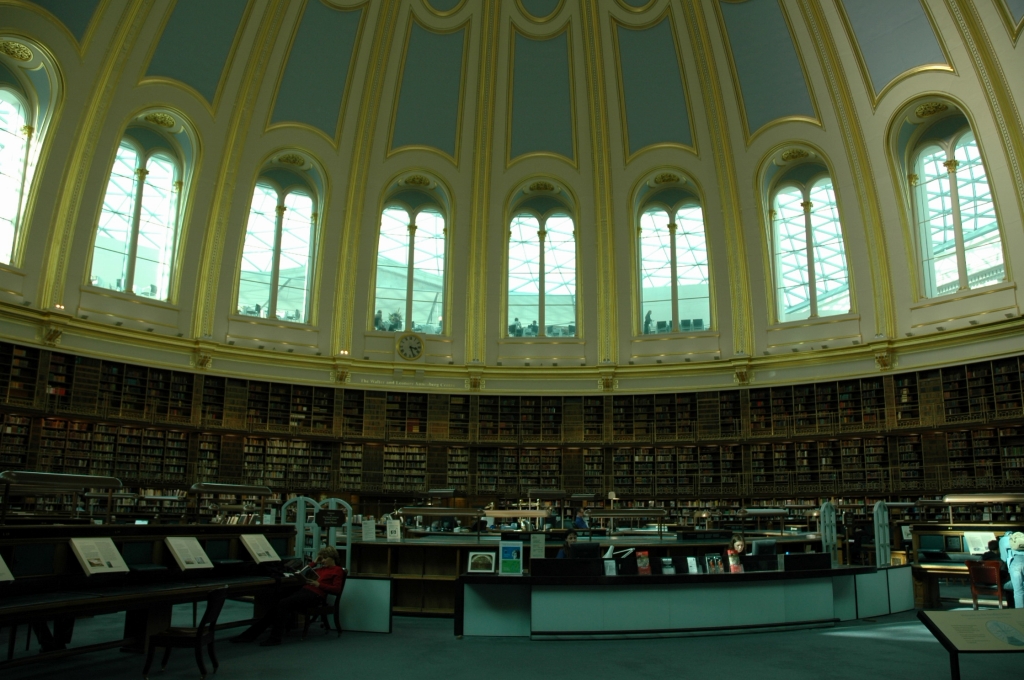

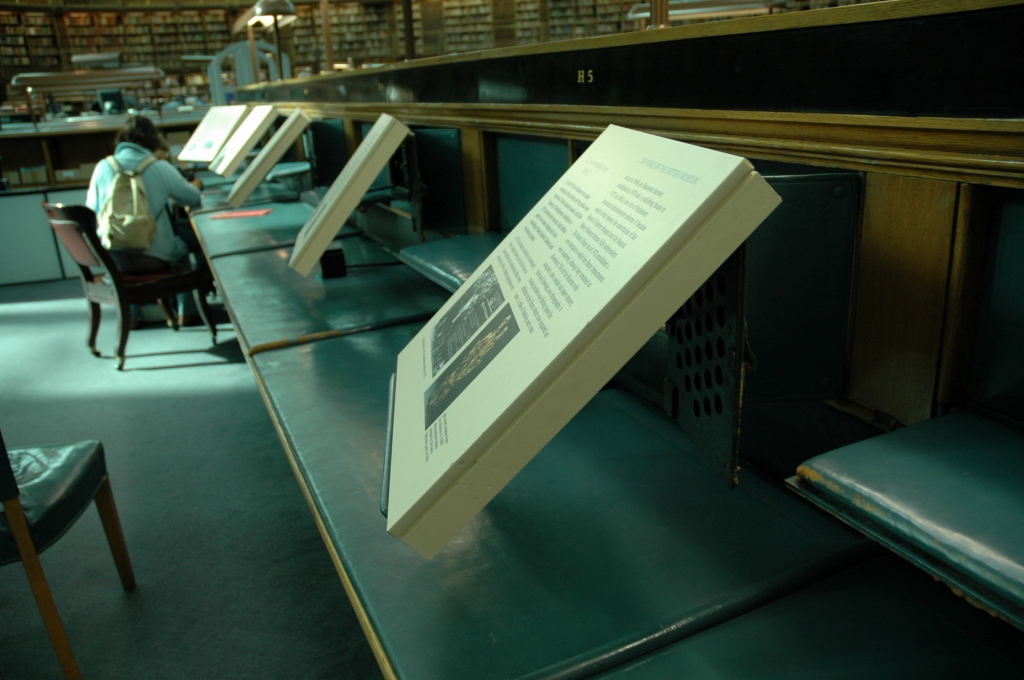

レオナルドの手帳(大英図書館・アランデル(Arundel)手稿)

トップ Tagged With: レオナルド・ダ・ヴィンチ

私たちの世代なら誰しも中学生時代に梅棹忠夫の『知的生産の技術』(岩波新書)を読んでいるのではないか。この本でいきなり少年の心をわしづかみにするエピソードが「レオナルドの手帳」である。レオナルド・ダ・ヴィンチの万能の天才の秘密(の一端)は、何でも記録するその手帳にあるという印象的なものだった。その「レオナルドの手帳」(正確には手稿)は、現在、様々に分割されてフランスやイタリア、英国などにあるのだ。『知的生産の技術』を読んで40年くらいたって、ようやく今回、大英図書館が所蔵するその「アランデル(Arundel)手稿」の一部を見ることができた・・・ええっ、こんなに小さいのか、こんなに細かな字だったのか。レオナルドがレフティーで逆文字で書くことは、昔NHKで放映した「レオナルド・ダ・ヴィンチの生涯」で印象深く描かれていたから知っていたが、こんなに小さく、こんなに細く、こんなに細かな字を書いていたとは・・・。それにしても大英図書館もすごい。レオナルドの手稿だけでなく、バッハやモオツァルトなどの楽譜、マグナカルタやニュートン発狂の書簡!まで間近で(しかも無料で)見せているぞ。

ホグワーツの魔法学校(オックスフォード大学クライスト・チャーチのホール)

トップ Tagged With: オックスフォード大学, ハリー・ポッター, ホグワーツ魔法学校

春休みにオックスフォード大学を訪ねました。ハリー・ポッターに出てくる魔法学校のモデルとなったところです。新学期の始まる日本の大学とつい比較してしまいますね。見学しているうちに、なるほど、と気づいたことがありました。

ホグワーツの魔法学校は全寮制です。そしていきなり圧倒されるのがこの荘厳な空間でのディナーでした。全校生徒が一堂に会して夕食をともにします。もちろん校長以下教師全員もです。そう、ポイントは「全寮制」と「非日常的な劇的空間」でした。

じっさい、ケンブリッジ大学もオックスフォード大学も全寮制です。ハーバード大学も1年生は全員構内の寮に入ることになっています。その寮内が非日常的な劇的空間になっているところが映画の見所でしたね。つまり入寮することが自由を束縛されるネガティヴ体験ではなく、そこでこれまでに見たこともない劇的空間の中に暮らしてドラマを味わうというポジティヴ体験として経験されるのです。

仲間や教師と寝食をともにして、その非日常的な劇的空間のなかでわくわくする経験を積み重ねて学び、成長していく・・・。もちろこれは映画のおとぎ話でありますが、じっさいの英国や米国のエリート校でも、基本構造はそうなっているのだろうと思います。大学生活が、高校までと違って、劇的体験なのですね。

ひるがえって日本ではどうか。受験までの生活こそ非日常なドラマです。モーレツな受験勉強や予備校でのカリスマ教師の授業(いつやるの、いまでしょ)、そして受験・合格(あるいは不合格)という人生の一大イベントを経験します。受験前後こそ「劇的な非日常的体験」ですが、大学に入ったとたんに、平凡な「日常」がだらだらと始まってしまうのですね。よく言われる五月病などというのは、まさに劇的な興奮のあとの平凡な日常の連続に心が憂鬱になる心理のことをいっているのではないでしょうか。

学生は入学時にモチベーションが最高潮で、あとは4年間下がりっぱなし、などと言われます。そこで、サークル活動やアルバイト等に熱心になってしまって、授業にはほとんど身を入れなくなってしまう学生たちを、ずいぶん見てきましたが、それには理由があったのですね。学生だってドキドキするドラマの中で学び、これまでと違う自分へと成長していきたいはずなのです。でも日本の現実の中ではそれがかなわない。そこでサークルやアルバイトという外の世界の中に違う「何か」を求めていってしまうのでしょう。

かつては日本の旧制高校も全寮制でした。きっとホグワーツの魔法学校のようだったのだろうと思います。

ロンドンでカール・マルクスが住んだ家

ロンドンでは、Dean街28番地を訪ねました。カール・マルクスが住んでいたところです。マルクスはここから大英博物館に通って『資本論』を執筆していたはずです。

宮本百合子の「カール・マルクスとその夫人」にはこうあります。

「カールは朝九時から夕方七時まで大英博物館の図書館で仕事をした。エンゲルスの援助と、ニューヨーク・トリビューン紙から送られる一回僅か五ドルの原稿料が生活の資であった。」

「ロンドンの生活でパンと馬鈴薯の食事は家族の健康を衰えさせるばかりであった。イエニーは病気になった。カールは図書館へ新聞をよみに行く金のない時さえあった。その時は、トリビューン紙への論文も、書けない。「どうしよう?……」。

「カールは物価の安いジェネバへ引越そうかと思った。しかし彼のとりかかっている「資本論」は大英博物館の図書館なしには完成しない。或る時はイギリスの鉄道局書記になろうとした。これはカールの字体が分りにくいために採用されなかった。」

「ロンドンのディーン街の庭もない二間暮しの生活は、このように困難だった。が、マルクス夫妻の不屈な生活力と機智とは、この生活のなかから汲みとられるだけのよろこびをくみあげた。」

・・・ここがまさにマルクス一家の暮らした「ロンドンのディーン街の庭もない二間暮しの生活」の家です。いまは一階は「Quo Vadis Restaurant」というこじゃれた食堂になっていますが、そのすぐとなりはいかがわしい(?)キャバレーで、ロンドンの場末という雰囲気が濃厚に漂っています。あまり安全そうなところではない感じでした。

このレストランの2階、ブルー・プレートのあるところが、マルクスが住んだ部屋です。

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 396218総訪問者数:

- 19今日の訪問者数:

- 33昨日の訪問者数:

最近の記事

- 唐津小旅行

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 福岡の「第二宅老所よりあい」

- 『福祉社会学の思考』(弦書房)の書評

- 「CareTEX福岡‘24」で講演をしました

- 共同通信 の『福祉社会学の思考』書評

- 中日新聞にコメントが掲載されました(東京新聞、北陸中日新聞にも)

- ジャカランダの花

- 図書館奇譚

- 【CareTEX福岡’24】の専門セミナーに登壇します

- 『ボランティアと有償ボランティア』が入試問題に出題されました

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が新聞で書評されました

- 長湯温泉(その2)

- ラムネ温泉(大分県竹田市・長湯温泉)

- CareTEX福岡’24 (マリンメッセ福岡)専門セミナーで講演します

- ジブリ温泉(その2)岩手県花巻温泉

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- ジブリ温泉(その1)──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

- 立命館大学・加藤周一文庫のこと

- 加藤周一の小さな机

- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」

- 私の原点──加藤周一その2

- 私の原点──加藤周一

- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード

- 名古屋のジブリパークに行きました

- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました

- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します

- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと

- マンガ版「君たちはどう生きるか」

- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集

- 「君たちはどう生きるか」という問い

- 「君たちはどう生きるか」もうすぐフランスでも公開だそうです

- 戦争の時代に宮崎アニメを読む

- プラネタリウムで「銀河鉄道の夜」体験

- 12月に愛知県名古屋市でセミナー講師をつとめます

- 中村学園大学で「社会福祉とボランティア」の授業をします

- 「記者ありき─六鼓・菊竹淳」を観ました

- 西日本新聞で『福祉の起原』が紹介されました

- 社会学、出会い直しの会

- 『福祉社会学研究』に私の著書『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』の書評が掲載

- 『共生社会学』Vol.12──退任記念号

- 市民協ミーティング2023 in 佐賀

- 8月、市民協が佐賀・熊本・鹿児島でフォーラム・キャラバン

- 「鈴木敏夫とジブリ展」に行きました

- 『福祉社会学研究』№20 での書評

- 京都の同志社大学で「福祉社会学会」設立20周年シンポジウム

- 大阪ボランティア協会の早瀬昇さんが『ボランティアと有償ボランティア』を書評して下さいました

- 『放送レポート』最新号で『福祉の起原』が紹介されています

- ブックトーク後のサイン会

- 新著『福祉の起原』のブックトーク

- 不思議なシンクロ──「鈴木敏夫とジブリ展」がスタート

- 『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生 トークセッション

- 『社会学評論』最新号に『ボランティアと有償ボランティア』の書評が掲載

- シンポジウム「見田宗介/真木悠介を継承する」

- UCLAのスティーブン・ウォーレス教授の逝去

- 超高齢社会に社会学からの解

- 九州大学からの海外発信

- 九州大学での最終講義を行いました(2023年2月6日)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。

- 研究の国際発信──『超高齢社会の乗り越え方』

- 最終講義日程(九州大学広報室)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)のカバーが決まりました

- 新年のご挨拶

- 見田宗介先生を偲ぶ会

- 戦争の乗り越えは可能か(西日本新聞・随筆喫茶)

- 「戦争の乗り越えは可能か」─「千と千尋の神隠し」から考える

- 佐藤忠男さんを偲んで(シネラ)

- 大阪・中之島の「大阪図書館」

- 北九州市立美術館の「祈り・藤原新也」

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』─香川県丸亀市でお話しをします

- 「コロナ禍のもとでのボランティアやNPO法人の活動の実態と課題──オンラインによる社会調査実習の試み」

- 「森田かずよ 世界に一つだけ、私の身体」を観ました

- 「伊豆の踊子」(1974)と「四季・奈津子」(1980)

- 名画座の打率

- 暗い眼をした女優─ミシェール・モルガン

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』

アーカイブ

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 483005総閲覧数:

- 188今日の閲覧数:

- 409昨日の閲覧数:

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- 唐津小旅行

- 周防大島の上空

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- 小津安二郎の世界-「東京物語」の尾道を歩く

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 小林秀雄の「山の上の家」

- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- 九州大学社会学・安立ゼミの懇親会

- タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画

- 「風立ちぬ」と「ノルウェイの森」

- 柳川・地域づくり協力隊の阿部さん

- 著書・論文・報告書など

- 首里のあひる

- 長湯温泉(その2)

- 信濃追分で、堀辰雄と加藤周一を歩く

- 2015年 「はかた夢松原の会」の「水と緑とまちづくり報告会」

- ベンツ6

- 駿台時代を思い出す(2)─日本史の金本正之先生

カテゴリー

- トップ (1,659)