上海の外灘(ワイタン)を散歩しました

上海の錦江飯店

「日中友好条約40周年記念学術シンポジウム」に参加・報告しました

上海で開催された「日中友好条約40周年記念学術シンポジウム」に参加・報告してきました。数百人規模での大きな会議でした。複数の会議や部会が平行して開催されていました。記念撮影では、福田康夫元首相や、外務省の元中国大使、中国外交部の元日本大使なども出席されていました。会場は毛沢東・周恩来とニクソン・キッシンジャー、そして田中角栄や中曽根康弘らとの歴史的な会談の場でもあった旧フランス租界の中心地にある「錦江飯店」でした。

中国社会科学院日本研究所副所長の張李風さんの司会の部会で、私は「日本の超高齢社会─成功なのか、失敗なのか?」と題した報告を行いました。高齢社会になることは社会の成功のはずなのに、年金や介護という社会保障制度の持続可能性、という論点ばかりがクロースアップされると「高齢社会悲観論」が蔓延することになる。「高齢社会ペシミズム」になると人びとの社会保障への信頼が失われる。そちらのほうがより重大な問題だ、という論点です。もうひとつは、介護保険制度では、非営利は営利と一視同仁に事業者にされているが、これが非営利法人のアノミーを生み出しているのではないか。これも大きな問題だという論点です。中国社会も、急速に高齢社会になりはじめています。日本と同じ問題に直面してくるはずなので、ともに「高齢社会悲観論」を乗り越えていく必要があります。

中日平和友好条約締結40 周年記念のシンポジウム

中日平和友好条約締結40 周年記念のシンポジウムに招待されました。主催が、中国社会科学院、上海市人民政府上海研究院、復旦大学日本研究センター、中国社会科学院日本研究所というにぎにぎしさ。なんと福田元首相も講演されるらしいです。私は午後の部会で10分ほどしゃべれというので「日本の「超高齢社会」─成功なのか失敗なのか?」と題して「成功なのに失敗」のメカニズムを論じることにしました。「制度の持続可能性」を追求すると、制度を支える人びとや供給主体が「持続可能でなくなる」というパラドクスが起こる。そして「高齢社会悲観論」と「非営利セクターのアノミー」が発生する。「高齢社会ペシミズム」をどう乗り越えるべきか、というお話です。

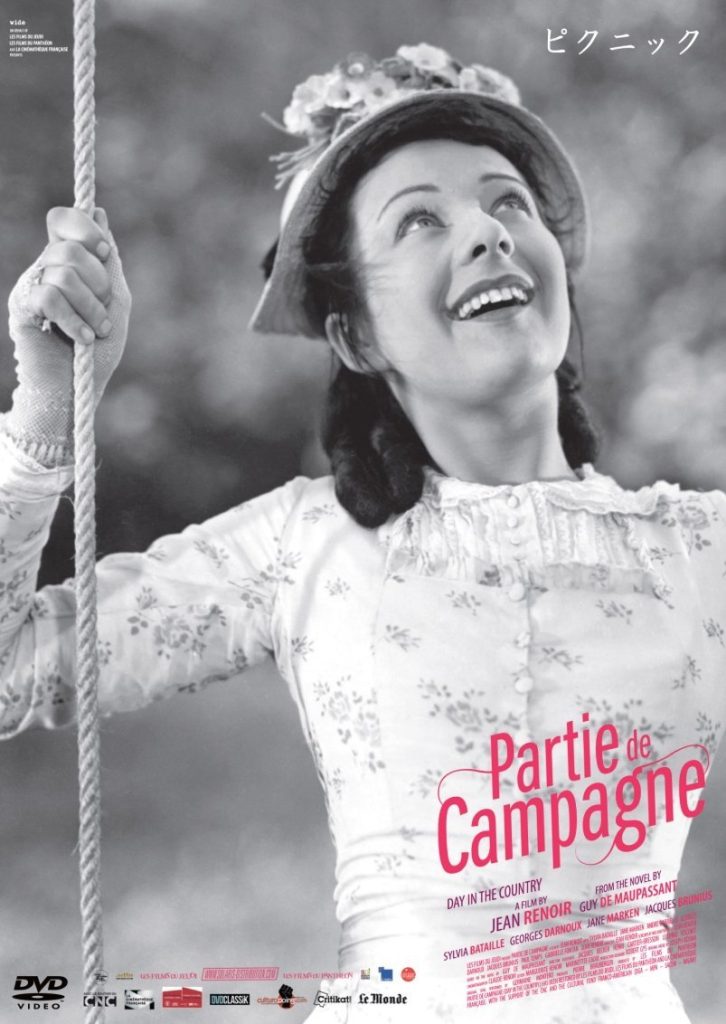

ルノワール「ピクニック」をめぐる濱口監督と野崎歓さんとの対談を聞く

ジャン・ルノワール監督の「アダプテーション」をめぐる、映画監督・濱口監督とフランス文学の野崎歓さんとの東京大学での対談。当日は冒頭部分しか参加できなかったのですが、後日、東京大学関係者から、録音ファイルを送っていただきました。さっそく聞いたのですが、めちゃくちゃ面白かった。ああ、ライブで聞きたかったなと思いました。二人とも口角泡を飛ばしてルノワールを絶賛してますね。それがじつに面白い。

さて、当日の話題は、モーパッサンの短編小説「野あそび」を、ジャン・ルノワールが映画化した「ピクニック」。それが「adaptation」としてどんなものなのか、というテーマだったのかと思いきや、話題はモーパッサンから思いっきりそれていって(というかモーパッサンなど歯牙にもかけず)、もっぱらルノワールの演出方法の話に収斂していったようです。対談する二人が、もうこれ以上ないほど、ルノワールの演出方法を絶賛するので、聞きながら、なるほどなぁ、そうなのか、と感心する一方、ルノワールの映画にさっぱり引き込まれなかった私としては、いささか孤独な疎外感も感じたところです。

当日の対談にも出てくるように、金井美恵子や山田宏一ら通の人たちが絶賛するルノワールの映画。私も数本観たのですが(ゲームの規則、フレンチカンカン、そしてピクニックくらいしか、それも一度しか観たことがないのですが)、感想は・・・さっぱりでした。「ピクニック」もDVDで観たことがあるのですが、どこが良いのか、ぜんぜんぴんとこない。みんなが絶賛する中で、どこがよかったのかなぁ、ルノワール。もう一度見直してみないといけないかなぁ、などと沈んでしまいました。

でも、映画にかぎらず何事も一度観たから分かるものでもない。こうしてルノワールを絶賛する人たちの言葉をふまえて、もう一度見直してこそ、ほんとうの受容と理解とが始まるのかもしれませんね。

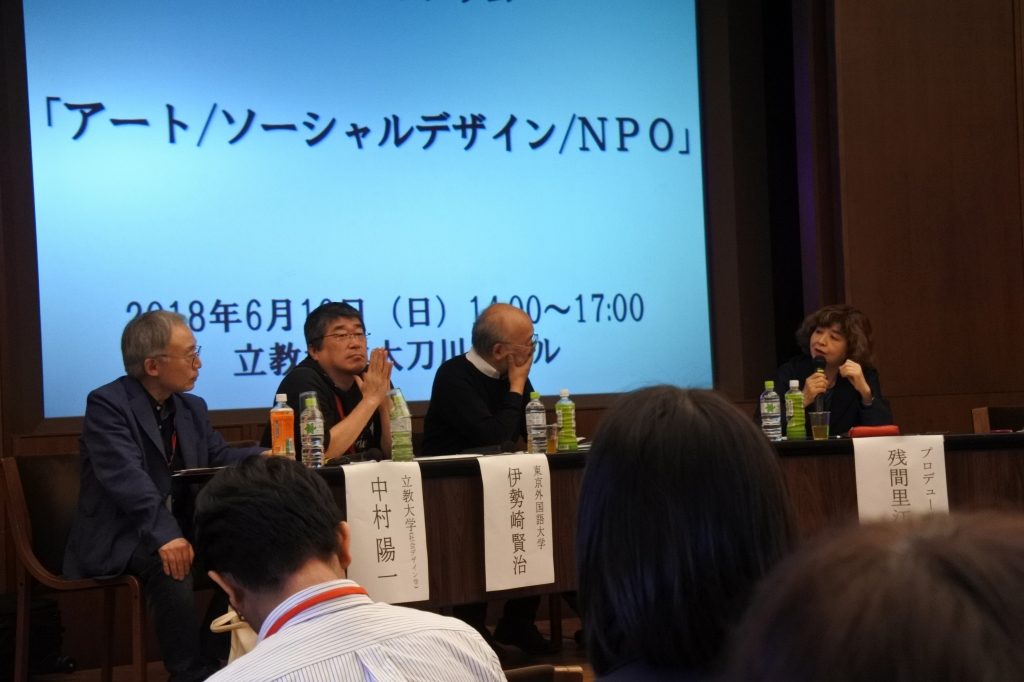

東京の立教大で開かれた「日本NPO学会」に参加しました

6月10日、東京の立教大で開かれた「日本NPO学会」に久しぶりに参加しました。このところ、日本NPO学会の運営体制について、様々な批判的論議がありましたし、私自身も足が遠のいていました。その後、会長その他、運営体制も一新されて、久しぶりに参加してみて、なかなか勉強になりました。

大会最後のシンポジウム「アート/ソーシャルデザイン/NPO」は、なんと冒頭、巨大な氷の塊がおいてある空間で、男女二人の対話劇を観ることから始まりました。フランスの現代劇作家のものらしい演劇を30分みたあと、学会シンポジウムが始まるというのも斬新でしたね。シンポジストも、国際紛争調停者兼任ジャズトランペッターの伊勢崎賢治さん、かつて黒テントでアングラ演劇をやっていた佐藤信さん、女性プロデューサーの先駆者・残間絵里子さん、若手建築家の西田司さん(残間さんに、演劇中・爆睡していたとイジられていましたね)、そして立教大の中村陽一さんが司会進行でした。どの発言も面白かったのですが、突出していたのが黒テントの佐藤信さん。30年くらいまえに、見に行った覚えがあります。どんな演劇だったのかは忘却しているのですが。当時、唐十郎の赤テント、佐藤信の黒テント、寺山修司の天井桟敷、鈴木忠志の早稲田小劇場、そして野田秀樹の夢の遊民社などが、最先端の小劇場ブームを牽引していた記憶があります。その佐藤信さん、ラディカルな反体制かと思いきや、行政の劇場施設の指定管理者なども経験したあと、座・高円寺というNPO的な演劇空間を運営しているとか。「終活です」と言っていましたが。その佐藤信さんが、行政施設を運営することは「権力を行使することです」という発言にも驚かされました。税金によって作られた施設を、管理運営して、特定の劇団に貸し出すこともまた、権力行使に他ならないのだといます。なるほど、そうかもしれない。が、そう考え出すと芸術や演劇と権力とは、切っても切り離せない、なかなか複雑なことになるなぁ。そのうちフロアからは「ソーシャル・デザインというのは、誰がデザインするのか。行政側からになるのではないか。わがこと・まるごと政策などは、まさに政府行政側の都合による、行政にとって役立つソーシャル・デザインではないか」という質問まで飛び出し、なかなか白熱してきたところで、私はフライトの時間が迫って退席しました。でも、そうだよなぁ。地域福祉の世界でも、現在主流になっている「地域包括ケアシステム」なんて、まさに行政による行政のための行政にとってやりやすいソーシャル・デザインそのものではないか。そういうところに疑問や異議、クリティカル・シンキングを加えていくことこそ学会の役割ではないかな、などと考えながら帰途についたことでした。

東京大学で濱口監督と野崎歓さんの対談を聞く

東京大学・本郷キャンパスで高齢社会特論・ジェロントロジー(高齢社会の国際比較─アメリカ)の授業を行ったあと、帰りのフライトまで時間があったので仏文の野崎歓教授を訪ねました。なんと当日の夕方から、新進気鋭の映画監督・濱口竜介さんを招いて野崎歓くんと対談する授業があるというではないですか。「ハッピーアワー」で大評判をとった濱口監督が、ジャン・ルノワールの「ピクニック」について語り尽くすというじつに魅力的な授業。残念ながら冒頭の10分ほどしか聞けなかったのですが、打ち合わせ時に濱口監督にご挨拶していろいろなエピソードをうかがうことができました。それにしても、こんな豪華な授業なのに、学生さんはパラパラ。もったいないことですねぇ。

東京大学で講義を行いました

先日、東京大学で講義を行いました(高齢社会総合研究学・ジェロントロジー特論で「高齢社会の国際比較─アメリカ」を担当)。久しぶりの東京大学・本郷キャンパス。びっくりしたことがあります。午前中から準備をしていたのですが、午後1時からの授業なので、はやめのお昼をとろうと思って安田講堂地下の学食にいくと……なんと、周囲には高校生がものすごくたくさんいるのです。ややや、季節はずれのオープンキャンパス行事だったのか、と思いきや、そうではない。5月から6月にかけて、東京大学の本郷キャンパスは高校生の「修学旅行コース」になっていて、平日の午前中からお昼にかけては、たくさんの高校生がやってくるのだとか(赤門とか三四郎池とか銀杏並木とか安田講堂とか、いろいろあるからなぁ)。そして安田講堂地下の学食で昼食をして「プチ東大生」気分を味わうのが流行っているらしいのです。びっくりしました。

熊本の「橙書店」

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 396215総訪問者数:

- 16今日の訪問者数:

- 33昨日の訪問者数:

最近の記事

- 唐津小旅行

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 福岡の「第二宅老所よりあい」

- 『福祉社会学の思考』(弦書房)の書評

- 「CareTEX福岡‘24」で講演をしました

- 共同通信 の『福祉社会学の思考』書評

- 中日新聞にコメントが掲載されました(東京新聞、北陸中日新聞にも)

- ジャカランダの花

- 図書館奇譚

- 【CareTEX福岡’24】の専門セミナーに登壇します

- 『ボランティアと有償ボランティア』が入試問題に出題されました

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が新聞で書評されました

- 長湯温泉(その2)

- ラムネ温泉(大分県竹田市・長湯温泉)

- CareTEX福岡’24 (マリンメッセ福岡)専門セミナーで講演します

- ジブリ温泉(その2)岩手県花巻温泉

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- ジブリ温泉(その1)──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

- 立命館大学・加藤周一文庫のこと

- 加藤周一の小さな机

- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」

- 私の原点──加藤周一その2

- 私の原点──加藤周一

- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード

- 名古屋のジブリパークに行きました

- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました

- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します

- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと

- マンガ版「君たちはどう生きるか」

- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集

- 「君たちはどう生きるか」という問い

- 「君たちはどう生きるか」もうすぐフランスでも公開だそうです

- 戦争の時代に宮崎アニメを読む

- プラネタリウムで「銀河鉄道の夜」体験

- 12月に愛知県名古屋市でセミナー講師をつとめます

- 中村学園大学で「社会福祉とボランティア」の授業をします

- 「記者ありき─六鼓・菊竹淳」を観ました

- 西日本新聞で『福祉の起原』が紹介されました

- 社会学、出会い直しの会

- 『福祉社会学研究』に私の著書『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』の書評が掲載

- 『共生社会学』Vol.12──退任記念号

- 市民協ミーティング2023 in 佐賀

- 8月、市民協が佐賀・熊本・鹿児島でフォーラム・キャラバン

- 「鈴木敏夫とジブリ展」に行きました

- 『福祉社会学研究』№20 での書評

- 京都の同志社大学で「福祉社会学会」設立20周年シンポジウム

- 大阪ボランティア協会の早瀬昇さんが『ボランティアと有償ボランティア』を書評して下さいました

- 『放送レポート』最新号で『福祉の起原』が紹介されています

- ブックトーク後のサイン会

- 新著『福祉の起原』のブックトーク

- 不思議なシンクロ──「鈴木敏夫とジブリ展」がスタート

- 『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生 トークセッション

- 『社会学評論』最新号に『ボランティアと有償ボランティア』の書評が掲載

- シンポジウム「見田宗介/真木悠介を継承する」

- UCLAのスティーブン・ウォーレス教授の逝去

- 超高齢社会に社会学からの解

- 九州大学からの海外発信

- 九州大学での最終講義を行いました(2023年2月6日)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。

- 研究の国際発信──『超高齢社会の乗り越え方』

- 最終講義日程(九州大学広報室)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)のカバーが決まりました

- 新年のご挨拶

- 見田宗介先生を偲ぶ会

- 戦争の乗り越えは可能か(西日本新聞・随筆喫茶)

- 「戦争の乗り越えは可能か」─「千と千尋の神隠し」から考える

- 佐藤忠男さんを偲んで(シネラ)

- 大阪・中之島の「大阪図書館」

- 北九州市立美術館の「祈り・藤原新也」

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』─香川県丸亀市でお話しをします

- 「コロナ禍のもとでのボランティアやNPO法人の活動の実態と課題──オンラインによる社会調査実習の試み」

- 「森田かずよ 世界に一つだけ、私の身体」を観ました

- 「伊豆の踊子」(1974)と「四季・奈津子」(1980)

- 名画座の打率

- 暗い眼をした女優─ミシェール・モルガン

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』

アーカイブ

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 482874総閲覧数:

- 57今日の閲覧数:

- 409昨日の閲覧数:

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 小林秀雄の「山の上の家」

- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- 九州大学社会学・安立ゼミの懇親会

- タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画

- 周防大島の上空

- 小津安二郎の世界-「東京物語」の尾道を歩く

- 柳川・地域づくり協力隊の阿部さん

- 著書・論文・報告書など

- 唐津小旅行

- 首里のあひる

- 信濃追分で、堀辰雄と加藤周一を歩く

- 2015年 「はかた夢松原の会」の「水と緑とまちづくり報告会」

- ベンツ6

- コレージュ・ド・フランス前のミシェル・フーコー広場

- 博多・灯明ウォッチングが始まります

- 今週の一押しポッドキャスト

カテゴリー

- トップ (1,659)