宮崎駿監督の引退記者会見

宮崎駿監督の引退記者会見のノーカット版をみました。おくればせながら。

あああぁ、なんという、マスコミの質問の質の低さでしょう。

日本のTVも、新聞も、雑誌も、宮崎駿監督に、こんな程度の質問しかできないんだなぁ。

メディアの質の低下が言われているが、こういう記者会見をみると、まったくその通りなんでしょうか。困ったもんですね。

というか、学生時代から含めて、「質問」するということを、日本人は真剣には、学んできていないのではないか。

学校の授業では、ただひたすら受け身で聴講するだけで、質問したりすることもなく、その後の社会でも、相手の話を、お聞きする、拝聴する、承る、・・・というひたすら受け身で「聞く」ことばかり教え込まれてきたせいなのではないか。

北海道ニセコ、温泉めぐり

先週、学会と研究会で訪れた北海道で、半日かけて、ニセコをぐるっと回ってきました。

ニセコは広大な山岳地帯ですが、すごい温泉王国ですね。

その中を、ニセコ昆布温泉、五色温泉、大湯沼(雪秩父)などを入っては出て、はあぁーと深呼吸して、また運転して次に入って出て運転してと弾丸ツアーをしてきました。これは、けっしてお薦めできない温泉の入り方ですね。何しろ湯力ある温泉は、入るだけでどっと疲れますからね。ゆあたりしてしまう。でも、それくらい、どこもかしこも、入ってみたい、と思わせる風情ある温泉なんですね。心のこりは、ニセコで最も歴史あるという「鯉川温泉」が、露天風呂の清掃中とかで入れなかったことと、帰福便がせまっていて時間切れで、せっかく支笏湖までいったのに「丸駒温泉」に入れなかったことでしょうか。あと、時間が限られていたので無理だったんですが、新見温泉にいけなかったことかなぁ。さて、その中で、おすすめというと、ニセコ・アンヌプリが間近にみえる絶景の五色温泉、それと地獄がすぐ近くにぶくぶくいってる大湯沼(雪秩父)かなぁ。

20年ぶりの軽井沢

20年ぶりの軽井沢

軽井沢とは峠をこえてすぐ近くの群馬の田舎町で生まれ育ったので、これまで軽井沢には何十回となく来ていると思います。

昔は国道18号線しかなかったから、夏になると群馬のほうから、ずっと渋滞ができていました。峠をこえて長野にはいり軽井沢町になると、空気ががらりとかわってひんやりとした高原の風、まるでハイカラな異国にきたような感じになったのを覚えています。

でも、九州・福岡に引っ越してからは、遠くなりました。かれこれもう20年くらい来ていませんでした。

今回「風立ちぬ」に触発されて、じつに久しぶりの軽井沢。

ずいぶん変わったなぁ、という実感。なにしろ、新幹線がきてる、信越線は終焉してる、ローカル線では来られない。高速道路も来ているから隔世の感あり。

でも、表通りからちょっと入ると、昔ながらの風景もあって、やっぱり軽井沢は良いですね。ちょっと混みすぎですが。

思うに、軽井沢は、日本人の西欧へのあこがれが作り出したテーマパークのようなもの。堀辰雄をみれば、それがよく分かる。

ここは日本であって日本でない。明治の頃、一種の「租界」としてはじまりました。その雰囲気は、いまも濃厚に残っていますね。

日本の中のコロニアルな世界。だから、ここには、アジアの風情は、極力消し去られている。植生も、カラマツを大規模に植林したりして、がらっと変えたのですね。昔ながらの日本の森林ではない。だから、まるでボストンのような、ニューヨーク郊外のような、ロングアイランドのような雰囲気です。

軽井沢はショー牧師がやってきて127年とか言うことです。日本の近代化の120年がタイムカプセルのように残されているんですね。

信濃追分で、堀辰雄と加藤周一を歩く

信濃追分にきました。

ここは「風立ちぬ」の堀辰雄ゆかりの地。

だけでなく、私にとっては、中学高校時代から愛読してきた加藤周一が別荘をもっていた地でもありますね。

生前の加藤周一さんには、なんどかおめにかかる機会がありましたが、その神話的軽井沢・追分の山荘がどこにあるのかは、知りませんでしたし、探すこともなかったわけです。

加藤周一さんが亡くなって数年。加藤さんの追悼の書も何冊かでました。

そして今年は「風立ちぬ」の年。

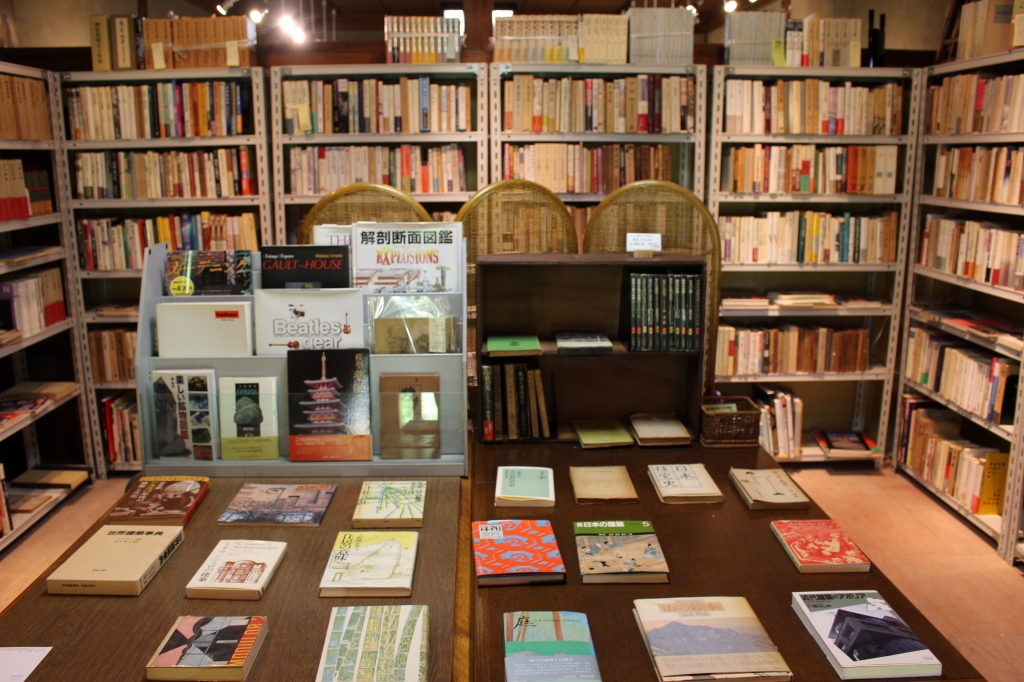

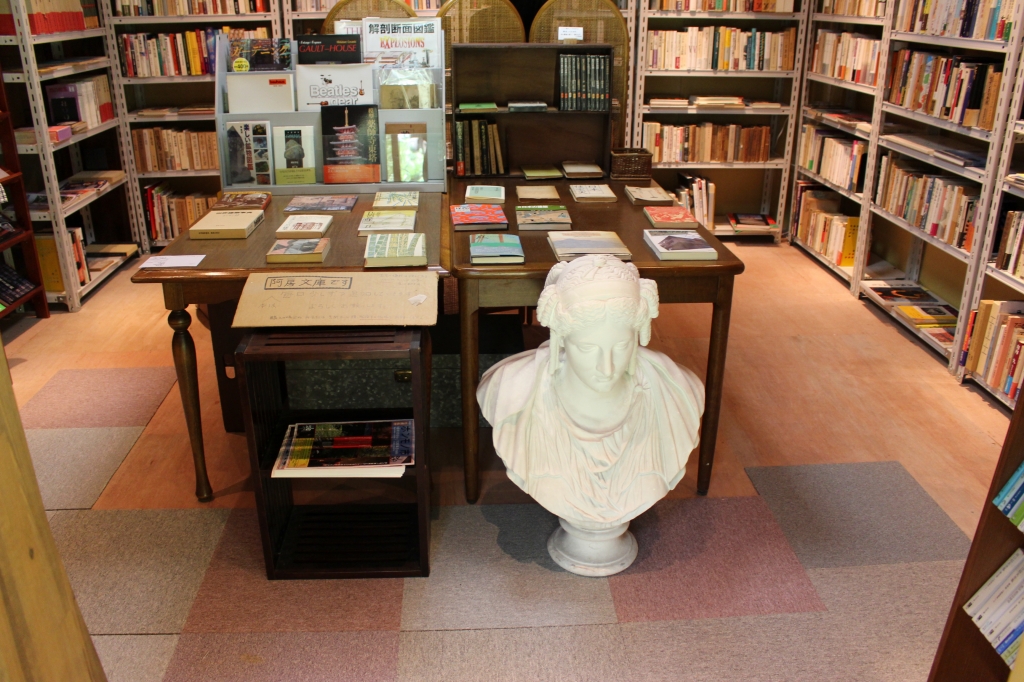

堀辰雄(は、あんまり愛読したことはなかったのですが)、加藤周一が「はじめて会った文学者は堀さんだった」(高原好日)と書いていたし、今回は堀辰雄をめぐってみようと信濃追分にきたんです。「堀辰雄を歩く」というページをつくっている人が「油や」近くの「追分コロニー」という古本やさんでだいぶ資料収集したとあったので、訪ねてみました。そこで、加藤周一の山荘のありかを(漠然とではありますが)教えてもらって、探しにでかけました。ここだ、という確実な発見ではないですが、ほぼここだろう、というところは確認しました。

いま、軽井沢なので、帰福したら、また、写真をいれて、紹介することにいたしましょう。

「スケッチ・オブ・ミャーク」の感想その2

「スケッチ・オブ・ミャーク」の感想その2

昨年のちょうどこの時期、友人たちといっしょに奄美大島にわたって、奄美大島の神事(平瀬マンカイ)をみました。

「スケッチ・オブ・ミャーク」を観ながら、昨年の奄美大島を思い出していました。

ともに薩摩藩の支配と圧政にあえぎ、沖縄本島からも支配され、神事が豊富に残っており、祭りや島唄が盛んな島。

似ているけれど、微妙に、いろいろと違いますね。

驚いたのは、女性の神司が、くじ引きで選ばれるということ。しかも、50歳代の女性の中から、ご主人の名前をかいたくじを踊らせて落ちてきたくじから決めるということ。6人揃わないと、神事が行えないということ。

島によって、それぞれ違うのでしょうが、ユタやノロがいる奄美大島とも違うようですね

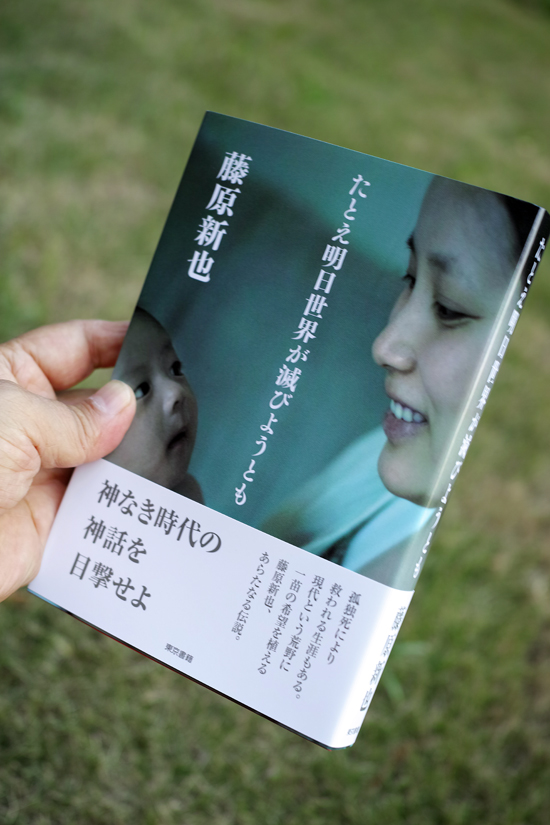

藤原新也『たとえ明日世界が滅びようとも』

藤原新也『たとえ明日世界が滅びようとも』

藤原新也の近著を読みました。

後半は、東北大震災被災地をめぐってのブログや報告ですが、前半に、いくつか心に残るエッセーがありました。

「白い道を旅するもの」に出てくるMさんは、九州大学社会学を卒業された人だと思います。『花音女』という藤原新也の写真集の表紙を飾ったのはもう何年前になるでしょうか。ちょうど私が留学にでる時期で、Mさんのことは知っていましたが、それ以上の接触はありませんでした。たしかO先生のもとで卒論を書いて卒業していったはずですが、どんな卒論を書いたのかも知りませんでした。それがこの藤原新也のエッセーによって、その後の消息を知ることになりました。どんな卒論を書いたのか、どんなところに就職して、どんな人と結婚して、どんな出産をしたのか・・・。なかなかの人生なんですね。いろいろと教えられました。

(ちなみに、この藤原新也のエッセー集の表紙は、Mさんとそのお子さんです)

「スケッチ・オブ・ミャーク」の上映会&トークショー

昨晩は、福岡ユネスコ協会の石橋さんや、九州大学同僚の高野先生ご夫妻ともども、KBCシネマで映画「スケッチ・オブ・ミャーク」(大西功一監督)の上映会&トークショーに行きました。「スケッチ・オブ・ミャーク」、おばあたちや、演奏途中で泣いちゃった男の子、それに突如あらわれた宮古馬・・・良かったですね。

少し感想を付け加えれば、二点が気になりました。第1は、冒頭と末尾で、語り手の久保田麻琴が、熊野の神社で日本の失われつつある神事やその担い手について語るのですが、これが、唐突な感じですね。なぜ、熊野とミャークがつながるのか・・・。第2は、映画の構成として、なんで東京・赤坂での演奏会で終わるのだろうということ。東京の高層ビルから東京タワーを眺めて感激しているミャークのおばあで話が終わるのは、ちょっと、違和感がありましたね。

ドキュメンタリー映画ということで、いろいろと考えられたんでしょうが、むしろ、もういちど切り返して、東京から帰ってきたあと、宮古の神事で、関わる人たちがだんだんへって寂しくなっていくが、黙々と祈っている、というシーンで終わるべきだったのではないかと思いました。

台湾の「大温暖社会福祉政策」と「魂人物」

きょうは台湾の大学から来られた荘秀美先生の、台湾の高齢化と介護保険に関するお話を、私たち科研費のメンバー4名でうかがいました。

「大温暖社会福祉政策」というのが、なんとも、ほのぼのとして、いいですね。「温暖」というのは日本ではとっても限定的な気候の話(地球温暖化)にしか使えない意味の広がりの乏しい漢字になってしまいましたが、社会福祉を温暖化の比喩で使うとは。ここでは「助けあい社会」という意味ですね。

「なるほど、こういう使い方があったか!」と膝打ちしたい気分になりました。

同じ漢字圏ですが、微妙に漢字の使い方が違うので、とってもインスパイアリングなんですね。

「魂人物」もそうで、日本語だと「中心人物」とか「キーパーソン」ですが、それだと「魂」がこもっていない!

やっぱり中心に立つ人は、魂をもっていなければ!などと、台湾の方の漢字の使い方には、とっても考えさせられました。

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 392334総訪問者数:

- 27今日の訪問者数:

- 27昨日の訪問者数:

最近の記事

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- 「君たちはどう生きるか」──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

- 立命館大学・加藤周一文庫のこと

- 加藤周一の小さな机

- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」

- 私の原点──加藤周一その2

- 私の原点──加藤周一

- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード

- 名古屋のジブリパークに行きました

- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました

- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します

- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと

- マンガ版「君たちはどう生きるか」

- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集

- 「君たちはどう生きるか」という問い

- 「君たちはどう生きるか」もうすぐフランスでも公開だそうです

- 戦争の時代に宮崎アニメを読む

- プラネタリウムで「銀河鉄道の夜」体験

- 12月に愛知県名古屋市でセミナー講師をつとめます

- 中村学園大学で「社会福祉とボランティア」の授業をします

- 「記者ありき─六鼓・菊竹淳」を観ました

- 西日本新聞で『福祉の起原』が紹介されました

- 社会学、出会い直しの会

- 『福祉社会学研究』に私の著書『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』の書評が掲載

- 『共生社会学』Vol.12──退任記念号

- 市民協ミーティング2023 in 佐賀

- 8月、市民協が佐賀・熊本・鹿児島でフォーラム・キャラバン

- 「鈴木敏夫とジブリ展」に行きました

- 『福祉社会学研究』№20 での書評

- 京都の同志社大学で「福祉社会学会」設立20周年シンポジウム

- 大阪ボランティア協会の早瀬昇さんが『ボランティアと有償ボランティア』を書評して下さいました

- 『放送レポート』最新号で『福祉の起原』が紹介されています

- ブックトーク後のサイン会

- 新著『福祉の起原』のブックトーク

- 不思議なシンクロ──「鈴木敏夫とジブリ展」がスタート

- 『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生 トークセッション

- 『社会学評論』最新号に『ボランティアと有償ボランティア』の書評が掲載

- シンポジウム「見田宗介/真木悠介を継承する」

- UCLAのスティーブン・ウォーレス教授の逝去

- 超高齢社会に社会学からの解

- 九州大学からの海外発信

- 九州大学での最終講義を行いました(2023年2月6日)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。

- 研究の国際発信──『超高齢社会の乗り越え方』

- 最終講義日程(九州大学広報室)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)のカバーが決まりました

- 新年のご挨拶

- 見田宗介先生を偲ぶ会

- 戦争の乗り越えは可能か(西日本新聞・随筆喫茶)

- 「戦争の乗り越えは可能か」─「千と千尋の神隠し」から考える

- 佐藤忠男さんを偲んで(シネラ)

- 大阪・中之島の「大阪図書館」

- 北九州市立美術館の「祈り・藤原新也」

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』─香川県丸亀市でお話しをします

- 「コロナ禍のもとでのボランティアやNPO法人の活動の実態と課題──オンラインによる社会調査実習の試み」

- 「森田かずよ 世界に一つだけ、私の身体」を観ました

- 「伊豆の踊子」(1974)と「四季・奈津子」(1980)

- 名画座の打率

- 暗い眼をした女優─ミシェール・モルガン

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』

- 中井久夫さん追悼

- 見田宗介先生追悼─『社会学評論』№289編集後記

- 「ふたりのウルトラマン」とは何か

- 「ゴルバチョフ:老政治家の遺言」を観ました

- オンラインでの社会調査実習

- 村上春樹ライブラリーのジャズ

- 西日本社会学会年報に私の書評が掲載されました

- 西日本社会学会年報2022に、拙著『超高齢社会の乗り越え方』の書評が掲載されました

- 見田宗介先生、最後の年賀状

- 社会学者の見田宗介先生が亡くなられました

- NHK/IPC 国際共同制作「映像記録 東京2020パラリンピック」を見ました

- 「no art, no life」と「ツナガル・アートフェスティバル福岡」

- 九州大学文学部の卒業式

- 感慨も湧かないのか、かえって感慨深いのか──いよいよ卒業式です

- no art, no life 〜表現者たちの幻想曲

- 東京大学社会学の佐藤健二さんの最終講義

アーカイブ

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 471963総閲覧数:

- 36今日の閲覧数:

- 88昨日の閲覧数:

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- まさかのどしゃぶりの雨の中の柳川川下り

- 小林秀雄の「山の上の家」

- タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画

- 「君たちはどう生きるか」──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 松茸、有マス

- プロフィール

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- 「無法松の一生」を観る

- 「讃岐・超ディープうどん紀行」(村上春樹)を追いかける

- 建築における人間工学はどうなっているのか

- かふか2

- 京都の漬物

- 宮澤賢治の「圖書館幻想」(ダルゲとダルケ)

- 映画「ローザ・ルクセンブルク」を観ました

- 夢の本屋紀行─中国・南京の先鋒書店

- 「なめとこ山の熊」鉛温泉・藤三旅館

- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家

カテゴリー

- トップ (1,643)