大晦日、加藤典洋の『戦後入門』(ちくま新書)をようやく読み終えました。635頁もある大作です。いろいろな論点が詰まっていますが、まず、「戦後70年」を越えて、いまだに「敗戦後」であること「従属国」でありつづけていることの異様さと、なぜ戦後がこんなにも長く続くのかという「謎」を解明しようとしています。論点としては、前の戦争が「世界戦争」であったこと(それは戦の途中からだんだんと「世界戦争」へと意味づけられていったようです)、ついで原爆という核兵器の出現とそのインパクト(対日強硬派ですら一種の宗教的「回心」が起こったという指摘が印象的です、それは人類にたいする人道上の罪であるということがいまだに隠蔽されていると指摘しています)、その世界や人類にたいする罪をなしうる「核」の管理をめぐって構想された国連が、世界の冷戦の構造の中で変質していくさまを論じ、国連が核を管理するはずがそうはならず、その余波での日本の占領と従属化といった文脈で論じられていきます。そこから先が、本書の新しいところで、フィリピンにおける基地撤去をひとつのモデルとしながら、英国人R. ドーアの、アメリカとも日本とも違う視点からの国連の評価と9条との関連づけ、そして加藤典洋独自の提案の提出へとつながっていく論旨です。

是枝監督の「そして父になる」(2013年)

師走冬休みなので映画を観る。是枝監督の「そして父になる」(2013年)。これはなんと、舞台が群馬県の前橋だ。そこの病院での子どもの取り違え(正確には意図された入れ替え)の波紋を描いた映画だ。私じしんが前橋の病院で生まれたので、なんだか遠い世界のこととは思えない。風景は同じ群馬県の高崎とはちょっと違っているが赤城山が映っている。東京と群馬、今話題の福山雅治とリリー・フランキー、豊かなエリートサラリーマンと落ちぶれた地元の電気店、静かなお受験一人子とやんちゃな大家族の子ども、すべてが対照的に提示されていて、しかし、その人間としての内実は真反対であることを示す。群馬の片田舎に生まれ育ち、その地元のゴーストタウン化している現状を熟知している私としては、これまた人ごとではない。「歩いても歩いても」と同じく樹木希林、偏屈で頑固なだめ親父。でも「歩いても歩いても」のほうが後味が良かった。今回は主人公の一種の転落物語。転落していくうちに何か大切なことに気づいていくという物語の展開だからだろうか、最後の直前まで転落していく一方なのでちょっと切ない。「歩いても歩いても」のほうは、大切なことがあらかじめ失われていて、その喪失感をみんながそれぞれに受け止めて、ゆっくりと受け入れていくという、癒やしの過程が、肩ひじはらず、すうっと受け入れられるように描かれていた。阿部寛と福山雅治の持ち味の違いでもあるのかなぁ。

「現代日本の若者の保守化?」

冬休みに入ってから「Go」(行定勲、2001)という映画を借りてきて観た。この映画が撮られた15年前と現在との、地続きではあるが大きな落差を感じさせてくれるものだった。この映画の主人公を演じた俳優の窪塚洋介については、すでに多くの論者が様々に論じている。映画以上にこの俳優の転変のほうが映画的だったかもしれない。「現代日本の若者の保守化?」と題された大澤真幸の論文は、この俳優の劇的な転換の意味の解読を通じて、若者の保守化とナショナリズムが秘めている「謎」に迫ろうとしている。2007年に学会で報告され、2011年に出版されたこのこの論文は、まさに現在の政権が、途方もないことをしながらも、なぜ支持率が下がらないのか、という「謎」の解明の補助線として、依然として有効であることを示している。

アメリカはボストンにおける「刺身」の存在について

旧知のハーベスト社の小林達也さんが師走の美味しそうなシメサバについて書かれているのに触発されて、10年前にアメリカはボストンに滞在していた頃に、和食を求めてボストン中を自転車で走り回り、刺身を買い求めていたことを思い出しました。当時は半年間の1人暮らしの自炊でしたから、刺身と醤油とあつあつご飯というのが、週に一度の大ごちそうでした。

ボストンにはたくさんの日本人が滞在していますから、おそらく魚屋さんに刺身が商売になることを吹き込んだ人がいたのではないかと思います。ここは、ユダヤ系の魚屋さんで、けっこう良い刺身がいろいろとそろっていました。おりしも、その時、サバが安くて、これは生の刺身で食べられると聞いてびっくりしました。えええっ。私は関東は群馬の生まれ育ち、海なし県ですから、サバを生で食べるというのには、相当、抵抗感がありました。

しかしながら福岡では「ゴマサバ」といって、秋から冬にかけて、みんな刺身で食べています、福岡の刺身やさんでは大人気メニューですね。サバにごまをふりかけることも多いのでゴマサバというのかと思っていたら、真サバとゴマサバとは違う種類のようです。福岡っ子のソウル・フードはゴマサバかもしれませんね。

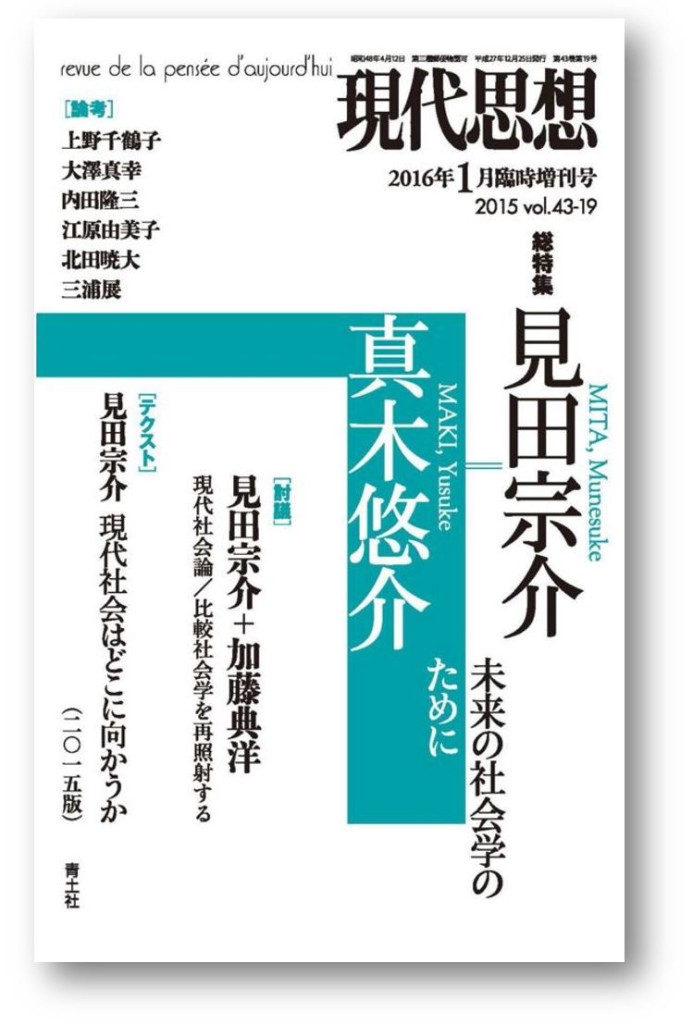

『現代思想 2016年1月◎ 見田宗介=真木悠介』

さぁて冬休みの間にいくつか仕事をしていこうと思って、図書館にこもるつもりが、図書館も人の子、年末年始は閉館になってしまうのですね。残念だなぁ。

近くの福岡市総合図書館も、昨日が年内最後の開館日でした。あまり人のいない、大きな空間に、本やノートを広げて、論文など読みながらメモを作る作業が楽しい。『現代思想 2016年1月臨時増刊号◎総特集 見田宗介=真木悠介- 未来の社会学のために』 (青土社) などを読みました。見田先生と加藤典洋さんの対談では、私たち関わった福岡ユネスコ協会での講演とブックレットのことが触れられていました。大澤真幸くんの論文も力作だなぁ。佐藤健二さんの論文は、これまたがっちりした問題提起ですね。

「柳川市定住促進若者会議」からの提言を柳川市長にお渡ししました

吉祥寺シアターでの鈴木忠志の世界「エレクトラ」

ここ数年続いていた暮れの吉祥寺シアターでの鈴木忠志によるSCOTの演劇が、今年で最後だそうです。東京での学会の会議のあと、初日の「エレクトラ」に駆けつけました。暮れの吉祥寺、師走の感じが、とてもいいですね。

http://www.scot-suzukicompany.com/kichijoji/

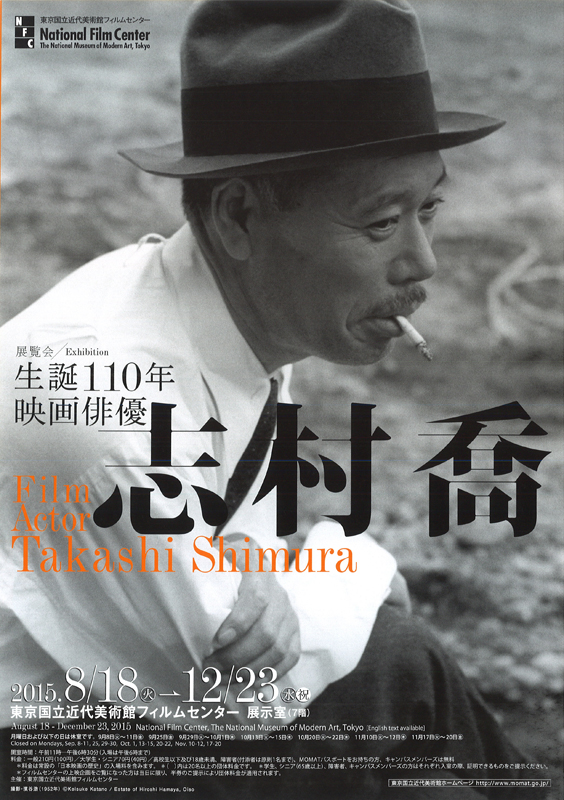

「生誕110年 映画俳優 志村喬」展

このところ3週つづけて東京出張で、ちょっと疲れました。日曜は午前中の時間があったので、京橋の東京国立近代美術館・フィルムセンターにて開催中の「生誕110年 映画俳優 志村喬」展に行ってきました。これは、良かったですね。実に良く丁寧につくられた企画だったと思います。夫人が寄贈した品々が中心だったと思いますが、「七人の侍」の台本やセットの地図など、実に興味深いものがたくさんありました。でも、なんでここは11時開館なんでしょうかね。国立だからかな。せめて10時開館にしてもらいたいものです。

http://www.momat.go.jp/fc/exhibition/shimura/

新宿ゴールデン街を歩く

新宿にでて、小一時間ほど1960年代のサブカルチャー巡りをしてきました。NHKの番組「ニッポン戦後サブカルチャー史」がなかなか面白かったので、花園神社からゴールデン街を歩いてみました。東京に住んでいた頃には、ゴールデン街に足を踏み入れたことはなかったなぁ。ここは驚きの小地域空間ですね。一種の解放区だったのでしょうね。まるで「カウンターカルチャー」の日本版コミューンのように見えました。今の「世間」とは明らかに別次元の価値軸が存在している(ように見えた)。これははたして「サブカルチャー」なんでしょうか。そこに存在した人たちにとって、サブカルチャーというよりは、ある意味「カウンターカルチャー」だったのでしょうね。一種のヒッピーコミューンのような、別世界だったのでしょうね。昼間の誰もいない、外見だけを見て回っても、そう感じます。今でもそうなのだろうか。

ノラや-生きながら逝っていた内田百閒先生のペットロス

録画しておいたNHK・BSのプレミアムドラマ「ネコ死んじゃった!~ペットロスからの脱出~」を見ました。

これは面白かった。しかもいろいろなことを考えさせるきわめて興味深い番組でした。猫への愛情が、人間への愛をはるかに上回るという、その途方もないありようが、なぜだか、いろいろなことを考えさせる入り口になっていました。内田百閒は、やはりただものではないですね。ある意味、人間を超越して「ノラや」の世界へと、生前から旅立っていたのです。そういえば、内田百閒の原作にもとづいた鈴木清順の映画「ツィゴイネルワイゼン」でも、主人公が生きていると思っていたら、すでに、あの世にいた、という話でした。あれは「ノラや」と直接につながっていたのだ。内田百閒先生は、まさに、生きながら逝っていた、ツィゴイネルワイゼンを経験していたのですね。

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 396215総訪問者数:

- 16今日の訪問者数:

- 33昨日の訪問者数:

最近の記事

- 唐津小旅行

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 福岡の「第二宅老所よりあい」

- 『福祉社会学の思考』(弦書房)の書評

- 「CareTEX福岡‘24」で講演をしました

- 共同通信 の『福祉社会学の思考』書評

- 中日新聞にコメントが掲載されました(東京新聞、北陸中日新聞にも)

- ジャカランダの花

- 図書館奇譚

- 【CareTEX福岡’24】の専門セミナーに登壇します

- 『ボランティアと有償ボランティア』が入試問題に出題されました

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が新聞で書評されました

- 長湯温泉(その2)

- ラムネ温泉(大分県竹田市・長湯温泉)

- CareTEX福岡’24 (マリンメッセ福岡)専門セミナーで講演します

- ジブリ温泉(その2)岩手県花巻温泉

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- ジブリ温泉(その1)──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

- 立命館大学・加藤周一文庫のこと

- 加藤周一の小さな机

- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」

- 私の原点──加藤周一その2

- 私の原点──加藤周一

- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード

- 名古屋のジブリパークに行きました

- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました

- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します

- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと

- マンガ版「君たちはどう生きるか」

- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集

- 「君たちはどう生きるか」という問い

- 「君たちはどう生きるか」もうすぐフランスでも公開だそうです

- 戦争の時代に宮崎アニメを読む

- プラネタリウムで「銀河鉄道の夜」体験

- 12月に愛知県名古屋市でセミナー講師をつとめます

- 中村学園大学で「社会福祉とボランティア」の授業をします

- 「記者ありき─六鼓・菊竹淳」を観ました

- 西日本新聞で『福祉の起原』が紹介されました

- 社会学、出会い直しの会

- 『福祉社会学研究』に私の著書『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』の書評が掲載

- 『共生社会学』Vol.12──退任記念号

- 市民協ミーティング2023 in 佐賀

- 8月、市民協が佐賀・熊本・鹿児島でフォーラム・キャラバン

- 「鈴木敏夫とジブリ展」に行きました

- 『福祉社会学研究』№20 での書評

- 京都の同志社大学で「福祉社会学会」設立20周年シンポジウム

- 大阪ボランティア協会の早瀬昇さんが『ボランティアと有償ボランティア』を書評して下さいました

- 『放送レポート』最新号で『福祉の起原』が紹介されています

- ブックトーク後のサイン会

- 新著『福祉の起原』のブックトーク

- 不思議なシンクロ──「鈴木敏夫とジブリ展」がスタート

- 『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生 トークセッション

- 『社会学評論』最新号に『ボランティアと有償ボランティア』の書評が掲載

- シンポジウム「見田宗介/真木悠介を継承する」

- UCLAのスティーブン・ウォーレス教授の逝去

- 超高齢社会に社会学からの解

- 九州大学からの海外発信

- 九州大学での最終講義を行いました(2023年2月6日)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。

- 研究の国際発信──『超高齢社会の乗り越え方』

- 最終講義日程(九州大学広報室)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)のカバーが決まりました

- 新年のご挨拶

- 見田宗介先生を偲ぶ会

- 戦争の乗り越えは可能か(西日本新聞・随筆喫茶)

- 「戦争の乗り越えは可能か」─「千と千尋の神隠し」から考える

- 佐藤忠男さんを偲んで(シネラ)

- 大阪・中之島の「大阪図書館」

- 北九州市立美術館の「祈り・藤原新也」

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』─香川県丸亀市でお話しをします

- 「コロナ禍のもとでのボランティアやNPO法人の活動の実態と課題──オンラインによる社会調査実習の試み」

- 「森田かずよ 世界に一つだけ、私の身体」を観ました

- 「伊豆の踊子」(1974)と「四季・奈津子」(1980)

- 名画座の打率

- 暗い眼をした女優─ミシェール・モルガン

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』

アーカイブ

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 482874総閲覧数:

- 57今日の閲覧数:

- 409昨日の閲覧数:

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 小林秀雄の「山の上の家」

- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- 九州大学社会学・安立ゼミの懇親会

- タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画

- 周防大島の上空

- 小津安二郎の世界-「東京物語」の尾道を歩く

- 柳川・地域づくり協力隊の阿部さん

- 著書・論文・報告書など

- 唐津小旅行

- 首里のあひる

- 信濃追分で、堀辰雄と加藤周一を歩く

- 2015年 「はかた夢松原の会」の「水と緑とまちづくり報告会」

- ベンツ6

- コレージュ・ド・フランス前のミシェル・フーコー広場

- 博多・灯明ウォッチングが始まります

- 今週の一押しポッドキャスト

カテゴリー

- トップ (1,659)