『長岡鉄男の外盤A級セレクション』にまつわる思い出

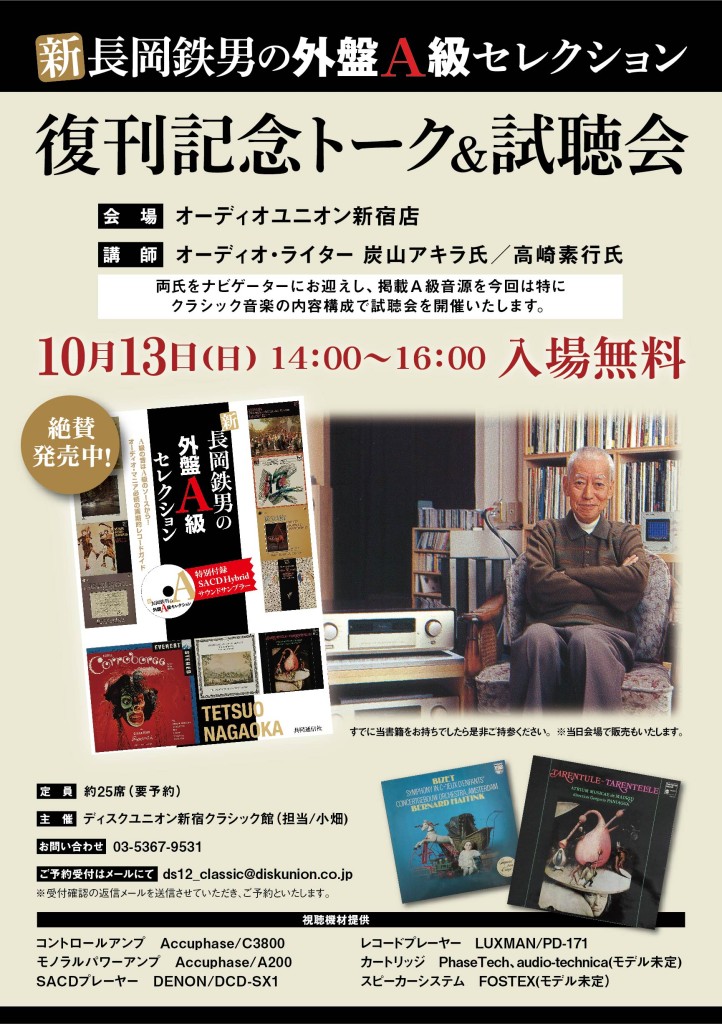

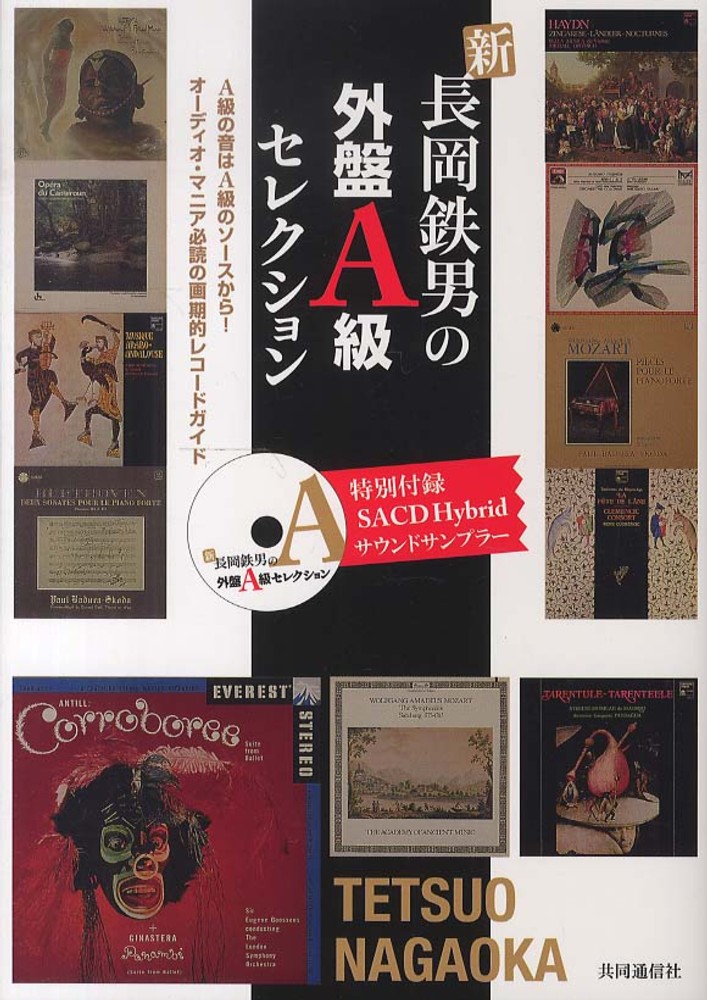

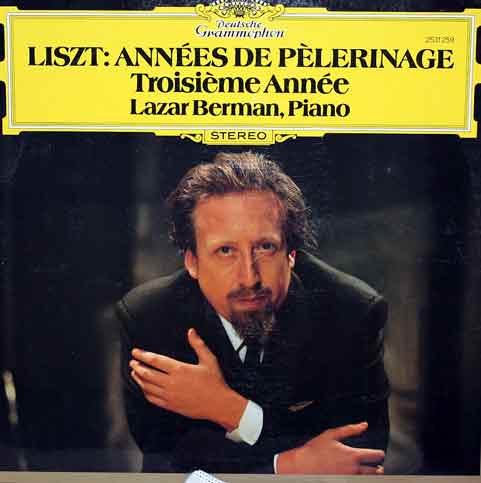

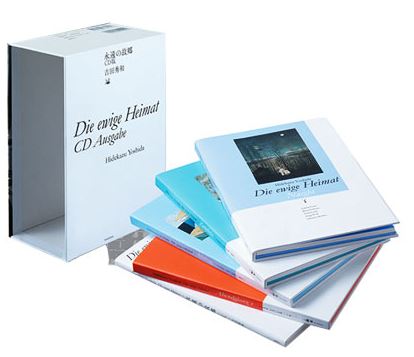

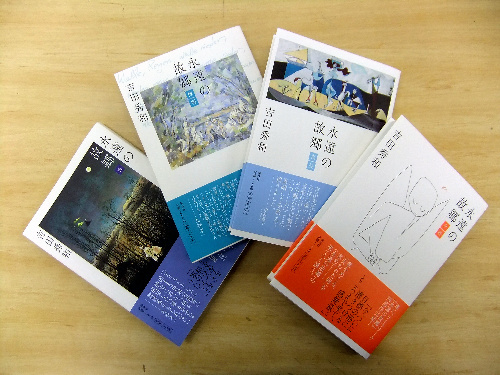

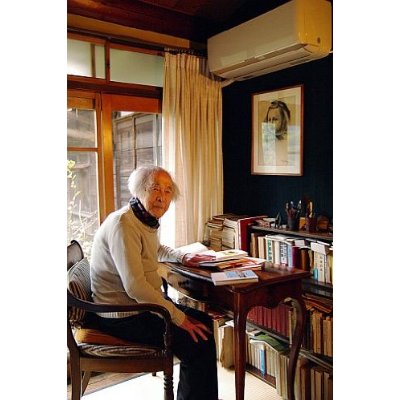

この土日は疲れが出たのか、ごろごろしています。寝転がって復刊されたばかりの『長岡鉄男の外盤A級セレクション』をぱらぱらみていました。ほとんど昔読んだものだから懐かしい。この本に刺激されて、私も何枚か、秋葉原に出かけて買いました。この本には付録で「SACD」がついて来るのですが、最近の規格や流行にうとくて、どういうものかよく分からない。私の20年くらい前のCDプレイヤーでも再生できるのだろうか(再生できた)。20年前から「音楽評論は吉田秀和、音質(オーディオ)評論は長岡鉄男」と思っていて、出版されたものはほぼ読んできたのですが・・・懐かしいなぁ。長岡鉄男さんも亡くなってもう13年になるんですね。長岡鉄男亡き後、いまでもオーディオ評論ってあるんだろうか。その後、あっというまにiPod とiTunes の世界になってしまったから、生きていたら長岡さんも嫌な顔していただろろうな(なにしろオーディオは重量だというのが持論で、煽られて私も40キロもあるプリメインアンプを購入。今でも現役で使っています。でも動かせない・・・)。

もうひとつ思い出すのは、当時、FM fan という雑誌があって、そこの招待で、長岡鉄男さんが越谷に建てた「方舟」というオーディオルームに招待されて、ど真ん中の席で、当時の「ダイ・ハード」という映画を、バックロードホーンとスーパーウーファーとマトリックススピーカーで聴くことができました。懐かしいなぁ。

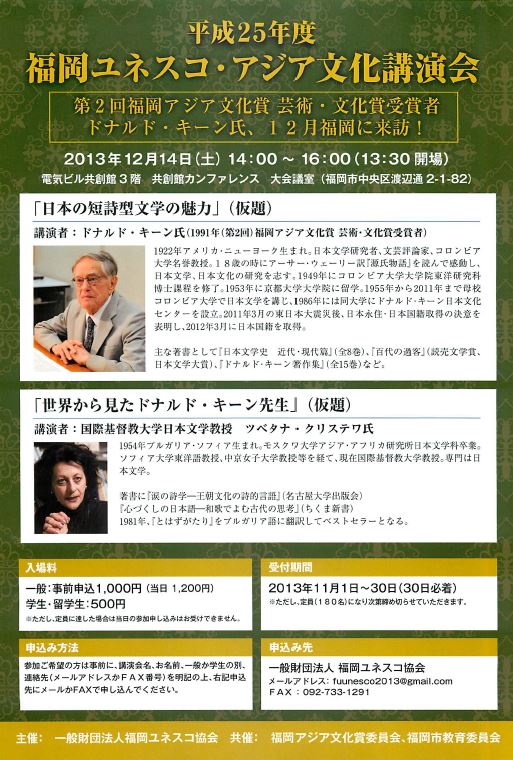

福岡ユネスコ協会シンポジウム「未来に可能性はあるか?―3.11以降の社会構想―」

シンポジウム「未来に可能性はあるか?―3.11以降の社会構想―」

きたる2013年11月16日、福岡ユネスコ文化セミナー2013として、3・11の経験をふまえいかなる未来を描くべきなのか、深く検討するためのシンポジウムが開催されます。

1.企画意図

東日本大震災後既に2年半が経過しました。3.11を経験したことにより、未来のとらえ方が大きく変わらなければならないという声は大きくあがりました。しかし、なかなかその未来像が描ききれないままに時間が経過しているのが現実です。いま、私たちは時代の大きな転換期に生きているという認識のもとに、長期的な文明史的展望により、震災後の日本の変化や将来像について討論し、新しい価値観の方向性を探ることが必要と思われます。特に九州は直接的な震災の被害がなかったため、震災による生活の見直しが実感としてあまり感じられないという実情があり、一度このような問題を深く討議する場が必要であると考えます。戦後の日本の社会制度が経済の成長、一定した人口の増加を前提に組み立てられていたために、失われた10年あるいは20年と呼ばれる経済的不況の継続と少子高齢化による生産年齢人口の減少という現状を目の前にして、今までの社会保障制度自体が見直しを迫られています。安心して現在を生きてゆけるような未来の社会像、幸福像が描けなくなってきています。そのことを最も深刻に実感させ、また危機を加速したのが、2011年3月11日に起きた震災でした。そして、震災以後の被災地の復旧や日本の再建像の構築が遅々として進まない現実が、将来に対する不安をさらに増大させています。

経済成長を前提としたこれまでの価値観は、環境問題や発展途上国での人口増加、食料やエネルギーの確保の問題など地球規模での見直しを迫られています。近代という時代が終わりかけているという予感の中で、新しい未来像の手がかりがはっきりしないために、いつの間にか日本においては、再び経済成長を求めるという、従来の価値観の延長線上に人々の関心は向かっています。果たして、現在の先に未来はあるのか。この問題を皆さんとともに検討します。

2.テーマ「未来に可能性はあるか?―3.11以降の社会構想―」

主催:福岡ユネスコ協会

3.内容

(1)日 時:2013年11月16日(土)10:30~17:00

(2)会 場:電気ビル共創館3階カンファレンス 大会議室(福岡市中央区渡辺通2丁目、定員180人)

(3)構 成:10:30 開会

10:40~11:50 基調講演 講師:大澤真幸氏

昼食

13:00~ シンポジウム

13:00~14:45 シンポジストによる意見発表(各人35分)

①木村草太氏(首都大学東京都市教養学部准教授)

②中島岳志氏(北海道大学公共政策大学院・法学部准教授)

③小野善康氏(大阪大学社会経済研究所教授)

15:00~16:45 討議 議長:大澤真幸氏

16:45 大澤真幸議長による総括

17:00 閉会

参加費:一般1,500円、学生1,000円(要予約、当日清算)

お申し込みは、Eメール:f.unesco.seminar@gmail.com、もしくは FAX:092-733-1291 へ下記の情報をお送りください。

・お名前

・ご連絡先(メールもしくはFAX)

・参加人数(一般の人数、学生の人数)

セミナー前日の15日までにご予約ください。

詳細は、追って福岡ユネスコ協会HPでもご案内の予定です。

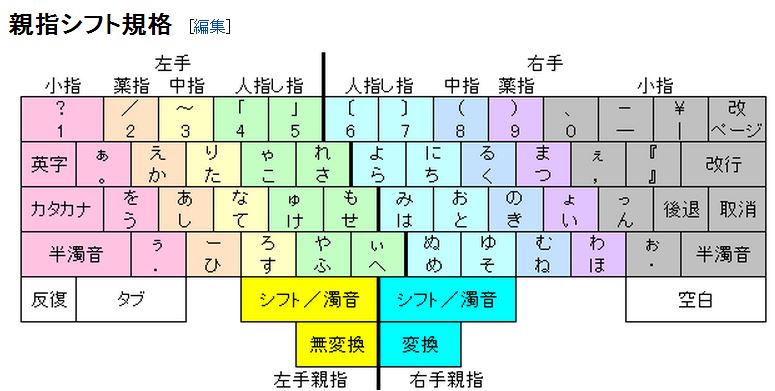

マックにおける親指シフトの設定の仕方

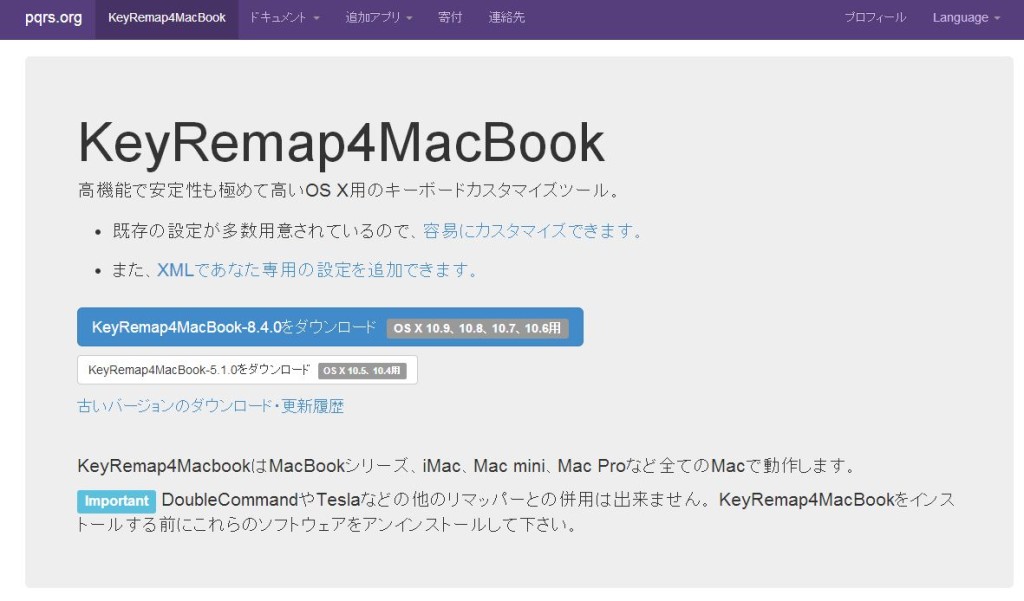

友人がていねいに教えてくれたマックにおける親指シフトの設定の仕方は次の通りです。

1 KeyRemapを動かす。

2 左上の検索用のボックスに

oya

または

oyayubi

と入れて、検索する。すると親指シフト化のための画面になる。

3 その画面の<かなモード>の上から2つ目

<かなモード>左シフト=英数、右シフト=スペース

にチェックを入れる。

4 さらに、同じ画面の下の方にある、

EISU×2 to EISU (単発での英数キーは無視する)

にもチェックを付けたほうがよい、とされているが、これはよく起こる打鍵ミスのための対策。

好みで付けてもつけなくてもよい。

5 右上の

ReloadXML

をクリック。

6 マックの文字の環境設定を出す。

ここで、入力方法として

かな入力

を選ぶ。

以上で、親指シフト化が完了します。

MacOS・Mavericks・親指シフト不具合

MacOS・Mavericks・親指シフト不具合

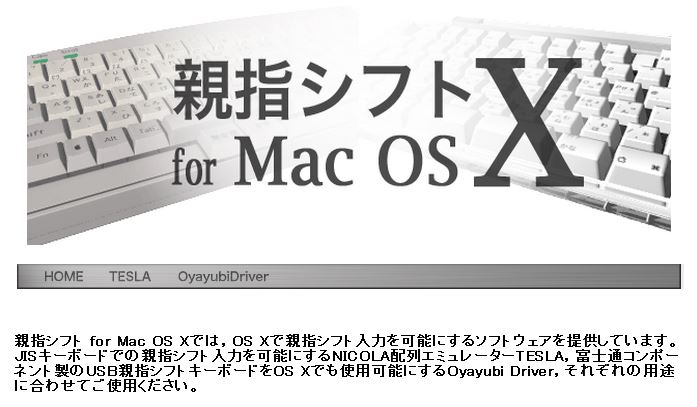

さっそくマックをMavericksにしました。さっそく不具合がでました。さて困った。私は、これまでマックを親指シフトにしてきた「TESLA野良ビルド版」を使ってきたのですが、動かなくなりました。これは、キー入力をフックしてアサインしなおして親指シフトにするという、昔の富士通オアシス時代からの親指シフト派には有名なソフトなんです。私はウィンドウズでは「やまぶきR」、マックでは「TESLA」を使って、すべて入力は親指シフトでやってきたので、これは困った。これまでのマックのOSバージョンアップでは、なんの不都合もなく動いてきたのだが、今回のMavericksはけっこう奥深いところでの改変なのだろうか。

iPhoneに思う日本社会の不思議

奥さんが予約していたiPhone5Cがようやく来たというのでドコモショップへ同行した。待たされたあげく、機種変更、料金プランなど、いろいろな説明、いろいろな書類があり、前の機種のデータ移管などして約3時間ちかくかかった!?家内ともども、どどどっと疲れてしまった。しかし平日の昼過ぎ、ちょっとはずれた場所にあるドコモショップに、こんなにたくさんの客がやってきて、一組何時間もかけているのだから、たいしたものだ。日本の社会や経済が、どこを中心として動いているのか、かいま見えた。こうやって人びとから広く薄くおカネを集金しているのだなぁ。そしてケイタイには月1万円かかっても高いと思わないのに、授業に使う教科書や参考書は、すべて借りたり、コピーしたりして節約努力したりするのは、分かるような分からないような、不思議な金銭感覚、不思議な生活感覚なのだなぁ。

高崎の町が激変していました

群馬県高崎市にあるパワフルな福祉NPO、じゃんけんぽん、を見学させていただきました。

理事長の井上さん、スタッフのみなさん、ありがとうございました。

その帰り道、ひさしぶりに、高崎の町を歩いてみました。30数年前は、毎日、高校に通っていた道です。

すっかり様変わりしていて、びっくりしました。あんなに親しんだ市立図書館が移転して、超近代的な保健所の中の、それも5階なんかに移っている。

毎日のように足を運んだあの書店も跡形もない。いろんな思い出のある映画館も、お店も、みんな、ない。思い出のよすがが、消え去っている。

ノスタルジーにひたれると思ったのに、もはや、そんなものは、ありえないのだろうか・・・。

短期留学生の面接、日本人学生との対比

昨日は、中国とフィリピンの短期留学生の面接をしました。研究アドバイザーを引き受けるかどうか、という面接なのですが、中国人学生はしっかりしていましたが、フィリピンの学生は、当初の研究計画と違うことを言い始めるし、何をやりたいのか、あやふやなので、結局、お断りしました。1年間の短期留学だと、日本の様々な行事やフィールドトリップだけでも楽しく忙しく過ぎていくようです。その上、個人研究としてテーマを設定して、フィールドワークやヒアリングまでする学生は少なくなったと留学生担当者もぼやいていました。それでも日本人学生より熱心かつ積極的なように思います。比較しちゃうのは良くないのですが、どうも日本人学生のほうは、授業はひたすら無難に安全運転して、卒業単位ははやめに取得するし、資格もいくつか取って、就職もそこそこに決めて、あっさりと卒業していく・・・という印象があるんです。優等生ですね。

でも、どうなのでしょうね。学生時代に、何か、これを学んだ! という熱いものがあるのかな。そういう暑苦しいのは、はやらないのかな。

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 396214総訪問者数:

- 15今日の訪問者数:

- 33昨日の訪問者数:

最近の記事

- 唐津小旅行

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 福岡の「第二宅老所よりあい」

- 『福祉社会学の思考』(弦書房)の書評

- 「CareTEX福岡‘24」で講演をしました

- 共同通信 の『福祉社会学の思考』書評

- 中日新聞にコメントが掲載されました(東京新聞、北陸中日新聞にも)

- ジャカランダの花

- 図書館奇譚

- 【CareTEX福岡’24】の専門セミナーに登壇します

- 『ボランティアと有償ボランティア』が入試問題に出題されました

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が新聞で書評されました

- 長湯温泉(その2)

- ラムネ温泉(大分県竹田市・長湯温泉)

- CareTEX福岡’24 (マリンメッセ福岡)専門セミナーで講演します

- ジブリ温泉(その2)岩手県花巻温泉

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- ジブリ温泉(その1)──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

- 立命館大学・加藤周一文庫のこと

- 加藤周一の小さな机

- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」

- 私の原点──加藤周一その2

- 私の原点──加藤周一

- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード

- 名古屋のジブリパークに行きました

- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました

- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します

- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと

- マンガ版「君たちはどう生きるか」

- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集

- 「君たちはどう生きるか」という問い

- 「君たちはどう生きるか」もうすぐフランスでも公開だそうです

- 戦争の時代に宮崎アニメを読む

- プラネタリウムで「銀河鉄道の夜」体験

- 12月に愛知県名古屋市でセミナー講師をつとめます

- 中村学園大学で「社会福祉とボランティア」の授業をします

- 「記者ありき─六鼓・菊竹淳」を観ました

- 西日本新聞で『福祉の起原』が紹介されました

- 社会学、出会い直しの会

- 『福祉社会学研究』に私の著書『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』の書評が掲載

- 『共生社会学』Vol.12──退任記念号

- 市民協ミーティング2023 in 佐賀

- 8月、市民協が佐賀・熊本・鹿児島でフォーラム・キャラバン

- 「鈴木敏夫とジブリ展」に行きました

- 『福祉社会学研究』№20 での書評

- 京都の同志社大学で「福祉社会学会」設立20周年シンポジウム

- 大阪ボランティア協会の早瀬昇さんが『ボランティアと有償ボランティア』を書評して下さいました

- 『放送レポート』最新号で『福祉の起原』が紹介されています

- ブックトーク後のサイン会

- 新著『福祉の起原』のブックトーク

- 不思議なシンクロ──「鈴木敏夫とジブリ展」がスタート

- 『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生 トークセッション

- 『社会学評論』最新号に『ボランティアと有償ボランティア』の書評が掲載

- シンポジウム「見田宗介/真木悠介を継承する」

- UCLAのスティーブン・ウォーレス教授の逝去

- 超高齢社会に社会学からの解

- 九州大学からの海外発信

- 九州大学での最終講義を行いました(2023年2月6日)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。

- 研究の国際発信──『超高齢社会の乗り越え方』

- 最終講義日程(九州大学広報室)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)のカバーが決まりました

- 新年のご挨拶

- 見田宗介先生を偲ぶ会

- 戦争の乗り越えは可能か(西日本新聞・随筆喫茶)

- 「戦争の乗り越えは可能か」─「千と千尋の神隠し」から考える

- 佐藤忠男さんを偲んで(シネラ)

- 大阪・中之島の「大阪図書館」

- 北九州市立美術館の「祈り・藤原新也」

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』─香川県丸亀市でお話しをします

- 「コロナ禍のもとでのボランティアやNPO法人の活動の実態と課題──オンラインによる社会調査実習の試み」

- 「森田かずよ 世界に一つだけ、私の身体」を観ました

- 「伊豆の踊子」(1974)と「四季・奈津子」(1980)

- 名画座の打率

- 暗い眼をした女優─ミシェール・モルガン

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』

アーカイブ

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 482852総閲覧数:

- 35今日の閲覧数:

- 409昨日の閲覧数:

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 小林秀雄の「山の上の家」

- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画

- 周防大島の上空

- 小津安二郎の世界-「東京物語」の尾道を歩く

- 柳川・地域づくり協力隊の阿部さん

- 著書・論文・報告書など

- 唐津小旅行

- 首里のあひる

- 信濃追分で、堀辰雄と加藤周一を歩く

- 2015年 「はかた夢松原の会」の「水と緑とまちづくり報告会」

- ベンツ6

- 九州大学社会学・安立ゼミの懇親会

- コレージュ・ド・フランス前のミシェル・フーコー広場

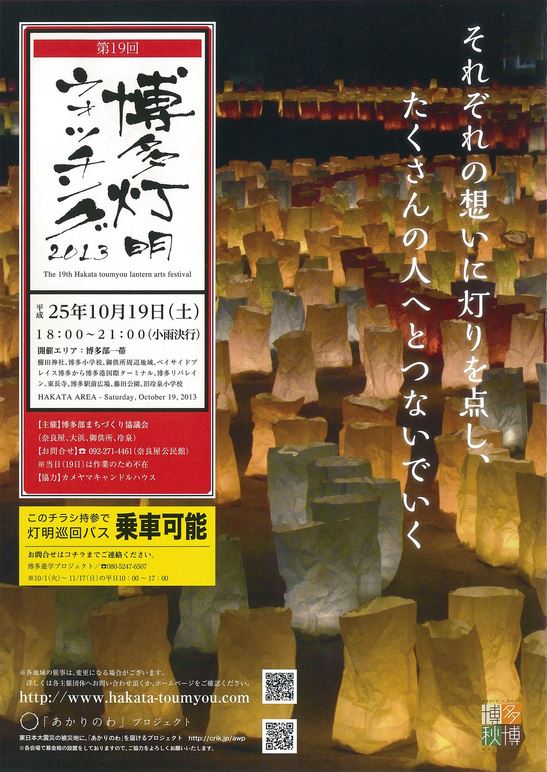

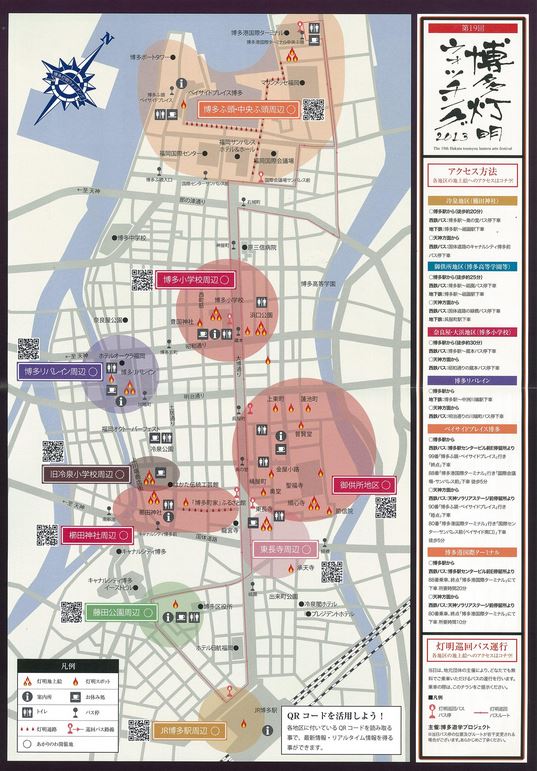

- 博多・灯明ウォッチングが始まります

- 今週の一押しポッドキャスト

カテゴリー

- トップ (1,659)