From the monthly archives: "1月 2016"

昨年、分厚い大著『戦後入門』(ちくま新書)が出版されたので、昨年12月に日本記者クラブで加藤典洋さんの 「戦後70年 語る・問う」という講演と記者会見があったようだ。その模様がYouTubeにアップされている。さっそく音声だけにしてクルマを運転しながら2時間あまりの講演と質疑応答を聞いた。加藤典洋さん、もっとうまくしゃべればいいのに。しかし、記者たちの質問が、じつにつまらない。そもそも、この本を読んでない記者が質問している。こういうの、ちょっとどうなのかなぁ。講演の中で加藤さんは言っているではないか。本を読んで影響を受けたら、その影響10を15に拡大して考えていくのが物書きとしての仕事だ、と。ところが記者は10ある内容の話を、2か3に縮小して聞いている。それを質問してさらに1か0にまで縮小させようとしている。重要な本を重要でないように受け止めさせようとしている。こういうのが記者会見なのか?日本記者クラブでは、リストをみるとじつに見応えのある人たちの講演と会見が行われているのに・・・じつにもったいない。

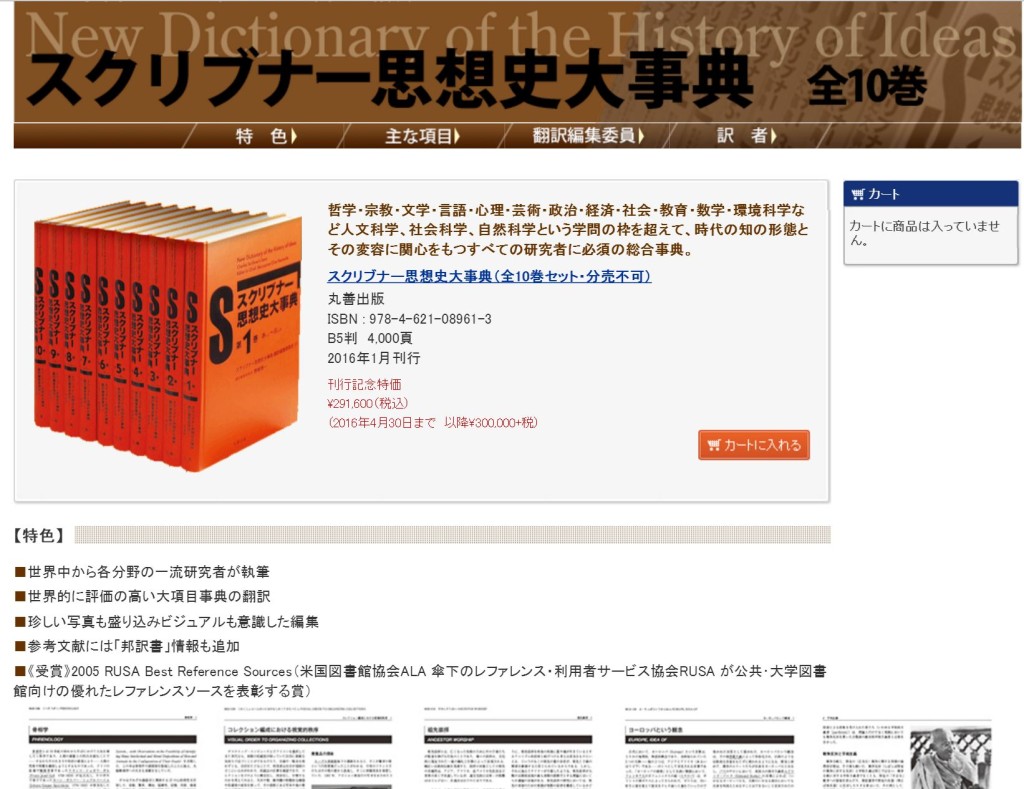

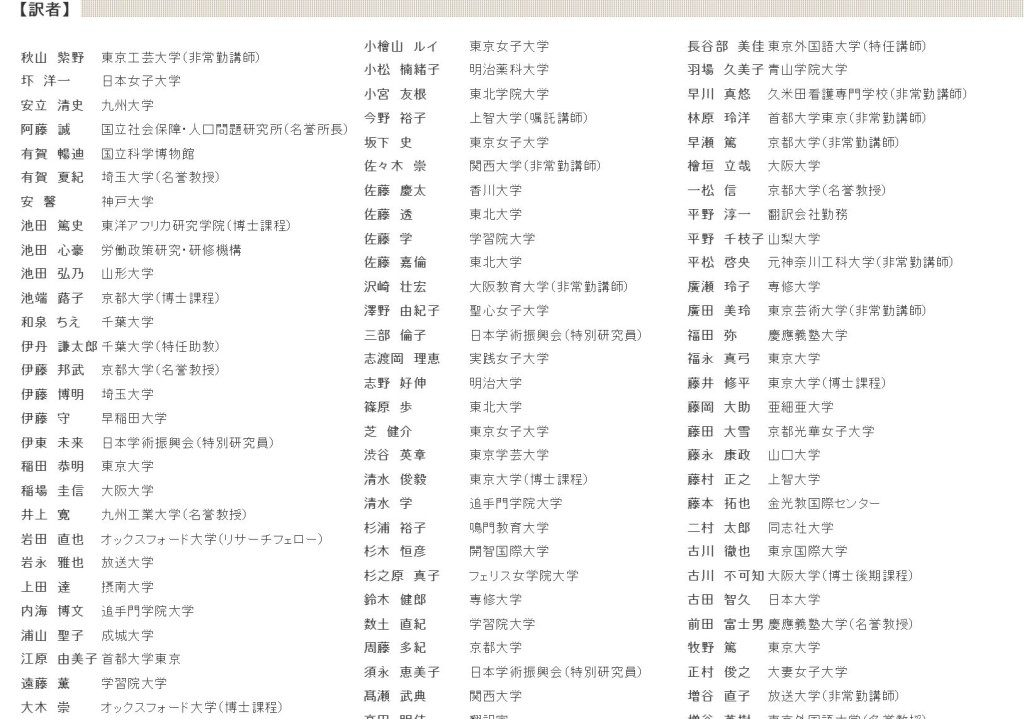

丸善の『スクリブナー思想史大事典』、私も翻訳者の一人です。

丸善から出た『スクリブナー思想史大事典』。私も翻訳者の一人です。もう何年も前に翻訳して、ずいぶんたってから、また訳文を修正したり、けっこうたいへんでした。そのうえ出版されてみると、全10巻で、なんと30万円。これでは翻訳者じしんも購入できないですね。全国の図書館が購入してくれるでしょうか。ツタヤが運営する図書館なども前向きに考えてほしいですね。むしろ、こういう個人が購入できない学術図書を持つところに公共図書館の役割があるのだと思いますが。詳細はここ。

奄美・加計呂麻島・諸鈍

奄美大島は「115年ぶりの雪」だそうです。沖縄は「観測史上初」の降雪だそうです。すごいですね。そこで録画してあった中から「新日本風土記・奄美」を見ました。私たちが2年前と3年前に訪問したところが、ざくざくと出てきます。まずシチョガマとヒラセマンカイのあの風景。そしてフェリーでわたった加計呂麻島の諸鈍。そこに「新日本風土記」のテーマソング「あはがり」を唄っている奄美出身の唄者、朝崎郁恵さんが登場して、土地の人たちの三味線で唄っている。なんとそこは2年前に「寅さん」のロケ地めぐりで訪ねたあそこではないですねか。所鈍のデイゴのある風景、リリーの家の近くです。おじいさんに、ソーメンを食べさせてもらった小さなお店のテーブルそのものですね。奄美はとてもディープなところなのだと、あらためて再確認しました。また、行きたいねぇ。

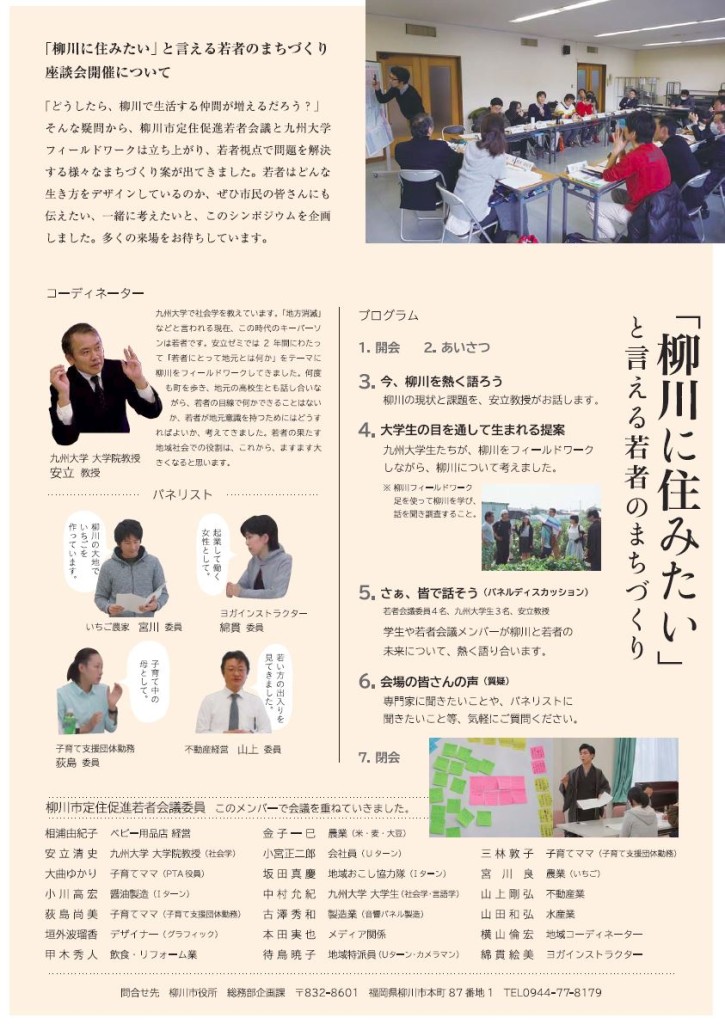

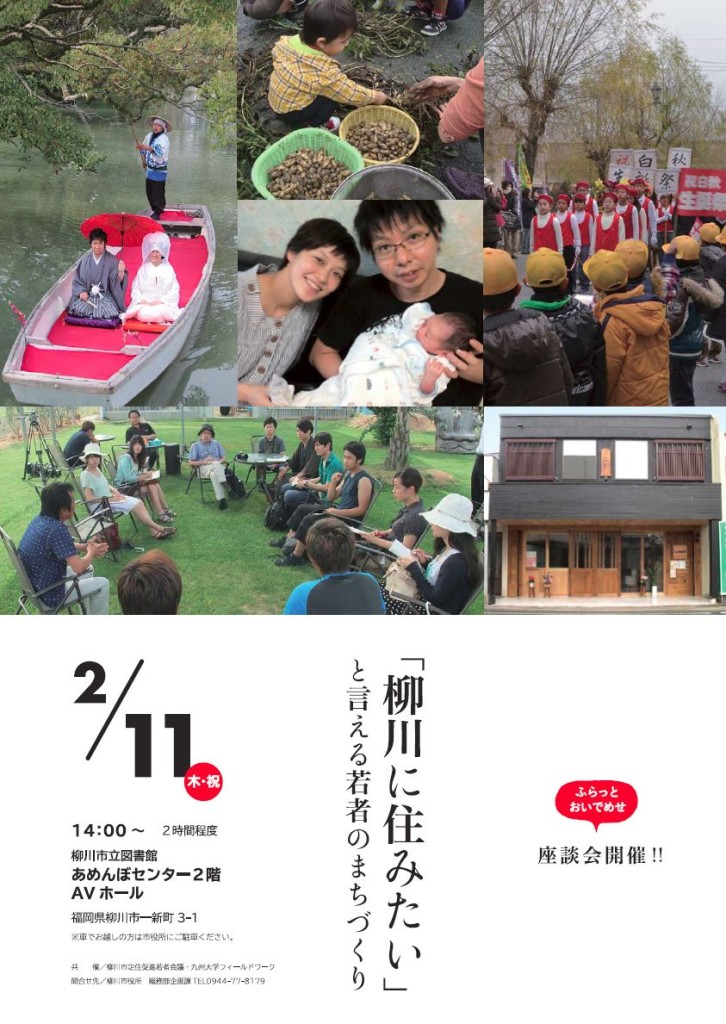

柳川市で若者の「地元」意識についてお話ししました。

トップ Tagged With: 道守、柳川、「地元」

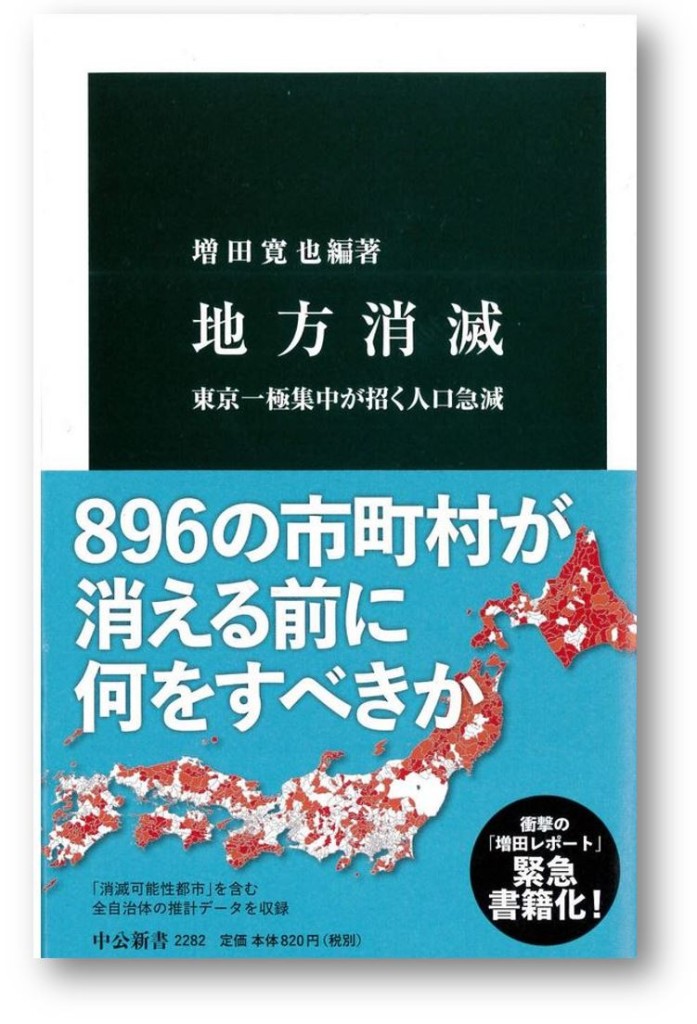

「地方消滅」論を読む

思えば、「地方消滅」論が現れたので柳川市での「柳川市定住促進若者会議」が始まった、安立ゼミでの柳川フィールドワークが始まった、伝習館高校と九州大学とのコラボが始まった・・・いろいろな「始まり」の起点でもある。すでに何度か読んでいたものだが、正月休みにあらためて読み返してみた。

本書は、人口減少局面に入った日本の現状が、考えられている以上に深刻で、このままでは多くの地方自治体が早晩、消滅の危機に瀕するという「データ」を示している。その「消滅可能性自治体」とは「2010年から2040年までの30年間で、20歳~39歳の年齢層の女性数が、50%以上減少する市区町村」であると言う。若い世代が地方から流出して東京などの大都市圏に移動して、大都市だけが生き残る「極点社会」になりつつある。ところがその東京がまた問題で「出生率1.09」と全国最低、つまり「人口のブラックホール」と化している。全国から若い人間を引き寄せておいて、そこでは結婚や出産も子育ても満足にできないという人口のブラックホールなのだ。しかも、かつては若い人びとは大都市圏に引きつけられていった(プル要因)が、現在では「地方に仕事がないので、仕方なく出て行く」(プッシュ要因)となっている。すべての自治体が生き残ることは不可能でこのままでは共倒れになるから、バラまきではなく「選択と集中」を行う必要があるという。やる気のある「地方中核都市」に注力して人口流出の「ダム」にするのだという。そのためにも東京に「中央司令塔」をおき、「地方司令塔」を統括して「国家戦略」を「グランドデザイン」していく必要があるという。その危機感を持つために「全国の市区町村別の将来推計人口」を示し896の「消滅可能性自治体」をリストアップして一覧表を掲載している。

さてその手法や論法には一見して「中央官庁」からの「国家目線」が濃厚にあるが、本書が露払いをして安倍政権では「まち・ひと・しごと創生法」が成立(平成二十六年十一月二十八日法律第百三十六号)、地方創生事業なるものが走り出している。

本書に対抗して『地方消滅の罠』(山下祐介)、『地方創生の正体』(山下祐介・金井利之)など、様々な「反・地方消滅・論」も現れている。

さて、ここでは、再読してみて、いくつかの論点を示してみたい。

第1は、この本は、中央官庁からの目線や政権からの目線で書かれてはいるが、これまでの政府の政策にたいする自己批判を含んでいることが、注目される。何しろ1990年の「1.57ショック」以来もう25年もたっているのだ。国家のもっとも基盤となる人口が減り続けている。その間、少子化対策・人口対策は、いろいろやってはみたものの、結果的にはまったく(かどうかは論議があるとしても)効果はなかった。少子化のみならず人口減少や「地方消滅」となれば、いずれ「日本消滅」となりかねない。どこか間違っていたのではないか。さすがにこれは政府による政策の自己批判を含まざるをえない。この大胆な「自己批判」が大きな反響を呼んだ一因だろう。

第2に、この本のロジックは、政府や行政の失敗を認めているかにみえて、そうではない。「より政策を効率的に実施して効果を出すために、今以上の行政・政府が必要だ」という論理に、すり替えられている。地方政策は「中途半端な対策だった」ことが「原因」とされ、より集中的な対策をすることが提唱されている。「失敗ではなく、不十分にしかできなかったからだ」というわけである。ゆえに、「地方消滅」は国や政府、自治体や行政の失敗ではなく、施策の不十分さを理由づけるものとなり、今以上に強力に地方政策を進める政府・行政が必要だ、という論理に転換される。「選択と集中」をとおして、従来よりも強力な政府・行政を作ろう、という提案にすり替わっていくのだ。

第3に、「地方消滅」の根拠とされた肝心の「20歳~39歳の年齢層の女性」の意見や意識が、真剣に調査・検討された気配がない。若い世代の女性たちは、なぜ「地方」から出て行ったきり戻ってこないのだろうか。なぜ四半世紀にわたって出生率は低く、晩婚化・非婚化は進む一方なのか。この「謎」は解けたのだろうか。解けないとしても「当事者」である「20歳~39歳の年齢層の女性」の意見や意識を、もっと直接に聞き取り、真剣に考慮すべきではないだろうか。

第4に、若者の視線の先にあるものが、いったい何なのか、分からぬままに放置されることになった。いや、そもそも、若者自身が「若者の求めているもの」を知らない、「若者の目線」を持つことができない時代になっているのではないか。そう疑わせるものがある。「そういうもの」があれば、もっと早くからそれが調べられたり、発見されたり、主張が噴出してきたりしていたはずなのだ。だから問題の根本には「若者自身にも若者のニーズや若者の望む施策や政策が分からない」という「謎」が潜んでいるに違いない。

第5に、結果として「少子化」「人口減少」「高齢社会」「地方消滅」という「事実」だけが一人歩きしつづける。「問題」だけが残されて、世の中は依然として、上からメセン、役所メセンでの「対策」が行われることになる。「国家戦略」とは言いながら、戦略でも政策でもない形だけの「対策」が続いていくことになる。

*

さて、そこから「先」をもう少し考えてみたい。

第1に、「地方」という見方や目線、発想を変える必要がある。行政や政治はどうしても「上から目線」で「してあげる」モードから逃れられない。そういうモードを変えろといっている著者の増田自身がぬぐいがたく「上から目線」である。彼はむしろ「中央省庁以上の中央目線」「中央官庁に指令をだす目線」になっている。でもそういう発想で行われてきた「少子化対策」や「地方政策」じたいが、「地方消滅」で問われているのではないか。「うまくいかなくなった」政策の現状を「これまで以上のこれまで」で強引に突破しようとしている。全国にあまねく指令をだしていたが、もうそれが無理になったら「選択と集中」で見込みがあって言うことをきく自治体に「これまで以上のこれまで」「中央以上の中央目線」で対応しようとしている。アナクロニズムそのものではないか。

第2に、「地元」という見方や発想を、大胆にとりいれる必要があるのではないか。「地元」とは何か。中央から見た「地方」ではなく、現場の当事者の中から生まれてくる何かだろう。「地方」という見方は一般的・行政的すぎて、当事者の愛着や危機感を込めにくい。国や県が考えるのではなく、危機に瀕したその地域の「当事者」が考えていくことが必要だろう。2013年に大きな反響を呼んだ「あまちゃん」というTVドラマは、まさにそのことを訴えていた。少子化や人口減少について役所が代わりに考えても、役所ができる施策しか出てこない。当事者の若者や「20歳~39歳の年齢層の女性」という当事者が考えていくことが必要だ。この転換は難しいが、大切な課題だ。

第3に、「限界集落」「自治体の消滅」「地方消滅」「消滅可能性都市」といった現状の危機意識を逆手にとって発想をさらに深めていくことが可能ではないか。「限界集落」論が現れたのは意外と近年のことで2007年である。「限界集落」論が「地方消滅」論へと直接つながったわけではないが、通底しているものがある。背景にあるのは「高齢社会」論だろう。「高齢社会」論は「限界集落」論を生み出し、「地方消滅」論へとつながっていく。人が年をとるのは仕方ないことだからと、人々はあらかじめ半分諦めてしまう。しかし「人」の高齢化と「社会」の消滅とはレベルが違う。ましてや少子化と直接のリンクはない。直接に関連しないものを短絡的に関連づけて「政策」へと誘導させすぎてはいないか。そもそも「限界」や「消滅」を眼前にすると、これまでにない危機意識やそれに発する生きる知恵の発動が見られるものだ。農村社会学者・徳野貞雄や山下祐介の研究によれば「限界集落」はたんに高齢化によるものではないし、高齢化によって「消滅」するものでもない。「限界」に直面しているかに見えて家族や親族のネットワークが起動して「どっこい生きている」状況が可能となっているという。「反・地方消滅論」本の多くが、単純な人口減少や若年層の減少で「消滅」するという見方を批判している。「社会」はそれほどやわではないのだ。

第4に、危機に直面した時の行政自身の対応の転換や変身が求められているのではないか。ジブリの高畑勲監督に「柳川堀割物語」(1987)という作品がある。これは30年近く前のドキュメンタリー映画だが、当時、汚れてやっかいもの扱いされていた堀割を埋め立ててしまう行政計画が進められていた。そこにあるひとりの行政マンが現れて、柳川の「地元」の心のシンボルである堀割の風景を守ろうと立ち上がり、その担当者の熱意と行動力によって堀割の浄化と保存へとV字回復していった経緯をたどった記録映画である。映画なのでやや美化されている部分もあるかもしれないが、根元はシンプルなメッセージだ。「人びとの「地元」意識こそが出発点になった」「問題を他人や行政に任せていても解決はしない」「当事者が問題を直視し、当事者が問題に取り組まなければ根本的な解決はない」「そのためにも行政自身が当事者となって汗をかいて行動しなければならない」。その記録映像がこれだろう。堀割の清掃や浄化という「地元」のルーツを見つめる一点からの展開が、30年前の奇跡を起こした。いま、柳川も「消滅可能性都市896」のひとつにリスアップされている。まさに30年前と同じ状況におかれているのだ。

*増田寛也編著『地方消滅』(2014、中公新書)

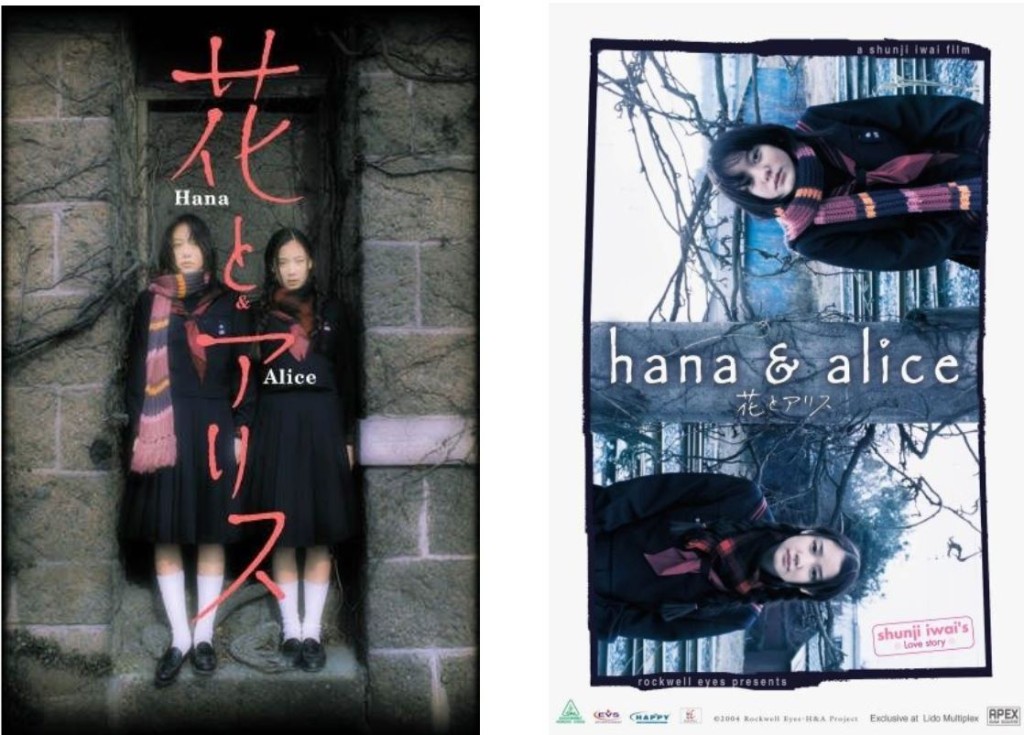

「花とアリス」を観る

沢木耕太郎の『銀の森へ』に導かれて、岩井俊二の「花とアリス」(2004)を観た。はじめはなかなか中に入れなかったけれど、途中から一気に惹きつけられた。後半にいくつも波が来る。とくに転調があって花とアリスが本気になってけんかするシーン、花が敗北して泣きながら告白するシーン、その後の不思議な解決、不思議な癒やしがやって来るシーン、そしてなんと言ってもアリスである「蒼井優」が<蒼井優>へと脱皮・変身するバレエのシーン。これはやっぱりすごい。「フラ・ガール」のプレリュードがすでにここにあった。フラと拮抗するバレエがすでにあった。観た後で、沢木耕太郎の文章を読み返す。私が感じたことが過不足なく、いや、それどころか、見落として(見忘れて)いたところまで、丁寧に、あっさりと、とてもチャーミングに、描写しつくしていた。参ったなぁ。

それにしても、花(鈴木杏)もアリス(蒼井優)もいいですね。蒼井優、福岡の人だという。なんと長女と次女のでた女子校の「先輩」らしい。「先輩」という鈴木杏の声が、ふいにひびいてきた。

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 396214総訪問者数:

- 15今日の訪問者数:

- 33昨日の訪問者数:

最近の記事

- 唐津小旅行

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 福岡の「第二宅老所よりあい」

- 『福祉社会学の思考』(弦書房)の書評

- 「CareTEX福岡‘24」で講演をしました

- 共同通信 の『福祉社会学の思考』書評

- 中日新聞にコメントが掲載されました(東京新聞、北陸中日新聞にも)

- ジャカランダの花

- 図書館奇譚

- 【CareTEX福岡’24】の専門セミナーに登壇します

- 『ボランティアと有償ボランティア』が入試問題に出題されました

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が新聞で書評されました

- 長湯温泉(その2)

- ラムネ温泉(大分県竹田市・長湯温泉)

- CareTEX福岡’24 (マリンメッセ福岡)専門セミナーで講演します

- ジブリ温泉(その2)岩手県花巻温泉

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- ジブリ温泉(その1)──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

- 立命館大学・加藤周一文庫のこと

- 加藤周一の小さな机

- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」

- 私の原点──加藤周一その2

- 私の原点──加藤周一

- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード

- 名古屋のジブリパークに行きました

- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました

- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します

- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと

- マンガ版「君たちはどう生きるか」

- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集

- 「君たちはどう生きるか」という問い

- 「君たちはどう生きるか」もうすぐフランスでも公開だそうです

- 戦争の時代に宮崎アニメを読む

- プラネタリウムで「銀河鉄道の夜」体験

- 12月に愛知県名古屋市でセミナー講師をつとめます

- 中村学園大学で「社会福祉とボランティア」の授業をします

- 「記者ありき─六鼓・菊竹淳」を観ました

- 西日本新聞で『福祉の起原』が紹介されました

- 社会学、出会い直しの会

- 『福祉社会学研究』に私の著書『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』の書評が掲載

- 『共生社会学』Vol.12──退任記念号

- 市民協ミーティング2023 in 佐賀

- 8月、市民協が佐賀・熊本・鹿児島でフォーラム・キャラバン

- 「鈴木敏夫とジブリ展」に行きました

- 『福祉社会学研究』№20 での書評

- 京都の同志社大学で「福祉社会学会」設立20周年シンポジウム

- 大阪ボランティア協会の早瀬昇さんが『ボランティアと有償ボランティア』を書評して下さいました

- 『放送レポート』最新号で『福祉の起原』が紹介されています

- ブックトーク後のサイン会

- 新著『福祉の起原』のブックトーク

- 不思議なシンクロ──「鈴木敏夫とジブリ展」がスタート

- 『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生 トークセッション

- 『社会学評論』最新号に『ボランティアと有償ボランティア』の書評が掲載

- シンポジウム「見田宗介/真木悠介を継承する」

- UCLAのスティーブン・ウォーレス教授の逝去

- 超高齢社会に社会学からの解

- 九州大学からの海外発信

- 九州大学での最終講義を行いました(2023年2月6日)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。

- 研究の国際発信──『超高齢社会の乗り越え方』

- 最終講義日程(九州大学広報室)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)のカバーが決まりました

- 新年のご挨拶

- 見田宗介先生を偲ぶ会

- 戦争の乗り越えは可能か(西日本新聞・随筆喫茶)

- 「戦争の乗り越えは可能か」─「千と千尋の神隠し」から考える

- 佐藤忠男さんを偲んで(シネラ)

- 大阪・中之島の「大阪図書館」

- 北九州市立美術館の「祈り・藤原新也」

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』─香川県丸亀市でお話しをします

- 「コロナ禍のもとでのボランティアやNPO法人の活動の実態と課題──オンラインによる社会調査実習の試み」

- 「森田かずよ 世界に一つだけ、私の身体」を観ました

- 「伊豆の踊子」(1974)と「四季・奈津子」(1980)

- 名画座の打率

- 暗い眼をした女優─ミシェール・モルガン

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』

アーカイブ

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 482852総閲覧数:

- 35今日の閲覧数:

- 409昨日の閲覧数:

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 小林秀雄の「山の上の家」

- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画

- 周防大島の上空

- 小津安二郎の世界-「東京物語」の尾道を歩く

- 柳川・地域づくり協力隊の阿部さん

- 著書・論文・報告書など

- 唐津小旅行

- 首里のあひる

- 信濃追分で、堀辰雄と加藤周一を歩く

- 2015年 「はかた夢松原の会」の「水と緑とまちづくり報告会」

- ベンツ6

- 九州大学社会学・安立ゼミの懇親会

- コレージュ・ド・フランス前のミシェル・フーコー広場

- 博多・灯明ウォッチングが始まります

- 今週の一押しポッドキャスト

カテゴリー

- トップ (1,659)