建築家・工芸家ブルーノ・タウトを高崎に招いたのは井上房一郎さんでした。伝説の怪人です。若き日にフランスに留学して日本ばなれしたセンスを身につけていたそうです。井上工業をついで高崎の建築界に君臨していました。若き日の田中角栄は、なんと、この井上工業に勤めていたのです。さて、この井上さんの自宅が、いま、高崎市美術館の一部となって公開されています。これまたなんと、フランク・ロイド・ライトのもと帝国ホテル建設の際に来日し、その後日本に留まりモダニズム建築の作品を多く残したアントニン・レーモンドのオフィスを写した日本ばなれした家屋です。ううむ、これは、すごい。玉三郎もこの家にあった舞台で舞ったといいます。こんなものが高崎にあったなんて、知らなかった。

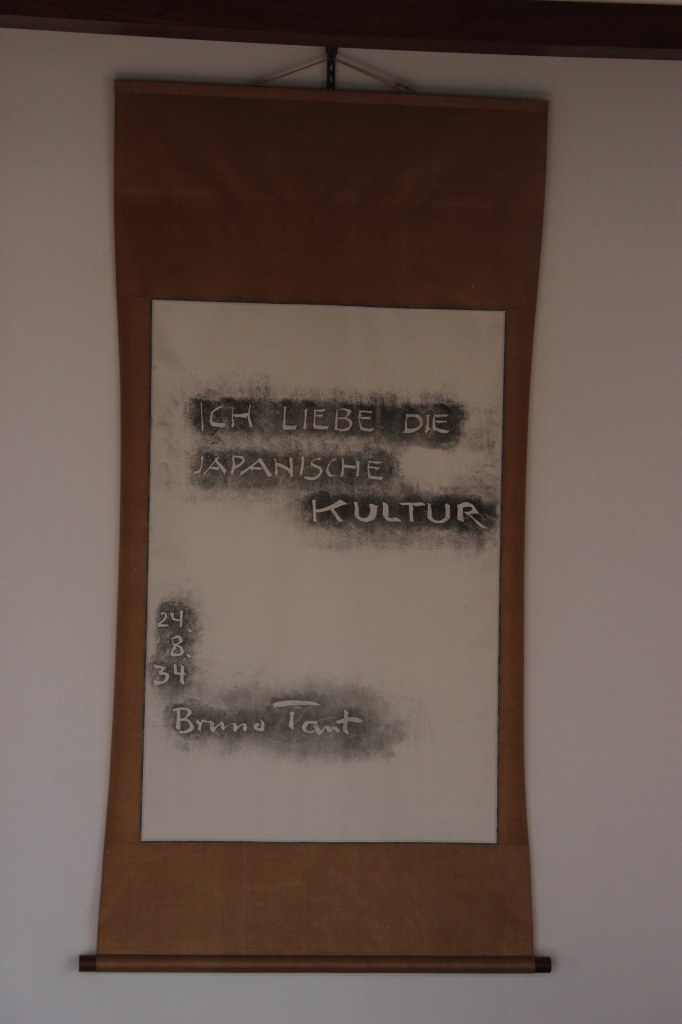

ブルーノ・タウトの「洗心亭」

群馬・高崎は桂離宮など日本文化の美を再発見した建築家ブルーノ・タウトゆかりの地でもあります。彼が滞在して著作を執筆した小さな家がお寺の境内に残っています。先日、東京に出かけた帰りに、父母の見舞いに群馬へ行きました。思い立って、高崎郊外の「少林山達磨寺」に行ってきました。ここにはブルーノ・タウトが滞在した「洗心亭」が残されているのです。このお寺、だるま市で有名で、幼い頃いったことがあるはずですが記憶はさっぱりありません。今回、タウトが絶賛した境内をゆっくりと歩いてみました。彼の業績を紹介するビデオが流れていて、かなりしっかりとタウトの歩みを紹介していました。住職に頼むと「タウト記念室」という部屋も見せてくれました。226事件のあと「日本は戦争がさけられないでしょう。でも日本文化を愛します」と去って行ったタウトの足跡は、深いものがありますね。

講演のような、演説のような

このところ毎年、この時期に、T工業大学に教えにいっています。オムニバス授業の最終回に呼ばれていくのです。

あいては社会工学科の学生さんたちです。社会工学というのは、理系的でもあり文系的でもあるような学科のようです。まちづくりを目指す学生がいるかと思えば、IT企業をめざしたり金融工学をやる人もいるようです。少人数でしたがもの静かな学生が多いように思いました。はっきりいえば、放っておくと、突っ伏して寝てしまうような人たちでもありました。しかたないですね、年度末で忙しい時期の、夕方の2コマ、自分の専門と関係ない授業に3時間もつきあわされるんですから・・・で、こちらは眼を覚まさせようとして、どんどんヒートアップします。講義というよりは、一回限りなのでむしろ演説会のような感じになりますね。講義では、前回の流れを受けて、次第に発展させたり、反論させたり、起承転結をつける必要がありますが、一回かぎりの「講演」的な授業では、まぁ、一種の「演説」になりがちです。演説だと、話すほうとしては、快感になってくるほどしゃべりまくることになります。話しながら、あ、これは良いこと言ったかな、などと、あとで自分でメモにつけたりしますね。「演説」しながらだと、けっこう良いことを思いついたりするんですよね。錯覚かもしれないけれど。

寺山修司との、不意打ちの再会

私の場合、夜は仕事をしない(できない)ので、夕食後は、録りためたテレビ番組や映画を観てすごすことが多くなりました(いつのまにか、朝はやくおきて、朝から午前中にかけて考え事や書き物をするという朝型の人間に転換してしまったのです)。

今夜は、昨年11月に放映されたNHK・Eテレの「寺山修司という宇宙 園子温×穂村弘」を観た。この番組には驚いた、すごい、びっくりした、感心した。これは観て良かった。

私も、30年前の大学生時代に、寺山修司と出会っている。当時、可能なかぎり彼の演劇をみたし、晴海の国際見本市会場で上演された劇団天井桟敷の「奴卑訓」では、劇がおわったあと、観客が三々五々いなくなっていく会場を、れいの背広にネクタイでありながら足下はサンダルを履いている、独特な歩き方をして近づいてくる寺山修司本人と50センチの距離ですれちがったりもしている。映画の代表作「田園に死す」だけじゃなくて「トマトケチャップ大帝」のような実験映画なども観てきた。短歌だって「吸いさしの煙草で北を指すときの、北くらければ、望郷ならず」というのは今でも空で言えるし、それだけでなく著作もいくつも読んできたと思う。でも、この番組に出てきた二人ほど、寺山修司体験をつきつめてはこなかった。この番組にでてくる短歌はほとんど知らなかったし、その伝記的な部分も、知ってはいたが、このように解釈できるとまでは、思っていなかった。だから、私にしてみれば、この番組は、不意打ちの、ほとんど30年ぶりの寺山修司とのディープな再会だった。彼の本質(あるいは虚構にして自分を語らぬという語り方)との、あらためての出会いだった。それは新鮮な驚きでもあった。ううむ、これは良い番組でした。一度観ただけでは、見尽くせないような、そういう余韻まである、良い番組だったと思います。

学生・留学生とともに介護老人福祉施設「福岡愛心の丘」を見学させていただきました。

昨日は、学生や留学生7名とともに、福岡空港近くの特別養護老人ホーム「福岡愛心の丘」を見学させていただきました。福岡空港がすぐそこに見えるロケーションの中で、施設長や介護職の方々とじっくりお話しをさせていただきました。学生や留学生とさほど年齢の違わない若手介護職とはじめて話してみて、学生たちも新鮮に感じたのではないかと思います。

現在、私たちが進めている福岡の介護老人福祉施設の介護職へのアンケート調査の集計も大詰めをむかえています。その集計を担ってもらっている学生たちが、介護職は現場でどのような仕事をしているどんな人たちなのか、その具体的なリアリティを感じながらアンケート調査の分析に取り組んでもらいたいと思って、連れていきました。

みんな特別養護老人ホームや介護職と話すのは初めて。予想とはだいぶイメージが違ったかもしれません。事前に抱いていたイメージと現場でみる介護職の姿との相違、そしてそのどちらとも違ってアンケート調査の結果の中からほの見えてくるもの・・・なかなか社会調査の実習は、奥深いですね。

映画『二郎は鮨の夢を見る』

ピーター・バラカンのポッドキャスト(これがなかなか良い)にゲストとして来た料理評論家の山本益博が激賞していたので、DVDで映画『二郎は鮨の夢を見る』を見ました。じつに面白かったです。これはアメリカの監督デヴィッド・ゲルブが、85歳の寿司職人で「すきやばし次郎」の店主である小野二郎を追い、すしの技を極めようと探求し続けるその姿と父に追いつくべく奮闘する長男・禎一を捉えた、と紹介されています。一種の「ファンタジー」です。もはや絶滅しかけている「まっとうな仕事をする職人」が、徒弟奉公する若者たちと理想の小共同体を作っている話です。10歳で親から勘当同様に徒弟奉公に出された二郎少年が、職人としての腕を上げてついには80歳すぎてMichelinの世界最高齢の三つ星シェフで三つ星となるサクセス・ストーリー。それを外国人監督が密着取材して「リアル」に描くのですが、それがどうしようもなく「ファンタジー」に見えてきてしまう私たち・・・日本人が撮影したらNHKの「ザ・プロフェッショナル」みたいに達人の修行物語のような精神訓話になってしまうだろうに、そうならない微妙なところが、いやぁ、これ、見る価値があると思います。

どなたか、この「すきやばし次郎」行ったことのある方、いらっしゃいますか。

http://jiro-movie.com/

「成人式」に思う

成人式の日ですね。私のところも次女が成人式で、朝から化粧だ、着付けだ、と大騒ぎです。朝いちばんに美容院に出かけていきました。群馬の片田舎の弟のところでも、昨日は長女が成人式で、朝の3時から着付けだったそうです。その後、成人式に出てから、隣近所・親戚・老人ホームに入所している祖父母のところにまで、ご披露に回ったそうです。こちらは、福岡に親類縁者ひとりもいないし、ご披露するのは娘の友だちだけなので、ぐっと楽ですが、こういうのは社会的な通過儀礼・社会儀式としての「成人式」の意味を成してないのではないでしょうか。群馬の田舎のほうでは、いまだに、社会儀礼としての「成人式」が成り立っているのだろうか・・・?。

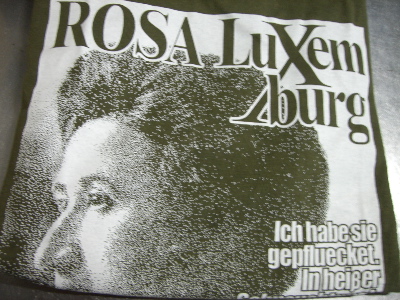

映画「ローザ・ルクセンブルク」を観ました

昨日は、家内とふたりで映画「ローザ・ルクセンブルク」を観に行きました。 大評判の映画「ハンナ・アーレント」と同じ監督、同じ俳優の、うりふたつの映画、ダークでシリアスで深い映画です。革命家として社会全体を敵に回しても一歩も引かない強い女性という側面と、弱くやさしいしみじみとした女性という側面と、その両方を描くというところが共通していますね。でも「ローザ・ルクセンブルク」では、よりハードでタフでダークな側面のほうが強かっためか、途中で席を立つ人もいました。家内も、見終わったあと、ぐったりと疲れはててしまって、天神に買い物にいく元気を失ったといって早々に家に帰りました。

私はと言えば、バーダー・マインホフ事件などを描いたかつての「ニュージャーマン・シネマ」のような、もう、辟易するほど暗くて救いがないものと違って「ローザ・ルクセンブルク」と「ハンナ・アーレント」は、評判になる理由があるように思います。そこにはシリアスで暗いだけではない「何か」があるのです。たとえば両映画とも突出した主人公を描いているだけではありません。そこには主人公を支える見事で魅力的な女性たちが描き込まれています。危機や逆境に直面して、すぐにへこたれたり崩れ落ちていったりする男たちの中にまじって、がまん強くて曲がらない魅力的な女性の同僚や友人たちが印象的に描かれているところは、この映画の「救い」であり、この監督の美点でしょう。それが史実かどうかよりも、映画として成り立たせているものが、そこにあるということだと思います。時に狂気の閾にまで入り込む主人公たちよりも、魅力的な生き方を指し示しているようにも思いました。

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 396216総訪問者数:

- 17今日の訪問者数:

- 33昨日の訪問者数:

最近の記事

- 唐津小旅行

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 福岡の「第二宅老所よりあい」

- 『福祉社会学の思考』(弦書房)の書評

- 「CareTEX福岡‘24」で講演をしました

- 共同通信 の『福祉社会学の思考』書評

- 中日新聞にコメントが掲載されました(東京新聞、北陸中日新聞にも)

- ジャカランダの花

- 図書館奇譚

- 【CareTEX福岡’24】の専門セミナーに登壇します

- 『ボランティアと有償ボランティア』が入試問題に出題されました

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が新聞で書評されました

- 長湯温泉(その2)

- ラムネ温泉(大分県竹田市・長湯温泉)

- CareTEX福岡’24 (マリンメッセ福岡)専門セミナーで講演します

- ジブリ温泉(その2)岩手県花巻温泉

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- ジブリ温泉(その1)──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

- 立命館大学・加藤周一文庫のこと

- 加藤周一の小さな机

- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」

- 私の原点──加藤周一その2

- 私の原点──加藤周一

- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード

- 名古屋のジブリパークに行きました

- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました

- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します

- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと

- マンガ版「君たちはどう生きるか」

- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集

- 「君たちはどう生きるか」という問い

- 「君たちはどう生きるか」もうすぐフランスでも公開だそうです

- 戦争の時代に宮崎アニメを読む

- プラネタリウムで「銀河鉄道の夜」体験

- 12月に愛知県名古屋市でセミナー講師をつとめます

- 中村学園大学で「社会福祉とボランティア」の授業をします

- 「記者ありき─六鼓・菊竹淳」を観ました

- 西日本新聞で『福祉の起原』が紹介されました

- 社会学、出会い直しの会

- 『福祉社会学研究』に私の著書『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』の書評が掲載

- 『共生社会学』Vol.12──退任記念号

- 市民協ミーティング2023 in 佐賀

- 8月、市民協が佐賀・熊本・鹿児島でフォーラム・キャラバン

- 「鈴木敏夫とジブリ展」に行きました

- 『福祉社会学研究』№20 での書評

- 京都の同志社大学で「福祉社会学会」設立20周年シンポジウム

- 大阪ボランティア協会の早瀬昇さんが『ボランティアと有償ボランティア』を書評して下さいました

- 『放送レポート』最新号で『福祉の起原』が紹介されています

- ブックトーク後のサイン会

- 新著『福祉の起原』のブックトーク

- 不思議なシンクロ──「鈴木敏夫とジブリ展」がスタート

- 『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生 トークセッション

- 『社会学評論』最新号に『ボランティアと有償ボランティア』の書評が掲載

- シンポジウム「見田宗介/真木悠介を継承する」

- UCLAのスティーブン・ウォーレス教授の逝去

- 超高齢社会に社会学からの解

- 九州大学からの海外発信

- 九州大学での最終講義を行いました(2023年2月6日)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。

- 研究の国際発信──『超高齢社会の乗り越え方』

- 最終講義日程(九州大学広報室)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)のカバーが決まりました

- 新年のご挨拶

- 見田宗介先生を偲ぶ会

- 戦争の乗り越えは可能か(西日本新聞・随筆喫茶)

- 「戦争の乗り越えは可能か」─「千と千尋の神隠し」から考える

- 佐藤忠男さんを偲んで(シネラ)

- 大阪・中之島の「大阪図書館」

- 北九州市立美術館の「祈り・藤原新也」

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』─香川県丸亀市でお話しをします

- 「コロナ禍のもとでのボランティアやNPO法人の活動の実態と課題──オンラインによる社会調査実習の試み」

- 「森田かずよ 世界に一つだけ、私の身体」を観ました

- 「伊豆の踊子」(1974)と「四季・奈津子」(1980)

- 名画座の打率

- 暗い眼をした女優─ミシェール・モルガン

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』

アーカイブ

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 482937総閲覧数:

- 120今日の閲覧数:

- 409昨日の閲覧数:

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- 周防大島の上空

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- 小津安二郎の世界-「東京物語」の尾道を歩く

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 小林秀雄の「山の上の家」

- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- 九州大学社会学・安立ゼミの懇親会

- タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画

- 柳川・地域づくり協力隊の阿部さん

- 著書・論文・報告書など

- 唐津小旅行

- 首里のあひる

- 信濃追分で、堀辰雄と加藤周一を歩く

- 2015年 「はかた夢松原の会」の「水と緑とまちづくり報告会」

- ベンツ6

- 駿台時代を思い出す(2)─日本史の金本正之先生

- コレージュ・ド・フランス前のミシェル・フーコー広場

- 博多・灯明ウォッチングが始まります

カテゴリー

- トップ (1,659)