旧知のNHKの牧野望さんが福岡に来られるというので、お願いして安立ゼミにゲスト・スピーカーとして来ていただきました。牧野さんと言えば、「新日本風土記」や「京都人の密かな愉しみ」「あてな夜」シリーズ、それに「アール・ブリット─人知れず表現する者たち」などの製作統括で「知る人ぞ知る」人なのです。ゼミでは、311直後の「新日本風土記」放映開始前後の秘話、「京都人の密かな愉しみ」というドラマの中になぜ料理番組が入ったのか、「京都人の密かな愉しみ」をみた京都人がいかなるクレームをいって来るのか、京都人からのスピンオフ「あてな夜」シリーズはどのように撮影されているのか、あそこで供されるお酒はいったいいくらくらいなのか、などなど、じつに興味深い話が連発されました。そして新聞やTVを(あまり)見なくなった20歳前後の若者世代を前に、放送(TV)と通信(ネット)との法律上の違い、時代や社会の変化に、NHKがどう立ち向かおうとしているのかなど、これまたじつに興味深いお話をうかがうことができました。メディア業界に関心のある学生たちも、将来の就職にも関連するので、いろいろと熱心に質問していました。

たしかに、いつの時代も「転換期」ですが、この20年くらいは、新聞やテレビ、インターネットという「メディア」業界にとっては天変地異にあったかのような激変を経験している最中なのではないでしょうか。先が見えない中で、YouTuberなど個人で発信するインフルエンサーを否定するのではなく、そうした個人発信メディアが出来ないことを追求していく、という肩肘はらない牧野さんのオーソドックスな将来ビジョンが語られました。なるほど、いいですね。

私個人の感想としては、NHKという巨大組織の内側だけで番組を作るのでなく、また「政治や報道」という領域でなく「文化や福祉」という領域で製作されてきたこと、そして巨大組織の外部にいる様々な才能ある人たちとの共同制作というスタイルを追求してきたこと、などが良質な番組を作ってこられた秘訣なのかなとも思いました。

ハワイ大学の方々とのワークショップで報告しました

フィリップ・グラ写真展「1968年五月革命の中で」を観る

福岡の中心部・地下鉄「赤坂」駅の近くにある長崎のカステラ屋さんの上が「アンスティチュ・フランセ九州」になっていたのは知らなかった。そこで今日まで、フィリップ・グラ「1968年五月革命の中で」という写真展が開催されていました。フランスの五月革命、もう50年前のことなのか。私の卒論は、今から思うと恥ずかしながら「フランス五月革命の社会学的研究」というものだったので、興味津々、行ってきました。好天にめぐまれた土曜日の午後、最終日ということもあってお客さんは誰もいません。でも、ゆっくり観ることができました。この3月末に滞在していたパリのカルチェ・ラタン。50年前はこんなに風雲急だったのですね。滞在したホテル近くの「オデオン座」、ここも五月革命の中心地だったのだ。パリ大学医学部はホテルからほんの数分。ここが五月革命、最後の暴動があったところだったのだ……などなど、いろいろと感慨深いものがありました。

鈴木清順「河内カルメン」を観る

この五月はシネラ(福岡市総合図書館)で鈴木清順監督の回顧映写会を集中してみることができた。いくつかは見逃したが、かなりまとめて観た。今日はその最終日。午前中の会で「河内カルメン」を観た。これまた破天荒な映画である。シネラの資料によれば「野川由美子の魅力が素晴らしく、少女から商売女、貴婦人、さらには復讐に燃える鬼女と、時間を追うごとに表情や仕草を変えてゆく。まるで野川由美子のための映画のようだ」とある。田舎の少女が、大阪のキャバレーのホステスとなって以後、大胆に変容していくその姿は、ある意味、鈴木清順の変容そのものである。何かに吹っ切れて自在に展開していく。小さく常識的にまとまろうとする流れを、大胆に否定しさっていくそのラディカルさ。狙ったラディカルさではなく、ほとんど生まれつきのような、ほとんど虚無的なラディカルさ。それは鈴木清順監督の人生や戦争体験からくるものなのかどうか。いずれにせよ、今回の特集で、まとめて鈴木清順を体験すると、いろいろなことを考えさせられる。

ひとりの「作家」の作品を連続して集中して観てゆく。これこそまさに「シネマテーク体験」とでも言うべきものではないだろうか。おそまきながらシネラでそれを追体験することができた。

九州大学箱崎キャンパスで「第76回 西日本社会学会」が開催されました

鈴木清順「殺しの烙印」を観る

「殺しの烙印」とは、ちょっと謎めいたタイトルである。「烙印」とは「Brand」(牧場の牛に焼き印をつけて所有権を主張した)である。「順位」は「Rank」である。映画を見れば分かるとおり、この映画は、焼き印やブランドの話ではない。「ナンバーワン」を見つけて殺そうとする話、殺しやのランキングをめぐる話、そして「ナンバーワン」とは何か、をめぐる話なのである。

殺し屋は、ナンバーワンからナンバー9くらいまで、厳密にランキングされているらしい。組織から指令がきて、しくじるとランキングを落とされる、それだけでなく失敗すると殺される、そういう掟の世界らしい。ナンバー3の男が、ナンバー2や4は始末するが、ナンバー1から狙われる。そういう状況の中で、次第に狂っていくナンバー3。

シネラの資料によると「当時の日活社長は、わけのわからない映画を撮る監督はいらない、と鈴木監督を解雇した」「ところが、ジム・ジャームッシュやウォン・カーウァイといった次世代の世界中の監督に熱狂的に支持され、鈴木清順の名前を世界に知らしめた作品となった」とある。

そういうコンテキストを知らないと、実験的で、訳の分からない映画、と見えてもおかしくない。後半は、ちょっと長い。

真理アンヌという女優が、まだ初々しくて、ほとんど演技らしい演技をしていない。不思議にエキゾチックな人だと思っていたら、インド人と日本人の間に生まれたらしい。大瀧詠一の「夢で会えたら」を歌ったシリア・ポールもインド系らしい。いずれにせよ真理アンヌがまだ十分開花していない時期の映画で、そこにも惹かれるものがある。

さて、ナンバーワンというのは、じつに相対的な概念で、流動していく。それは、本人が決めるものではなく、多くの殺しやの中で相対的に決められていくものであり、本人がいくら望んでも得られない。さいごに、真理アンヌが、じつは、ナンバーワンだったという「可能性」を示して終わる、という筋だったら、どうだろうか。

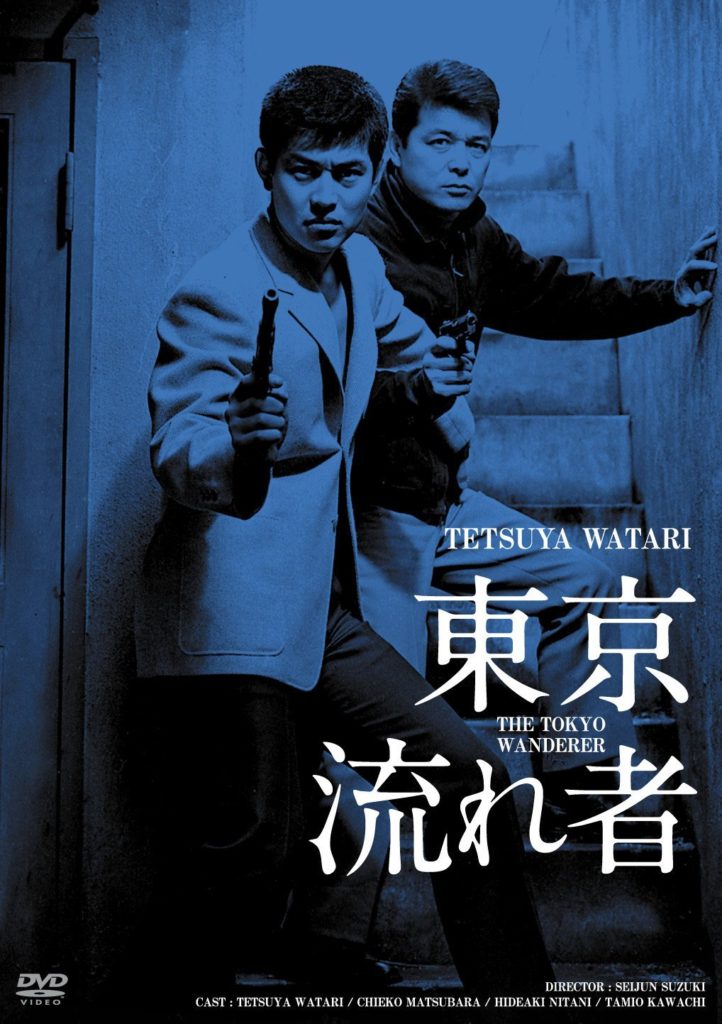

鈴木清順「東京流れ者」を観る

シネラの配布資料には「公開当時作品評価は低かったが、簡素なセット、原色を強調し突然切り替わる照明など、鈴木清順監督独特の美学が溢れており海外でも高く評価された」とある。なるほど、そのとおりだろう。

今回はじめて観て、強く印象に残るのは次のようなことだ。第1、男同士の強い関係(やくざの親分・子分関係、渡世人の義理と人情、兄いと弟分との上下関係)などが、今日から見ると滑稽なくらい重要なこととして描かれている。これは、ほとんど男同士の「恋愛」を描いている映画ではないか。恋愛と裏切りのドラマツルギー。なるほど、ヤクザの出入りというのは、ある意味、男同士の恋愛感情のもつれから生じることなのかもしれない、などとあらぬことを考えた。それと関連して第2に、男が徹底的に女を遠ざける映画でもある。ほとんど「女性嫌悪(ミソジニー)」の域にまで達している。今日では、上野千鶴子によって有名になった「女ぎらい(ミソジニー)」という概念が、ほとんど純粋なまでに映画で描き出されている貴重な例かもしれない。男同士の恋愛の至上さにくらべて、男女の恋愛の意味がことさら貶められて描かれている。

なるほど、これも鈴木清順映画の特徴のひとつだろう。

鈴木清順「関東無宿」を観る

1963年は鈴木清順にとって飛躍の年であったようだ。「野獣の青春」「悪太郎」そして「関東無宿」がある。今回の回顧特集で見ることができたのはこの「関東無宿」だけだが、すでに鈴木清順色が満々である。シネラの解説にはこうある。「清順がはじめて挑んだ任侠映画。女子高生が任侠に憧れるという設定で、前半は松原千恵子を中心とする三人娘のアイドル映画になっている。中盤は小林旭と伊藤弘子による恋愛劇であり、終盤に向かうと硬派な復讐劇へと至る」。このストーリー展開だけみても、かなり不思議な映画である。なんで「任侠にあこがれる女子高生」なんだ?この女子高生、最後まで不思議なキャラクターで映画を引っかき回す。それに、より重要な女子高生役の松原千恵子は中盤以降、いったいどうなったんだ。まるで存在が揮発していくのだ。重要な人妻役である伊藤弘子も、なんだか重要なのか、そうでないのか。不思議に中途半端に放り出されていく。小林旭の賭博場での斬り合いや討ち入りも、見事な映像だが、劇画調で、なんでこういう展開になるのか不思議さを残す。そもそも小林旭が「復讐」する必然性なんか全然ないんじゃないか。これを復讐劇というは無理がある。

さらにシネラは言う。「殴り込みの場面はまさに歌舞伎のようであり、その異様な演出が公開当時話題となった。清順美学の極地であり、同時に「悪ふざけ」の極地であるような作品」と。悪ふざけ云々は、あまり感じなかったが、夜桜に花吹雪、雪の舞う殴り込みへの道行き。そして小林旭のド派手なメーク。これは歌舞伎か宝塚か。堂々と、なんのてらいもなくやっている男版宝塚歌舞伎(そもそも歌舞伎は男が女を演じる、それを宝塚がひっくり返してすべてを女が演じる、さらにそれをもう一回ひっくり返して男が女のようなメークで演じる・・・)。

しかも、90分もやって、それで大団円にならない、ストーリーが終わらない。「待たれよ、次号」的なあっけない終わり方で放り投げる。こういう、破綻感、はずし方が、独特の清順流なのか。

この映画をみながら、20年後の「陽炎座」との共通点がいくつもあることにも思い至る。まず、姉さん役の伊藤弘子。この声には聞き覚えがある。ちょっと甘えたようなそのトーン。まぎれもなく「陽炎座」における金沢の宿屋の仲居さんだ。そして彼女の家の周辺の風景、これも「陽炎座」の冒頭のシーン、鎌倉の街角そのものではないか。

鈴木清順「暗黒街の美女」を観る

鈴木清順名で初めて監督した作品「暗黒街の美女」(1958)を観た。60年も前の映画だが、いまだ古びない現代性を感じるノワール映画だ。これなら清順監督の復活作「悲愁物語」や遺作の「オペレッタ狸御殿」よりも、ずっと映画のできとしては良いじゃないか。

でも、スピーディーに話がすすんで、どでんがえし、危機一髪、さらに逆転でハッピーエンドという映画は、見終わったあとで、すーっと流れ去っていくような気がする。できは良いけれど、ひっかかるもの、残るものがないような物足りなさがありますね。その点、「悲愁物語」や「オペレッタ狸御殿」などは、やっぱりすごいのかもしれない。駄作だ失敗作だとは分かっていても、でも、何か論じたくなるものを、これらの映画は持っている。なんでこんな作品になってしまったのか、解明してみたいとげのようなものを感じるのですね。映画の中に収まりきれない過剰なものがあるんですね。過不足なくすっきりした成功作は、そこが、ちょっと物足りない。不思議なものです。

鈴木清順 「悲愁物語」を観る

鈴木清順監督、日活を追放されて10年後の復活となった「悲愁物語」。遺作となった「オペレッタ狸御殿」も凄かった(≒ひどかった)が、この作品も凄い。凄いという意味は、通常はプラスの含意なのだが、この作品に関しては、念願の復活にさいして、よくぞこんなとんでもない作品をつくったな、という意味になる。へんにりきんで浮かび上がろうとしていない。まさに「身を捨ててこそ浮かぶ瀬もある」を地で行っている感じだ。達観しての作品なのか、脱力しての作品なのか、よく分からないところがまた面白いと言えば面白い。私にはこの93分、ちょっとつらかった。とくに後半の45分間は。映画館でなければ見続けることはできなかっただろう。

さて、この作品、シネラで配布されている解説にはこうある。「日活を追われた鈴木清順監督が10年ぶりに復活した記念すべき作品。抒情的な表題とは裏腹に、とんでもない異色作となっている」「前半は完全にスポーツ根性物語……しかし後半はどろどろとした愛憎劇」「おそらく日本映画史上に比類をみないカルト作品であろう。まったく演出をコントロールする気がない。もう最後まで滅茶苦茶だ」……しかし、よくぞここまで書いたな。この解説も相当に凄い。私などはこの解説に引きつけられて、ぜひ観に行こうと思いたったのだ。

さて、この解説に少しコメントするなら「後半は愛憎劇」というのは微妙だ。愛憎劇と言えないこともないが、ストーカー的な一方的な狂気に巻き込まれて破滅していく話なのだから。新興住宅街にたくさんいる精神を病んだ主婦たちの集団が、よってたかって「白木葉子」というアイドルをいじめ殺す映画とでも言うべきか。さらに言えば、江波杏子演じる平凡な主婦が、ご近所いじめの過程でストーカーとなって凄まじい悪魔キャラに変身していく物語、ストーカーを誰もコントロールできなくなっていく恐怖、いじめる側の快感といじめられる側の服従とが、ほとんど運命的と言えるまで、物語の進行を破壊と破滅へと導いていくスリラー劇、とでも言うべきだろう。どこにも救いがなく、だれも幸福にならず、みんなただひたすら墜ちていって破滅する、そういう映画だ。

それにしても、この主人公(とはとても言えない?)白木葉子。「あしたのジョー」の輝かしいヒロインの芸名をもらったうえ、いきなりこんな役をやらされて、その後、いったいどうなったのだろう。ひとごとながら、たいへん心痛める後味だ。

鈴木清順「けんかえれじい」を観る

これまた突出した映画である。鈴木清順は、この後に撮った「殺しの烙印」で「わけのわからん映画をとる監督はいらない」として日活を解雇されたのだった。この映画も、相当に、きている。まずストーリーからたどると、備前岡山でカトリック信者だが猛烈にけんかもつよい男子(南部麒六)が、これも敬虔?なカトリックのお嬢さんがいる親戚宅に下宿している。そこにバンカラなんだか不良なんだか分からない硬派のけんか集団(OSMS団)に入ったキロクが、カトリックとけんかとの間で青春していく話だ。軍事教練の士官とけんかして放校され、こんどは会津若松にいって、そこでも破格のけんか王者になる、という物語なのだ。なんのためのけんかなのか、けんかに意味はない。けんかのためのけんかとしか言いようのない、純粋のけんかにあけくれる。からっと描かれているが、このけんかは、ほとんどやくざの出入りと同じレベルである。けんか集団間の戦争である。けんかと戦争との境界線があやふやになったところで、映画のラストでは、けんかが戦争に流れ込んでいく。226事件と北一輝まででてきて、けんか野郎たちが軍国主義とファシズムへと引きつけられていくという、なんともシュールというか、落ちにならない落ちで終わる。これは映画としてまとめる意思を欠いた映画である。後半は、ほとんどなるにまかせて放り投げた映画、まとまりをつける意思を放棄しているようにさえ見える。そこがラディカルだという評判が生まれることを、なかば予期していたのではないか。意図的にか潜在意識的にか破壊的につくっていたのではないか。しかし、そういうわざとらしさ、あざとさは見えず、まるで、監督自身が茫然自失しながら、つくってしまった、できあがってしまった、と見えるあたりに、この映画がマニアに受ける大きな理由があるのだろう。とにかく、めちゃくちゃで、じつに面白い。

鈴木清順の「陽炎座」(1981)を観る

福岡市総合図書館シネラの鈴木清順特集で鈴木清順の「陽炎座」(1981)を観ました。これも20数年ぶりかな。

はじめて観たときには、あまりの展開に追いついていけず、あれよあれよというまに呆然と見終わってしまった。今回はどうか。物語のすじを追うのは必要でないかもしれないが、二重三重の三角関係、それも心中と破滅へ至る道筋を暗示する三角関係が縦いとである。玉脇・おイネ・品子と、松崎・品子・玉脇、それに加えて、品子・おイネ・松崎……○△□というのが、謎解きのキーワードのように出てくるのだから表の筋書きは分かりやすいといえば分かりやすい。もうひとつが「ひとの夢を横でみている人がいる」。松崎たちの夢を、横から覗いて操る玉脇がいる……でもそのように見ても面白くない。むしろ、通常の筋書きが、どんどんと脇へそれていって、筋書きを裏切る筋書き、オモテからウラへとひっくり返る、あれよあれよというまに見覚えのない彼方へ連れて行かれるようなスリリングな展開こそが、この映画の真骨頂ではないか。とくに最後の場面、田舎の場末の劇場「陽炎座」で、品子(大楠道代)が子ども歌舞伎に引き込まれていくシーン。品子が文楽人形のように操られ幽霊になっていく七変化。品子の変貌に翻弄されて正気を失っていく松崎(松田優作)。すべてを超然と演出しているかにみえて、いつのまにか筋書きに追い越されていく玉脇(中村嘉葎雄)。場面転換が拍子木の鋭い音調とともに歌舞伎さながらに早変わり。能と狂言と歌舞伎がミックスしたような映像は鈴木清順の中でもツィゴイネルワイゼンと並んでもっとも見応えのあるものではないか。

さて、何十年ぶりかで見終わってみるとどうか。エピローグが説明的で冗長な気がする。むしろ田舎歌舞伎場で、幽霊芝居が上演されたあと、芝居小屋全体が崩壊したところで幕、となったほうがよかったのではないか。現が幻想に追い越されて茫然となって自失、発狂、という松崎の姿が、よけいくっきり浮かび上がったのではないか。松崎の書いた作品が、まるでキューブリックの「シャイニング」のように「○△□」だけで書かれていた、というのを暗示するのもよかったかもしれない。いずれにせよ、怪談歌舞伎、幽霊狂言、夢と現の朧な往還、血なまぐさい刃傷沙汰が華麗な映像に乗る、という鈴木清順の特質が、よく現れていて、堪能した。

さて「陽炎座」とはいったい何のメタファーか。「ツィゴイネルワイゼン」は「聴こうとしても聞き取れない外国語」だった。「陽炎座」では「芝居の筋をたどろうとすると、陽炎のように消えてしまう」「作者を見つけようとすると見失う」「魂を求めると、子どもの遊びですよ、といなされてしまう」。つまり読み取ろうとしても読み取れないシナリオのこと。芝居の筋が、読み取ろうとすると、陽炎のように消え去っていく。そのくせ陽炎のようにまた姿を表す。ふたたび追いかけていくと揮発してしまう。誰がストーリーを作っていたのか、誰が演出していたのか。それらの謎が「陽炎」のように消え去る、のが「陽炎座」という舞台だったのではないか。

鈴木清順の遺作「オペレッタ狸御殿」を観る

福岡市総合図書館・シネラでの鈴木清順特集で、鈴木清順の遺作「オペレッタ狸御殿」を観る。これが遺作なのか。感想の持ちようがない、というのが正直なところ。配布された参考資料には「この鈴木清順版は度が過ぎており、ほとんど悪ふざけにしか見えない」「壮大なコントだと思えば、映画としてかなりの冒険をしている」「いったい何をやらされているんだ、といった俳優たちの戸惑いが全編にみなぎっている」などと、これまた相当なことが書かれている。しかし見終わったあとでは、これでも褒めすぎているようにすら思える。観客のみならず、というか、制作者一同が「いったいどうなるんだ」と戸惑っているのがありありと目に浮かぶ。うーん、そういう意味では、凄い作品だ。

追伸

ユリイカの鈴木清順追悼号で、オダギリ・ジョーが書いていた。オダギリさんは容貌が良いから演技なんかどうでもいいんです、と言われて、こんちくしょー、この狸親父め、と思って演技したとか。さもありなん。関係者みんな「いったい何をやらされてるんだ」という困惑がふつふつと湧き上がっているなんとも奇体な映画である。

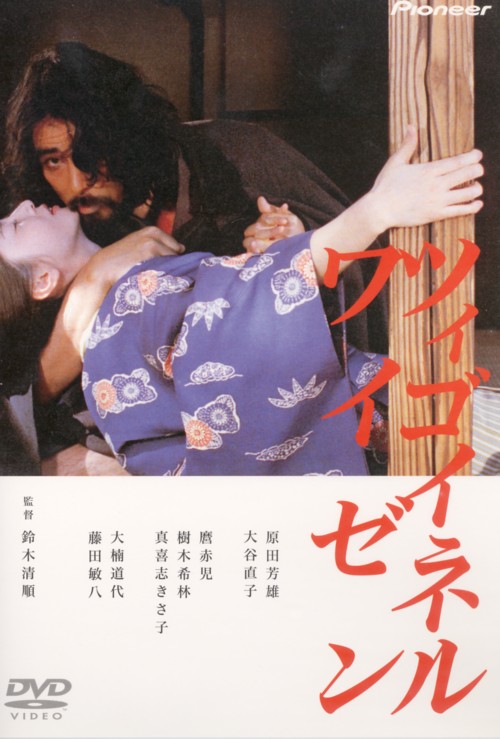

鈴木清順「ツィゴイネルワイゼン」を観る

鈴木清順監督の「ツィゴイネルワイゼン(1980)」を観るのは、何年ぶりだろうか。いや、20年以上たつのかもしれない。

数回観たことは記憶しているが、あれは、はたして映画館でだったかどうか。

今回は、連休の最終日、福岡市総合図書館シネラのホールで行われている「鈴木清順特集」にて、フィルム版の上映でみることができた。

久しぶりに観て、いくつか感あり。

第1は、たった30数年前の作品なのに、すでに、現在と大きな隔絶、今日の視点からは「ちょっとなぁ」というところが多々みられたこと。たとえば中砂(原田芳雄)のお稲(大谷直子演ずる芸者)にたいする態度。お稲にそっくりな妻にたいする、いまだったらジェンダー論的に受け入れられないだろう態度。そして「陸軍士官学校独逸語教授」という軍隊権力を背負って社会に対している高等遊民の中砂と青地という存在。かつては感じなかった大きな違和感をそこに感じずにはいられない。この30年間の間に、私たちの意識がいつのまにか大きく変えられたことを痛感する。

第2に、鈴木清順の演出、思った以上に、ラフなところ、うまくつながっていないところ、破綻しているところ、冗長なところも感じた。何しろ145分もあるのは、さすがに長い。とくに中砂が亡くなった後が、長い。もっと編集でシャープにならないものか。いや、それがかえって鈴木清順流なのか。

第3に、しかしながら、映画の魅力がじつに豊富に詰まっている。映画ならではの魅力がいっぱいだ。印象的なシーンで溢れている。思い出すままに列挙すると、島田近くで大井川にかかる蓬莱橋のシーン。この橋、ツィゴイネルワイゼンだけでなく、他にもいくつもの映画のロケに使われているが(最近の例だと「超高速参勤交代」)、このツィゴイネルワイゼンが一番印象に残る。観に行きましたね。木造なのでしばしば壊れて補修される。向こう岸まで渡るとけっこう長い距離があって、まるで此岸から彼岸に渡っていくような印象的な徒歩橋だ。中砂が土の中に埋まって亡くなる桜満開のシーン(坂口安吾的)。ここは清春白樺美術館となっているかつての小学校跡地のはず。鰻屋として使われている大内館や蕎麦屋もじつにいい。青地邸として使われた、いまはもうない湘南の西郷従道邸(?)やサナトリウム。お化け屋敷となる中砂邸(これはどこか知らない)などなど。ロケ地めぐりも楽しめる。

第4に、歌舞伎のような印象的で派手な場面展開と、お化けもの怪談らしいスリラー・エンターテインメント。これは一種の怪談物でもあるので、幽冥の境がしばしば出て来る。蓬莱橋もそうだし、釈迦堂の切り通しもそうだ。とくに釈迦堂の切り通し。ここも今や崩落の危険があるので通行禁止のはず。ここは、この世とあの世、幽冥の境となる重要なポイントだ。

第5、鈴木清順はこの映画にどんなメッセージを込めたのか。社会学者・橋爪大三郎の突っ込んだ論考がすでにある(「ツィゴイネルワイゼン:知の擬態」)。西欧から輸入される知に耳を澄ます明治・大正の知識人。しかしその声が正確に聞き取れない(サラサーテの演奏中のコトバが聞き取れないというのが、この映画の重要な導入部となっている)。自分では知を生産せず、西欧からの知に耳を傾けるが、聞き取れない。いわば知ではないのに知を擬態する知識人。「生きているって思い込んでいるけれど、死んでいるのはあなた(青地)なのよ」という巫女めいた中砂の娘・豊子。原作の内田百閒は明治・大正の日本の知的世界を戯画的に描いていたのだろうか。おそらく脚本家も鈴木清順も、そんなことまでは考えていないだろうけれど、そこまで考えたくなるような映画なのだ。

不思議な映画だ。かつて感心した部分に感心できず、かつて見過ごしていた部分に惹かれる。

宮城聰・SPACの夜の野外演劇「マハーバーラタ~ナラ王の冒険~」を観ました

静岡の駿府城公園の特設会場にて宮城聰の代表作・SPACの夜の野外演劇「マハーバーラタ~ナラ王の冒険~」を観ました。これは凄い、圧倒されました。演劇の魅力がギューッと詰まっています。鈴木忠志・SCOTの夏の利賀村の祝祭花火演劇「世界のはてからこんにちは」に匹敵するような、すばらしい祝祭演劇ではないでしょうか。

とにかく2時間、まったく飽きさせない。舞台は円形。観客の周囲を多くの演者たちが走り回るスピーディな展開。演者と語り手を分離したことによる台詞回しのスピード感と全体の流れの統一感。訓練された役者たち。ユーモラスなお笑い要素も盛り沢山。あっとおどろく発想と場面転換。コロス役の打楽器奏者たちのバリ島のケチャを感じさせる見事なリズム演奏。若さみなぎる演じ手の凜々しい動き。とにかく5感全部から突入してくる演劇的な刺激に射貫かれる感じです。

静岡でSPACの舞台(寿歌)を観てきました

親しい友人から「今の演劇界で、観るべきはこれだぞ」と言われて、宮城聰(SPAC 静岡県舞台芸術センター芸術総監督)の舞台をみはじめました。これまでまだ3本くらいですが。このゴールデンウィークにも、東京での用事のあと、静岡にまわって北村想脚本・宮城聰演出の「寿歌」を観てきました。会場は静岡の山の上にある舞台芸術公園。夜の上演ということもあって、けっこう冷えました。でも、超満員。鈴木忠志のSCOTが拠点とする利賀村に、やっぱりちょっと雰囲気が似ている気がします(宮城聰は鈴木忠志の後任でもある)。

そういえば、いまの演劇界、かつての小劇場ブームを先導した野田秀樹に影響された平田オリザや宮城聰が主導しているのですね。私も大学生時代、駒場小劇場での野田秀樹の「夢の遊民社」にやられた世代ですから、35年ぶりくらいに、演劇に再遭遇している感じです。

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 475456総訪問者数:

- 49今日の訪問者数:

- 225昨日の訪問者数:

最近の記事

- 3月14日に広尾の日本赤十字看護大学で『介護のドラマツルギー』について話します

- 立命館大学・加藤周一現代思想センターの鷲巣力さんにお会いしてきました

- 世直しと立て直し(中井久夫)

- 「京都人の密かな愉しみ」を見る

- 3月に日本赤十字看護大学で『介護のドラマツルギー』について講演をします

- 「クレヨンハウス通信」の「落合恵子のBook Club」で『介護のドラマツルギー』が取り上げられました

- 「超高齢社会研究所」のサイトは1月末で閉鎖する予定です

- noteに「宅老所よりあい」における『介護のドラマツルギー』を投稿しました

- 熱中小学校10周年

- ドラマツルギーとは何か(『介護のドラマツルギー』解説)

- 日本農業新聞が『介護のドラマツルギー』を紹介してくれました

- 『介護のドラマツルギー』のブックトークを行いました

- 村瀨孝生さんと『介護のドラマツルギー』のブックトークを行います。

- 三好春樹さんを読む(その3) 「Nさんのロシア行き」

- 三好春樹さんを読む(その2)

- 三好春樹さんを読む(その1)

- 西成彦さんの「内村鑑三の『デンマルク国の話』を読む」

- 三好春樹さんが、村瀬さんと私の共著『介護のドラマツルギー』を高く評価してくださいました

- 共同通信による全国の地方新聞への『介護のドラマツルギー』の紹介の配信

- 芥川賞作家・村田喜代子さんが『介護のドラマツルギー』を取り上げてくれました

- noteで『介護のドラマツルギー』についての解説しました

- 西日本新聞のシニア欄で『介護のドラマツルギー』が紹介されました

- 村瀨孝生さんとブックトークをしました(9月27日、福岡ユネスコセミナー)

- 老いとぼけの自由な世界(村瀨孝生+安立清史)

- 「よりあいの森」訪問から10年

- 長湯温泉・ラムネ温泉

- 野崎歓さん「100分de名著」でサン=テグジュペリ『人間の大地』を解説

- ハンガリーのアニメ「名画泥棒ルーベン・ブラント」を観ました

- 村瀨孝生さんの「老人性アメイジング! 寿ぎと分解」YouTubeで公開中

- 村瀨孝生・安立清史『介護のドラマツルギー/老いとぼけの世界』(弦書房)

- 「老いとぼけの自由な世界」村瀨孝生さんの講演

- 村瀨孝生さんとの共著『介護のドラマツルギー』が出版されます。

- 在宅医療の新しい流れに学ぶ──在宅ホスピスの二ノ坂保喜先生との対話

- 二ノ坂保喜先生の講演と対談

- CS神戸の中村順子さんにお会いしてきました

- 日本NPO学会大会(関西学院大学)で報告

- 関西学院大学で開催される日本NPO学会に参加します

- 映画「ピロスマニ」(1969)を観ました

- 『福祉社会学研究』22号で拙著『福祉社会学の思考』が書評されました

- 日本NPO学会(関西学院大学)の企画パネルで討論者として登壇します

- ジブリ映画「君たちはどう生きるか」と花巻・大沢温泉

- 宮沢賢治の墓所と枝垂れ桜(花巻)

- 宮沢賢治ゆかりの大沢温泉(花巻)

- 小岩井農場の一本桜を見に行きました

- 藤の季節

- 『福祉社会学の思考』が『社会学評論』で書評されました

- 『社会学と社会システム』(ミネルヴァ書房)の12章を執筆しました

- 「ACAP 20周年」記念の「Active Aging Conference 2025」

- 「ことばの呪文からどう脱出するか」(香川県丸亀市講演)

- 30年ぶりに原宿を歩く

- ヴァーチャル坂本龍一

- 「坂本龍一 | 音を視る 時を聴く」を観に行く

- 香川県・丸亀市で講演します(2025/3/2)

- CareTEX福岡’24 専門セミナーの講演動画

- 頌春2025

- 中村学園大学で『ボランティアと有償ボランティア』の講義をします

- 「第一宅老所よりあい」をたずねてきました

- 山岡義典さんから『福祉社会学の思考』のご感想をいただきました

- 唐津小旅行

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 福岡の「第二宅老所よりあい」

- 『福祉社会学の思考』(弦書房)の書評

- 「CareTEX福岡‘24」で講演をしました

- 共同通信 の『福祉社会学の思考』書評

- 中日新聞にコメントが掲載されました(東京新聞、北陸中日新聞にも)

- ジャカランダの花

- 図書館奇譚

- 【CareTEX福岡’24】の専門セミナーに登壇します

- 『ボランティアと有償ボランティア』が入試問題に出題されました

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が新聞で書評されました

- 長湯温泉(その2)

- ラムネ温泉(大分県竹田市・長湯温泉)

- CareTEX福岡’24 (マリンメッセ福岡)専門セミナーで講演します

- ジブリ温泉(その2)岩手県花巻温泉

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- ジブリ温泉(その1)──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

アーカイブ

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 597810総閲覧数:

- 49今日の閲覧数:

- 238昨日の閲覧数:

- 「銀河鉄道の夜」と「千と千尋の神隠し」

- プロフィール

- 「宅老所よりあい」の下村恵美子さん引退。「よりあいの森」にて(8/31)

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- 「京都人の密かな愉しみ」製作統括の牧野さんがゲスト・スピーカーに

- 三島由紀夫主演の映画「からっ風野郎」を観る

- 沢木耕太郎の社会調査法講義

- 鈴木清順の「陽炎座」(1981)を観る

- 「生きる」と「ゴジラ」と三島由紀夫

- 最終講義のスタイル

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- 著書、共著など

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 宮沢賢治の墓所と枝垂れ桜(花巻)

- 『風立ちぬ』の家-夏目漱石の旧居

- 西日本新聞のシニア欄で『介護のドラマツルギー』が紹介されました

- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- 日本社会事業大学(旧・原宿キャンパス)

- 村瀨孝生さんとブックトークをしました(9月27日、福岡ユネスコセミナー)

カテゴリー

- トップ (1,717)