花と紅葉

春と秋は、デジカメが大活躍のシーズンだ。

花と紅葉、どこが似ているか。たんに美しいだけではない。

日一日、刻一刻と、その色や美しさが移り変わっていくところ、花も葉も、徐々に美しさが生まれ、やがて頂点に達しと思うと、あっというまに消え去っていく、そのうつろい。はかなさ。切実さ。

なんだかなぁ、人間世界そのもののようで、身につまされる。

美の頂点へ向かって、少しずつ上り詰めていって、そしてほんのつかのま輝き、あっというまに失われていくさま。

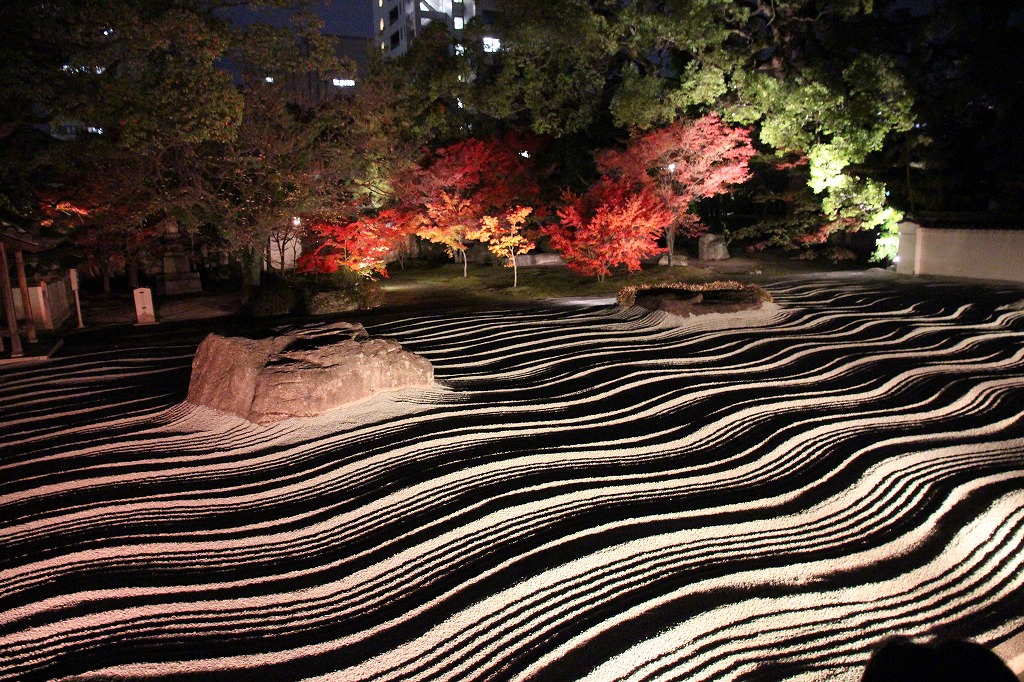

私の研究室の真ん前の、中国の櫂の樹。今、その紅葉を見つめながら、はらはらどきどきしながら、シャッターをきる。

いまがピークなのではないか、いまをのがすともう見られなくなるのではないか。

そういう切実さ、切迫感に動かされて行ったことは、写真にかぎらず、社会調査でも、フィールドワークでもインタビューでも、あとにかぎりない充実感をのこすものだと思う。

アメリカの感謝祭(Thanksgiving Day)

アメリカの感謝祭(Thanksgiving Day)

2012年11月22日は、アメリカではThanksgiving Day 感謝祭でした。

私は、これまで、三度ほど、アメリカの感謝祭を経験したことがあります。

最初は、18年以上まえ、家族でロスアンゼルスに住んでいた時に。

二度目は、10年ほどまえ、サンフランシスコで。

三度目は、6年ほどまえ、ボストンで。

それぞれ、家族で集まるディナーに招待していただき、伝統のターキー料理をいただいたのでした。

(写真は、2006年、ボストン・カレッジのジョン・ウィリアムソン教授のお宅での感謝祭ディナーにお招きいただいた時のものです。)

アメリカの感謝祭は「感謝祭は、イギリスからマサチューセッツ州のプリマス植民地に移住したピルグリムファーザーズの最初の収穫を記念する行事である。ピルグリムがプリマスに到着した1621年の冬は大変厳しく、大勢の死者を出したが、近隣に居住していたインディアンのワンパノアグ族の助力により生き延びることができた。翌1621年の秋は、とりわけ収穫が多かったため、ピルグリムファーザーズはワンパノアグ族を招待して、神の恵みに感謝して共にご馳走をいただいたことが始まりであるとされる」そうです。

サンクスギビングの食事といったらターキーです。

「伝統的な正餐のメインディッシュとなるのは、角切りにしたパンを用いた詰め物(「スタッフィング(stuffing)」)をした大きな七面鳥の丸焼きである。切り分けた七面鳥にグレービーソースとクランベリーソースを添えて供する。副菜には、マッシュポテトとグレービーソース、オレンジ色のサツマイモの料理、さやいんげんのキャセロールなどが一般的である。デザートには、アップルパイやパンプキンパイが供されることが多い」とありますが、ボストンのサンクスギビングは、まさにこの正調の感謝祭料理だったのです。

大澤真幸 『動物的/人間的』 弘文堂(現代社会学ライブラリー)

社会学文献案内

大澤真幸 『動物的/人間的』 弘文堂(現代社会学ライブラリー)

動物と人間とは、どこがどう違っているのだろう。

進化論の教えるところでは、それは連続線だという。現代の生物学では、動物も人間も、遺伝子の乗り物であって、個体は遺伝子に操作されているだけだとする(ドーキンスなど)。

では、動物と人間との分かつ境界線は、何なのだろうか。

これまでの社会理論は、それを「インセストタブー」(レヴィ・ストロース)としたり、「言語」(吉本隆明や橋爪大三郎)としたり、「シンボル」としたり、様々な理論があった。

大澤真幸の新著は、ドーキンスの「利己的遺伝子」論や現代社会生物学の「包括適応度理論」などを批判的に乗り越えようとした真木悠介の「自我の起源」論をさらに独自に発展させようとするものである。

そのさいに、サル学や最新の生物学の進展などをふまえ、縦横無尽にこれまでの「常識」に切り込む。まさにスリリングな思考の挑戦の醍醐味がある。4巻本として予定されていて、まだその最初の第一巻なので、この先、どのように展開していくのか、まだ全貌は現れていないが、きわめて挑戦的な一冊である。後半にある「なぜ人間の赤ん坊は、うつぶせでなく、仰向けに寝るのか」「なぜ人間の眼は、白目があんなに大きいのか」といったところから、動物と人間とを分かつ一線に迫ろうとするところなど、じつに面白くて、自然にわくわくしちゃいませんか。

「田川市石炭歴史博物館」と山本作兵衛原画展

「田川市石炭歴史博物館」山本作兵衛原画展

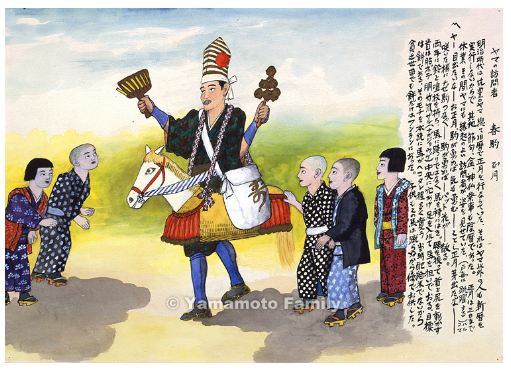

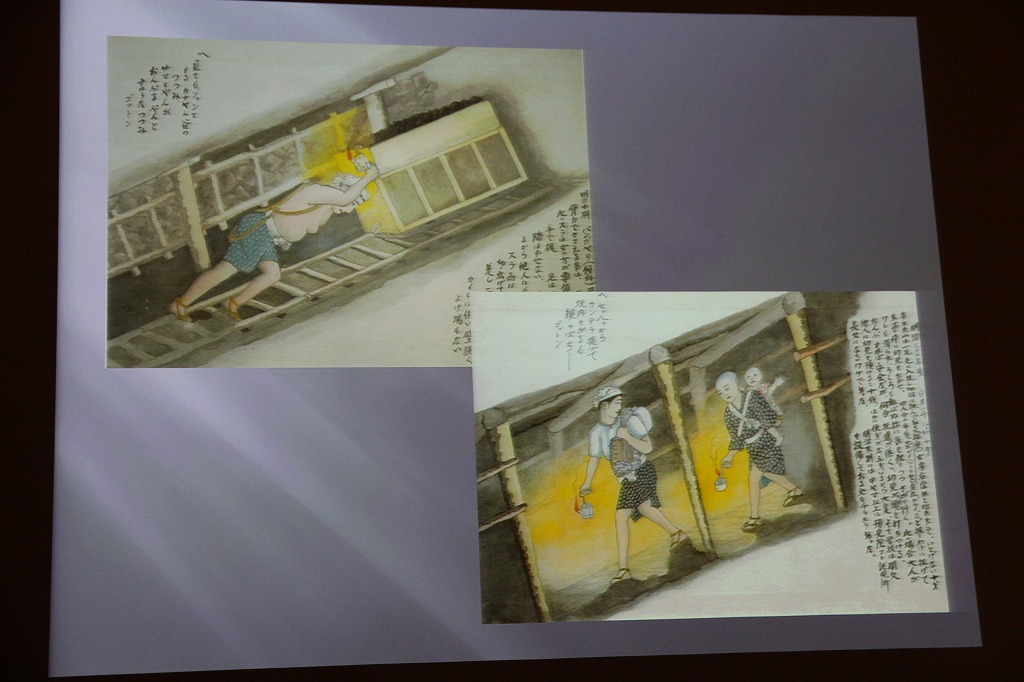

11月17日の「山本作兵衛と日本の近代」シンポジウムで関心を深めたので、翌日に家内といっしょに田川の「田川市石炭歴史博物館」に行って、春と秋の年に2回のみ公開という山本作兵衛さんの原画を見てきました。田川は、クルマで福岡から50キロ、往復で100キロ。ちょっと遠いですね。まだ紅葉がさかんでした。「田川市石炭歴史博物館」、まさに昔の炭田の上にたっていて、炭住や煙突やつり上げ機など、いろんなものが博物館として残されています。ディープですね。

山本作兵衛さんの原画は、保存を考えて、あまり公開しないのだそうですが、原画は、色も鮮明で、びっくりするほど美しいものですね。

世界記憶遺産、山本作兵衛シンポジウム

世界記憶遺産、山本作兵衛シンポジウム

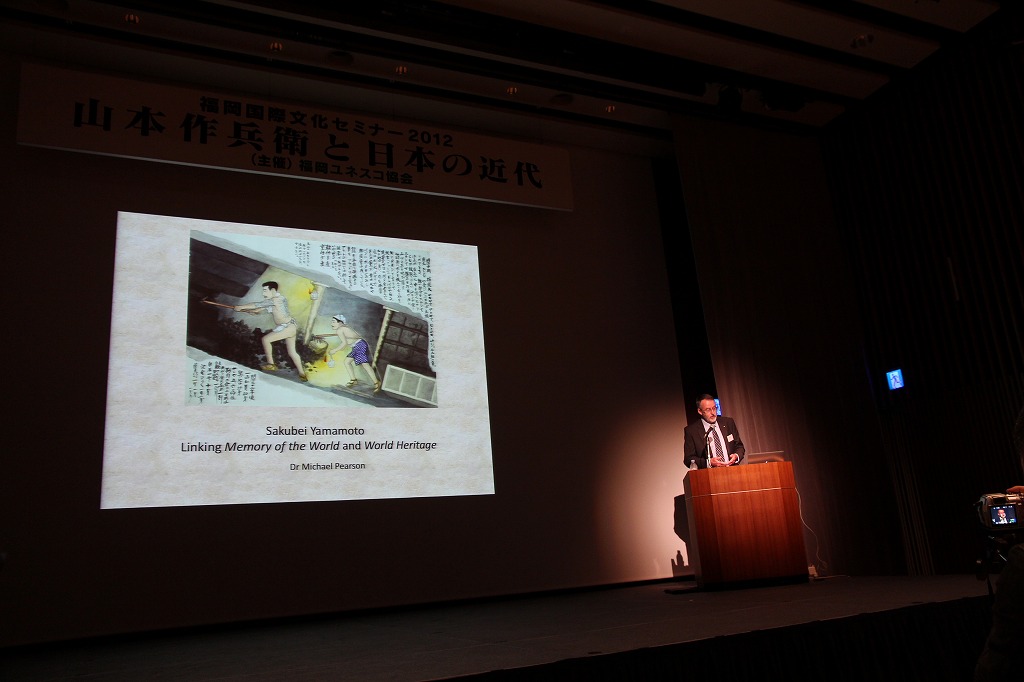

福岡ユネスコ協会主催のシンポジウム「山本作兵衛と日本の近代」シンポジウムがレソラNTT夢天神ホールで開催された。

マイケル・ピアソンさんによる、ユネスコ世界記憶遺産への登録のプロセス(世界遺産、世界記憶遺産、世界無形文化財遺産との違いなど)の解説も意義深かったし、その後の、田川石炭・歴史博物館の学芸員さんからの解説、生前の山本作兵衛さんと親交のあった田中先生の話、画家の菊畑さんの熱い解説、有馬先生による山本作兵衛という「方法」の解説など、盛りだくさんで、あっというまに一日が終わりました。願わくば、もっと若い世代の人たちに、こういう話をきいてもらって、地域の歴史を深くほりさげると、世界に通じる道筋が見えて来るという、わくわくすような知的刺激を共有してほしかったのですが。

親指シフト・キーボードとThinkPad、MacBook

親指シフト・キーボードとThinkPad、MacBook

アクセス数をみると、意外にも、最近の記事でもっとも読まれているのは「親指シフトはキーボードの「ガラパゴス化」なのか」でした。

「ガラパゴス化」どころではなく、親指シフターが、いまだ、たくさん生息しているということでしょうね、きっと。

私もこれまで、親指シフトは「ガラパゴス化」して消滅していく「絶滅危惧種」なのかと不安に思ったこともありましたが、このところ、すこし安心を回復してきているところです。

なにしろ、親指シフターは、社会学ではメジャーです。知っているところでも、橋爪大三郎さん、佐藤健二さん、大澤真幸さん、宮台真司さん、立岩真也さんなど著名な社会学者ばかりです。そもそも、私たちは、大学院時代に、橋爪大三郎さんに布教されて親指シフトに改宗した親指シフターの第一世代なのです。それ以来、30年近く親指シフトひとすじ。もちろん元祖の富士通オアシスはとっくに消滅していますが、みなさんそれぞれにマックの親指シフトにいったり、ThinkPadの親指シフト化にいったり、道それぞれですが、親指シフトにこだわり続けています。

私の場合、オアシスが衰退したあと、NECの9801という今から見れば「ガラパゴス化」したマシンに、当時アスキーから出ていた「親指シフト・キーボード」をつけたり、リュウドの「Rボード」にしたり、富士通のキーボード買ったり、いろいろと苦労しました。しかし、こういう特化した「ガラパゴス化」したキーボードは、オーエスのバージョンが変わると動かなくなって、懲りました。なにしろ、キーボードのドライバが開発ストップするとお手上げなんですね。

そこで行き着いたのは、IBMのThinkPadを親指化するソフトウェアでした。親指くんとか、親指ひゅん、とか、Nicolatterとか、いろいろな無償ソフトが出回っています。みんな苦労しているんだな。それに応えてくれる人がいるんだな。と感慨深いものでした。

でも、挙動がおかしくなりやすく、ウィンドウズのバージョンが変わるとだめになったり、32ビットを64ビットのウィンドウズにすると動かなくなったり、けっこうまだ課題は残されています。現在は「やまぶき」というソフトを使って64ビットのウィンドウズ7を親指シフト化しています。聞くところでは、キーボードの入力を、こうしたソフトウェアが「フックして(途中で奪い取って)」、キーアサインを変えて、ワープロなどのソフトウェアに渡すという仕組みらしいです。途中で変換してるんですね。だから、時々、へんな具合になるんだ。

最近は、マックのほうが親指シフトしやすく、いくつもフリーソフトが出ているようですが、東京大学の佐藤健二さんに紹介された「テスラ」の「野良ビルド」版を使って、私もマックを親指シフト化して使っています。でも、マックの場合、私には、どうもキーボードがぺなぺなで打ちにくいです。メインとしては、いまだにThinkPadのほうを使っています。大型マシンには、評価が高い、東プレの「Real Force」というキーボードを外付けで使っています。でも、ほとんどは、ThinkPadのキーボードを使っている次第です。ThinkPadも、新世代のものは、キーボードが変わったというのでまだ使っていません。まえの世代のThinkPadのキーボードは、とっても、いいです。これが大好きなんです。

ほかの親指シフターの方々は、どんな工夫をされておるのでしょうか。きっとこだわりがあるでしょうね。

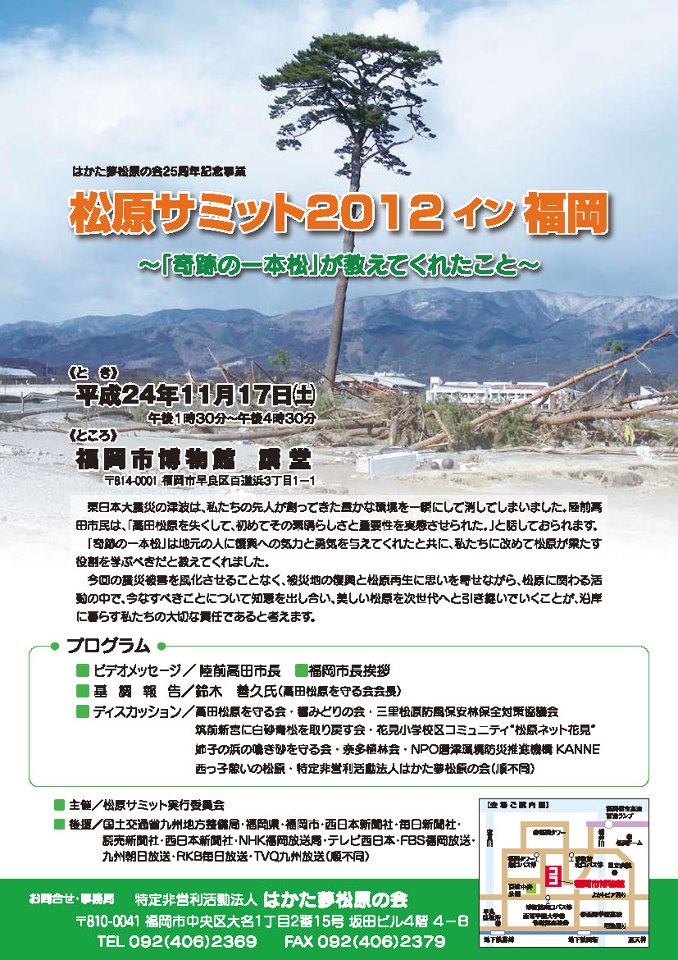

「はかた夢松原の会」イベントのお知らせ

猫は漬け物石である。

今年は、札幌での日本社会学会などがあって、毎年、恒例の「唐津くんち」へ行くことができなかった。毎年、学生や留学生をさそって、九州の秋祭りの代表として、唐津くんちを紹介していたのに残念だった。例年の日程はこうだった・・・朝の電車で唐津につく、すぐに町を練り歩くくんちをベストスポットで見る、そのあとすぐに鰻の竹屋に。絶品の鰻丼や骨せんべいを賞味したあと、午後は唐津神社へお参り。その後、唐津の浜辺にでて、美しい砂浜を歩いて唐津城まで上ってから夕方、帰福・・・というコースで、これはなかなかのものではないかと思っている。さて、そのコースの重要な一点、木造3階建ての重要文化財級の鰻屋さんにいる(いた)、竹屋の、美猫である。藤原新也の写真集『メメント・モリ』に出ていた「猫は漬け物石である」というフレーズを思い出す。

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 396216総訪問者数:

- 17今日の訪問者数:

- 33昨日の訪問者数:

最近の記事

- 唐津小旅行

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 福岡の「第二宅老所よりあい」

- 『福祉社会学の思考』(弦書房)の書評

- 「CareTEX福岡‘24」で講演をしました

- 共同通信 の『福祉社会学の思考』書評

- 中日新聞にコメントが掲載されました(東京新聞、北陸中日新聞にも)

- ジャカランダの花

- 図書館奇譚

- 【CareTEX福岡’24】の専門セミナーに登壇します

- 『ボランティアと有償ボランティア』が入試問題に出題されました

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が新聞で書評されました

- 長湯温泉(その2)

- ラムネ温泉(大分県竹田市・長湯温泉)

- CareTEX福岡’24 (マリンメッセ福岡)専門セミナーで講演します

- ジブリ温泉(その2)岩手県花巻温泉

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- ジブリ温泉(その1)──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

- 立命館大学・加藤周一文庫のこと

- 加藤周一の小さな机

- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」

- 私の原点──加藤周一その2

- 私の原点──加藤周一

- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード

- 名古屋のジブリパークに行きました

- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました

- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します

- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと

- マンガ版「君たちはどう生きるか」

- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集

- 「君たちはどう生きるか」という問い

- 「君たちはどう生きるか」もうすぐフランスでも公開だそうです

- 戦争の時代に宮崎アニメを読む

- プラネタリウムで「銀河鉄道の夜」体験

- 12月に愛知県名古屋市でセミナー講師をつとめます

- 中村学園大学で「社会福祉とボランティア」の授業をします

- 「記者ありき─六鼓・菊竹淳」を観ました

- 西日本新聞で『福祉の起原』が紹介されました

- 社会学、出会い直しの会

- 『福祉社会学研究』に私の著書『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』の書評が掲載

- 『共生社会学』Vol.12──退任記念号

- 市民協ミーティング2023 in 佐賀

- 8月、市民協が佐賀・熊本・鹿児島でフォーラム・キャラバン

- 「鈴木敏夫とジブリ展」に行きました

- 『福祉社会学研究』№20 での書評

- 京都の同志社大学で「福祉社会学会」設立20周年シンポジウム

- 大阪ボランティア協会の早瀬昇さんが『ボランティアと有償ボランティア』を書評して下さいました

- 『放送レポート』最新号で『福祉の起原』が紹介されています

- ブックトーク後のサイン会

- 新著『福祉の起原』のブックトーク

- 不思議なシンクロ──「鈴木敏夫とジブリ展」がスタート

- 『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生 トークセッション

- 『社会学評論』最新号に『ボランティアと有償ボランティア』の書評が掲載

- シンポジウム「見田宗介/真木悠介を継承する」

- UCLAのスティーブン・ウォーレス教授の逝去

- 超高齢社会に社会学からの解

- 九州大学からの海外発信

- 九州大学での最終講義を行いました(2023年2月6日)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。

- 研究の国際発信──『超高齢社会の乗り越え方』

- 最終講義日程(九州大学広報室)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)のカバーが決まりました

- 新年のご挨拶

- 見田宗介先生を偲ぶ会

- 戦争の乗り越えは可能か(西日本新聞・随筆喫茶)

- 「戦争の乗り越えは可能か」─「千と千尋の神隠し」から考える

- 佐藤忠男さんを偲んで(シネラ)

- 大阪・中之島の「大阪図書館」

- 北九州市立美術館の「祈り・藤原新也」

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』─香川県丸亀市でお話しをします

- 「コロナ禍のもとでのボランティアやNPO法人の活動の実態と課題──オンラインによる社会調査実習の試み」

- 「森田かずよ 世界に一つだけ、私の身体」を観ました

- 「伊豆の踊子」(1974)と「四季・奈津子」(1980)

- 名画座の打率

- 暗い眼をした女優─ミシェール・モルガン

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』

アーカイブ

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 482937総閲覧数:

- 120今日の閲覧数:

- 409昨日の閲覧数:

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- 周防大島の上空

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- 小津安二郎の世界-「東京物語」の尾道を歩く

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 小林秀雄の「山の上の家」

- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- 九州大学社会学・安立ゼミの懇親会

- タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画

- 柳川・地域づくり協力隊の阿部さん

- 著書・論文・報告書など

- 唐津小旅行

- 首里のあひる

- 信濃追分で、堀辰雄と加藤周一を歩く

- 2015年 「はかた夢松原の会」の「水と緑とまちづくり報告会」

- ベンツ6

- 駿台時代を思い出す(2)─日本史の金本正之先生

- コレージュ・ド・フランス前のミシェル・フーコー広場

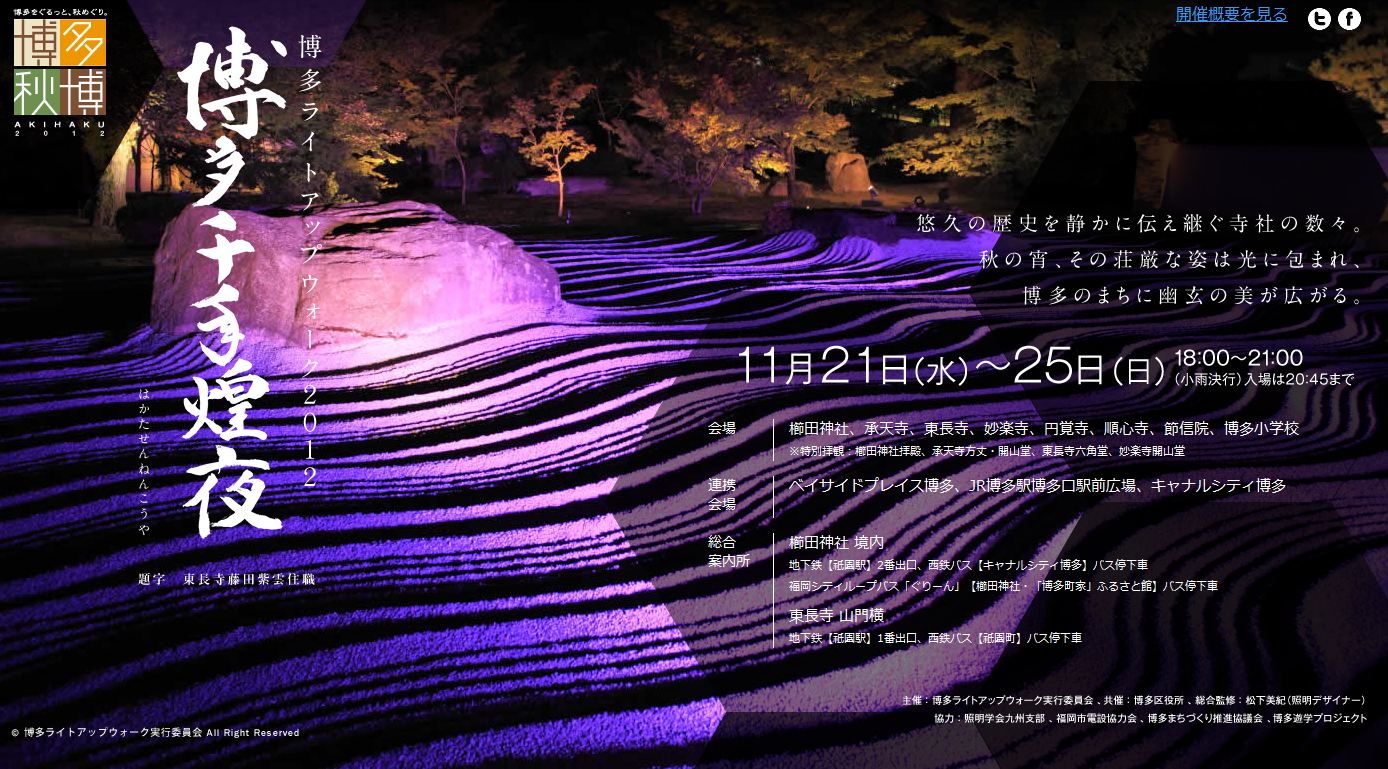

- 博多・灯明ウォッチングが始まります

カテゴリー

- トップ (1,659)