社会学演習 2013年4月25日

社会学演習

2013年04月25日

【ラジオ版学問ノススメ】

http://www.jfn.co.jp/susume/

*沢木耕太郎

http://podbay.fm/show/216964966/e/1303174800

*大江健三郎

http://podbay.fm/show/216964966/e/1346115480

English as a Second Language Podcast

http://www.eslpod.com/website/index_new.html

【幻想図書館】

ボストン

http://www2.lit.kyushu-u.ac.jp/~adachi/Library/BPL/Night_Library.html

ニューヨーク

http://www2.lit.kyushu-u.ac.jp/~adachi/Library/NYPL/NYPL.html

【社会学者・大澤真幸の書評】

http://book.asahi.com/ebook/master/1177/index.html

【社会学者・小熊英二】

http://oguma.sfc.keio.ac.jp/chosaku.html

【内田樹のブログ】

http://blog.tatsuru.com/

石牟礼道子さん、最後の水俣病記念講演会

水俣病記念講演会

水俣病記念講演会に参加してきました。社会学の院生や学生も何人か参加していたようです。(・・・こう書き写してみると、あらためて、すごい意味深な表題ですね。ふつう「記念」というと、いいことを記念して・・・ということになるんだと思うんですけどね。おそらく忘れないように風化しないように「記念」して考え続けましょう、ということなのでしょうが・・・)。

680席と言われていたのに、満員のうえ立ち見もでる大盛況ぶりでした。すごいですね。みんな入場の時から殺気だっていましたよ。

池澤夏樹さん、柳田邦男さんなど有名人が話す4時間近くにおよぶ大講演会。その最後のとりをつとめられたのが石牟礼道子さんでした。パーキンソン病のため、今回が講演会などで人前にでる最後の機会だとのことでした。内容も、まるで、遺言のような、遺書のような・・・みんな、しーんと静まりかえって聞いておりました。

http://www.youtube.com/watch?v=VvcoFlXTYro

『社会学をいかに学ぶか』(舩橋晴俊著,弘文堂)

舩橋晴俊著『社会学をいかに学ぶか』(弘文堂)

この書は、たんなる社会学入門書ではない。社会学の学び方を切り口として、「学問的空振り」という、きわめて重要かつ本質的な問題提起を行っている。

私たちは、「人生の空振り」をしているのではないか、と問いかけているのだ。

この問いに、どきり、としない人はいるだろうか。

2年生の授業で、問いかけてみた。

ほぼ全員が、空振りしているかもしれない、と答えた。

私だって問いかけられたら、空振りの人生だった、と答えるかもしれない。

これは、重大事だ。たいへんだ。

大学で学ぶこと意味や異議が根本的に問われている。

*

「空振り」とは何か。

やる気があり、努力しているにもかかわらず、手応えがつかめない。学んだことの実感がなく、通り過ぎていくような気がする。何か大切なものを獲得しり、達成した感じがしない。何か虚しく空をつかんでいるような感じだ。やっていることの本当の意味や意義が感じられない・・・

そういうことだろう。

「努力しているにもかかかわらず」というのがポイントだ。

もともとやる気のない人、努力していない人は、バットを振っていないのだから、当たるはずもないし、したがって、空振り、もあり得ない。

ここでは、そういう人のことは、考えない。

問題は、やる気があって、努力しているにもかかわらず、だ。

典型例を出してみよう(特定の具体的な個人ではありません、念のため。集合的なケースを抽象化したものです)。

成績優秀、やる気も十分、授業には皆勤。それどころか、朝の1限から5限まで、毎日出席。

3年生からは、夜の公務員講座まででている。

学芸員資格、教員免許、社会調査士など、資格もたくさんとっている。

でも、卒論になったとたん、まるで書けない。

テーマがまるでない、のだ。自分が何を本当にやりたいのか、分からない。

卒論に取り組もうにも、取り組みたいテーマが見つからない、と暗い顔をしている。

書けない、どうしよう、混乱する。11月になって昼間が短くなると、夕方、不安になるのだろう、書けません、と相談にやってきて、やがて涙目になる・・・

こういう「優等生」は、珍しいことではない。

典型的な「空振り」なのだ。

4年間、まじめに熱心に「学んだ」。

しかしそれは受動的に教えられることを吸収しただけ。

喩えていえば、教室という画面で放映されているTV番組のようなものを、ただひたすら、まじめに見てきた、ということ。

教科書も読んできた。黒板の板書もノートした。でも、それは、自分で見つけて読みたいと思って読んだわけではなく、受動的に薦められたり、教科書だったから、読んだだけ。読んで、それで、おしまい。

就活も、勉強すれば確実に点がとれて合格しそうな公務員試験を、受験勉強と同じくひたすら地道に忍耐強くこなしただけ。

公務員になって、何か、やりたいことや、実現したい夢があるわけではない。

(公務員受験が悪いわけではありません。公務員試験にまっしぐらな人に、ありがちなので、ひとつの事例として取り上げているだけ。公務員を一般企業に置き換えても当てはまることは、すぐに分かるでしょう)

そういう「優等生」が、卒業を目前にして陥る激しい「空振り」感。

昔だったら、ここで一念発起、留年して世界放浪、自分探しの旅、となるのだろうが・・・(作家の沢木耕太郎や、写真家の藤原新也、などがその典型。沢木耕太郎の『深夜特急』、藤原新也の『全東洋街道』などは、いまでも胸を熱くする青春の書として、お薦めだ。)。

でも今では、そんな泥臭いことはやらない。

自分の空振り感は、封印して、まぁ、こんなものかな、と見切って、さっさと就職していく。

卒業時に「社会学って、何でも出来るというので進学しましたが、結局、どんなものかよく分かりませんでした」とか言って卒業していく。

うーん、こまったなぁ。

*

こういう学生を、私たち教員も、毎年、数限りなく見てきた。

社会学研究室が楽しいのは、それはそれでけっこうなんだけど、社会学そのものの魅力が分からないまま卒業していくのなら、われわれはいったい何をしておるのか、ということになってしまう。

学生がバッターボックスで「空振り」しているのを見ている私たち教員は、さしづめ無力な「コーチ」とか無能な「監督」にあたる。

期待して打席に送り出したバッターたちが、ぜんぜんヒットを打てず、三振の山を築いていく・・・今年も完封負けか、などというのは、じつに、残念な気持ちなのだ。

「監督失格」として、更迭されそうな気がする。

*

このままではいかん。

と、今年は、船橋晴俊さんの『社会学をいかに学ぶか』を教科書にして、2年生からいっしょに空振りをしない方向を模索しようと考えた。「社会学」とあるが、社会学の話だけではない。私たちすべてに共通している課題なのだと思う。

社会調査実習を受講している3年生は、こちら。

ボストン・マラソン爆弾テロ事件

ボストン・マラソン爆弾テロ事件

昨日、村上春樹のボストンを歩く、というページを紹介して、さて、次はボストン・マラソンか、と思っていたやさき、ボストン・マラソンをねらった爆弾テロ事件が勃発しました。ショックですね。

今回のボストン・マラソン爆弾事件の現場は、ボストン・マラソンのフィニッシュ地点のようです。それはまさにボストン・パブリック・ライブラリ(ボストン公共図書館)の真ん前なんです。この図書館については、旧ホームページに写真入りの「幻想図書館」として紹介していますが、じつに素晴らしいところなのです・・・。

http://www2.lit.kyushu-u.ac.jp/~adachi/Library/BPL/Night_Library.html

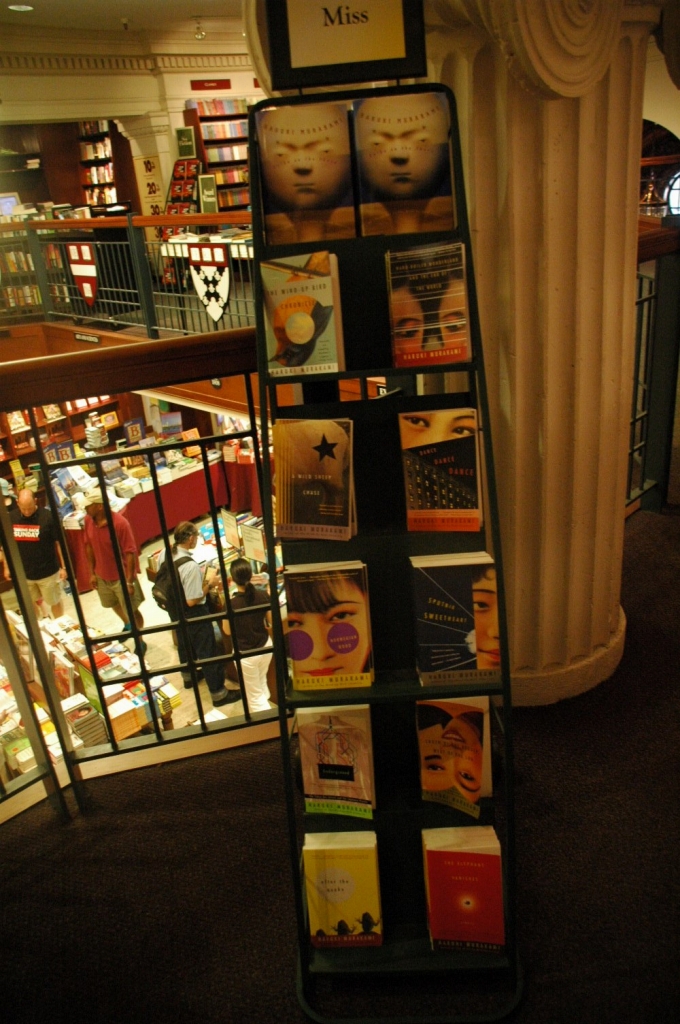

村上春樹のボストンを歩く

村上春樹のボストンを歩く

「東京紅團」という作家や文学作品の現場を訪問・紹介するというかなりマニアックなサイトがあって、ひそかに愛読しているんですが、今週「村上春樹のボストンを歩く」というのが出ました。村上春樹ファンは多いことと思います。私も8年くらい前、ボストンに住んでいたとき、村上春樹が通いつめたという中古レコード店にも行ったことがあります。

また、ハーバード大学だ開催された日本文学のシンポジウムに参加したあとで、村上春樹さん本人に、お会いしたこともあるんです。

http://www.tokyo-kurenaidan.com/haruki_boston_1.htm

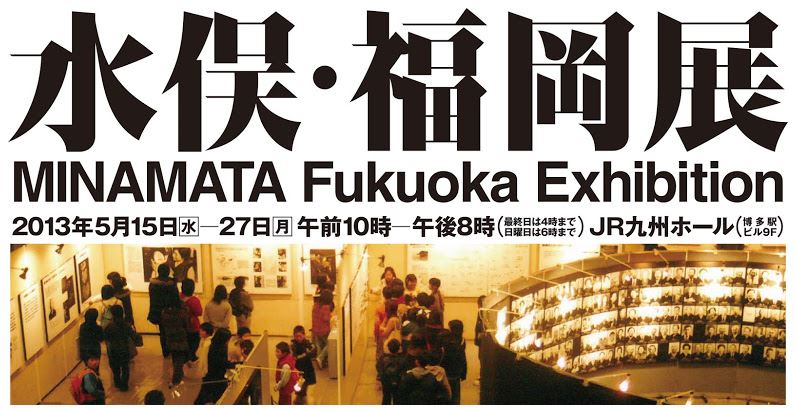

「水俣・福岡展」が開催されます。石牟礼道子さん、柳田邦男さん、池澤夏樹さんも来られます。

私の所属する九州大学大学院人間環境学研究院も協賛して「水俣・福岡展」が開催されます。なんと4月21日の「水俣病記念講演会」(JR九州ホール)には、現在、ご病気療養中の石牟礼道子さんも登場されるようです。さらにノンフィクション作家の柳田邦男さん、作家の池澤夏樹さんなど、そうそうたる面々。これは何をおいても駆けつけなければ。

http://minamata-fukuoka.blogspot.jp/

きょうは九州大学の入学式

きょうは九州大学の入学式です。

大学全体の入学式は、巨大すぎるので、出席したことがなかったのですが、こんなこともやっているんですね。

http://www.youtube.com/watch?v=48_C7gGsQvo

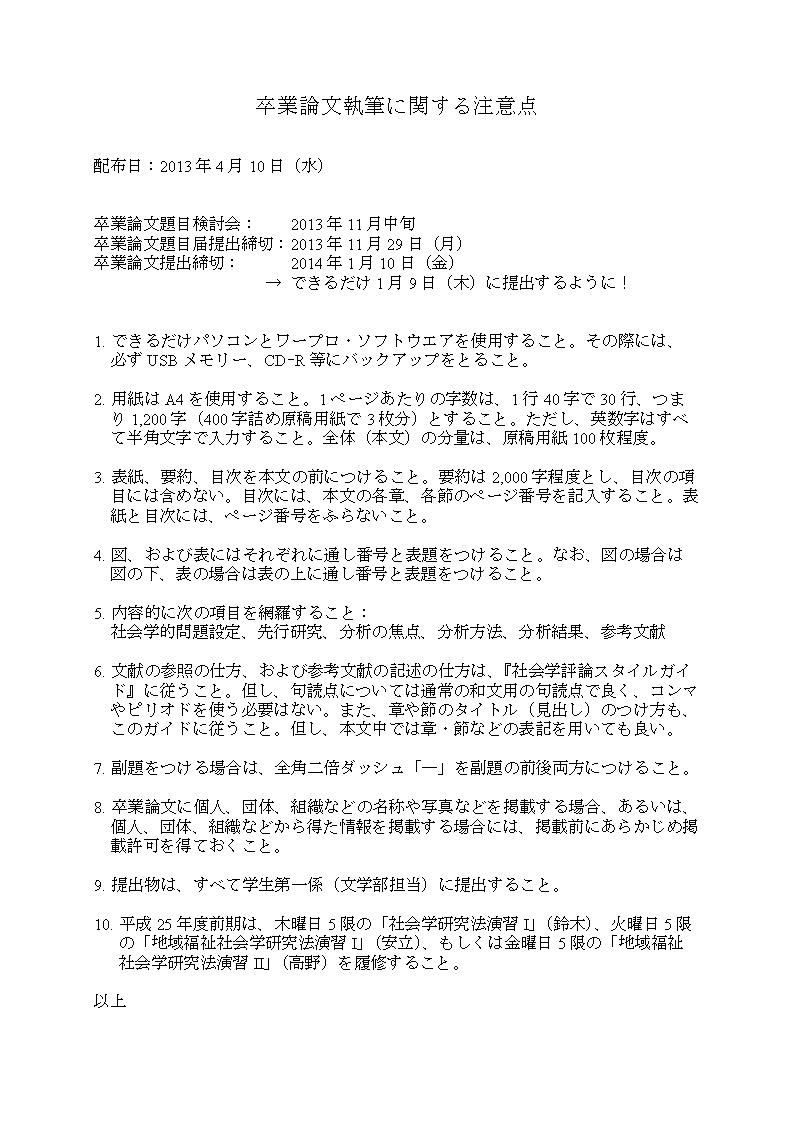

卒論が始まります

卒論が始まります

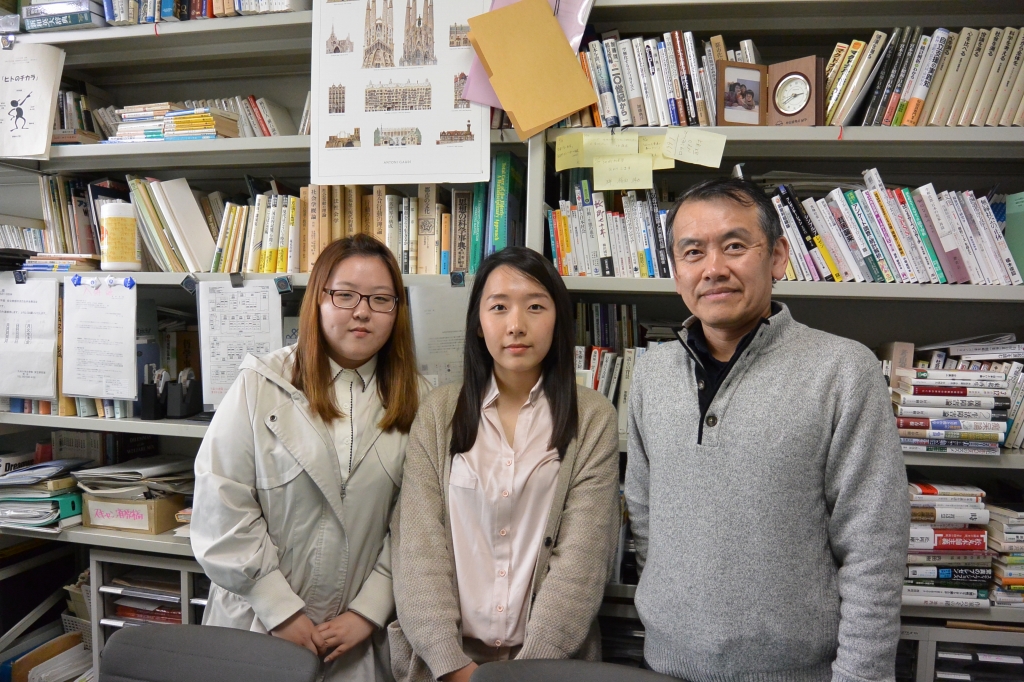

今年も5名の4年生の卒論指導を受け持つことになりました。

でも、ここ数年、就活状況が厳しいようで、なかなか卒論のほうに心も身体も向かわない(向けることができない)ようです。卒論に着手できるのはよくて6月、ひどい場合には9月中旬、いや11月まで就活がつづく(そのうえ決まらない)ようなこともおこっています。なんだか就活で大学の4年間がめちゃめちゃにされているような・・・。

http://www2.lit.kyushu-u.ac.jp/socio/news/2013410.html

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 392326総訪問者数:

- 19今日の訪問者数:

- 27昨日の訪問者数:

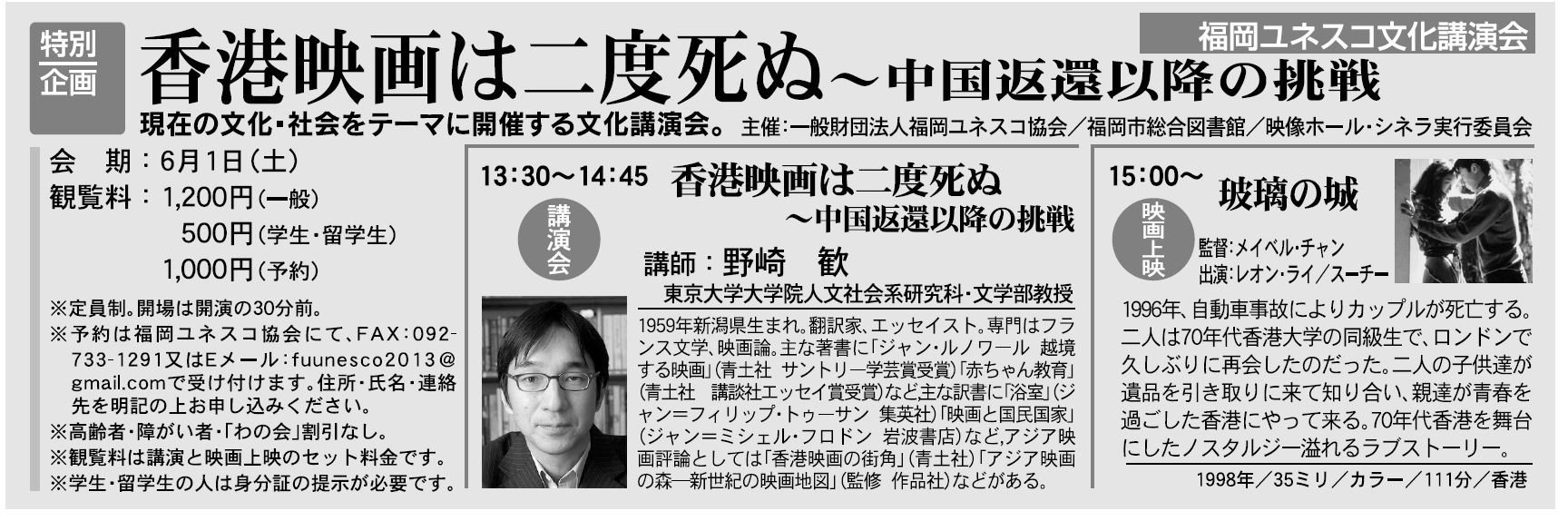

最近の記事

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- 「君たちはどう生きるか」──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

- 立命館大学・加藤周一文庫のこと

- 加藤周一の小さな机

- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」

- 私の原点──加藤周一その2

- 私の原点──加藤周一

- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード

- 名古屋のジブリパークに行きました

- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました

- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します

- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと

- マンガ版「君たちはどう生きるか」

- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集

- 「君たちはどう生きるか」という問い

- 「君たちはどう生きるか」もうすぐフランスでも公開だそうです

- 戦争の時代に宮崎アニメを読む

- プラネタリウムで「銀河鉄道の夜」体験

- 12月に愛知県名古屋市でセミナー講師をつとめます

- 中村学園大学で「社会福祉とボランティア」の授業をします

- 「記者ありき─六鼓・菊竹淳」を観ました

- 西日本新聞で『福祉の起原』が紹介されました

- 社会学、出会い直しの会

- 『福祉社会学研究』に私の著書『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』の書評が掲載

- 『共生社会学』Vol.12──退任記念号

- 市民協ミーティング2023 in 佐賀

- 8月、市民協が佐賀・熊本・鹿児島でフォーラム・キャラバン

- 「鈴木敏夫とジブリ展」に行きました

- 『福祉社会学研究』№20 での書評

- 京都の同志社大学で「福祉社会学会」設立20周年シンポジウム

- 大阪ボランティア協会の早瀬昇さんが『ボランティアと有償ボランティア』を書評して下さいました

- 『放送レポート』最新号で『福祉の起原』が紹介されています

- ブックトーク後のサイン会

- 新著『福祉の起原』のブックトーク

- 不思議なシンクロ──「鈴木敏夫とジブリ展」がスタート

- 『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生 トークセッション

- 『社会学評論』最新号に『ボランティアと有償ボランティア』の書評が掲載

- シンポジウム「見田宗介/真木悠介を継承する」

- UCLAのスティーブン・ウォーレス教授の逝去

- 超高齢社会に社会学からの解

- 九州大学からの海外発信

- 九州大学での最終講義を行いました(2023年2月6日)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。

- 研究の国際発信──『超高齢社会の乗り越え方』

- 最終講義日程(九州大学広報室)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)のカバーが決まりました

- 新年のご挨拶

- 見田宗介先生を偲ぶ会

- 戦争の乗り越えは可能か(西日本新聞・随筆喫茶)

- 「戦争の乗り越えは可能か」─「千と千尋の神隠し」から考える

- 佐藤忠男さんを偲んで(シネラ)

- 大阪・中之島の「大阪図書館」

- 北九州市立美術館の「祈り・藤原新也」

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』─香川県丸亀市でお話しをします

- 「コロナ禍のもとでのボランティアやNPO法人の活動の実態と課題──オンラインによる社会調査実習の試み」

- 「森田かずよ 世界に一つだけ、私の身体」を観ました

- 「伊豆の踊子」(1974)と「四季・奈津子」(1980)

- 名画座の打率

- 暗い眼をした女優─ミシェール・モルガン

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』

- 中井久夫さん追悼

- 見田宗介先生追悼─『社会学評論』№289編集後記

- 「ふたりのウルトラマン」とは何か

- 「ゴルバチョフ:老政治家の遺言」を観ました

- オンラインでの社会調査実習

- 村上春樹ライブラリーのジャズ

- 西日本社会学会年報に私の書評が掲載されました

- 西日本社会学会年報2022に、拙著『超高齢社会の乗り越え方』の書評が掲載されました

- 見田宗介先生、最後の年賀状

- 社会学者の見田宗介先生が亡くなられました

- NHK/IPC 国際共同制作「映像記録 東京2020パラリンピック」を見ました

- 「no art, no life」と「ツナガル・アートフェスティバル福岡」

- 九州大学文学部の卒業式

- 感慨も湧かないのか、かえって感慨深いのか──いよいよ卒業式です

- no art, no life 〜表現者たちの幻想曲

- 東京大学社会学の佐藤健二さんの最終講義

アーカイブ

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 471953総閲覧数:

- 26今日の閲覧数:

- 88昨日の閲覧数:

- まさかのどしゃぶりの雨の中の柳川川下り

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- 小林秀雄の「山の上の家」

- 「君たちはどう生きるか」──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 松茸、有マス

- タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画

- プロフィール

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- 「無法松の一生」を観る

- 建築における人間工学はどうなっているのか

- かふか2

- 京都の漬物

- 宮澤賢治の「圖書館幻想」(ダルゲとダルケ)

- 「讃岐・超ディープうどん紀行」(村上春樹)を追いかける

- 映画「ローザ・ルクセンブルク」を観ました

- 夢の本屋紀行─中国・南京の先鋒書店

- 「なめとこ山の熊」鉛温泉・藤三旅館

- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家

カテゴリー

- トップ (1,643)