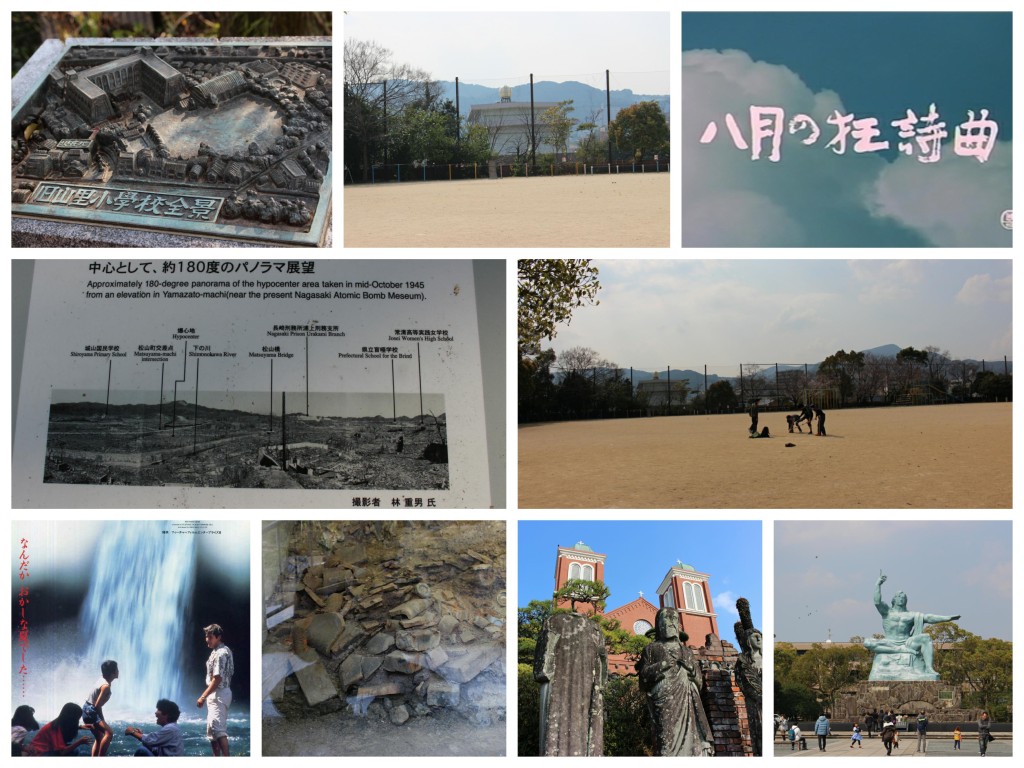

長崎・浦上の山里小学校と黒澤明の「八月の狂詩曲」

長崎の浦上で、かつての教え子の結婚式がありました。ホテルに行く途中、爆心地や平和公園の横を通ります。あ、ここは修学旅行か何かで来て以来、何十年も来ていないなと思いました。式の帰り道、いっしょに出席したかつての学生たちとともに、平和公園や浦上天主堂や爆心地をめぐってきました。途中、立ち寄ったのが、山里小学校です。あ、これは、たしか黒澤明の「八月の狂詩曲」の舞台のひとつになったところではないだろうか。おそらくそうだと思うのですが。

黒澤明の「八月の狂詩曲」、「なんだかおかしな夏でした・・・」というコピーもかなり「おかしい」し、リチャード・ギアが出ているけれど、なんで出てくるのか良くわかんないとなど、一般的にはこの映画は「失敗作」とされていると思います。けれど、黒澤明は「生き物の記録」以来、原爆とか核などに関しては、きわめて鋭敏というか病的なほどの関心をもっていた人だと思います。

福岡の桜 ー黒田如水邸跡の「滝桜」と「薄墨桜」

東京から戻ってきたので、昨日、大濠公園・黒田如水邸跡の「滝桜」と「薄墨桜」を見に行きました。それぞれ「日本3大桜」の子孫ですが、その株分けされたものが福岡に来ているのです。はだざむいのでソメイヨシノはほとんど咲いていないのに、このふたつは、ともにすでに満開近くになっています。でも、気候や土質、いろんなものが違っているからでしょうね。ここの「薄墨桜」が「にび色」というのでしょうか、薄墨色になっているのを見たことはありません。また「滝桜」も、ここ数年、樹勢が衰えたように思います。年々、花の数が減っているのです。滝のように垂れる感じがありません。このところちょっと寂しい感じになっています。それに反比例するように「福岡さくら祭」などと銘打って、派手なライトアップやらが始まって・・・そうぞうしくなりそうです。

もっと、しん、とした雰囲気の中で桜を愛でたいものですが・・・

姜尚中さんと木村草太さん

ポッドキャストで「People 姜尚中 多士済々 悩みの海を漕ぎ渡れ」昨年12月放送ぶんの「木村草太さんとの対話」を聴きました。なかなか内容がありましたね。後半の、文科省から出てきた人文社会系大学の不要・縮小論や日本の人文社会系のひどい現状についての話もありました。姜尚中さんが「オーストラリアのANUの教員と話していたら、オーストラリアではもっとひどいらしい」とも話していました。あ、この話は、昨年11月の、福岡ユネスコ協会の講演会で、テッサ・モーリス=スズキさんと姜尚中さんに来ていただいた時に、お二人が話していたことだと思います。夕食会の前に雑談していたら、まさに、オーストラリア国立大学教授のテッサ・モーリス=スズキさんがこのことを話していたのです。

介護保険改正へのNPO法人や社会福祉法人の対応

小林賢太郎がコントや演劇のためにつくった美術展(福岡)

「小林賢太郎」というすごい才能を知ったのはそれほど昔のことではありません。

きっかけは「小林賢太郎TV」というNHKの番組でした。はじめて見たときはびっくりしました。とにかくポップでありながらシュールであり、じつに丁寧に考えられ練り上げられ作り込まれているのです。「アナグラム」というか言葉遊びが実に秀逸で、笑っているうちにシュールな現実を超えた世界へとはみ出しているのです。笑いの要素もふんだんにあるけれど、むしろアートでシュル・レアリスムの世界です。彼を「お笑い芸人」というのはまったくの的外れでしょう(TSUTAYAでは彼のDVDがすべて「お笑い芸人」の棚にありますが)。小林賢太郎を卒論で取り上げた学生も出ました。彼に教えられて、小林賢太郎の才能の一端を示す展覧会が、福岡・天神で催されているのを知ったので行ってみました。

http://artium.jp/exhibition/2016/15-09-kobayashikentaro/

定年退職と送別会──「ハッピー・リタイアメントの法則」

つい先日が九州大学の今年度最後の教授会でした。その後、志賀島にいく途中の海の中道のホテルで定年教授の送別会がありました。

毎年、この時期になると様々なことを考えさせられます。昨年は「送別会は(生前の)お葬式である」と考えました。

今年は、定年にともなう「ハッピー・リタイアメントの法則」を考えてみたいと思います。

その条件の第1は、定年後に次の仕事があることではないでしょうか。ふつう「定年」は「社会的な切断」です。社会から、もう必要ないと「解雇通告」を受けたようなものです。残酷な現実ですね。でも次の仕事があれば定年を深刻に考える必要がありませんからハッピーです(でも最近はこの第2の人生がある人はとても少なくなりました)。

第2は、お弟子さんや後継者がたくさんいることですね。どんなに優れた業績を達成したとしても、お弟子さんや後継者がいなければ社会的な孤立です。幸せにはなれません。しかしお弟子さんがたくさんいる人は、そういう人たちがおしかけて最終講義はお祭りみたいです。弟子や後継者がいれば後顧の憂い無く引退できるからハッピーですね。

こう考えると、何だかつくづく「日本だなぁ」とため息が出てきます。伝統的な日本社会のあり方がしっかりと残存しているのを感じます。日本人の「幸せ」は畢竟、家族や共同体との幸福な関係から由来するらしいのです。どんなにすぐれた人でも孤立した「お一人さま」だと、やはり寂しそうに見えてしまう。どんなに凡庸でも、たくさんの子どもや孫(やお弟子さんたち)に囲まれるとにぎやかで幸せそうに見えます。実態はどうあれ、日本における「ハッピー・リタイアメント」とは、大家族の中での老後、子どもや孫に囲まれた暮らし、共同体から祝福される引退、ということなんでしょうね。近代化したようで、全然そうでない日本社会。最近は小家族化や核家族化を通り越して「おひとりさま社会」となっていますし「無縁社会」の様相も濃くなってきました。和気藹々とした大家族や拡大家族はもう一種の「幻想」となりつつあります。弟子たちに囲まれた幸せな定年退職も「幻想」になりつつあるのです。しかし、不可能になりつつある「ハッピー・リタイアメント」は、それゆえ、より輝かしく「幸せそう」に見えるのですね。大学という「拡大家族」の中でのハッピーリタイアメント。今、その「大学」という拡大家族も共同体ではなくなりつつある現在、「拡大家族」の中での幸せを望んで達成できなかった人たちとっては、この時期は残酷な季節でもありますね。

(誤解無きよう、お弟子さんや後継者に恵まれた人が凡庸だという意味では、まったくありません)

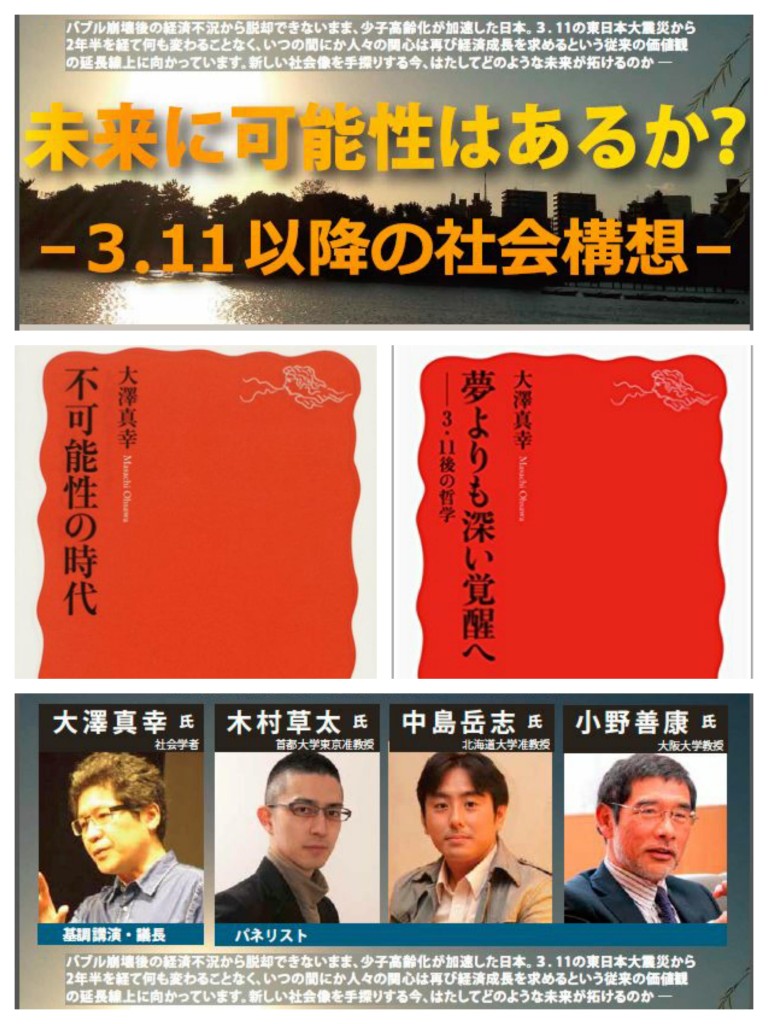

3.11から5年───「現実」よりも深い覚醒へ

3.11から5年がたちました。この5年間に出た様々な3.11関係の論説をふりかえって、私には多くを教えられた、いくつかの重要な文献があります。

中でも『夢よりも深い覚醒へ──3.11以後の哲学』(大澤真幸、岩波新書)は重要な著作だったと思います。

大澤さんの前著『虚構の時代の果て』や『不可能性の時代』で示された認識、「理想の時代」のあとにきた「虚構の時代」も終わりをとげ「不可能性の時代」にはいったという見通しがさらに深く展開していました。3.11を通じてこの「不可能性の時代」に直面した私たちは、より深く覚醒しなくてはならない。そう論じる本でした。

ところが、「フクシマ」という現実に直面して、本当はこの原発事故という「現実」から覚醒しなければならなかったのに、「なんだかんだといったって電気が必要だ、経済成長が必要だ、グローバル化の時代の中で生き残らなくてはならないのだ」という開き直りにも似た「ゲンジツへの逃避」のほうが不気味にも大きく広がってきたと思います。その波はマスメディアや大学にも及んできて、現実への逃避というか「現実以下の現実」への逃避が広範囲に始まっていると思います。

私も理事をつとめている福岡ユネスコ協会では、2013年11月に「未来に可能性はあるか──3.11以降の社会構想」というシンポジウムを開催しました。木村草太さんは「憲法以上の憲法」、小野善康さんは「経済以上の経済」、中島岳志さんは「民主主義以上の民主主義」の必要性を論じられました。その時に議論された問題は、すべてアクチュアルなまま、現在に引き継がれていると思います。シンポジウムの内容は本として出版する予定でしたがおくれました。でも、あの時、議論された内容はいまでも意義を失っていないと思います。そこで私がインタビューアーとなって、2013年以後の3年間の急激な社会変化について、大澤真幸さんと意見をかわした章を追加して出版する企画が進んでいます。

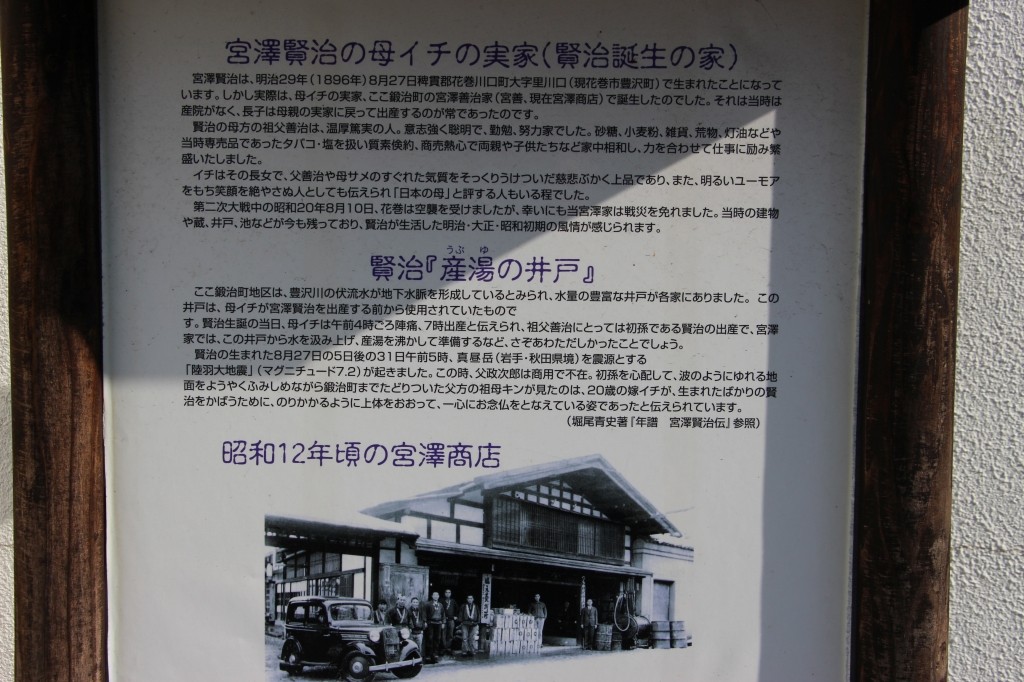

宮澤賢治への旅───誕生の家・産湯の井戸・賢治ボランティア

数年前に、花巻に行きました。駅前で偶然に出会った「宮澤賢治ボランティア」の方が、すごい方でした。賢治に関するありったけの知識を投入して花巻にある宮澤賢治関係の場所を、くまなく案内してくださるのです。驚きました。感動しました。結局、その日だけでは足りなくなって、翌日もまるまる一日、案内して下さいました。銀河鉄道のモデルとなったイギリス海岸、賢治生家跡、さらには花巻郊外にある五輪峠や、風の又三郎の映画のロケが行われた廃校跡まで、私のレンタカーに同乗して案内して下さいました。なんとも驚異的な宮澤賢治の旅でした。いまでもなんだか信じられないくらいです。

これは父方の家ですね。弟の清六さんが住んでおられたほうです。

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 396214総訪問者数:

- 15今日の訪問者数:

- 33昨日の訪問者数:

最近の記事

- 唐津小旅行

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 福岡の「第二宅老所よりあい」

- 『福祉社会学の思考』(弦書房)の書評

- 「CareTEX福岡‘24」で講演をしました

- 共同通信 の『福祉社会学の思考』書評

- 中日新聞にコメントが掲載されました(東京新聞、北陸中日新聞にも)

- ジャカランダの花

- 図書館奇譚

- 【CareTEX福岡’24】の専門セミナーに登壇します

- 『ボランティアと有償ボランティア』が入試問題に出題されました

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が新聞で書評されました

- 長湯温泉(その2)

- ラムネ温泉(大分県竹田市・長湯温泉)

- CareTEX福岡’24 (マリンメッセ福岡)専門セミナーで講演します

- ジブリ温泉(その2)岩手県花巻温泉

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- ジブリ温泉(その1)──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

- 立命館大学・加藤周一文庫のこと

- 加藤周一の小さな机

- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」

- 私の原点──加藤周一その2

- 私の原点──加藤周一

- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード

- 名古屋のジブリパークに行きました

- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました

- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します

- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと

- マンガ版「君たちはどう生きるか」

- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集

- 「君たちはどう生きるか」という問い

- 「君たちはどう生きるか」もうすぐフランスでも公開だそうです

- 戦争の時代に宮崎アニメを読む

- プラネタリウムで「銀河鉄道の夜」体験

- 12月に愛知県名古屋市でセミナー講師をつとめます

- 中村学園大学で「社会福祉とボランティア」の授業をします

- 「記者ありき─六鼓・菊竹淳」を観ました

- 西日本新聞で『福祉の起原』が紹介されました

- 社会学、出会い直しの会

- 『福祉社会学研究』に私の著書『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』の書評が掲載

- 『共生社会学』Vol.12──退任記念号

- 市民協ミーティング2023 in 佐賀

- 8月、市民協が佐賀・熊本・鹿児島でフォーラム・キャラバン

- 「鈴木敏夫とジブリ展」に行きました

- 『福祉社会学研究』№20 での書評

- 京都の同志社大学で「福祉社会学会」設立20周年シンポジウム

- 大阪ボランティア協会の早瀬昇さんが『ボランティアと有償ボランティア』を書評して下さいました

- 『放送レポート』最新号で『福祉の起原』が紹介されています

- ブックトーク後のサイン会

- 新著『福祉の起原』のブックトーク

- 不思議なシンクロ──「鈴木敏夫とジブリ展」がスタート

- 『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生 トークセッション

- 『社会学評論』最新号に『ボランティアと有償ボランティア』の書評が掲載

- シンポジウム「見田宗介/真木悠介を継承する」

- UCLAのスティーブン・ウォーレス教授の逝去

- 超高齢社会に社会学からの解

- 九州大学からの海外発信

- 九州大学での最終講義を行いました(2023年2月6日)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。

- 研究の国際発信──『超高齢社会の乗り越え方』

- 最終講義日程(九州大学広報室)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)のカバーが決まりました

- 新年のご挨拶

- 見田宗介先生を偲ぶ会

- 戦争の乗り越えは可能か(西日本新聞・随筆喫茶)

- 「戦争の乗り越えは可能か」─「千と千尋の神隠し」から考える

- 佐藤忠男さんを偲んで(シネラ)

- 大阪・中之島の「大阪図書館」

- 北九州市立美術館の「祈り・藤原新也」

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』─香川県丸亀市でお話しをします

- 「コロナ禍のもとでのボランティアやNPO法人の活動の実態と課題──オンラインによる社会調査実習の試み」

- 「森田かずよ 世界に一つだけ、私の身体」を観ました

- 「伊豆の踊子」(1974)と「四季・奈津子」(1980)

- 名画座の打率

- 暗い眼をした女優─ミシェール・モルガン

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』

アーカイブ

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 482852総閲覧数:

- 35今日の閲覧数:

- 409昨日の閲覧数:

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 小林秀雄の「山の上の家」

- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画

- 周防大島の上空

- 小津安二郎の世界-「東京物語」の尾道を歩く

- 柳川・地域づくり協力隊の阿部さん

- 著書・論文・報告書など

- 唐津小旅行

- 首里のあひる

- 信濃追分で、堀辰雄と加藤周一を歩く

- 2015年 「はかた夢松原の会」の「水と緑とまちづくり報告会」

- ベンツ6

- 九州大学社会学・安立ゼミの懇親会

- コレージュ・ド・フランス前のミシェル・フーコー広場

- 博多・灯明ウォッチングが始まります

- 今週の一押しポッドキャスト

カテゴリー

- トップ (1,659)