韓国・釜山で開催された「8th ACAP conference」で、会場となった韓国・釜山のリゾート地・海雲台(ヘウンデ)。15年くらいまえに一度来たことがありますが、その時は、まだ開発が始まったばかりで、カジノのあるホテルが一軒だけ、あとは海岸ぞいにたくさんの屋台が並んでいたのを覚えています。ところが今回はその激変ぶりに驚きました。APECの会場となったのをきっかけに大開発が進んだと言います。とくに80階建てのマンションなどが林立して、唖然としました。こんなに超高層のアパートが建て込んで、息苦しくないのだろうか・・・。とにかくその大発展のパワーに一驚しました。

きょうはNPO法人「はかた夢松原の会」でフィールドワーク

きょうの午後の3年生の社会調査実習の授業は、天神のNPO法人「はかた夢松原の会」事務所で、NPO法人の方々と、今後の天神フィールドワークの打ち合わせです。

今年は「天神の社会学」と題して、福岡都心の天神の、地域・家族・ソーシャルアクションなどを調べようと意気込んでいるのですが、熱心なのは私だけだったりして・・・。学生たちは、前の時間も授業がある、あとの時間も授業がある、などと渋い声ばかりです。

ええい、そんな座学の授業など休んでしまえ・・・とも言えず、こちらの意欲は空回り気味。朝から晩までびっちり講義をとっている学生には、フィールドワークなんか不評なんですね。でも、なんでそんなに授業とってるのかといえば、就活に差し障りがないように、はやめに卒業のための単位をとるためだったりするんですが・・・なんだか本末転倒の授業の取り方だなぁ、などと思うのは私だけなのか。

週末の夕方「水爆大怪獣映画」ゴジラを観た

週末の夕方「水爆大怪獣映画!」ゴジラを観る

梅雨空なので日曜午後は映画日びより。『桐島、部活やめるってよ』に続いて『ゴジラ』(1954年の第一作)を見た。

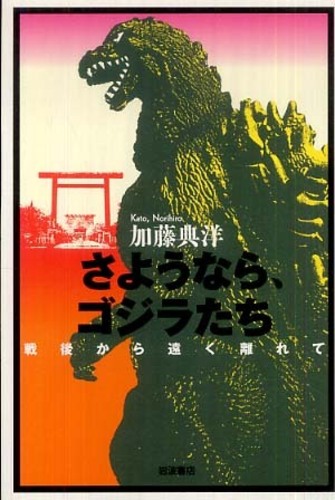

この『ゴジラ』、加藤典洋さんが『さようなら、ゴジラたち ――戦後から遠く離れて』で言及されているので、いちど、見たかったもの。こういうクラシックは、いま、なかなかビデオ店にもないですからね。しかし、やっぱり第一作は勢いがある。

モノクロの、ほとんど夜のシーンの、ゴジラも象徴的に描かれているだけの第一作だけれど、エッセンスは、ほぼ出尽くしている。

水爆実験によって生み出された怪物ゴジラ。なぜか水爆を作った国ではなく、執拗に、日本の、それも東京の中心を襲う。それはなぜか・・・(それが加藤典洋さんのメインテーマだ)。加藤典洋さんの本を読んでいたせいで、もっと直裁に、東京の中心部、靖国神社や皇居を狙うのかとおもいきや、わりと控えめに、東京湾岸をめちゃくちゃにしただけで、国会ですら、破壊しないで終わっている・・・。まるで元寇の時のように、攻撃して、また引き返して、そこをやられた・・・みたいな展開だ。当時は、まだ、靖国神社や皇居には遠慮したのだろうか・・・。それとも制作者がそこを自己認識できていなかったのか・・・謎は残る。

その他にも、ブラックジャックのそっくりさんの「芹沢博士」が出てきたり(手塚治虫が真似たのか・・・)、菅井きんが若い女性政治家として出てきたり、見所は多い。

『桐島、部活やめるってよ』

話題の映画『桐島、部活やめるってよ』を見た。

高校生のリアルな実態・・・とかなんとかいうのは、まったく的外れの批評だと思う。

これは「日本」のリアルを、「アメリカ(桐島)」との対比で描いたとしか思えない・・・

ふつうは、なかなか、そうは思えなくて、二重化されてテンポのゆるい、なんだかなぁ、の作品に見えてしまう。じっさい、私も途中まででやめようかと思った。

もしも社会学者大澤真幸さんが「不在の桐島は、日本にとっての「アメリカ」の隠喩である」と鋭く指摘していなかったら、とても最後まで見終えることが出来なかったかもしれない。

・・・でも、ほんとうにそうだ。これが「日本」の「現実」だ。

「桐島」って、ほんとうに「アメリカ」なんだ。出来るやつで、良いやつで、でも、とつぜん不在になって、私たちを苦しめる。

私たちは、あーだこーだいいながら、結局、「アメリカ」の影のもとにいる。

「アメリカ」が出てこないと、試合に勝てないし、いや、試合に出ることすら出来ない。

「アメリカ」が私たちのことをどう見ているのか、どう思っているのか、なんで連絡をくれないのか、もうフラストレーションたまるよなぁ・・・

ほんとうにそうだ。

「桐島」ってアメリカなんだ。私たちは「桐島」の不在に耐えられない・・・

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 396216総訪問者数:

- 17今日の訪問者数:

- 33昨日の訪問者数:

最近の記事

- 唐津小旅行

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 福岡の「第二宅老所よりあい」

- 『福祉社会学の思考』(弦書房)の書評

- 「CareTEX福岡‘24」で講演をしました

- 共同通信 の『福祉社会学の思考』書評

- 中日新聞にコメントが掲載されました(東京新聞、北陸中日新聞にも)

- ジャカランダの花

- 図書館奇譚

- 【CareTEX福岡’24】の専門セミナーに登壇します

- 『ボランティアと有償ボランティア』が入試問題に出題されました

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が新聞で書評されました

- 長湯温泉(その2)

- ラムネ温泉(大分県竹田市・長湯温泉)

- CareTEX福岡’24 (マリンメッセ福岡)専門セミナーで講演します

- ジブリ温泉(その2)岩手県花巻温泉

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- ジブリ温泉(その1)──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

- 立命館大学・加藤周一文庫のこと

- 加藤周一の小さな机

- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」

- 私の原点──加藤周一その2

- 私の原点──加藤周一

- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード

- 名古屋のジブリパークに行きました

- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました

- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します

- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと

- マンガ版「君たちはどう生きるか」

- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集

- 「君たちはどう生きるか」という問い

- 「君たちはどう生きるか」もうすぐフランスでも公開だそうです

- 戦争の時代に宮崎アニメを読む

- プラネタリウムで「銀河鉄道の夜」体験

- 12月に愛知県名古屋市でセミナー講師をつとめます

- 中村学園大学で「社会福祉とボランティア」の授業をします

- 「記者ありき─六鼓・菊竹淳」を観ました

- 西日本新聞で『福祉の起原』が紹介されました

- 社会学、出会い直しの会

- 『福祉社会学研究』に私の著書『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』の書評が掲載

- 『共生社会学』Vol.12──退任記念号

- 市民協ミーティング2023 in 佐賀

- 8月、市民協が佐賀・熊本・鹿児島でフォーラム・キャラバン

- 「鈴木敏夫とジブリ展」に行きました

- 『福祉社会学研究』№20 での書評

- 京都の同志社大学で「福祉社会学会」設立20周年シンポジウム

- 大阪ボランティア協会の早瀬昇さんが『ボランティアと有償ボランティア』を書評して下さいました

- 『放送レポート』最新号で『福祉の起原』が紹介されています

- ブックトーク後のサイン会

- 新著『福祉の起原』のブックトーク

- 不思議なシンクロ──「鈴木敏夫とジブリ展」がスタート

- 『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生 トークセッション

- 『社会学評論』最新号に『ボランティアと有償ボランティア』の書評が掲載

- シンポジウム「見田宗介/真木悠介を継承する」

- UCLAのスティーブン・ウォーレス教授の逝去

- 超高齢社会に社会学からの解

- 九州大学からの海外発信

- 九州大学での最終講義を行いました(2023年2月6日)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。

- 研究の国際発信──『超高齢社会の乗り越え方』

- 最終講義日程(九州大学広報室)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)のカバーが決まりました

- 新年のご挨拶

- 見田宗介先生を偲ぶ会

- 戦争の乗り越えは可能か(西日本新聞・随筆喫茶)

- 「戦争の乗り越えは可能か」─「千と千尋の神隠し」から考える

- 佐藤忠男さんを偲んで(シネラ)

- 大阪・中之島の「大阪図書館」

- 北九州市立美術館の「祈り・藤原新也」

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』─香川県丸亀市でお話しをします

- 「コロナ禍のもとでのボランティアやNPO法人の活動の実態と課題──オンラインによる社会調査実習の試み」

- 「森田かずよ 世界に一つだけ、私の身体」を観ました

- 「伊豆の踊子」(1974)と「四季・奈津子」(1980)

- 名画座の打率

- 暗い眼をした女優─ミシェール・モルガン

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』

アーカイブ

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 482899総閲覧数:

- 82今日の閲覧数:

- 409昨日の閲覧数:

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- 周防大島の上空

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- 小津安二郎の世界-「東京物語」の尾道を歩く

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 小林秀雄の「山の上の家」

- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- 九州大学社会学・安立ゼミの懇親会

- タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画

- 柳川・地域づくり協力隊の阿部さん

- 著書・論文・報告書など

- 唐津小旅行

- 首里のあひる

- 信濃追分で、堀辰雄と加藤周一を歩く

- 2015年 「はかた夢松原の会」の「水と緑とまちづくり報告会」

- ベンツ6

- 駿台時代を思い出す(2)─日本史の金本正之先生

- コレージュ・ド・フランス前のミシェル・フーコー広場

- 博多・灯明ウォッチングが始まります

カテゴリー

- トップ (1,659)