映画「アラビアのロレンス」の印象的なシーン──ロレンスたちはトルコ軍の基地のあるアカバ襲撃のため、部隊をひきいて過酷な砂漠を大縦断している。ふと気づくと一人の男(ガシム)がラクダから落馬して行方不明になっている。ロレンスは探しに戻ろうという。ベドウィンの男たちは、それは自殺行為だと反対する。ロレンスはひとりで砂漠に探しに戻る。そして瀕死のガシムを救い出す。その結果を見てベドウィンたちはロレンスに対する見方を一変させる。彼を「救い主」のように見るようになり、部隊の団結が強まっていく。ここは聖書の一節「迷える子羊」をほうふつとさせるシーンだ。99匹の羊をさしおいて1匹の迷える子羊を探しだす──これはイエスの宗教行為のメタファーになっている。このエピソードを、コロナ危機における救命医療の「トリアージ」と対比させて、ぜひ考えてもらいたくて、先週の授業で取り上げた。賛否両論、侃々諤々。でも、それこそ社会だし社会学なんじゃないか。全員一致でガシムを見捨てる社会よりは。

かつて「世界わが心の旅」という番組がありました

かつてNHKのBSに「世界わが心の旅」という番組がありました。ずいぶん昔の番組ですが、YouTubeを見るといくつか発見できます。李香蘭(山口淑子)が上海で李香蘭になるきっかけを作った「龍馬ちゃん」に再会するのは、なかなか感動的でした。山口淑子さんは、戦争宣伝に加担したことを自己批判しながらも、真正面からかつて李香蘭であったことを語っていましたね。米原万里がプラハのロシア語学校の同級生に再会する話もよかった。かつての各国の共産党幹部の娘さんたちが、プラハでロシア語教育を受けていたんですね。その後日談がなかなかに意味深い。また宮崎駿がサン=テグジュペリの航空路 をたどってフランスからモロッコのキャップ・ジュビーまで飛行する話もすごかったですね。双発機に乗り込んで地上100メートルくらいを飛行するのはジブリ映画の定番ですが、ここに原イメージがあったのですね。また、つい先日亡くなったトランペッターの近藤等則がイスラエルのキブツを訪ねる話などなど、キブツというのは言葉でしかしらなかったけれど、こういうものだったのか。どれも画質は悪いが内容は素晴らしい。かつてはこんなにも深い番組が作られていたのだ。

(この「紅の豚」はモロッコまで双発機で飛行していく宮崎駿そのものですね)

オンライン授業

今週から秋学期が始まりました。私の場合、すべてオンライン授業です。昨日から「社会学入門」(全学の一年生向けの基幹教育科目)が始まりました。全学部から200名の学生が聴講しています。もっと受講希望はあったのですが教務課のほうが抽選で200名にしてくれました。これは、いったい、どういう人たちが、どう聴いているのだろう。ひとりも顔がみえません。もちろん反応もありません。シーンとしたノートパソコンの画面に向かって、パワーポイントを動かしながら、ただひたすら語りかけるのですが、これはひどく疲れます。反応がないことが、これほど人を消耗させるものだということが初めて実感できました。どっと疲れました。

……その後、感想文が続々。うれしい悲鳴。197名から感想文が届いています。しかも実に力の入った感想文が多くて、これは手ごたえありましたね。

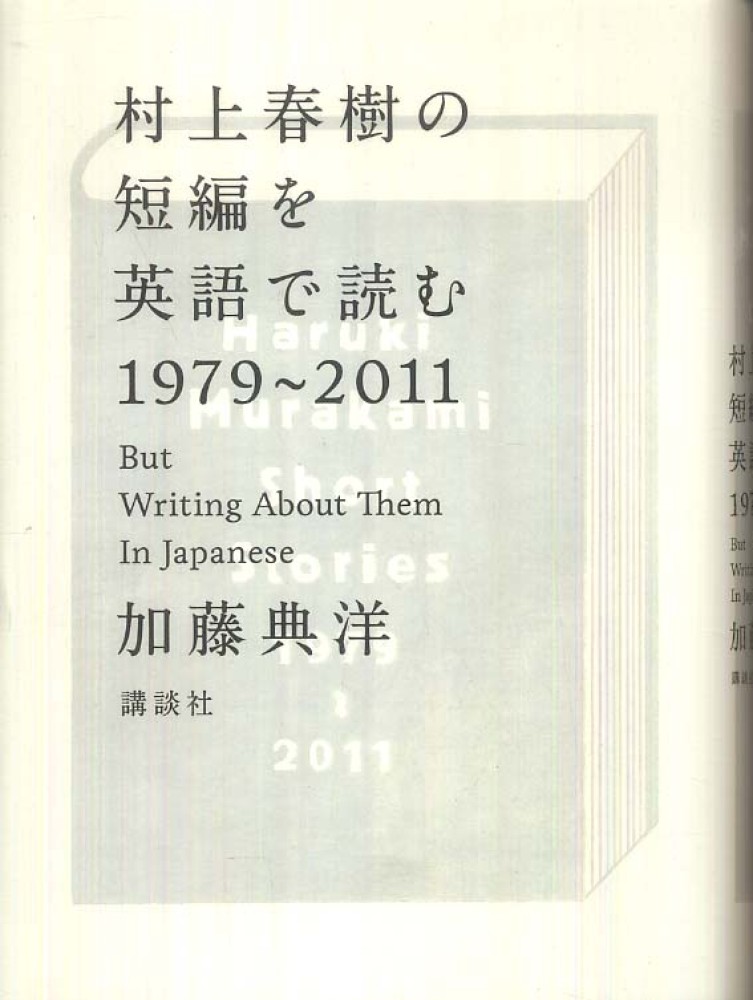

『村上春樹の短編を英語で読む1979~2011』

もう6,7年になるのではないだろうか。ノーベル賞の季節が近づくと、九州の某新聞社から「今年も村上春樹が受賞したらあの原稿を使わせてもらいたい」との連絡が来るのは。そう、村上春樹がノーベル文学賞を受賞したら掲載される予定のコメントを書いたことがあるのだ。でも、毎年使われない。今年も連絡があった。さて、どうなるか。

今年は、村上春樹が例年になく活発にメディアに出演している。これまで禁断のテーマだった父親のことを書いた『猫を捨てる』、短編集『一人称単数』、さらに「村上レイディオ」というラジオ番組への積極的な出演など。ラジオは全部聴いている。なかなか面白い。でも、小説ほどではない。

このところ、加藤典洋の『村上春樹の短編を英語で読む1979~2011』という分厚い本を読み直している。これは凄い本だ。短編を独自の読みで大長編の評論にしている。これぞ謎解き評論とでも言おうか。濃縮された短編の背後に、こんな深い世界があったのか、ということを、独自の読みで示す。え、そうだったのか、という指摘が続出する。短編小説、というものを、読み、がどこまで深く解読できるのか。これはひとつの挑戦のケーススタディだ。たとえば「レーダーホーゼン」という村上の短編。これなど一読、さっぱり分からない。それをこう解説されると、なんだか、世界の霧が晴れたように分かった、という気になる。でも、本当に分かったことになるのか、分かりすぎるようにも思う。けれど、やはりこういう読みを、知らないでいるより、知ったうえで、この読みをどう上回れるか、もしくはこの読みの前に敗退するのか、そういう二転三転、二読三読の挑戦が必要だと思う。奥深い世界がそこにある。

さて、今年のノーベル文学賞。ぜんぜん期待していないが、さて、どうなるか。

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 396214総訪問者数:

- 15今日の訪問者数:

- 33昨日の訪問者数:

最近の記事

- 唐津小旅行

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 福岡の「第二宅老所よりあい」

- 『福祉社会学の思考』(弦書房)の書評

- 「CareTEX福岡‘24」で講演をしました

- 共同通信 の『福祉社会学の思考』書評

- 中日新聞にコメントが掲載されました(東京新聞、北陸中日新聞にも)

- ジャカランダの花

- 図書館奇譚

- 【CareTEX福岡’24】の専門セミナーに登壇します

- 『ボランティアと有償ボランティア』が入試問題に出題されました

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が新聞で書評されました

- 長湯温泉(その2)

- ラムネ温泉(大分県竹田市・長湯温泉)

- CareTEX福岡’24 (マリンメッセ福岡)専門セミナーで講演します

- ジブリ温泉(その2)岩手県花巻温泉

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- ジブリ温泉(その1)──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

- 立命館大学・加藤周一文庫のこと

- 加藤周一の小さな机

- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」

- 私の原点──加藤周一その2

- 私の原点──加藤周一

- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード

- 名古屋のジブリパークに行きました

- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました

- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します

- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと

- マンガ版「君たちはどう生きるか」

- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集

- 「君たちはどう生きるか」という問い

- 「君たちはどう生きるか」もうすぐフランスでも公開だそうです

- 戦争の時代に宮崎アニメを読む

- プラネタリウムで「銀河鉄道の夜」体験

- 12月に愛知県名古屋市でセミナー講師をつとめます

- 中村学園大学で「社会福祉とボランティア」の授業をします

- 「記者ありき─六鼓・菊竹淳」を観ました

- 西日本新聞で『福祉の起原』が紹介されました

- 社会学、出会い直しの会

- 『福祉社会学研究』に私の著書『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』の書評が掲載

- 『共生社会学』Vol.12──退任記念号

- 市民協ミーティング2023 in 佐賀

- 8月、市民協が佐賀・熊本・鹿児島でフォーラム・キャラバン

- 「鈴木敏夫とジブリ展」に行きました

- 『福祉社会学研究』№20 での書評

- 京都の同志社大学で「福祉社会学会」設立20周年シンポジウム

- 大阪ボランティア協会の早瀬昇さんが『ボランティアと有償ボランティア』を書評して下さいました

- 『放送レポート』最新号で『福祉の起原』が紹介されています

- ブックトーク後のサイン会

- 新著『福祉の起原』のブックトーク

- 不思議なシンクロ──「鈴木敏夫とジブリ展」がスタート

- 『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生 トークセッション

- 『社会学評論』最新号に『ボランティアと有償ボランティア』の書評が掲載

- シンポジウム「見田宗介/真木悠介を継承する」

- UCLAのスティーブン・ウォーレス教授の逝去

- 超高齢社会に社会学からの解

- 九州大学からの海外発信

- 九州大学での最終講義を行いました(2023年2月6日)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。

- 研究の国際発信──『超高齢社会の乗り越え方』

- 最終講義日程(九州大学広報室)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)のカバーが決まりました

- 新年のご挨拶

- 見田宗介先生を偲ぶ会

- 戦争の乗り越えは可能か(西日本新聞・随筆喫茶)

- 「戦争の乗り越えは可能か」─「千と千尋の神隠し」から考える

- 佐藤忠男さんを偲んで(シネラ)

- 大阪・中之島の「大阪図書館」

- 北九州市立美術館の「祈り・藤原新也」

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』─香川県丸亀市でお話しをします

- 「コロナ禍のもとでのボランティアやNPO法人の活動の実態と課題──オンラインによる社会調査実習の試み」

- 「森田かずよ 世界に一つだけ、私の身体」を観ました

- 「伊豆の踊子」(1974)と「四季・奈津子」(1980)

- 名画座の打率

- 暗い眼をした女優─ミシェール・モルガン

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』

アーカイブ

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 482852総閲覧数:

- 35今日の閲覧数:

- 409昨日の閲覧数:

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 小林秀雄の「山の上の家」

- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画

- 周防大島の上空

- 小津安二郎の世界-「東京物語」の尾道を歩く

- 柳川・地域づくり協力隊の阿部さん

- 著書・論文・報告書など

- 唐津小旅行

- 首里のあひる

- 信濃追分で、堀辰雄と加藤周一を歩く

- 2015年 「はかた夢松原の会」の「水と緑とまちづくり報告会」

- ベンツ6

- 九州大学社会学・安立ゼミの懇親会

- コレージュ・ド・フランス前のミシェル・フーコー広場

- 博多・灯明ウォッチングが始まります

- 今週の一押しポッドキャスト

カテゴリー

- トップ (1,659)