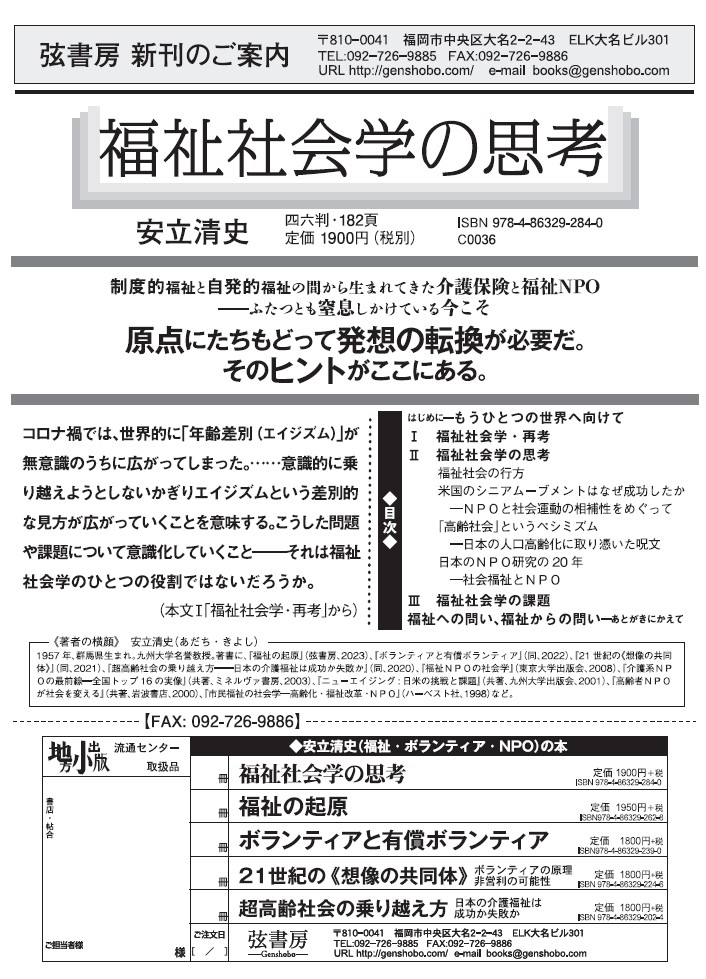

新著『福祉社会学の思考』が出版されました

新著『福祉社会学の思考』(弦書房)を紹介します。

第1部「福祉社会学・再考」で、これまでの30数年の私の福祉社会学の歩みをふり返っています。私はいったい何をしてきたのだろうかと自問自答しながら。

第2部「福祉社会学の思考」は、これまでの30年間の習作の中からいくつかを収録しました。テーマの中心は「超高齢社会」という意識の中にひそむエイジズムです。また制度的福祉ではない自発的福祉、エイジズムに対抗した米国の高齢者NPO、米国の「Non Profit 」と日本の「公益法人」との違い、そして「非営利」の可能性でした。

第3部「福祉社会学の課題」では、宮崎駿監督の新作映画「君たちはどう生きるか」に触発されて、主人公「眞人」の中にひそむ悪意(悪ではない悪意)というテーマに挑みました。考えてみると「眞人」という名前は「福祉」に似ています。そして副田義也の福祉社会学は、まさに「社会福祉の中から生まれてくる悪意」をテーマの中心(のひとつ)に据えていました。最後には「アール・ブリュット」に触発されて、最低限の生活保障としての社会福祉が、暗黙のうちに見えない天井となっていること、それを突破する人たちがいることを紹介しながら「福祉」という枠をどう乗り越えていくかを考えようとしています。

Chat GPTに論争をふっかける

Chat GPTというのが評判ですね。日頃から疑問に思っていることで、Chat GPTにちょっと論争をふっかけてみました。

①「クローズ・アップ」という表現は、へんですね。閉じてアップする?近寄って詳しくみるなら「クロース・アップ」が正しいのではないですか。②キャリア教育というのはへんですね。それでは「運搬教育」ではないですか。キャリアじゃなくて「カリア教育」が正しいのでは?③カメラで接写レンズのことを「マクロ・レンズ」というのもへんですね。たとえば「マクロ経済学」は大きなスコープとスパンで見る経済学ですよね。「マイクロ・レンズ」ではないですか等々。こう議論をふっかけてみると、Chat GPTはどう答えるか。なかなかうがったことを答えてきます。理屈だけではない答え方になっていて、納得はできないけれど、面白いですね。考えさせられますね。

遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

福岡の桜、一挙に満開

福岡の桜開花(3/27)

当初は全国トップを切っての開花予想が出ていた福岡ですが、予想より1週間以上、昨年よりも9日もおそく、今日ようやぐソメイヨシノの開花宣言がでました。何しろこのところ寒かったですからね。近くの気象台にある開花宣言の標準木を観に行きましたが、わずか4輪か5輪ほどが咲き始めていたにすぎませんでした。でも、黒田如水の隠居跡の滝桜や、福岡城下の垂れ桜の数本はすでに満開でした。

安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

私の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)がもうすぐ出版されます。

はじめに

第1部 福祉社会学・再考

第2部 福祉社会学の思考

第3部 福祉社会学の課題

福祉への問い、福祉からの問い

毎回、自己ベストの更新をめざして書いているつもりなのですが──はたして今回はどう評価されるでしょうか。

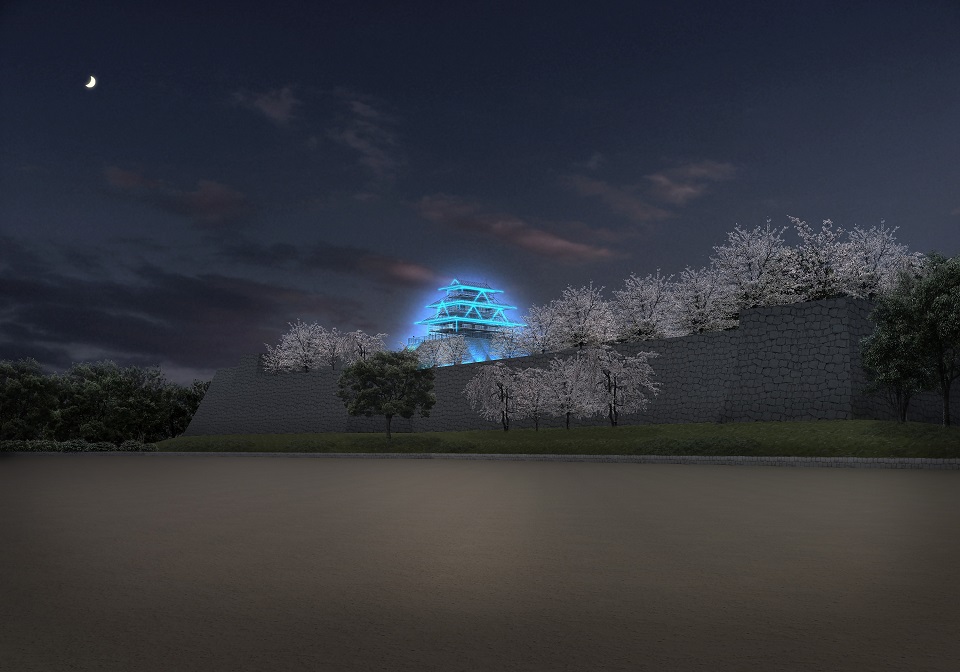

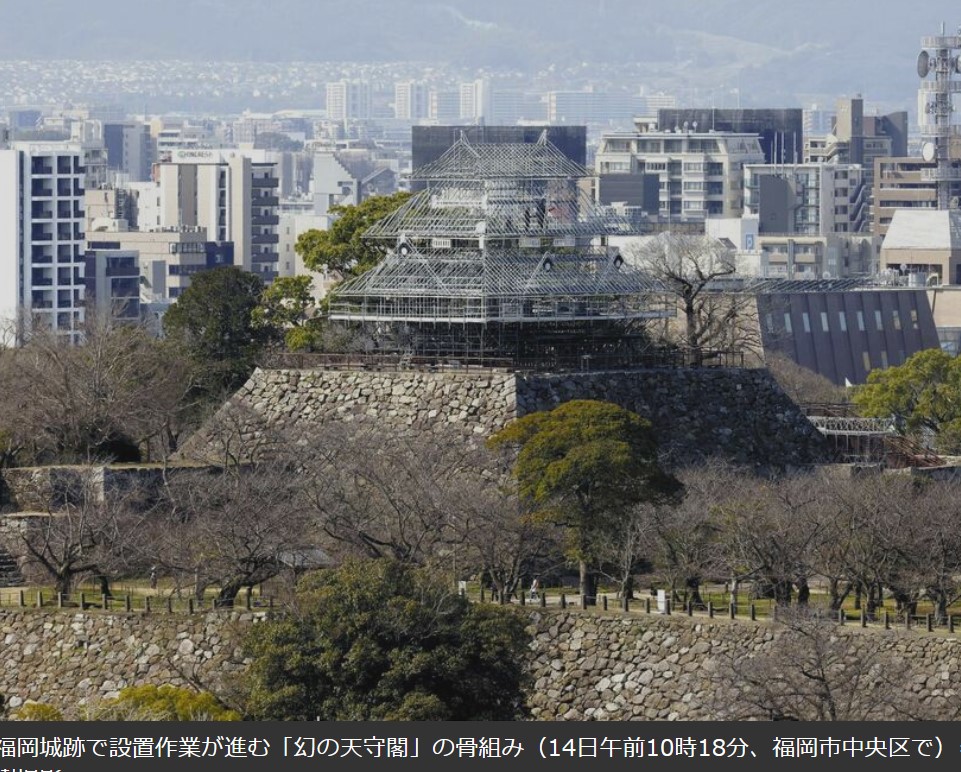

福岡城跡の仮設・天守台

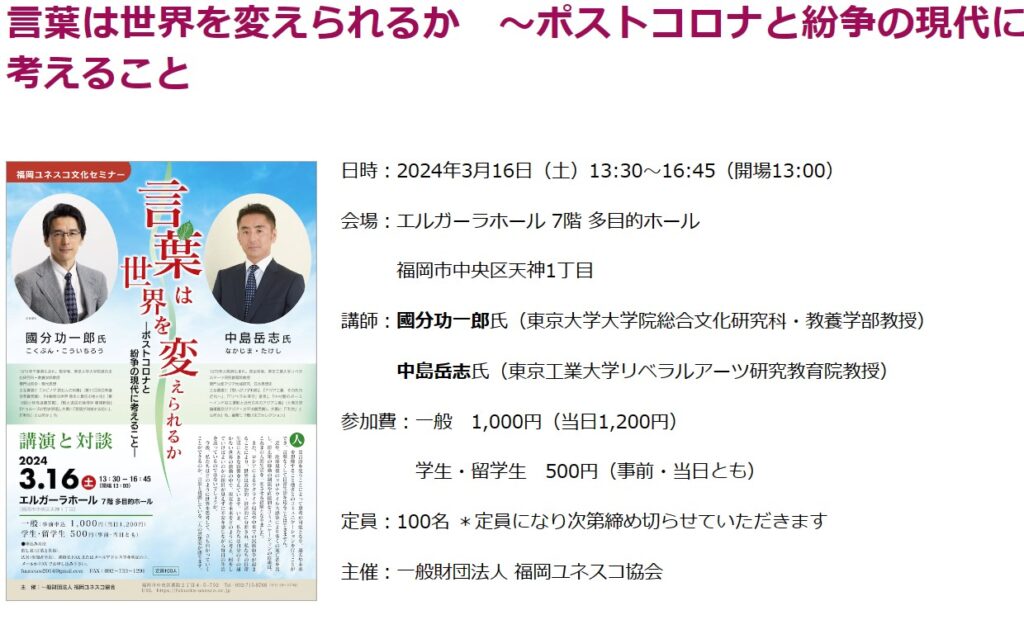

中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

福岡ユネスコ文化セミナーの開催

福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)のセミナーとスタディー・ツアーが始まりました。今回は7カ国から40人が参加しているそうです。アクティブ・エイジングをめざした国際交流と学びあいのこの集まりも、もう20年になります。第1回目は山口県の周防大島で始まりました。ハワイやインドネシア、釜山や香港など、各地を訪問して学びあいました。韓国、インドネシア、タイ、ハワイ大学など、懐かしい友人たちと再会しました。

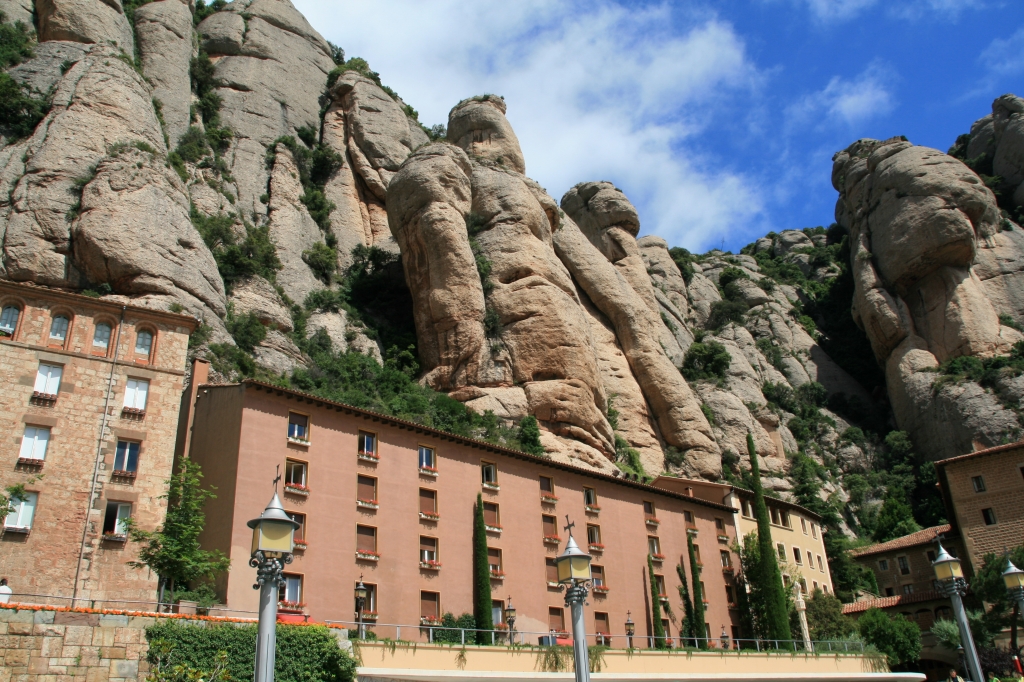

バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

友人夫妻がバルセロナに行くという。それで思い出した。私も十数年も前にバルセロナからレンタカーをしてカタルーニャ地方のロマネスク寺院をひとりで旅したことがあったのだ。あれはうつつか幻か。あんな経験が出来たことが今となっては信じられない。なんだか夢のような経験で、あまりに非現実的な経験だったせいかもしれない。

バルセロナには学会で行った。そして市内のガウディ建築を見て回った。その後レンタカーをしてカタルーニャの山岳地方へ向かったのだ。目的は山奥のロマネスク寺院、そしていくつかのパラドールに宿泊することだった。

これはその場での急な思いつきではなく、私にとっての旅の先達であった高坂知英の旅をなぞることでもあった。高坂知英は中公新書の『ひとり旅の楽しみ』で有名な著者だが、彼は晩年、スペインのパラドール熱にかかったと印象的に書いていたからだ。前から彼の旅を辿ってみたいと思っていたのでこの機会にそれを実現した。しかし容易なことではなかった。初めての異国をひとりでレンタカーでいくのは大変なのだ。

バルセロナの空港でレンタカーをして、いきなり高速道路に入ったとたん目的地と逆方向へ行ってしまった。こういうことがよくある。まだカーナビなどない時代だ。いちばん小さなマニュアル式のしかも日本と逆の左ハンドルのレンタカーだった。海外でレンタカーをする時には最初と最後が難しい。最初の道を間違えると動揺する。そしてもうひとつ最後にレンタカーをリターンするとき、これもまた難関なのだ。空港ちかくまで来て出発時間が迫っているのに、レンタカーを返却する場所が分からない──そういう時にもっとも焦る、大汗をかく。この2つが海外のレンタカー旅の鬼門なのだ。

バルセロナでもこの2つをしっかり味わった。さて最初の目的地は郊外のモンセラート僧院。ここはワーグナーの楽劇「パルジファル」のモデルとなったという奇岩の山の中にある僧院。そして宿泊は高坂が激賞していたモンセラート近くのパラドール・カルドナ。パラドールはスペイン各地にある古いお城や僧院を改造した国営ホテル。なかでもカルドナは丘の上の中世の城で人気がある。しかしそこに辿りつくのが大変で細いくねくね道を登り、しかも頂上直下の小さな場所に駐車する。へとへとになりつつお城の中の一室に泊まる。しかしこれが素晴らしかった。レストランも雰囲気ばつぐん。これはスペイン中世の異次元世界に迷い込んだ一夜で忘れがたい。しかしあれは本当にあったことなのだろうか。自分ながらいぶかしい。

モンセラート僧院

モンセラート僧院

パラドール・カルドナ

パラドール・カルドナ

新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

認定NPO法人・市民協の理事会

チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

韓流スター チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行──こういう番組がNHK・BS4Kで放映されています。なんだかちゃらちゃらした番組名でいやだなぁ、と思いながら録画してあったのを観てみると、これが良いのです。日本のものでなく韓国制作の番組の吹き替えらしいのですが、世界的な本屋の衰退に、どう対抗するか、そのヒントを世界に探しにいく、という壮大な番組コンセプトです。しかも、オランダにある「夢の本屋」は、何度も倒産して、経営も代わって、そしてなんとか受け継がれてきた。そういう困難なドラマもしっかりと語られています。これにはうなりました。いまの日本で、こういう番組が作れるでしょうか。

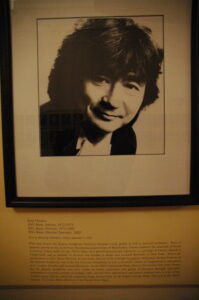

ボストン・シンフォニーの小澤征璽

ボストン・シンフォニーの小澤征璽

もう20年ちかく前のことになります。ボストンで数ヶ月、在外研究していたとき自転車を買ってボストン市内を走り回っていました。主に大学や図書館や食料品の買い出しのためですが、ボストン・シンフォニー・ホールにもよく通いました。小澤征璽さんはすでにボストンを退いていて聴くことは出来なかったのですが、ホールには若々しい写真がありました。このホールの最前列でVnのギドン・クレーメルの演奏を聴いたこともありました。思い出深いですね。

イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

ボローニャの財団が修復したというイタリア・ネオレアリズモ映画2つ(ロッセリーニ監督の「無防備都市(1945)」とデ・シーカ監督の「自転車泥棒(1948)」)を初めて観ました。今みると、どちらもリアリズムというよりは、戦後の濃厚で過剰なまでの人びとの活動的な姿が際だっています。とくに「自転車泥棒」には驚かされました。第2次大戦で敗戦国となったイタリアの貧しい人たちの間で盗難や闇市のような盗品売買が行われていた中でのドラマです。唯一ともいえる財産の自転車を盗まれた主人公が、まるで常軌を逸したといえるような執念で盗人の追跡を行う映画です。大切なものを盗まれた人が執念ぶかく盗人を捜し回るのですが、やがてそれが自分よりも貧しい人たちの行為であることを知ります。しかしそれには構うことなく貧しい人たちを強引に徹底的に追求していくその姿には常軌を逸した鬼気迫るものがあります。同時に、これはたんなる盗みや泥棒を描いているのではない──という気がしてくるのです。どこまでも泥棒(単数というより盗人集団というほうが当たっていると思います)を追求していく主人公が、最後には自分も盗人になってしまって……という展開は展開として、これはたんなる自転車の泥棒ではない。貧困に追い詰められた人も、たんなる貧民ではない。これは「良心の盗難」を描いたものではないか。つまり「ファシズム」による「心の盗難」のメタファーではないか、と思われてくるのです。ロッセリーニのほうは、レジスタンスの主導者の人たちの過酷な運命を描いています。デ・シーカのほうは、最下層のさらにまた下層の人たちを描いています。ロッセリーニのほうでは「良心」はナチスの拷問にも拘わらず負けません。デ・シーカのほうは貧困に負けてしまう庶民の姿を描いています。戦争直後にはレジスタンスの誇り高き人びとを英雄的に描く必要があったのでしょう。それから3年後、なぜ皆が熱狂してファシスト党を支持したのか。それを支えたのは貧困層でもあったし、ごくふつうの生活をしていた自分たちだったのではないか、そう問いかけているかのようです。

加藤周一、座頭市を語る

加藤周一、座頭市を語る

ジブリから出ていた「日本その心とかたち」の特典映像に「加藤周一、座頭市を語る」が入っている。2004年4月の収録とあるから、加藤周一が亡くなる4年前、当時85歳ではなかっただろうか。

ジブリの高畑勲さん、鈴木敏夫さんらとともに、源氏物語絵巻物や、座頭市などの映画を論じる勉強会の模様だ。座頭市は(視覚障害者だから)遠くのことは見えない、分からない。「あっしには関係ねぇことでござんす」とうそぶいていながら、事態が近くで動くとじつに素早く対応する(たとえばニクソン訪中のあとの田中角栄訪中)。これこそ日本の外交の理想の姿そのものではないか、というのです。これはすごい。85歳だから、ときどきエンジンがうまくかからない時はある。しかし一度走り出すと、そのスピードやカーブの切れやコーナリングなど、往年のスーパーカーもかくや、というほどの快感だ。「日本の行くべき道は座頭市」というのも、じつにひねりがきいている。言われてみればジブリのアニメも「源氏物語絵巻物」から連綿とつづく「今、ここ主義」の伝統の中にあるのだなぁ。

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 396214総訪問者数:

- 15今日の訪問者数:

- 33昨日の訪問者数:

最近の記事

- 唐津小旅行

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 福岡の「第二宅老所よりあい」

- 『福祉社会学の思考』(弦書房)の書評

- 「CareTEX福岡‘24」で講演をしました

- 共同通信 の『福祉社会学の思考』書評

- 中日新聞にコメントが掲載されました(東京新聞、北陸中日新聞にも)

- ジャカランダの花

- 図書館奇譚

- 【CareTEX福岡’24】の専門セミナーに登壇します

- 『ボランティアと有償ボランティア』が入試問題に出題されました

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が新聞で書評されました

- 長湯温泉(その2)

- ラムネ温泉(大分県竹田市・長湯温泉)

- CareTEX福岡’24 (マリンメッセ福岡)専門セミナーで講演します

- ジブリ温泉(その2)岩手県花巻温泉

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- ジブリ温泉(その1)──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

- 立命館大学・加藤周一文庫のこと

- 加藤周一の小さな机

- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」

- 私の原点──加藤周一その2

- 私の原点──加藤周一

- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード

- 名古屋のジブリパークに行きました

- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました

- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します

- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと

- マンガ版「君たちはどう生きるか」

- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集

- 「君たちはどう生きるか」という問い

- 「君たちはどう生きるか」もうすぐフランスでも公開だそうです

- 戦争の時代に宮崎アニメを読む

- プラネタリウムで「銀河鉄道の夜」体験

- 12月に愛知県名古屋市でセミナー講師をつとめます

- 中村学園大学で「社会福祉とボランティア」の授業をします

- 「記者ありき─六鼓・菊竹淳」を観ました

- 西日本新聞で『福祉の起原』が紹介されました

- 社会学、出会い直しの会

- 『福祉社会学研究』に私の著書『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』の書評が掲載

- 『共生社会学』Vol.12──退任記念号

- 市民協ミーティング2023 in 佐賀

- 8月、市民協が佐賀・熊本・鹿児島でフォーラム・キャラバン

- 「鈴木敏夫とジブリ展」に行きました

- 『福祉社会学研究』№20 での書評

- 京都の同志社大学で「福祉社会学会」設立20周年シンポジウム

- 大阪ボランティア協会の早瀬昇さんが『ボランティアと有償ボランティア』を書評して下さいました

- 『放送レポート』最新号で『福祉の起原』が紹介されています

- ブックトーク後のサイン会

- 新著『福祉の起原』のブックトーク

- 不思議なシンクロ──「鈴木敏夫とジブリ展」がスタート

- 『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生 トークセッション

- 『社会学評論』最新号に『ボランティアと有償ボランティア』の書評が掲載

- シンポジウム「見田宗介/真木悠介を継承する」

- UCLAのスティーブン・ウォーレス教授の逝去

- 超高齢社会に社会学からの解

- 九州大学からの海外発信

- 九州大学での最終講義を行いました(2023年2月6日)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。

- 研究の国際発信──『超高齢社会の乗り越え方』

- 最終講義日程(九州大学広報室)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)のカバーが決まりました

- 新年のご挨拶

- 見田宗介先生を偲ぶ会

- 戦争の乗り越えは可能か(西日本新聞・随筆喫茶)

- 「戦争の乗り越えは可能か」─「千と千尋の神隠し」から考える

- 佐藤忠男さんを偲んで(シネラ)

- 大阪・中之島の「大阪図書館」

- 北九州市立美術館の「祈り・藤原新也」

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』─香川県丸亀市でお話しをします

- 「コロナ禍のもとでのボランティアやNPO法人の活動の実態と課題──オンラインによる社会調査実習の試み」

- 「森田かずよ 世界に一つだけ、私の身体」を観ました

- 「伊豆の踊子」(1974)と「四季・奈津子」(1980)

- 名画座の打率

- 暗い眼をした女優─ミシェール・モルガン

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』

アーカイブ

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 482872総閲覧数:

- 55今日の閲覧数:

- 409昨日の閲覧数:

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 小林秀雄の「山の上の家」

- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- 九州大学社会学・安立ゼミの懇親会

- タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画

- 周防大島の上空

- 小津安二郎の世界-「東京物語」の尾道を歩く

- 柳川・地域づくり協力隊の阿部さん

- 著書・論文・報告書など

- 唐津小旅行

- 首里のあひる

- 信濃追分で、堀辰雄と加藤周一を歩く

- 2015年 「はかた夢松原の会」の「水と緑とまちづくり報告会」

- ベンツ6

- コレージュ・ド・フランス前のミシェル・フーコー広場

- 博多・灯明ウォッチングが始まります

- 今週の一押しポッドキャスト

カテゴリー

- トップ (1,659)