新年あけましておめでとうございます。大晦日の夜、私は、紅白歌合戦の裏番組?として放映された──おそらくほとんど観た人はいないのではないかと思われる番組を観ていました。それは、なんと、放送大学の番組です。放送大学がBS231で放映しているのを観ている人はあまりいないと思いますが、その放送大学の、よりによって大晦日の晩に、私の大学時代からの友人の野崎歓先生が、フランス映画の歴史的名作「天井桟敷の人々」の解説者として登場されたのです。先日、2年ぶりの東京でお会いした時に、紅白歌合戦の裏番組に出演するから、とのことで録画していたのですが、紅白よりもきっと面白いと思って、オンタイムで全部見てしまいました。午後8時30分から深夜0時30分まで、野崎歓さんの2度の解説をはさんでなんと4時間の番組です。マルセル・カルネ監督の1945年の「天井桟敷の人々」──数十年前に一度観たことがありますが、ほとんどあらすじすらも覚えていませんでした。今回、あらためて見直してなかなか凄い映画だと思いました。前回はジャン・ルイ・バローが主役かと漠然と思っていましたが、全然そうでない。主役はギャランス(アルレッティ)さんでした(ガランスとギャランスと中間くらいに聞こえる)。くわえて、野崎歓さんの解説が秀逸!ヒロインのガランスは「フランス」である。そのフランスの理念「自由・平等・博愛」は「自由・平等・恋愛」と読み替えられて、ナチス占領下のフランスでレジスタンス映画として撮影されたのがこの映画だ、という驚きの展開。なるほど、こういう解釈は、そう解説されないと、絶対にそうは読み取れないでしょう。しかし、解説されると、なるほど、すとんと腑に落ちた──そういう驚きとともに新年が明けました。今年も、よろしくお願いいたします。

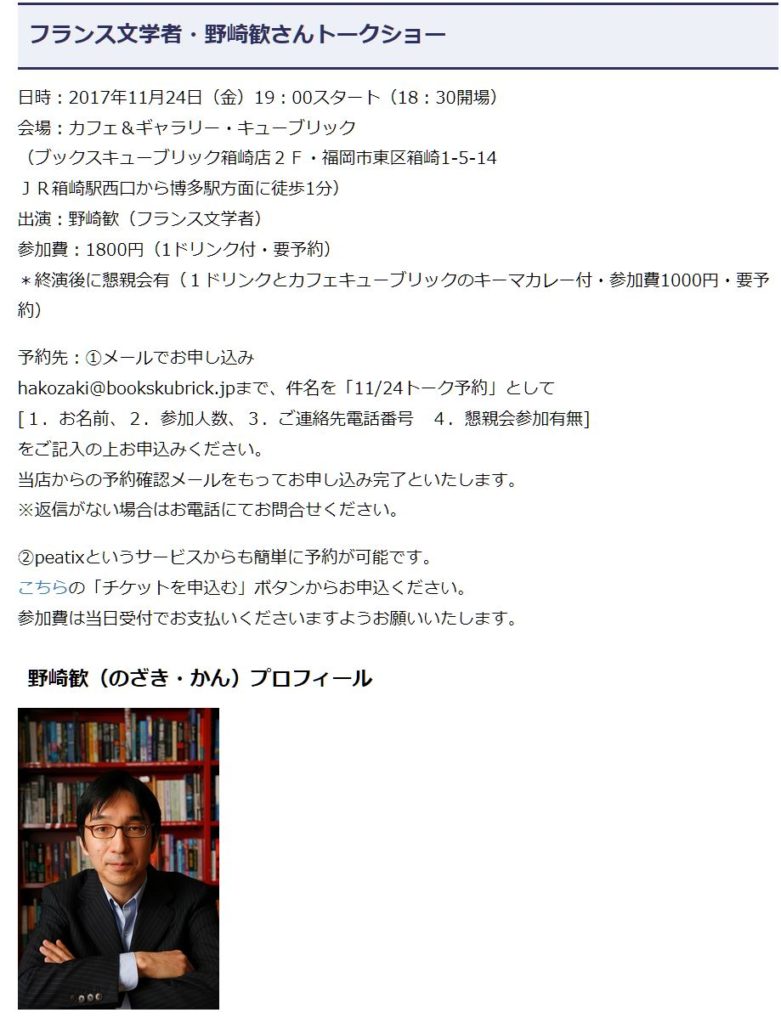

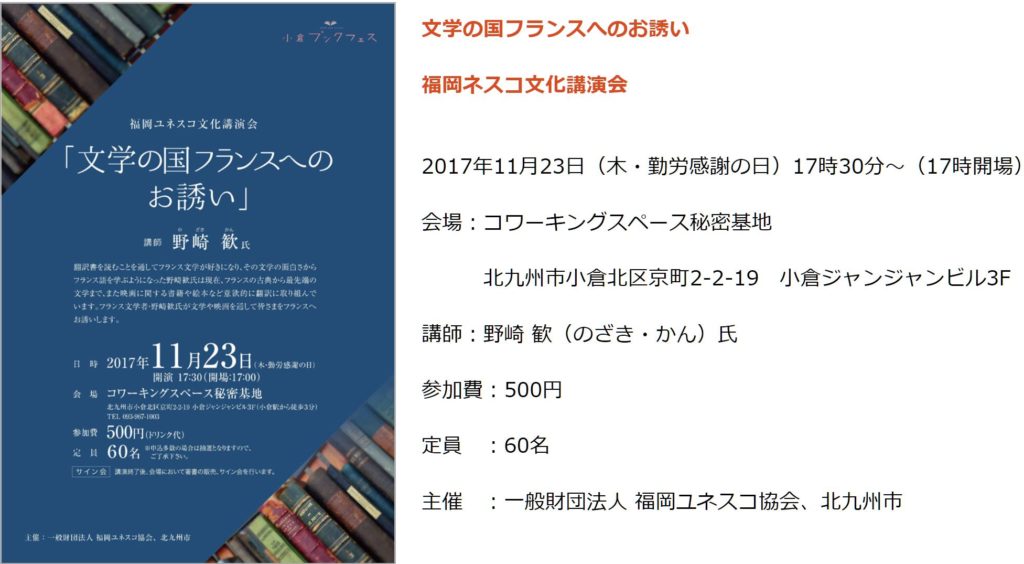

北九州と福岡でフランス文学者・野崎歓さんの講演会

小倉駅近くの「秘密基地」というカフェで行われた野崎歓さんの講演、「文学の国、フランスへのお誘い」(11月23日)は、今年のフランス大統領選のエピソードから始まりました。マリーヌ・ルペンとエマニュエル・マクロンとの直接対決に決着をもたらしたものは、意外なことに「文学」だった、というサプライズ。ルペンのトランプ的な論理に「ペルランパンパン」という17世紀の単語で反撃したマクロン、他方「文学」をまるで理解できなかったルペン。マクロンに勝利をもたらしたものこそフランス文学だったという実に意外な観点から、いまだにフランスが文学の国であることを説かれました。なるほど、そうだったのか!、と一驚でした。そもそもフランスという国家やフランス語は17世紀に出来上がったもの。英語よりフランス語が高級で優勢で、ヴェルサイユ宮殿を造ったルイ14世のころから、「宮廷」のコトバ、フランス語がヨーロッパ各国の宮廷を席巻していったという歴史も、なるほどそうだったのか! とひざを打ちたくなるほど。だめ押しとして、トルストイやドストエフスキーもフランス語でバルザックを読んでいた、などとなると、もうびっくり仰天ですね。

翌日の「フランス文学と愛」(11月24日)は、ごく少数のフランス語およびフランス文学愛好者だけの小さな会でしたが、こちらの講演もじつに楽しく、じつに考えさせる内容でした。フランスでないフランス語圏、スイスのジュネーブからやってきたルソーが、フランス思想界やフランス文学界を「なぎ倒して」席巻してしまったさまを、じつに楽しいユーモアで包んで話されました。ルソーこそ「回想録」でない「自伝」文学の創始者だったこと、はじめて「子ども時代」が人間形成のうえで重要であること主張したこと、それにも関わらずみずからの子どもはすべて孤児院に送ってしまったという矛盾、さらに年上の人妻との「アムール」というフランス文学界の大伝統をつくったこと。以後のスタンダールもバルザックも、ロブ・グリエにいたるまで、「ルソーになぎ倒された世代」であること。スタンダールの「赤と黒」にもバルザックの「谷間の百合」にも、みんな「ルソー印」がついていること、などなど、実に楽しく巧みに、しかし「なるほど、そうだったのか!」と手を打ちたくなるほどの創見にみちたお話しでした。そして極めつけは20歳以上の年の差ある「マクロン大統領」の奥さんと文学好き。そして最後に「サプライズの隠し球」として「ミッテラン大統領」の愛人と隠し子事件。その当事者が、ついにミッテランとの手紙のやりとりを大冊にして出版したこと。ここにも脈々とフランス文学の伝統が息づいているのだというお話しでした。そして、だれでもフランス人になれる、だれでもフランス文学に参加できる、そういう開かれた「共和国」の理念の大切さについても語られました。テロリズムに襲われたフランスだからこそでしょうね。

「文学の国フランスへのお誘い」(野崎歓さんの講演)

北九州の「コワーキングスペース秘密基地」という魅力的な名前の会場で、フランス文学の野崎歓さんによる「文学の国フランスへのお誘い」。私も福岡から駆けつけます。

http://fukuoka-unesco.or.jp/%e6%96%87%e5%ad%a6%e3%81%ae%e5%9b%bd%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%81%8a%e8%aa%98%e3%81%84.html

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 396215総訪問者数:

- 16今日の訪問者数:

- 33昨日の訪問者数:

最近の記事

- 唐津小旅行

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 福岡の「第二宅老所よりあい」

- 『福祉社会学の思考』(弦書房)の書評

- 「CareTEX福岡‘24」で講演をしました

- 共同通信 の『福祉社会学の思考』書評

- 中日新聞にコメントが掲載されました(東京新聞、北陸中日新聞にも)

- ジャカランダの花

- 図書館奇譚

- 【CareTEX福岡’24】の専門セミナーに登壇します

- 『ボランティアと有償ボランティア』が入試問題に出題されました

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が新聞で書評されました

- 長湯温泉(その2)

- ラムネ温泉(大分県竹田市・長湯温泉)

- CareTEX福岡’24 (マリンメッセ福岡)専門セミナーで講演します

- ジブリ温泉(その2)岩手県花巻温泉

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- ジブリ温泉(その1)──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

- 立命館大学・加藤周一文庫のこと

- 加藤周一の小さな机

- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」

- 私の原点──加藤周一その2

- 私の原点──加藤周一

- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード

- 名古屋のジブリパークに行きました

- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました

- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します

- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと

- マンガ版「君たちはどう生きるか」

- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集

- 「君たちはどう生きるか」という問い

- 「君たちはどう生きるか」もうすぐフランスでも公開だそうです

- 戦争の時代に宮崎アニメを読む

- プラネタリウムで「銀河鉄道の夜」体験

- 12月に愛知県名古屋市でセミナー講師をつとめます

- 中村学園大学で「社会福祉とボランティア」の授業をします

- 「記者ありき─六鼓・菊竹淳」を観ました

- 西日本新聞で『福祉の起原』が紹介されました

- 社会学、出会い直しの会

- 『福祉社会学研究』に私の著書『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』の書評が掲載

- 『共生社会学』Vol.12──退任記念号

- 市民協ミーティング2023 in 佐賀

- 8月、市民協が佐賀・熊本・鹿児島でフォーラム・キャラバン

- 「鈴木敏夫とジブリ展」に行きました

- 『福祉社会学研究』№20 での書評

- 京都の同志社大学で「福祉社会学会」設立20周年シンポジウム

- 大阪ボランティア協会の早瀬昇さんが『ボランティアと有償ボランティア』を書評して下さいました

- 『放送レポート』最新号で『福祉の起原』が紹介されています

- ブックトーク後のサイン会

- 新著『福祉の起原』のブックトーク

- 不思議なシンクロ──「鈴木敏夫とジブリ展」がスタート

- 『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生 トークセッション

- 『社会学評論』最新号に『ボランティアと有償ボランティア』の書評が掲載

- シンポジウム「見田宗介/真木悠介を継承する」

- UCLAのスティーブン・ウォーレス教授の逝去

- 超高齢社会に社会学からの解

- 九州大学からの海外発信

- 九州大学での最終講義を行いました(2023年2月6日)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。

- 研究の国際発信──『超高齢社会の乗り越え方』

- 最終講義日程(九州大学広報室)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)のカバーが決まりました

- 新年のご挨拶

- 見田宗介先生を偲ぶ会

- 戦争の乗り越えは可能か(西日本新聞・随筆喫茶)

- 「戦争の乗り越えは可能か」─「千と千尋の神隠し」から考える

- 佐藤忠男さんを偲んで(シネラ)

- 大阪・中之島の「大阪図書館」

- 北九州市立美術館の「祈り・藤原新也」

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』─香川県丸亀市でお話しをします

- 「コロナ禍のもとでのボランティアやNPO法人の活動の実態と課題──オンラインによる社会調査実習の試み」

- 「森田かずよ 世界に一つだけ、私の身体」を観ました

- 「伊豆の踊子」(1974)と「四季・奈津子」(1980)

- 名画座の打率

- 暗い眼をした女優─ミシェール・モルガン

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』

アーカイブ

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 482898総閲覧数:

- 81今日の閲覧数:

- 409昨日の閲覧数:

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- 周防大島の上空

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- 小津安二郎の世界-「東京物語」の尾道を歩く

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 小林秀雄の「山の上の家」

- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- 九州大学社会学・安立ゼミの懇親会

- タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画

- 柳川・地域づくり協力隊の阿部さん

- 著書・論文・報告書など

- 唐津小旅行

- 首里のあひる

- 信濃追分で、堀辰雄と加藤周一を歩く

- 2015年 「はかた夢松原の会」の「水と緑とまちづくり報告会」

- ベンツ6

- コレージュ・ド・フランス前のミシェル・フーコー広場

- 博多・灯明ウォッチングが始まります

- 今週の一押しポッドキャスト

カテゴリー

- トップ (1,659)