岡倉天心 茶の本 THE BOOK OF TEA

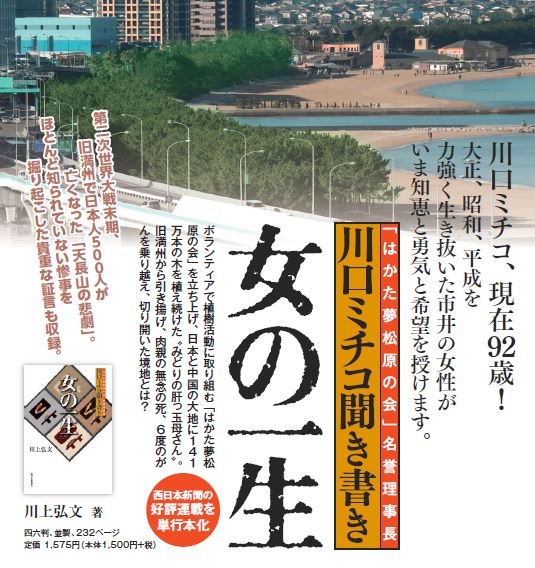

大学&大学院時代・社会学科の同級生、田中秀隆くんが、『現代語でさらりと読む茶の古典 岡倉天心 茶の本 THE BOOK OF TEA』を出版されました。

友人の田中秀隆くんは、何をかくそう、いまや、田中仙堂を襲名して大日本茶道学会・副会長なんですが、ここでは仙堂ではなく、研究者として秀隆の名前で出ているようですね。福岡にも時々、お茶の指導に来ているそうです。

【注】

出版社のサイトには「近代の名著として名高い『茶の本』は、明治39年(1906)に岡倉天心(1863 〜1913)が英語で書きアメリカで出版した書物です。そのタイトルや、再編集された利休の逸話・切腹話が多いことから、「茶道」について説きおこした本とも思われがちですが、実は、ハラキリで欧米に認知されていた当時の日本人を、日本の文化を擁護するために、欧米でも飲まれている「茶(紅茶)」を引き合いに出し、理解を求める意向で執筆されたものでした。七章からなる本文は短いものですが、どう解釈するかは訳者に負うところが大きい書でもあります。今回は、茶の道学実を兼ね備えた筆者が原文に挑んだ、茶の湯関係者待望の一冊です」・・・とあります。

岡倉天心、ボストン美術館で活躍して、アメリカに日本文化を導入した先達ですからね。

http://www.tankosha.co.jp/ec/products/detail.php?product_id=1576

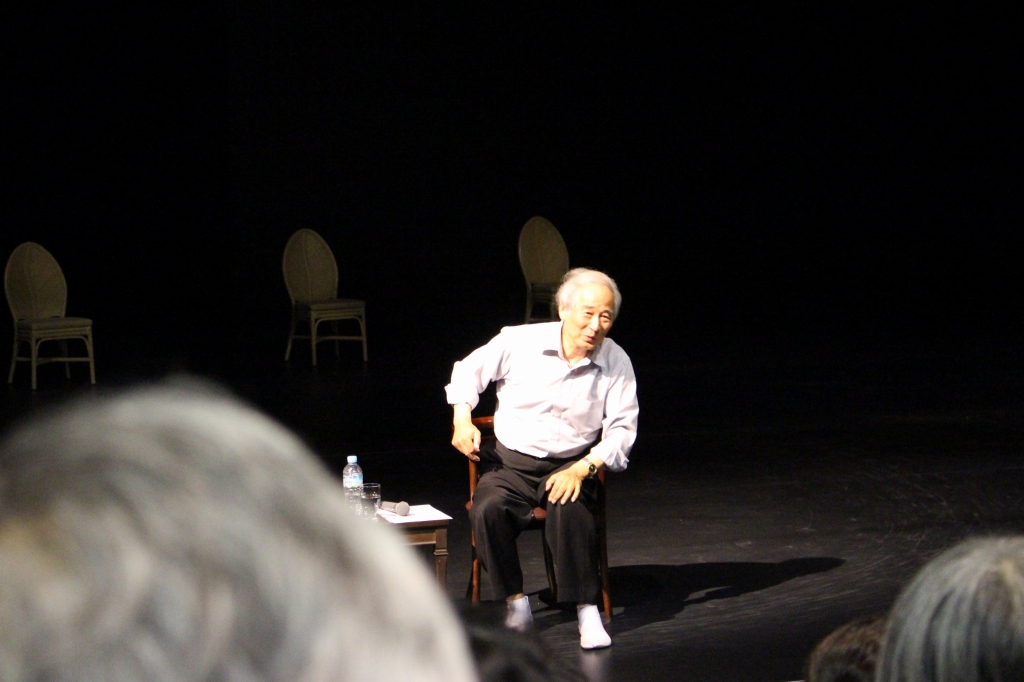

九州大学でエズラ・ヴォーゲル先生の講演会がありました

九州大学でエズラ・ヴォーゲル先生の講演会がありました。「ジャパン・アズ・ナンバーワン」が出版されたのが1990年らしいので、学生・院生が生まれる前のことですね。いまや、だれひとり、日本がナンバーワンだなどと思わない時代になりました。私がたまたま滞在していたハーバード大学でヴォーゲル先生の退職記念講義に出席したのが2000年ですから、それももうだいぶ前のことになります。ハーバード大学には「定年」というきまりはありませんが、いちおうの目安としてあるのは70歳だそうです。ですから、現在、御年83歳くらいになるのかなぁ。今回は「鄧小平」についての大著について語られました。すごいですね。80歳をこえてかくしゃくとしていて、英語でなく流暢な日本語で講演されました。現在は、日本より中国研究のほうに力を入れておられるようですが、それはアメリカにたいする一種の責任感だとおっしゃっていましたね。

『介護系NPOの最前線』が出版されてから10年

NPO法人「たすけあい佐賀」のことは、2003年に出版した『介護系NPOの最前線―全国トップ16の実像』(ミネルヴァ書房)でも大きく取り上げています。あれから10年、着実に発展してきていますね。介護保険制度のほうは、紆余曲折、ダッチロールが多く、頻繁な制度改正もあって、福祉NPOにとっては必ずしも順調な道のりではなかったと思いますが、「たすけあい佐賀」のほうは、福祉NPOの中でももっともがんばっている団体のひとつではないでしょうか。

今回、事務局のお話しをうかがいながら、なるほど、これがその秘訣か、というようなところがいくつも発見できました。

『介護系NPOの最前線』が出版されてから10年、その後の展開をふまえてそろそろリライトしたいですね。

ニッポンがお亡くなりに・・・

ニッポンがお亡くなりに。

今回の利賀村の演劇のハイライトは8月31日夜に上演された「世界の果てからこんにちは」だったろう。

台風の影響で降りしきる雨の中を、野外劇場をびっしりと立錐の余地もなく埋め尽くした観客の中で「世界の果てからこんにちは」が上演された。

これは、鈴木忠志演劇のエッセンスがつまった花火ショーとも言うべきもののようで、舞台では演劇が、背後の池では花火が、さらにその背後の山はライトアップされて、一種、荘厳な雰囲気に包まれる。

多彩な花火が、空襲や爆撃や特攻隊の自爆のように使われる。そして背後に浮かび上がる日本の里山。

その中に「ニッポンがお亡くなりになりました」というメッセージが届けられる。

「世界の果てからこんにちは」が最初に上演された20年以上前には、バブルで失われた日本の古き良き面影のことがイメージされたのではないか。

ところが、いま、これをきくと、冗談ではなく、ほんとうに、日本全体が逝去していくかのようなリアリティがあるのだ。

降りしきる雨の中でずぶ濡れになりながら、心底、畏怖を感じさせる芝居だった。

共生社会学コースの大学院の夏季入試

昨日は私の所属する共生社会学コースの大学院の夏季入試でしたが、受験生はたった二人。そのうち、われわれの共生社会学を志望した唯一の学生は、欠席だった。大騒ぎして入試問題作ったのに、ちょっと虚しい。

私が学生の頃、大学院入試は、けっこう難関だった。真剣に受験勉強や語学の準備をして備えた(何しろ、英語だけでなくフランス語もあった)。

大学院に進学すると、何か、次の新たな世界が開けてくるように感じていた。

その後、大学院重点化などと、各地で大学院の規模も定員も拡大したが、今では志望者や受験生を確保するのがたいへんだ。かつての夢は剥落してしまったのだろうか。でもそれは大学院に限ったことでなく、日本全体から、夢や将来への期待が、しぼんでいるのを感じる。

夢や期待が持ちにくい時代。身近で安全なところで小満足していく傾向。縮みながら老いて衰退していくのが日本の未来なのかなぁ。

ハリアー反乱・危篤。クルマは人間の気持ちを推し量れるのか?

ハリアーさん危篤。出張から5日ぶりに戻ってきて朝クルマのエンジンキーを回す。エンジンはかかるがすぐにストールしてしまう。ちょっと前から前兆はあった。しかしこれまではストールしそうになったらすぐにアクセルをふかすと通常のアイドリングに戻っていたのだが、今朝はそうはいかない。いよいよ来たか。しばらく奮闘してからトヨタの修理工場に電話する。おりあしく休業日。JAFに連絡。修理はできない修理工場までレッカーするだけ、と言われる。しかたなくレッカー予約。翌朝レッカーしてもらう。診察結果は、エンジンフローめぐりの故障。部品交換ふたつで8万円近くかかるという。痛いなぁ。思えばこのハリアーもわが家にきて13年になる。中古を購入したのだから実年齢は15歳以上。とうに13万5千キロを超えて、いまどきのクルマにしたら長寿なのかな。人間だって高齢化してるし、ここまできたら、介護しながら、もうちょっとがんばろうか、と高額の修理を頼んだ。でも不思議なのは、そろそろ買い換え時かなぁ、などと家人と話したりしている気配を、こいつが敏感に察知して、へそをまげた気配が濃厚なこと。クルマにも気持ちがあるんだなぁ。「おれを見捨てるつもりなのか」と機嫌をそこねたのに違いない。人間と同じですね。気持ちが大切。すまんすまん。

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 396215総訪問者数:

- 16今日の訪問者数:

- 33昨日の訪問者数:

最近の記事

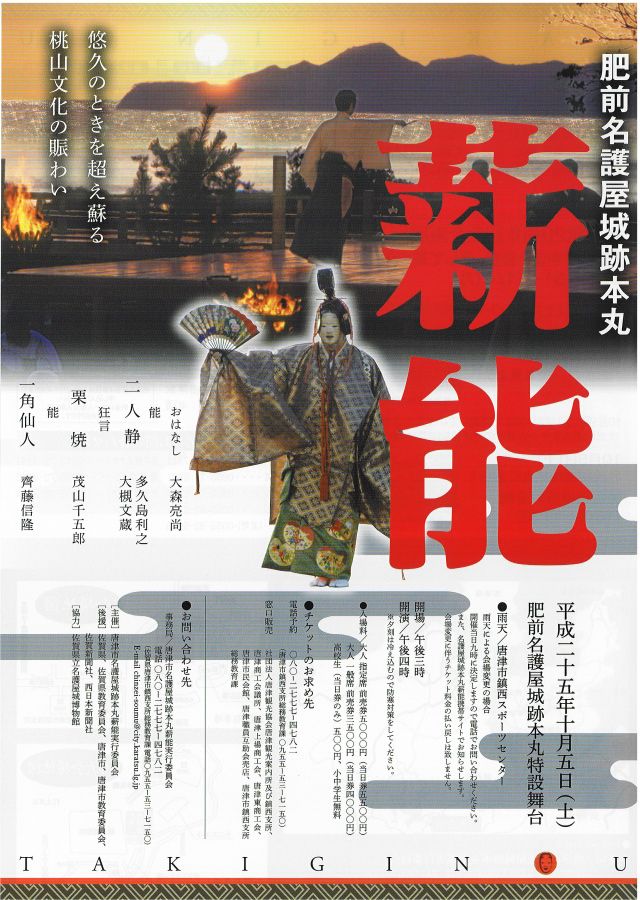

- 唐津小旅行

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 福岡の「第二宅老所よりあい」

- 『福祉社会学の思考』(弦書房)の書評

- 「CareTEX福岡‘24」で講演をしました

- 共同通信 の『福祉社会学の思考』書評

- 中日新聞にコメントが掲載されました(東京新聞、北陸中日新聞にも)

- ジャカランダの花

- 図書館奇譚

- 【CareTEX福岡’24】の専門セミナーに登壇します

- 『ボランティアと有償ボランティア』が入試問題に出題されました

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が新聞で書評されました

- 長湯温泉(その2)

- ラムネ温泉(大分県竹田市・長湯温泉)

- CareTEX福岡’24 (マリンメッセ福岡)専門セミナーで講演します

- ジブリ温泉(その2)岩手県花巻温泉

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- ジブリ温泉(その1)──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

- 立命館大学・加藤周一文庫のこと

- 加藤周一の小さな机

- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」

- 私の原点──加藤周一その2

- 私の原点──加藤周一

- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード

- 名古屋のジブリパークに行きました

- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました

- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します

- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと

- マンガ版「君たちはどう生きるか」

- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集

- 「君たちはどう生きるか」という問い

- 「君たちはどう生きるか」もうすぐフランスでも公開だそうです

- 戦争の時代に宮崎アニメを読む

- プラネタリウムで「銀河鉄道の夜」体験

- 12月に愛知県名古屋市でセミナー講師をつとめます

- 中村学園大学で「社会福祉とボランティア」の授業をします

- 「記者ありき─六鼓・菊竹淳」を観ました

- 西日本新聞で『福祉の起原』が紹介されました

- 社会学、出会い直しの会

- 『福祉社会学研究』に私の著書『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』の書評が掲載

- 『共生社会学』Vol.12──退任記念号

- 市民協ミーティング2023 in 佐賀

- 8月、市民協が佐賀・熊本・鹿児島でフォーラム・キャラバン

- 「鈴木敏夫とジブリ展」に行きました

- 『福祉社会学研究』№20 での書評

- 京都の同志社大学で「福祉社会学会」設立20周年シンポジウム

- 大阪ボランティア協会の早瀬昇さんが『ボランティアと有償ボランティア』を書評して下さいました

- 『放送レポート』最新号で『福祉の起原』が紹介されています

- ブックトーク後のサイン会

- 新著『福祉の起原』のブックトーク

- 不思議なシンクロ──「鈴木敏夫とジブリ展」がスタート

- 『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生 トークセッション

- 『社会学評論』最新号に『ボランティアと有償ボランティア』の書評が掲載

- シンポジウム「見田宗介/真木悠介を継承する」

- UCLAのスティーブン・ウォーレス教授の逝去

- 超高齢社会に社会学からの解

- 九州大学からの海外発信

- 九州大学での最終講義を行いました(2023年2月6日)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。

- 研究の国際発信──『超高齢社会の乗り越え方』

- 最終講義日程(九州大学広報室)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)のカバーが決まりました

- 新年のご挨拶

- 見田宗介先生を偲ぶ会

- 戦争の乗り越えは可能か(西日本新聞・随筆喫茶)

- 「戦争の乗り越えは可能か」─「千と千尋の神隠し」から考える

- 佐藤忠男さんを偲んで(シネラ)

- 大阪・中之島の「大阪図書館」

- 北九州市立美術館の「祈り・藤原新也」

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』─香川県丸亀市でお話しをします

- 「コロナ禍のもとでのボランティアやNPO法人の活動の実態と課題──オンラインによる社会調査実習の試み」

- 「森田かずよ 世界に一つだけ、私の身体」を観ました

- 「伊豆の踊子」(1974)と「四季・奈津子」(1980)

- 名画座の打率

- 暗い眼をした女優─ミシェール・モルガン

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』

アーカイブ

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 482874総閲覧数:

- 57今日の閲覧数:

- 409昨日の閲覧数:

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 小林秀雄の「山の上の家」

- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- 九州大学社会学・安立ゼミの懇親会

- タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画

- 周防大島の上空

- 小津安二郎の世界-「東京物語」の尾道を歩く

- 柳川・地域づくり協力隊の阿部さん

- 著書・論文・報告書など

- 唐津小旅行

- 首里のあひる

- 信濃追分で、堀辰雄と加藤周一を歩く

- 2015年 「はかた夢松原の会」の「水と緑とまちづくり報告会」

- ベンツ6

- コレージュ・ド・フランス前のミシェル・フーコー広場

- 博多・灯明ウォッチングが始まります

- 今週の一押しポッドキャスト

カテゴリー

- トップ (1,659)