インターネットと選挙

総選挙が近いけれど、学生の選挙への関心は、さっぱり盛り上がらない。隣国・韓国の大統領選挙で、安候補の登場で、若者の政治参加が大きく盛り上がっているのと対照的だ。このことについて、韓国からの留学生と話し合ってみた。大きな違いのひとつは、インターネットが選挙戦にどういう役割を果たしているか、のようだ。韓国だけでなく、アメリカのオバマはじめ、世界中が、インターネットを活用して、選挙への若者の関心を引き寄せているのにくらべ、日本は、どうやら「ガラパゴス化」というべきか「化石化」というべきか、インターネットやSNSが選挙では「禁止」になってしまう。どうしたことか。これは90年前の法律を引きずっているとか、新聞・TVなど既存の大手メディアが、競争相手のインターネット参入を拒んでいるからとか、いろいろな解説があるようだ。しかしいずれにせよ、結果的には、こうやって若者を選挙や政治から見事に「排除」しているのだなぁ。何しろ、いまどきの若者は、まずぜったいに「新聞」なんか読んでないから、選挙や争点についても、まず関心ないということになってしまうのだろう。しかし将来的には、このインターネットの世界が政治に入ってくることを、日本だけが拒み続けていくことなど出来るはずがない、絶対に。そうして、若者の政治参加がインターネットによって進むと、はたして「乱世」になるのか「動乱」になるのか、「革命」になるのか「保守化」するのか、はたまた「民主化」になるのか「近代化」になるのか、予測することは難しいけれど、現在のような政治状況がいっきに変わることは間違いないだろうと思われる。

大阪・中之島図書館

大阪・中之島図書館

大阪に行く機会があったので、今なにかと話題の大阪市役所の真ん前にある「中之島図書館」に行ってみた。ここは素晴らしい図書館である。外観は威風堂々、内に入るとしっとりとして図書館らしい濃密な空気がある。ここに来るのは二度目だが、他にはなかなか場所だと思う。この図書館を、何かと話題の橋下大阪市長が「廃止」する方針だという。橋下市長は「あんなところに図書館を置く必要はない」として集客施設などに活用する意向なのだそうだ。やれやれ、じゃあいったい、図書館とはどんなところにおくものなのか。そのうち町の中心に学校なんか必要ない、として集客施設なんかにしていくつもりなのか。ここを見ていると、問題は図書館にかぎらない。文化とは何か、社会とは何か、私たちとは何か、という問題提起を突きつけられていると思った。

異次元空間への入り口──伏見稲荷

異次元空間への入り口

京都・伏見稲荷神社に行った。ここは外人さんにも大人気の異次元スポット。たしかに、奥千本という奉納鳥居の郡立はちょっとみものだ(千本どころか万本あるという)。みんなふらふらと吸い込まれるようにこの異次元空間をくぐってゆく。赤というよりオレンジ色であって、やはり非日常的な色彩だ。そこを支配しているのは狐さんであって人間ではない。しかも急な坂を上るようにして万以上もあるというオレンジ色の鳥居をくぐっていく。これは脱日常へむけた、自己をむなしゅうしていく修行でもあるのか・・・そんなことはないか。稲荷は異次元空間へ入っていく門なんだが、たどり着いた先は、商売繁盛・入試合格といったこれはまたきわめてというか、あまりに現世的なナマの利益願望なんだから。修行を通じて現世を超越するのでなく、かえってどぎついまでの現世利益にまみれた自分を発見する。これもまた、修行、なのかな。

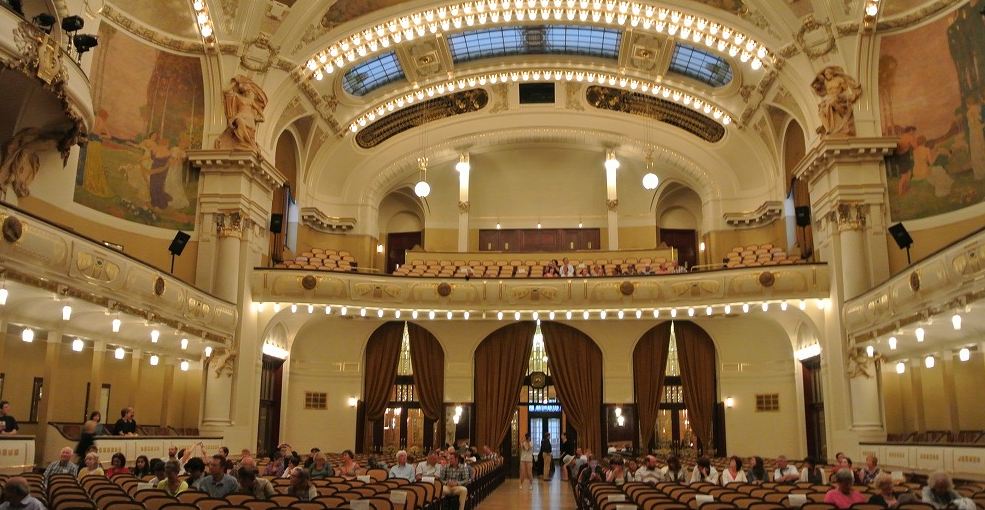

プラハの夢のホール 「スタヴォフスケー劇場」

プラハの夢のホール「スタヴォフスケー劇場」

ここが映画『アマデウス』が収録された劇場。モーツァルトが3度もやってきて、ここでオペラを上演したのです。ここがその劇場なのかと思うと、感慨ふかいものがあります。はいってみると、予想外に小さい。ぐっと小さい感じです。しかし、舞台に引き込まれるように近く、そして「夢の空間」というにふさわしい、劇場としての「華」にあふれています。

調べてみると・・・世界中のオペラハウスの中でも、現存するものとしては最古の劇場だそうです。1787年10月にモーツァルトの「ドン・ジョヴァンニ」が初演されたという栄光の歴史を誇り、「フィガロの結婚」や「魔笛」も大成功を収めたとあります。1791年には最後のオペラ「皇帝ティトの慈悲」も初演されたそうです。ううーん。プラハは、すごい。

夢のような空間

なかはこんなに小さい。

コンサートのあと、外にでると夕立がしていた。

幻想図書館(1)— Boston Public Library

これは2005年初夏のある晩のボストン公共図書館です。

この 図書館は「パブリック・ライブラリ」です。公共図書館ですが、行政が主導して造ったも のではありません。市民による自発的な発意で造られ、市民が資金を拠出し、そして市民のための図書館として運営されています。だからこそここに 「Public Library」という名前が冠せられたのです。訪ねると分かるとおり、ここは驚異の空間なのです。たとえば日本ではひっくりかえってもこういう空間を市 民が作ることはあり得ないだろう、と絶望的に思ってしまうような空間なのです。そういう意味で、歴史と文化と、それを造る人間について思いをはせるための 空間でもあります。朝は9時から夜は9時まで年中無休で開館しています(但し、土日は時間短縮。また夏期は日曜閉館)。私はここがどうしようもなく気に 入って毎日通いました。そして、そこに不思議な図書館マニアが多数生息していることを知りました(その一部についてはブログにも書いたことがあります)。 しかし、よほどの図書館マニアでも毎日、朝から夜までいることはありえません。私もだいたい朝に入館し、夕方には帰宅していました。しかし何回か必要に迫 れられて、あるいは気分が高揚して夜の閉館時まで図書館にいたことがあります。その時、「夜の図書館」というのは、昼間の図書館とは違った別の顔をもって いて、不思議に神秘的なことを知りました。その神秘さを、少しでもご紹介したいと思います。写真を見ていただくと分かるとおり、日本の図書館にはない、き わめて幻想的な空間です。うまく表現できる言葉がないので、とりあえず「きわめて西洋的な空間」と仮説しておきましょう。空間構成、そこに漂う宗教性、そ れを造ってきた歴史。そして、ここで求められている知は、たんなる世俗的な知(だけ)ではなくて、世俗を超越した世界を求めているのだ、と感じさせてくれ ます。われわれは、こうした空間の中で、時空を超えて、人類の歴史や、その精神性につながることが出来る。大げさに言えば…。そこには、おそらく中世から の僧院の図書室の伝統が、近代の図書館のひとつの源流になっているのではなでしょうか。そういうことを、この空間は、考えさせてくれます。さて、みなさん は、いかがお感じになるでしょうか。

ボストン公共図書館の正面玄関。ボストンの中心、コプレー広場に面している。左右に女神の像。

ボストン公共図書館の正面玄関。ボストンの中心、コプレー広場に面している。左右に女神の像。

入り口から入ると、そこは中世の僧院の階段のようだ。

階段から入り口を見る。なんという空間だろう

階段から入り口を見る。なんという空間だろう

中央階段の踊り場から。ちょっと日本にはありえない空間。夢の空間。

中央階段の踊り場から。ちょっと日本にはありえない空間。夢の空間。  2階にあがると、これが巨大なリーディングルーム。日本のどの大学の図書館がこれに匹敵できるだろうか。

2階にあがると、これが巨大なリーディングルーム。日本のどの大学の図書館がこれに匹敵できるだろうか。  不思議な灯りが灯っている。幻想的だ。

不思議な灯りが灯っている。幻想的だ。  ボールルームのような幻想的な広間。スペシャル・レクチャーなどが行われる。

ボールルームのような幻想的な広間。スペシャル・レクチャーなどが行われる。  夜の中庭。昼は多くの人がここでサンドイッチなどをほおばる。

夜の中庭。昼は多くの人がここでサンドイッチなどをほおばる。  列柱がヨーロッパの中世の僧院のようだ。

列柱がヨーロッパの中世の僧院のようだ。  閉館時間になって外にでると、そこはコプレー広場なのだ。まさしくボストンの夜。

閉館時間になって外にでると、そこはコプレー広場なのだ。まさしくボストンの夜。

幻想図書館(2)ニューヨーク公共図書館( New York Public Library)

これは2004年初夏にニューヨークを訪ねた時の写真です。

このニューヨーク公共図書館も、初めて訪れた時には度肝を抜かれた。こんなすばらしい図 書館が、ニューヨークの町のど真ん中にあって、旅人にも誰にもでもオープンに開かれている(実際、ノートパソコンを持参すると、登録したりidをもらった りすることもなく、いきなりインターネットに接続できて、日本へとメールできたりする。ボストン公共図書館でも出来るのだが、居住者証明をもっていって id とパスワードをもらう必要があった)。現在のアメリカでは、大学の図書館は、インターネットのセキュリティがやかましくなっているので、旅人としてみる と、大学図書館は、たいへんに使い勝手が悪い。そのてん、公共図書館は、サンフランシスコにせよ、ボストンにせよ、そしてこのニューヨークにせよ、抜群で ある。そして図書館が、独自に、いろいろ検討したうえで、主体的に「図書館がネットワークへの接続環境を提供する」ことを決したことも特筆されよう。日本 の図書館が、独自に、このようなことを決断できるだろうか。 『サーカスが来た』で有名な亀井 俊介氏の『ニューヨーク』(岩波新書)にも、たしか、ニューヨークにきて、このニューヨーク公共図書館に飛び込んで、ニューヨーク・タイムズだったかでア パート探しをした経験が述べられていた。昔から、この図書館は、外からやって来た人にも開かれている「驚異の図書館」だったのだ。 ニューヨーク公共図書館については『未来をつくる図書館―ニューヨークからの報告― 』 菅谷 明子 (著) 岩波新書、にも詳しく述べられているが、まずは実際に訪れるとどんなものなのか。じっくりみて下さい。

正面入り口。タイムズ・スクエアや、クライスラービルディングからも、ほど近い。ニューヨークの中心部にある。観光ルートにも入っている図書館なのだ。

ビルの入り口のライオンは、じつは図書館が起源なのか。

入り口階段は、ボストン公共図書館のほうが良い⁉

シャンデリアはボストン公共図書館にそっくりだ。この当時の流行なのか。

リーディングルームがいくつかある 。

この熱気には圧倒される。日本の図書館で、平日で、こんなに満員なところが、はたしてあるだろうか。

貴重書のあるところは、やはりニューヨークならでは。

天井画をみているだけで楽しい。

図書館というより美術館

壮観です

ボストン公共図書館と比べると、ニューヨーク公共図書館は、ダイナミックに現代化を進めている印象がある。そして、ゆっくりと研究している人より、攻撃的に現在を生きている人が多いような印象(あくまでも個人的な印象)をもった。

ボストン公共図書館と比べると、ニューヨーク公共図書館は、ダイナミックに現代化を進めている印象がある。そして、ゆっくりと研究している人より、攻撃的に現在を生きている人が多いような印象(あくまでも個人的な印象)をもった。

ニューヨークらしい風景だと思う。アメリカに暮らして、戸外で本を読むことの爽快さをしった(日本のように蚊がぶんぶんだとちょっと無理だ)。

ニューヨークらしい風景だと思う。アメリカに暮らして、戸外で本を読むことの爽快さをしった(日本のように蚊がぶんぶんだとちょっと無理だ)。  ボストン公共図書館にも、素敵なレストランがあった。図書館に通う時期には、なかなかこういうレストランでゆっくりというわけにもいかないのだが。

ボストン公共図書館にも、素敵なレストランがあった。図書館に通う時期には、なかなかこういうレストランでゆっくりというわけにもいかないのだが。  ガートルード・スタインの銅像。

ガートルード・スタインの銅像。

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 396215総訪問者数:

- 16今日の訪問者数:

- 33昨日の訪問者数:

最近の記事

- 唐津小旅行

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 福岡の「第二宅老所よりあい」

- 『福祉社会学の思考』(弦書房)の書評

- 「CareTEX福岡‘24」で講演をしました

- 共同通信 の『福祉社会学の思考』書評

- 中日新聞にコメントが掲載されました(東京新聞、北陸中日新聞にも)

- ジャカランダの花

- 図書館奇譚

- 【CareTEX福岡’24】の専門セミナーに登壇します

- 『ボランティアと有償ボランティア』が入試問題に出題されました

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が新聞で書評されました

- 長湯温泉(その2)

- ラムネ温泉(大分県竹田市・長湯温泉)

- CareTEX福岡’24 (マリンメッセ福岡)専門セミナーで講演します

- ジブリ温泉(その2)岩手県花巻温泉

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- ジブリ温泉(その1)──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

- 立命館大学・加藤周一文庫のこと

- 加藤周一の小さな机

- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」

- 私の原点──加藤周一その2

- 私の原点──加藤周一

- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード

- 名古屋のジブリパークに行きました

- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました

- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します

- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと

- マンガ版「君たちはどう生きるか」

- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集

- 「君たちはどう生きるか」という問い

- 「君たちはどう生きるか」もうすぐフランスでも公開だそうです

- 戦争の時代に宮崎アニメを読む

- プラネタリウムで「銀河鉄道の夜」体験

- 12月に愛知県名古屋市でセミナー講師をつとめます

- 中村学園大学で「社会福祉とボランティア」の授業をします

- 「記者ありき─六鼓・菊竹淳」を観ました

- 西日本新聞で『福祉の起原』が紹介されました

- 社会学、出会い直しの会

- 『福祉社会学研究』に私の著書『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』の書評が掲載

- 『共生社会学』Vol.12──退任記念号

- 市民協ミーティング2023 in 佐賀

- 8月、市民協が佐賀・熊本・鹿児島でフォーラム・キャラバン

- 「鈴木敏夫とジブリ展」に行きました

- 『福祉社会学研究』№20 での書評

- 京都の同志社大学で「福祉社会学会」設立20周年シンポジウム

- 大阪ボランティア協会の早瀬昇さんが『ボランティアと有償ボランティア』を書評して下さいました

- 『放送レポート』最新号で『福祉の起原』が紹介されています

- ブックトーク後のサイン会

- 新著『福祉の起原』のブックトーク

- 不思議なシンクロ──「鈴木敏夫とジブリ展」がスタート

- 『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生 トークセッション

- 『社会学評論』最新号に『ボランティアと有償ボランティア』の書評が掲載

- シンポジウム「見田宗介/真木悠介を継承する」

- UCLAのスティーブン・ウォーレス教授の逝去

- 超高齢社会に社会学からの解

- 九州大学からの海外発信

- 九州大学での最終講義を行いました(2023年2月6日)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。

- 研究の国際発信──『超高齢社会の乗り越え方』

- 最終講義日程(九州大学広報室)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)のカバーが決まりました

- 新年のご挨拶

- 見田宗介先生を偲ぶ会

- 戦争の乗り越えは可能か(西日本新聞・随筆喫茶)

- 「戦争の乗り越えは可能か」─「千と千尋の神隠し」から考える

- 佐藤忠男さんを偲んで(シネラ)

- 大阪・中之島の「大阪図書館」

- 北九州市立美術館の「祈り・藤原新也」

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』─香川県丸亀市でお話しをします

- 「コロナ禍のもとでのボランティアやNPO法人の活動の実態と課題──オンラインによる社会調査実習の試み」

- 「森田かずよ 世界に一つだけ、私の身体」を観ました

- 「伊豆の踊子」(1974)と「四季・奈津子」(1980)

- 名画座の打率

- 暗い眼をした女優─ミシェール・モルガン

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』

アーカイブ

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 482874総閲覧数:

- 57今日の閲覧数:

- 409昨日の閲覧数:

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 小林秀雄の「山の上の家」

- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- 九州大学社会学・安立ゼミの懇親会

- タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画

- 周防大島の上空

- 小津安二郎の世界-「東京物語」の尾道を歩く

- 柳川・地域づくり協力隊の阿部さん

- 著書・論文・報告書など

- 唐津小旅行

- 首里のあひる

- 信濃追分で、堀辰雄と加藤周一を歩く

- 2015年 「はかた夢松原の会」の「水と緑とまちづくり報告会」

- ベンツ6

- コレージュ・ド・フランス前のミシェル・フーコー広場

- 博多・灯明ウォッチングが始まります

- 今週の一押しポッドキャスト

カテゴリー

- トップ (1,659)