アール・ヌーボーの町、パサージュの町

アール・ヌーボーの町、パサージュの町

「アール・ヌーボー(フランス語: Art Nouveau)は、19世紀末から20世紀初頭にかけてヨーロッパを中心に開花した国際的な美術運動。「新しい芸術」を意味する。花や植物などの有機的なモチーフや自由曲線の組み合わせによる従来の様式に囚われない装飾性や、鉄やガラスといった当時の新素材の利用などが特徴。分野としては建築、工芸品、グラフィックデザインなど多岐に亘った。第一次世界大戦を境に、装飾を否定する低コストなモダンデザインが普及するようになると、アール・デコへの移行が起き、アール・ヌーヴォーは世紀末の退廃的なデザインだとして美術史上もほとんど顧みられなくなった。しかし、1960年代のアメリカでアール・ヌーヴォーのリバイバルが起こって以降、その豊かな装飾性、個性的な造形の再評価が進んでおり、新古典主義とモダニズムの架け橋と考えられるようになった」(ウィキペディア)とあるが、こんなものではない。もっともっと豊かで、それを見た者をぐぐぐーっと引きつける魔力のようなものをもっている建築・インテリア芸術だろう。プラハは、まさにアール・ヌーボーの町なのだ。

そしてそこにひそむ「パサージュ」とは。

「パサージュ(passages)とは、19世紀以降のパリにみられる、ガラスのアーケードのついた歩行者専用の商店街のことである。もともと、「パサージュ」とはフランス語で、「通過」や「小径」などをあらわす。パサージュの起源は、1786年にパレ・ロワイヤルの庭園を分譲して店から賃貸料を得た。歩道の整備が進んでいなかった時代に、パサージュは歩行者にとって快適な場所として成功をおさめ、19世紀を中心に建設が流行した」(ウィキペディア)とあるが、パサージュが今日、有名なのはヴァルター・ベンヤミンの『パサージュ論』があるからだろう。そしてプラハは、まさに、アール・ヌーボーの町であり、かつ、パサージュが美しくある町なのだ。

ボストンで乗っていた自転車

ボストンで乗っていた自転車

facebookをみると、大学時代の同級生たちがものすごく自転車フリーク、ものすごく自転車にねっしん、なのでびっくりしています。みんなヘルス・コンシャスを飛び越して、体力的にはスーパーマンみたいになっています。すごいなぁ。

思えば、私も7年ほど前、ボストンの中心部バックベイに住んでいた時、クルマは持てないので、マウンテンバイク自転車を買いました。そしてボストン中をいろいろ走り回っていました。バックベイからチャールズ河をわたって、MITやハーバード大学イェンチン図書館まで毎日のように通っていましたし、ボストン・シンフォニーやボストン美術館にも自転車で行きましたね。そして自転車に関して一番の思い出といえば、ボストン・ハーバーからでる高速艇に自転車を乗せて、ケープコッドまで渡って、ケープコッドの砂浜を一周してきたことですかね。ケープコッドは、ボストン人にとってあこがれの避暑地で、東京人にとっての軽井沢みたいな感じの町なんです。これはその時の写真です。

*ケープコッドというのは、ヨーロッパからアメリカにやってきたピルグリム・ファーザーズが最初にたどり着いた歴史的な場所(半島)です。ジョン・F・ケネディ一家の別荘があることでも有名(別荘は、正確にはちょっと南のハイアニスにあるんですが)。

世界遺産プラハ城

NHK・BSプレミアムで世界遺産プラハ城の番組をやっていました。ついこの間、いったばかりのプラハ城だったので、興味深く視ましたが、やはり人によって視点は異なるもの。私がプラハ城やその周辺でたいへん興味深いと思ったところは取り上げられておらず、あんまり興味関心が持てずにスルーしたところが大きく取り上げられていたりして、まあ、こんなものかな。でも、やっぱりプラハ、すてきあ街ですね。城とか貴族の館とかより、むしろ屈折にとんだ庶民の街角のほうに、より世界遺産にふさわしい歴史の奥行きを感じましたね。

カレル橋の手前から、対岸のプラハ城をのぞむ

有名なモルダウ河にかかるカレル橋

カレル橋のたもと、モーツァルトがやってきて、この教会のパイプオルガンを演奏したという。

北九州アジア太平洋アクティブ・エイジング会議2012に参加します

北九州アジア太平洋アクティブ・エイジング会議2012に参加します。

九州大学社会学科では、小川全夫九州大学名誉教授が中心となってすすめ、安立清史九州大学教授も長年かかわってきている「アジア太平洋アクティブ・エイジング会議(ACAP)」が、今年は北九州市の「北九州国際会議場」で開催されるので、それに参加して、ハワイ大学、韓国、インドネシア、シンガポール、マレーシア、などからの参加者と国際交流を行うことになりました。九州大学から北九州市へ向けてバスを準備します。詳しい内容やスケジュールなどは次を参照して下さい。

http://aabc.jp/acap/

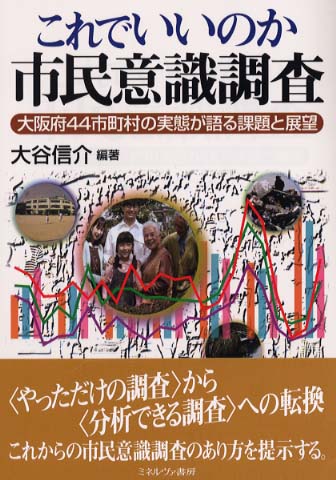

これでいいのか市民意識調査

就職氷河期と言われるこのご時世、社会学の学生でも、公務員・行政職志望が増えている。聞いてみると、公務員なら結婚しても出産しても働き続けることができる、安定した職場だ、男女差別がない(少ない)、全国各地を転々とするような転勤がない、などというところが志望動機のようだ。たしかに職場の条件として、こうした長所のある職場だろう。でも、それだけでけか。そもそもなぜ公務員を志望するのか、公務員としてやってみたい仕事とは何なのか、そういう「仕事」としての側面はほとんど考えられていない。公務員の仕事について何ら具体的なイメージなしに、職場条件としての公務員だけで志望し、やりたい仕事のイメージもなしに公務員になっていってはたして良いものか。そういうことは、公務員志望の諸君には、よくよく考えていただく必要がある。

さて、紹介する大谷信介編著の『これでいいのか市民意識調査』(ミネルヴァ書房)は、こうした公務員の仕事の内容について考えるうえで、たいへん示唆に富む。公務員志望の社会学学生にとっては「必読」の書である。

本書において、大阪府内の多くの自治体の行った「市民意識調査」を収集・分析して、そこから自治体の行う市民意識調査の問題点をえぐりだしている。読んでみると、これはスリリングであり、エキサイティングであり、なるほど、そうだったのか、たしかにそうだ、というやんやの喝采であり、これはいかん、これから公務員になる学生には、こういう役所の実態をしかと認識して、こうした現状を打破するために、社会学や社会調査をもーれつに勉強して、役所を内側から改革していっていただきたい、とせつに願うようにさせる本である。

私にも、福岡県下のいくつかの自治体のアンケート調査を、委員として手伝った経験がある。その経験から言えば、まさに、大谷さんのこの本での経験は、福岡県でもあてはまり・・・おそらく全国の自治体(かつては3300以上あったが、現在では・・・)のほとんどすべてであてはまる実態ではないだろうか。

ということは、おそろしいほどの税金が、まったくムダな調査のために費やされている可能性があり、多くの貴重なデータが死んでいる可能性があり、そのために自治体の施策や方向性が歪んでいる可能性がある、ということである。

これは重大事だ。だったら自治体は、市民意識調査などやめてしまえ・・・とはならない。

そうではなくて、アンケート調査や社会調査や統計や分析に、もうすこし深い知識と見識とスキルをもった学生が、自治体職員となってがんばれば良いのである。そうすれば、現在の自治体は、飛躍的に大進歩する・・・とはすぐには言えないまでも、だいぶましになるのではないだろうか。

という意味において、この書は、社会学学生、とくに公務員志望の社会学学生、またこれから社会調査実習に入る学生にとって「必読」の書であり、この書をてこにして、ぜひ社会学や社会調査実習に力をいれて、そのうえで公務員になっていってもらいたいとせつに願わずにはいられない本なのである(べつに公務員になることを薦めているわけではありません。でも社会学学生の三分の一くらいが公務員志望になっている現状では、せめてこの本くらい読んだうえで公務員になっていってくれよ、と願うばかりです)。

バリ島の棚田で見つけた昆虫

バリ島の棚田で見つけた昆虫

NHKのワイルドライフというBS番組でバリ島の棚田を紹介していた。世界屈指の美しい棚田と里山。ウブドには何度か行ったけれど、あそこは素晴らしい風景、棚田とか里山とか、ケチャなどの民衆芸能とか、世界遺産とでもいうべきものがたくさん残っているマスト・ゴーの観光地ですね。さて、ここに4年前滞在していた時に、現地のガイドを雇って、棚田ツアー(こういうネイチャーツアーがあったんだ)に出かけたときの写真を。急坂を下りていって棚田に入る。そこは厳重に管理されている田んぼなので、つねに現地住民の監視の目が光っているので、観光客が一人ではいることはできませんね。現地のガイドといっしょに入ったから良かった。また現地人がついてないと入ったとしても迷子になってしまいます。そこでみつけた仰天もののうつくしいバッタ。こんなにカラフルなバッタをかつて見たことはありません。また、これまた美しく輝くハムシ。これは昆虫図鑑にもよくのっている美しいハムシですね。

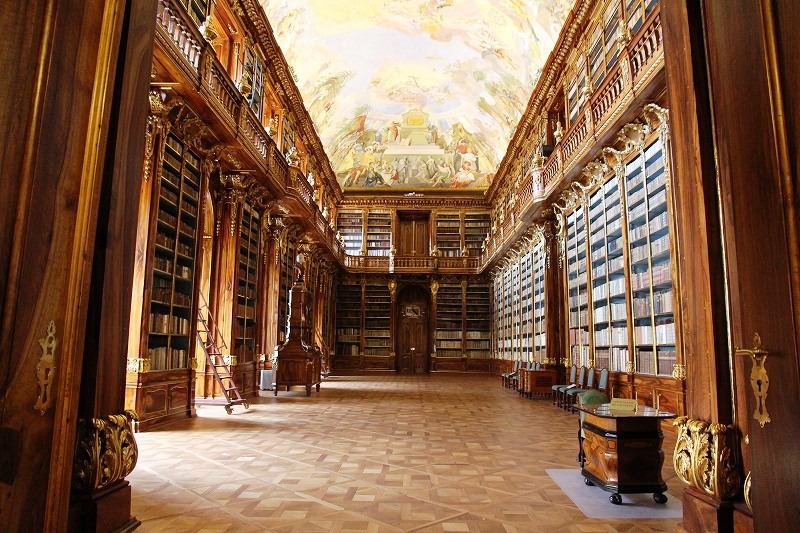

夢のホール、スメタナ・ホール

夢のホール、スメタナ・ホール

私がプラハに滞在した8月上旬、クラシック音楽界はシーズンオフなので、チェコ・フィルハーモニーはじめ、有名な楽団は夏休みだ。しかしプラハでは体制転換後、観光都市としてがんばっているためか、夏休みでも途切れなく有名なホールで夏の小コンサートが開かれている。ためしに町のCDショップなどをのぞくとあるわあるわ、たくさんのコンサート情報が。そこでまず有名なスメタナ・ホールから行ってみることにした。ここは、モーツァルトが指揮棒をふったティル劇場や、チェコ・フィルの本拠地ルドルフィヌム(ドボォルザーク・ホール)と並んでたいへん豪華な著名なホールである。ここでたしか「のだめカンタービレ」のロケが行われたのではないか。

天井の演出がすばらしい

プラハの「新世界」

プラハの「新世界」

チェコで新世界といえば、ドヴォルザークの交響曲を思い出してしまう・・・が、それとは違う「新世界」が城のすぐ近くにあった。Michelin Green の地図をみていたら「New World」とあって一つ星がついている。何となく気になって坂道を下っていった。その先は写真のようなどことなく古びた懐かしい感じの街区である。調べてみると

「プラハの新世界は王宮の北西の壁の内側、つまり旧世界の果てにあった。これが出来たのは500年前である。それでいて名前が「新世界」という所にプラハ人独特の皮肉がある」(カメラ評論家のチョートクさんのブログより)とあった。ふうーん。何もないけど懐かしい、ついさまよい込んでいきたくなるところだ。

九州大学・伊都図書館、社会学推薦図書

九州大学・伊都図書館に依頼された推薦図書です。伊都図書館に配架されると思います。

|

書 名 ・ 叢 書 名 等 |

著 編 者 名 |

出 版 社 |

|

|

福祉NPOの社会学 |

安立清史 |

東京大学出版会 |

|

|

二千年紀の社会と思想 |

見田宗介、大澤真幸 |

太田出版 |

|

|

命題コレクション 社会学 |

作田啓一、井上俊 |

ちくま学芸文庫 |

|

|

社会学の歴史 |

奥井智之 |

東京大学出版会 |

|

|

社会学 |

奥井智之 |

東京大学出版会 |

|

|

現代社会の理論 |

見田宗介 |

岩波新書 |

|

|

社会学入門 |

見田宗介 |

岩波新書 |

|

|

逆接の民主主義 |

大澤真幸 |

角川書店 |

|

|

ふしぎなキリスト教 |

橋爪大三郎、大澤真幸 |

講談社現代新書 |

|

|

自由を考える |

東浩紀、大澤真幸 |

日本放送出版会 |

|

|

定本 見田宗介著作集 Ⅷ 社会学の主題と方法 |

見田宗介 |

岩波書店 |

|

|

定本 見田宗介著作集 Ⅵ 生と死と愛と孤独の社会学 |

見田宗介 |

岩波書店 |

|

|

定本 見田宗介著作集 Ⅴ 現代化日本の精神構造 |

見田宗介 |

岩波書店 |

|

|

定本 見田宗介著作集 Ⅱ 現代社会の比較社会学 |

見田宗介 |

岩波書店 |

|

|

定本 見田宗介著作集 Ⅲ 近代日本の精神構造 |

見田宗介 |

岩波書店 |

|

|

定本 見田宗介著作集 現代社会の理論 |

見田宗介 |

岩波書店 |

インフォメーション

安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照

カウンタ

- 396214総訪問者数:

- 15今日の訪問者数:

- 33昨日の訪問者数:

最近の記事

- 唐津小旅行

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 福岡の「第二宅老所よりあい」

- 『福祉社会学の思考』(弦書房)の書評

- 「CareTEX福岡‘24」で講演をしました

- 共同通信 の『福祉社会学の思考』書評

- 中日新聞にコメントが掲載されました(東京新聞、北陸中日新聞にも)

- ジャカランダの花

- 図書館奇譚

- 【CareTEX福岡’24】の専門セミナーに登壇します

- 『ボランティアと有償ボランティア』が入試問題に出題されました

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が新聞で書評されました

- 長湯温泉(その2)

- ラムネ温泉(大分県竹田市・長湯温泉)

- CareTEX福岡’24 (マリンメッセ福岡)専門セミナーで講演します

- ジブリ温泉(その2)岩手県花巻温泉

- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る

- ジブリ温泉(その1)──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉

- 「無法松の一生」を観る

- 大濠雲海

- 博多で講演と対談をしました

- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました

- Chat GPTに論争をふっかける

- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎

- 福岡の桜、一挙に満開

- 福岡の桜開花(3/27)

- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます

- 福岡城跡の仮設・天守台

- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー

- 福岡・桜祭り

- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催

- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催

- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜

- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告

- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問

- 認定NPO法人・市民協の理事会

- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行

- ボストン・シンフォニーの小澤征璽

- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒

- 加藤周一、座頭市を語る

- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史

- ジブリ・加藤周一・座頭市

- 立命館大学・加藤周一文庫のこと

- 加藤周一の小さな机

- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」

- 私の原点──加藤周一その2

- 私の原点──加藤周一

- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード

- 名古屋のジブリパークに行きました

- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました

- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します

- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと

- マンガ版「君たちはどう生きるか」

- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集

- 「君たちはどう生きるか」という問い

- 「君たちはどう生きるか」もうすぐフランスでも公開だそうです

- 戦争の時代に宮崎アニメを読む

- プラネタリウムで「銀河鉄道の夜」体験

- 12月に愛知県名古屋市でセミナー講師をつとめます

- 中村学園大学で「社会福祉とボランティア」の授業をします

- 「記者ありき─六鼓・菊竹淳」を観ました

- 西日本新聞で『福祉の起原』が紹介されました

- 社会学、出会い直しの会

- 『福祉社会学研究』に私の著書『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』の書評が掲載

- 『共生社会学』Vol.12──退任記念号

- 市民協ミーティング2023 in 佐賀

- 8月、市民協が佐賀・熊本・鹿児島でフォーラム・キャラバン

- 「鈴木敏夫とジブリ展」に行きました

- 『福祉社会学研究』№20 での書評

- 京都の同志社大学で「福祉社会学会」設立20周年シンポジウム

- 大阪ボランティア協会の早瀬昇さんが『ボランティアと有償ボランティア』を書評して下さいました

- 『放送レポート』最新号で『福祉の起原』が紹介されています

- ブックトーク後のサイン会

- 新著『福祉の起原』のブックトーク

- 不思議なシンクロ──「鈴木敏夫とジブリ展」がスタート

- 『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生 トークセッション

- 『社会学評論』最新号に『ボランティアと有償ボランティア』の書評が掲載

- シンポジウム「見田宗介/真木悠介を継承する」

- UCLAのスティーブン・ウォーレス教授の逝去

- 超高齢社会に社会学からの解

- 九州大学からの海外発信

- 九州大学での最終講義を行いました(2023年2月6日)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。

- 研究の国際発信──『超高齢社会の乗り越え方』

- 最終講義日程(九州大学広報室)

- 新著『福祉の起原』(弦書房)のカバーが決まりました

- 新年のご挨拶

- 見田宗介先生を偲ぶ会

- 戦争の乗り越えは可能か(西日本新聞・随筆喫茶)

- 「戦争の乗り越えは可能か」─「千と千尋の神隠し」から考える

- 佐藤忠男さんを偲んで(シネラ)

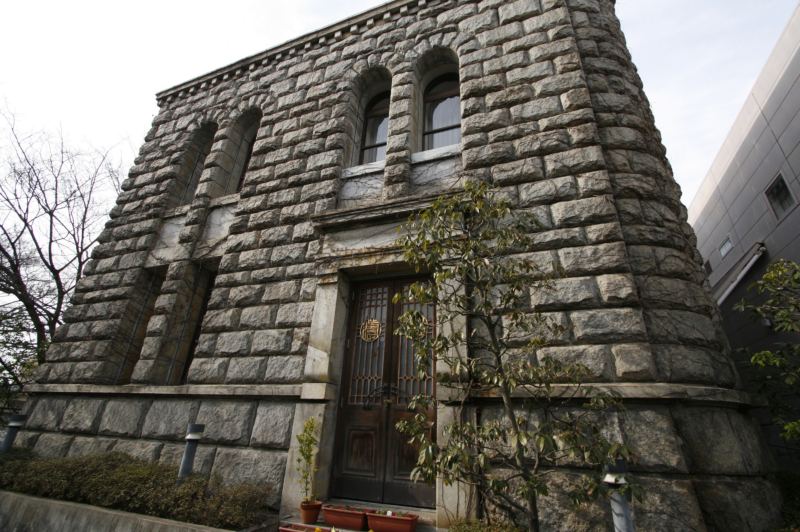

- 大阪・中之島の「大阪図書館」

- 北九州市立美術館の「祈り・藤原新也」

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』─香川県丸亀市でお話しをします

- 「コロナ禍のもとでのボランティアやNPO法人の活動の実態と課題──オンラインによる社会調査実習の試み」

- 「森田かずよ 世界に一つだけ、私の身体」を観ました

- 「伊豆の踊子」(1974)と「四季・奈津子」(1980)

- 名画座の打率

- 暗い眼をした女優─ミシェール・モルガン

- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』

アーカイブ

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2009年8月

- 2008年10月

- 2008年8月

- 2006年8月

- 2005年8月

- 2004年8月

Count per Day

- 482852総閲覧数:

- 35今日の閲覧数:

- 409昨日の閲覧数:

- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)

- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて

- 梅雨明けの虹でしょうか

- 小林秀雄の「山の上の家」

- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家

- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん

- タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画

- 周防大島の上空

- 小津安二郎の世界-「東京物語」の尾道を歩く

- 柳川・地域づくり協力隊の阿部さん

- 著書・論文・報告書など

- 唐津小旅行

- 首里のあひる

- 信濃追分で、堀辰雄と加藤周一を歩く

- 2015年 「はかた夢松原の会」の「水と緑とまちづくり報告会」

- ベンツ6

- 九州大学社会学・安立ゼミの懇親会

- コレージュ・ド・フランス前のミシェル・フーコー広場

- 博多・灯明ウォッチングが始まります

- 今週の一押しポッドキャスト

カテゴリー

- トップ (1,659)